【温故】十月,书页翻动

编者的话

温故十月份的选稿,听到书页翻动的声音,在每篇文章中訇然作响。

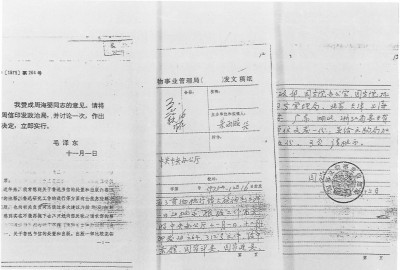

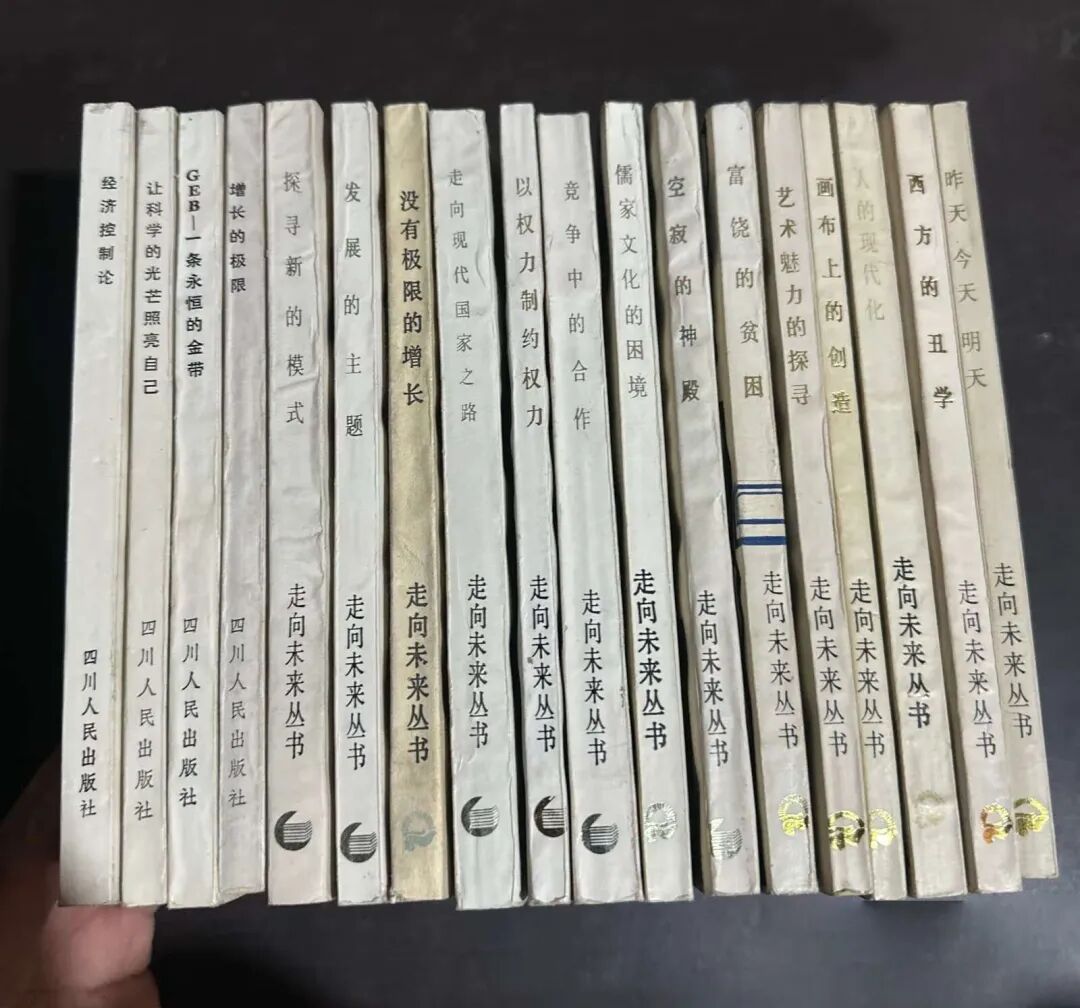

“大学毕业,分配回老家乡下的一所中学任教。……平时订了《读书》杂志,从中了解新书动态,了解更多的经典作品。这个时候,恰是在90年代初期,各类思想迭起,许多新的观念进到中国,可供选择的书也更多了……”一位读者记述了自己在乡村任教期间与《走向世界》丛书的相遇。一套丛书对一个时代的影响力之巨,在今天已经很难想象。张京《〈走向未来〉丛书的来龙去脉》一文中勾勒了丛书缘起、合作、著译、装帧、出版、评论的过程,这也是精神元气汇聚的过程。

差不多同时,更偏远的三汇中学图书室里,能够找到的可读之物甚少。与之(李怡)在此支教期间,能寻获的只有鲁迅,“就从鲁迅读起吧!”他和学生们一起,从鲁迅的作品中找到了精神的寄托和人生的意义,并在之后走上现代文学研究的道路。(与之《乡间的鲁迅》)

更早一点,1955年,来自五湖四海的学子汇聚北大中文系,他们的阅读基础不见得相同,知识结构不见得相似,此时,他们也不见得能意识到自己是未来的黄金一代。商金林追忆黄修己先生的文章中引述了“55级”的一种共性:“我们身上也有一股‘开国气象’,一个国家新生之际那种兴奋的情绪和蓬勃进取的干劲。大家都有一种献身精神,从入了大学的第一天起,就认定要以我血荐学术。”如黄修己先生说,这并不是每一代人都能具备,都能做到的。(商金林《黄修己老师啊,您慢慢走》)

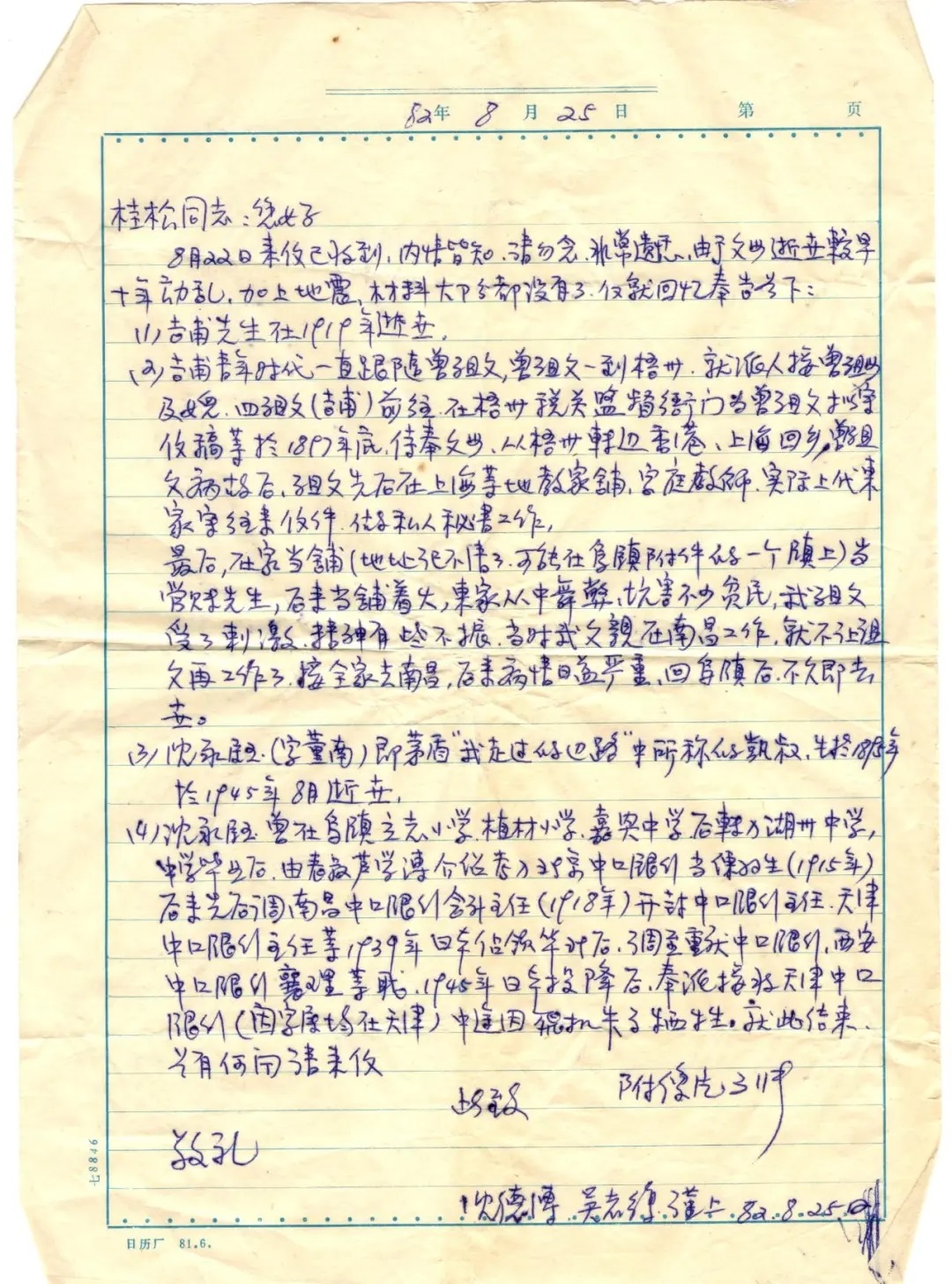

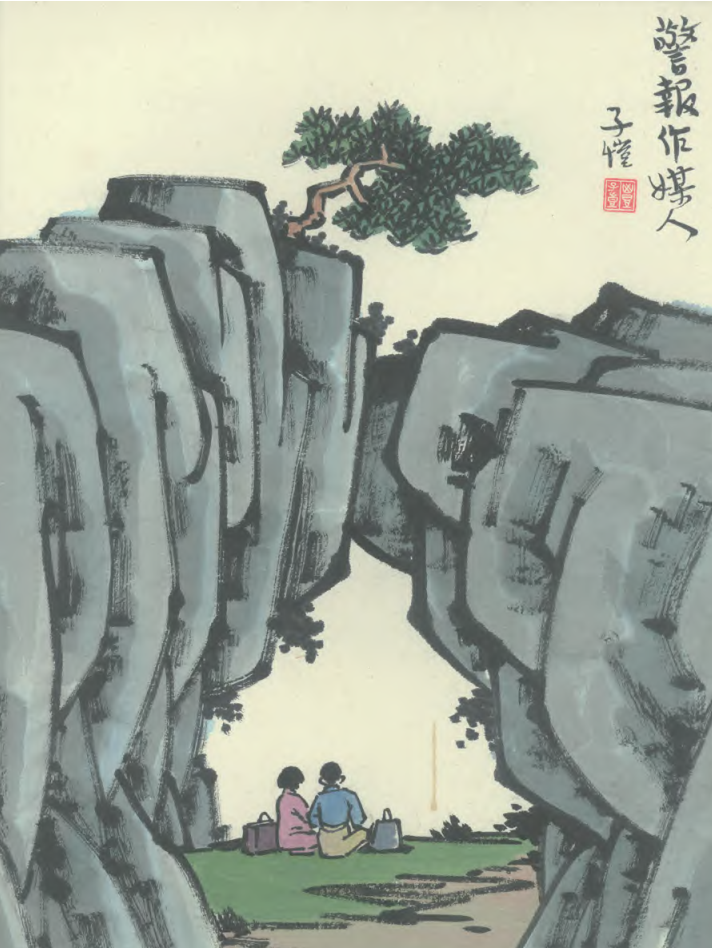

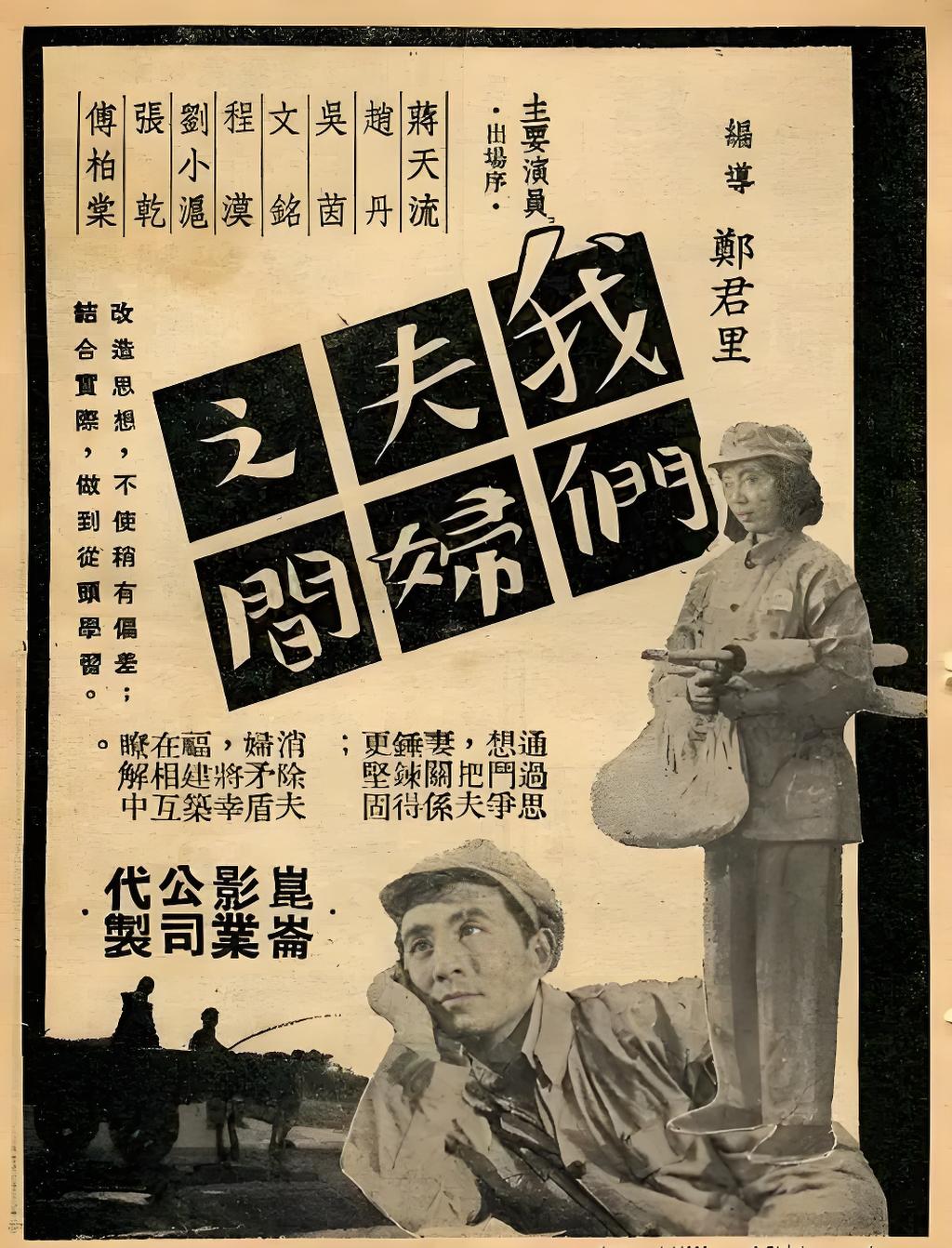

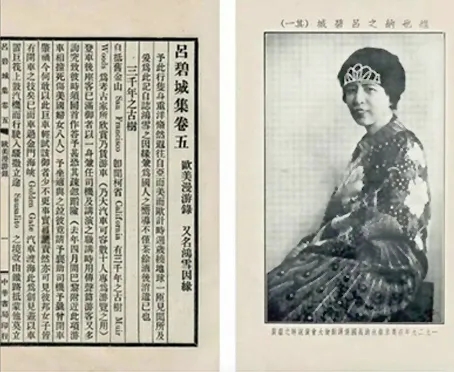

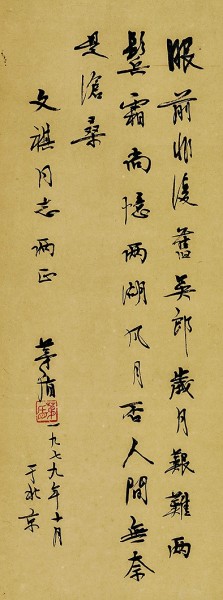

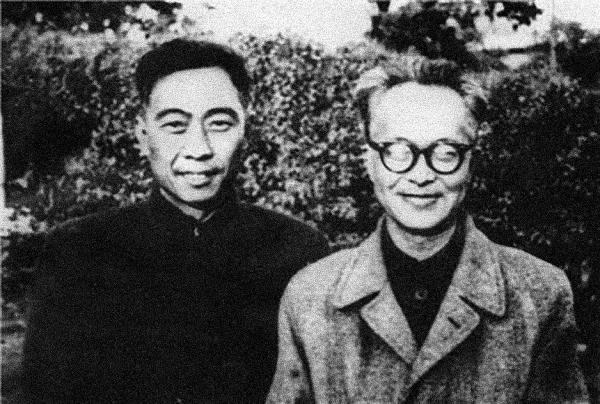

回到1940年代,汪曾祺此时受惠于老师沈从文的指导,在昆明不断创作。同时,他也在重审前辈的世界观、人生观和价值观,开始思考为何写作、如何不消耗生命、怎样“转业”等问题。与汪曾祺相仿,那一代青年作家们在警报中颠沛流离翻动书籍时,伴随着自我探索的反思与诘问。(邱悦《论20世纪40年代后期汪曾祺对沈从文的解读》)同纬度的另一边,桂林的抗战也在如火如荼,颠沛流离的作家们,从此地重新出发,读书创作,谈论时局,谈论文学,书写生活,在战乱和贫困中记录时代的心境。(相宜《山河受难与文化磁场——抗战时期海派知识分子在桂林的精神图景》)

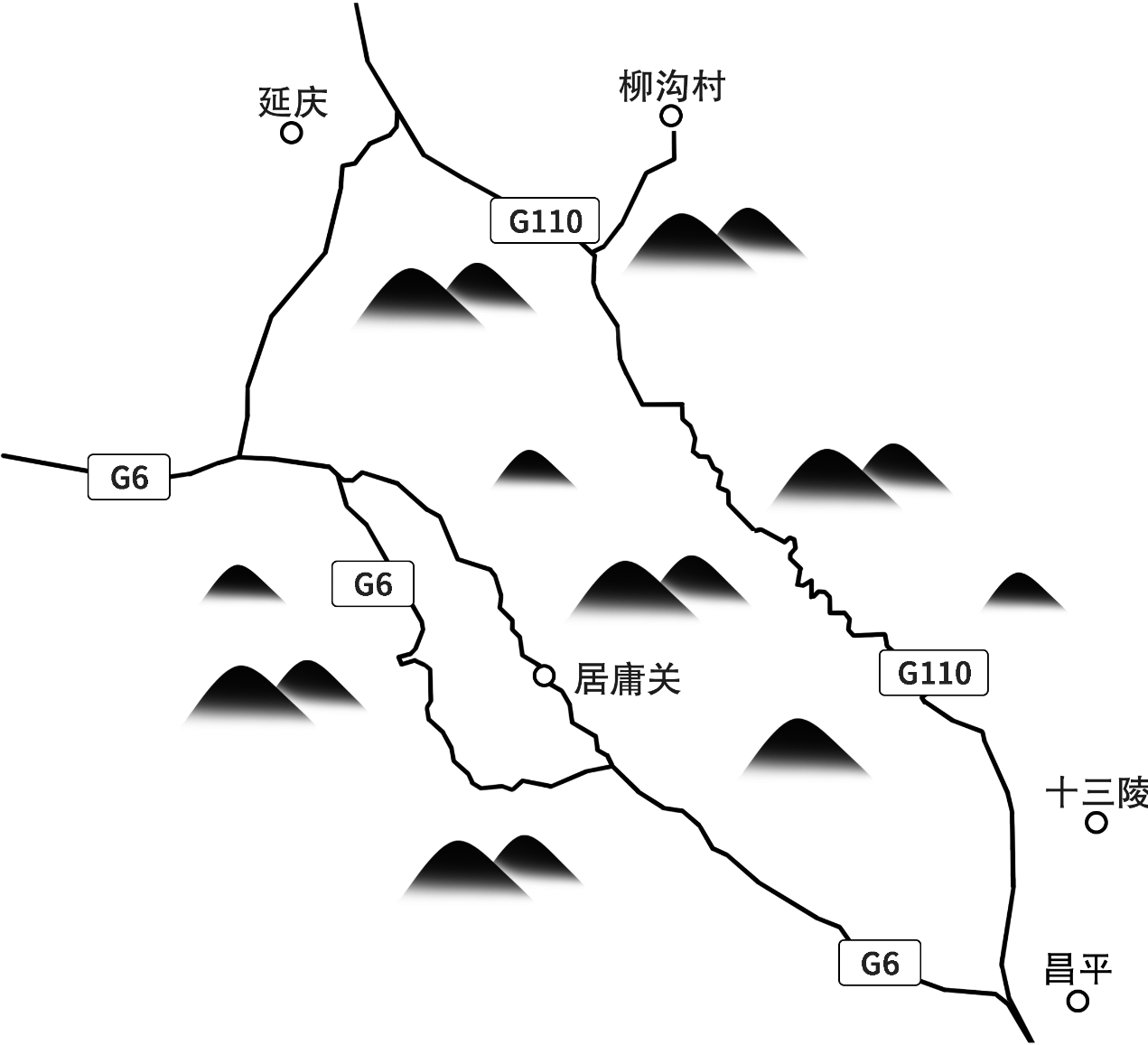

将时间再向前推三百年,柳沟天堑在史书中不断显影,留下重要一笔。1644年3月,居庸关失守的背后埋藏着巨大的阴谋,这场阴谋一步步展开,并最终将崇祯皇帝逼上煤山,明朝基业溃于一旦……(唐元鹏《居庸暗度,一场巨大阴谋的前奏》)

还有更多,书页翻动的声音,在这个十月,这个秋天。

中国作家网文史频道编辑陈泽宇

2025年10月31日

相宜|山河受难与文化磁场——抗战时期海派知识分子在桂林的精神图景

2023年7月起,文史频道常设“温故”专栏,在每月最后一天重温当月选载佳作及独家文章。我们希望通过这种方式能阶段性地温故知新,并在互联网时代有限地保留一点文学记忆与智识。本月还设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

【温故】往期:

2025年

2024年

2023年