钟桂松:笔墨中的人间情味——新见茅盾致阿英信和沈家旧事

一个偶然的机会,见到茅盾在一九四九年致阿英的几封信,内容有托请阿英先生关心其在天津的凯叔家人工作等内容。读过以后,发现黄山书社版的《茅盾全集》没有收入,都属于佚信。这些新见的茅盾致阿英的佚信,也让我联想起四十年前与在天津的茅盾堂弟通信的一些往事。

阿英(1900—1977)是安徽芜湖人,原名钱德富,又名钱杏邨,阿英是笔名。他是我国著名的现代文学家、剧作家、批评家、翻译家。二十多岁时与蒋光慈、孟超等组织“太阳社”等文学社团,从事左翼文艺活动。一九四九年第一次中华全国文学艺术工作者代表大会(下文简称“文代会”)结束以后,阿英返回天津就任天津军管会文艺处处长,军管会撤销后,阿英担任天津市文化局局长,后又担任天津市文联主席,剧协主席等职务。一九五四年阿英调全国文联担任副秘书长。

阿英先生与茅盾早在二十世纪二十年代就有文字交往,中华人民共和国成立前夕,在筹备第一届文代会的过程中,他们就一起共事。二十世纪五十年代在全国文联成为同事,茅盾是全国文联副主席,阿英是全国文联副秘书长。

“凯叔”家人与阿英的两封通信

“凯叔”沈永钰是茅盾四叔祖的儿子。茅盾在回忆录《我走过的道路》中,讲到曾祖父沈焕在武汉、广西梧州等地打拼一生的大致行踪,说曾祖父在梧州税关监督上任不久,“就派人到乌镇接曾祖母及女儿、幼子到梧州。他需要曾祖母和女儿不但管衙门里的内部事务,也要她们应酬同僚们女眷的来往;至于幼子,一向干练,而且写得一手好笔札,比书办们拟的信稿更合曾祖父的心意”(《我走过的道路》[上],人民文学出版社1997年,第13页)。曾祖父的幼子,就是茅盾的四叔祖沈恩增。曾祖父沈焕一八九七年告老还乡回到乌镇,大概在一九〇〇年在乌镇去世。当时茅盾四岁,没有什么印象。

曾祖父沈焕有三个儿子一个女儿,茅盾祖父沈恩培是长子,二儿子沈恩埈,长子和次子都是秀才出身,但是都无意于举业。第三位是女儿,沈恩敏,后来嫁给卢鉴泉的父亲卢蓉裳。第四个儿子沈恩增,字吉甫,茅盾听说“曾祖父告老回乡时,是他(沈恩增)和三小姐侍奉父母从遥远的梧州到香港转上海,然后回到乌镇的。那时他不过二十三岁。他向来以办事干练为曾祖父喜爱,又一手好笔札,字也隽秀,比两个哥哥都强”(同上,第16页)。

其实,沈吉甫去广西梧州时已结婚生子,儿子沈永钰,字薰南,大概小名“凯崧”,生于一八九五年,比茅盾大一岁。按辈分,沈永钰是茅盾的堂叔父,所以茅盾小时候叫他“凯叔”。茅盾回忆录里提到,一九一一年他从湖州转学嘉兴府中学堂,就是受在嘉兴府中学堂读书的凯叔的影响;辛亥革命以后,茅盾和沈永钰一起被嘉兴府中学堂除名,之后茅盾去杭州的安定中学读书,沈永钰则去了茅盾就读过的湖州中学读书。一九一三年茅盾考取北京大学预科,大概在一九一四年,沈永钰中学毕业,在卢鉴泉的推荐下,到北京中国银行当练习生。茅盾在回忆录中说:“在我读完预科第二年的时候,凯叔也到北京来了。他是卢表叔保荐在中国银行当练习生。他有一次到译学馆宿舍来看我,说起他自己的事,一天写几张传票,每月也拿十六元。”(同上,第110—111页)因为两个年轻人都在北京的缘故,沈永钰还和茅盾一起游览颐和园。

一九一六年,茅盾北京大学预科毕业,进入上海商务印书馆工作。沈永钰在练习生结束以后,被中国银行派到江西南昌中国银行担任科长。后来,沈永钰在开封中国银行、郑州中国银行、天津中国银行担任主任等高管职务。而且沈永钰潜心研究金融与民众生活的关系,一九二三年和一九二四年在《东方月刊》发表《储蓄歌》和《家庭与储蓄》两篇文章,倡导民众勤俭节约。沈永钰在天津中国银行任职后,就把家安在天津,住在天津中国银行宿舍——贵州路津中里。一九三一年,沈永钰接受《新光月刊》访问,介绍自己收藏地名邮票的心得体会。一九三三年宋哲元率二十九路军在喜峰口大败日军,天津各界捐款慰劳,沈永钰也慷慨捐款。一九三九年沈永钰调至重庆中国银行,后调任由天津中国银行在西安组建西安中国银行(内部称为“雍行”),担任襄理。

沈永钰一直在银行界工作,颇有声望。抗战胜利以后,一九四五年十月二日,在西安中国银行的沈永钰和其他几位同事奉命去天津,准备恢复天津中国银行业务,途中乘坐的飞机在陕西省柞水县境内失事,沈永钰以身殉职,年仅五十岁。

1933年前后的沈永钰

沈永钰遇难时,茅盾家里也刚刚经历一场痛彻心扉的变故——茅盾二十四岁的女儿沈霞当年八月二十日突然在延安去世,茅盾的心情恶劣到了崩溃的边缘。几个月以后,茅盾夫妇又毅然决然送儿子沈霜去了前线。

一九四九年茅盾从香港回到北平以后,开始了夜以继日的新中国筹备工作,他先是筹备召开第一次文代会,同时参与国旗、国歌、国徽的征集审查工作。茅盾去天津出差,在紧张的公务活动空隙,和夫人孔德沚一起,专门到天津中国银行宿舍——贵州路津中里——看望沈永钰的遗孀钱玲珠和子女。按辈分,茅盾夫妇叫钱玲珠女士为“四婶”。据沈永钰的儿子沈德溥先生回忆:“一九四九年刚解放不久,德鸿大哥(茅盾)与大嫂(孔德沚)专程来天津看望我母亲(德鸿大哥的四婶)。当他看到我的弟弟、妹妹都在家里闲着的时候,觉得十分可惜,他说:‘社会主义的新中国即将成立,社会主义经济建设就要开始,你们年青人应该多为革命、为社会主义建设贡献力量。’他的一席话,对我们的教育意义很深,至今回忆起来仍觉非常亲切。我的弟弟、妹妹和爱人,经德鸿大哥介绍先后参加了革命工作。”(沈德溥、吴志复《缅怀我们的大哥沈雁冰》,《天津日报》1981年4月12日)

茅盾逝世以后,我曾经向茅盾堂弟沈德溥、吴志复夫妇请教他们与茅盾的关系。他们先后给我写过二十多封信,其中第一封信中就专门介绍了沈永钰与茅盾的关系,他们说:“先父与德鸿哥虽属(堂)叔侄,但他们年岁(相仿),上学时间同在一个学校,在抗战时期又在重庆一起多年,所以他们之间的关系胜似亲叔侄。德鸿哥少年时期由于家中房屋狭窄,在我们家中居住过相当长的时间,因此我们从先母口中了解一些情况,也就是我在《缅怀我们的大哥沈雁冰》一文中所提的一些。”(沈德溥、吴志复1981年5月17日致笔者信)

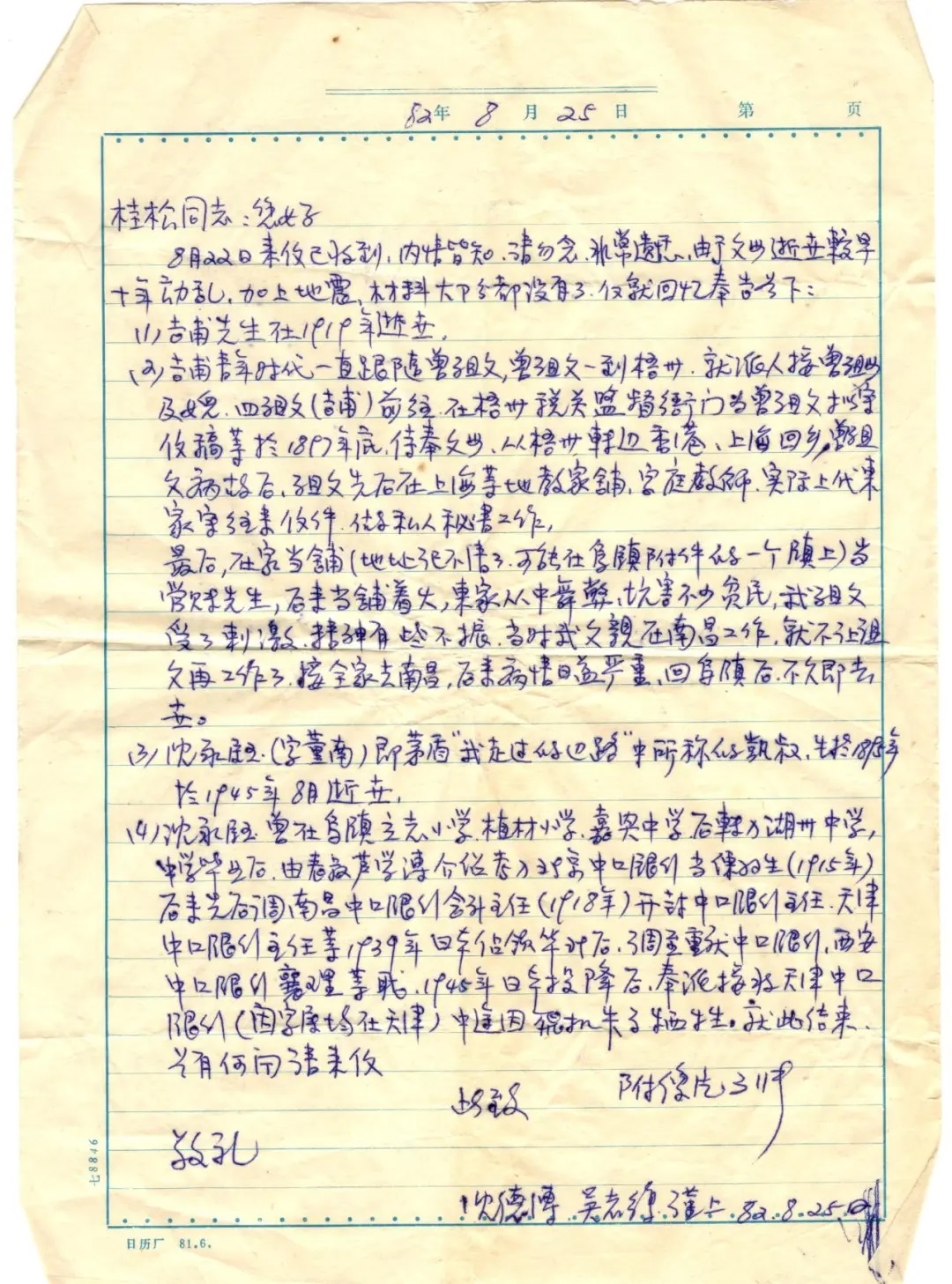

沈德溥、吴志复1982年致笔者信

在和沈德溥、吴志复夫妇交往中,他们谦虚平和的态度,常常让我如沐春风,他们发现一点史料,就及时寄给我,让我参考研究。从沈德溥夫妇来信中,我也知道了沈德溥先生不仅是茅盾的堂弟,也是茅盾回忆录中“凯叔”的长子。

沈德溥回忆茅盾夫妇一九四九年到天津专门看望他们,但没有说到具体时间。那么茅盾具体是什么时候去天津的?阿英在一九四九年八月十三日日记中记有:“茅盾兄昨自平来,亦寓此,晚间始见到。”(《阿英日记》,王海波编,山西教育出版社1997年,第325页)为什么阿英到晚上才见到茅盾夫妇?估计茅盾夫妇此行除了工作之外,另外的目的之一就是看望四婶钱玲珠一家。在八月十四日下午,茅盾见到阿英先生,便把四婶家的困难告诉阿英,请阿英在天津就近帮助解决沈永钰子女的工作问题。

八月十四日下午四时茅盾夫妇就返回了北平。阿英先生在日记中说:“午后二时回,茅盾先生托解决诸问题。四时,彼夫妇返平。以九谷壶杯及沈阳所买印泥盒赠之。”(同上)

回到北平不久,茅盾给阿英先生写了一封信,询问阿英为四婶家子女找工作事有没有消息,信如下:

阿英兄:

别来又一周矣,想必甚忙,平羽兄嘱写之纪念册,已写好交给一氓兄了,写得很坏,见笑。前承兄慨允为舍堂弟妹及弟媳找工作,不知结果如何……在此仍是开会忙,乏善足陈,匆此并颂。

日祈

弟雁冰 上 八月二十二日

茅盾这封信(篇幅所限,引用原信有删节,下同)是茅盾在北京饭店216号房间写的,阿英当时住在天津镇南西道175号市政府招待所第10号房间。当时正是在新中国成立之前,各方面都还在紧张热烈筹备中间,参与筹备人员生活上都是居无定所,工作又是异常忙碌,所以茅盾能够在百忙之中关心堂弟媳和堂妹的工作,体现了茅盾浓浓的人间情味。

茅盾的信刚刚发出,就收到阿英的十八日来信,阿英把自己在天津落实茅盾堂妹和堂弟媳的工作问题,向茅盾报告。所以茅盾在二十三日又给阿英写信:

阿英兄:

今日寄出一信,旋即接奉十八日来函,欣悉一是,沈德淑及吴志复事,蒙兄及黄部长设法,感谢,谢谢。

……

今天文联常委开会,亦就天津应成立文联事有所讨论,大家同意天津应当有文联,就地领导。现在兄已筹划就绪,闻之不胜快慰。文联内部组织,现亦尚在筹划中,匆复,并颂,

俪福

弟雁冰上 八月二十三日

孔德沚嘱笔问候

但是,比较遗憾的是,我在二十世纪八十年代与沈德溥、吴志复老师通信联系多年,他们也给过我不少信,却因为当年我没有见到茅盾给阿英先生的这些信,请教起来常常不得要领,只是一些日常的问候,只知道吴志复后来是从事会计财务工作,沈德溥先生是从事经济工作。现在看到了茅盾致阿英先生的信,而沈德溥、吴志复这两位茅盾的堂弟、堂弟媳已经离开我们多年,再也无法了解当年更多的细节了。不过,仅仅从这茅盾的两封信,也可以看到其可贵的人格魅力。他不忘为国家银行事业献身的凯叔,为其后人的就业操心,这看似是私事,其实是让因公牺牲的银行家凯叔在天之灵得到安慰的公事。

一个题外话,在我与茅盾家族后人的通信联系中,不少人都提到他们在特殊时期,子女下放或者安排工作时,给茅盾写信,请他出面给当地政府打个招呼,茅盾没有答应过任何一家亲戚的要求,认为年轻人应该自己努力、奋斗。

除了上面这两封信,还有新见《茅盾全集》没有收入的茅盾致阿英先生的一封半佚信。所谓“半”是指其中一封残缺的信,见于钱荣毅先生编的《阿英友朋书信集》,这半封信的内容如下:

阿英兄:

(前五行文字手迹缺失)

《人民文学》定下下月初办副刊,论文尚缺,除艾思奇、周扬两兄各写一文外,兄前允之撰写关于工人文艺一文,何时能拨冗执笔,并盼于下月十号左右赐下,否则第一期的论文阵容就显得太单薄了。匆复并颂

健康

弟 雁冰上

八月三十日

从阿英日记和茅盾这半封信的内容看,这封信应该是一九四九年所写。阿英在日记里记载,八月二十七日给茅盾写过信,八月三十一日的日记中,也记载收到茅盾的信。所以茅盾在三十日的信中有“匆复”字,说明是茅盾收到阿英二十七日信的回复;而阿英在八月三十一日收到茅盾的信,应该就是茅盾在八月三十日写的这封信。还有,当时茅盾担任《人民文学》主编,开始似乎是亲力亲为的,所以茅盾亲自向阿英约稿,名正言顺。阿英收到茅盾八月三十日的信以后,九月三日又收到《人民文学》的催稿信,他在这一天的日记中说:“收到《人民文学》催稿信。”(阿英日记》,第333页)所以,综合多方面考虑,这半封信的写作时间,正如钱荣毅先生考证的,应该为一九四九年八月三十日。

新见的茅盾致阿英的另一封信,信的内容如下:

阿英同志:

蒙惠赠尊编《中法战争文学集》,谢谢。您这工作,嘉惠后学匪浅,甚为钦佩。尊恙近来如何?至念。近来我在半休状态中,大概是神经衰弱,附奉新版旧作一册,聊报厚贶,兼亦请指正也。

匆此顺颂

健康

沈雁冰 四月三日

这封信连同茅盾的赠书,一并送交全国文联阿英同志收。据钱荣毅先生考证,此信当写于一九五八年,其中阿英先生的《中法战争文学集》于一九五七年十二月由中华书局出版,不久由阿英赠送给茅盾,在时间上十分契合。

以上茅盾致阿英先生的三封半信,都是《茅盾全集》没有收入的佚信,从中我们可以了解到茅盾与阿英先生的交往和友谊,也可了解茅盾家族一鳞半爪的史料。

本文写作得到钱荣毅先生和芜湖图书馆贾慧老师的帮助,在此表示感谢。