鲁迅博物馆鲁迅研究室是如何建立的?

1975年12月16日,国家文物事业管理局就落实毛泽东主席的批示,向中央办公厅提交的报告

鲁迅先生在1936年10月19日逝世之后,各界人士在表达哀悼之情的同时,也纷纷提出纪念鲁迅的建议,其中之一就是建立鲁迅纪念馆。由蔡元培、茅盾、许广平等鲁迅亲友组成的鲁迅纪念委员会筹备会也将建立鲁迅纪念馆作为准备推动的三项纪念鲁迅的重要工作之一。但是,1937年7月7日,日寇侵略卢沟桥,全面抗日战争由此爆发,在国难当头的时刻,纪念鲁迅的活动只能克服种种困难举办一些纪念会,出版一些纪念鲁迅的图书,在报刊设立一些纪念鲁迅的专栏、专辑,演出一些鲁迅作品改编的话剧等。1945年8月15日,日寇投降,在10月19日于重庆举办的纪念鲁迅先生逝世九周年的大会上,郭沫若正式提出了建立鲁迅博物馆的建议,同日,《新华日报》(重庆版)刊登了郭沫若纪念鲁迅的文章《我建议》。这篇文章摘引如下:

我建议:应该设立鲁迅博物馆。凡是关于鲁迅的资料,他的生活历史,日常生活状态,读的书,著的书,原稿,译稿,笔记,日记,书简,照片,等等;还有关于他的研究,无论本国的或外国的,都专门汇集起来,分门别类地陈列。让研究鲁迅者,让景仰鲁迅者的人民大众得以瞻仰。

这博物馆可建立于上海,北平,广州。资料可以分别陈列,不能分割的可用照片。馆长应由许景宋先生担任,专收门票,以所入作为经费补助。

我这个想法是从苏联学来的,苏联的大作家,大抵都有在他的名义下的博物馆,例如托尔斯泰的博物馆,馆长是他的孙女;玛雅可夫斯基博物馆,馆长是他的母亲;奥斯特洛夫斯基博物馆,馆长是他的夫人。有的是收门票的。

我建议:应该多多塑造鲁迅像。北平,上海,广州,杭州,厦门,以及其它的任何地方都应该建立鲁迅像,自然以铜像为最好。

我这个想法也是由苏联学来的,我在苏联看见过不少的普希金像,托尔斯泰像。雕刻家似乎都以铸造这种有文化价值的遗像为荣。我们中国的雕刻家似乎也应该走这样的一条路。

我建议:把杭州的西湖改名为鲁迅湖,别的城市或街道要用鲁迅的名来命名,要有政治的力量才办得到。(中略)

我这个想法也是从苏联学来的,莫斯科有高尔基路,普希金广场,玛雅可夫斯基广场。但这个建议我并不坚持。假使有比西湖更适当的地方当然更好。附带一句:如把北平的西山称为“鲁迅山”似乎也可以。

为使鲁迅的纪念由书斋走向社会,为使鲁迅的精神深入人民大众的生活,我建议如上。

(一九四五年十月十七日)(郭沫若《我建议》,《新华日报(重庆)》一九四五年十月十九日,第四版)

从文章不难看出,郭沫若提出的上述建议,是受到了苏联纪念本国伟大文学家的方式的影响。

戈宝权等知名人士看到了《新华日报》刊登的郭沫若的《我建议》一文,于是在当天就联名写了一封致鲁迅纪念委员会的书信,不仅赞同郭沫若提出的纪念鲁迅的有关建议,而且也提出了七点补充建议。这封信由许广平保存下来,并在1956年交给北京鲁迅博物馆收藏。这封信只在北京鲁迅博物馆铅印的《北京鲁迅博物馆建馆五十年(1956—2006)》的文集中披露过影印件,但至今尚未正式公开发表,全文转引如下:

主席团:

我们几个人同意郭沫若先生今天在《新华日报》上发表的《我建议》中建立鲁迅博物馆等提议,我们现在再提出几点补充意见。

一、在鲁迅博物馆中,设立鲁迅研究室,专研究鲁迅之生平及著作等,并每年刊行《鲁迅研究》,于每年忌辰纪念日时刊行。

二、大量印行鲁迅著作,分选集及普及本两种,重印勘定本之鲁迅全集,并整理书信日记等,以便加

入。

三、将鲁迅先生故乡绍兴改名为鲁迅县。上海福州路(即四马路)改名为鲁迅路。虹口公园改名为鲁迅公园。

四、在上海、北平、广州等大都市,成立大规模之鲁迅图书馆。

五、设立鲁迅文艺奖金,每年给奖一次,赠奖国内最优秀之文艺创作及译作。

六、有计划地将鲁迅作品,译为英、俄、法、世界语等种文字。

七、如同意上列建议,请交鲁迅纪念委员会,按具体环境,分别先后实施。

提议人

戈宝权 乔木 周而复 傅彬然 侯外庐 刘白羽 何其芳 司徒慧敏 聂绀弩 胡绳 骆宾基

这封书信的正文用毛笔书写,从笔迹来看,似乎是戈宝权的笔迹,另外,在签名的11人中,戈宝权、乔木、周而复、刘白羽、胡绳用毛笔签名;傅彬然、侯外庐、何其芳、司徒慧敏、聂绀弩、骆宾基用铅笔签名。可以说,戈宝权等11人在这封书信中提出了很好的建议,特别是富有远见地提议在鲁迅博物馆中设立鲁迅研究室,专门从事鲁迅研究。但是,在抗日战争取得了胜利之后,百废待兴,当时国内的政治环境和社会环境也不允许建立鲁迅博物馆和鲁迅雕像,因此,郭沫若和戈宝权等人所提出的为纪念鲁迅设立鲁迅博物馆的建议根本无法落实。

1949年10月1日,中华人民共和国成立之后,许广平和周海婴母子在1950年2月25日不仅将位于北京市西三条的鲁迅旧居捐献给国家,而且将鲁迅旧居中的各种物品,以及许广平在上海保存下来的鲁迅遗物都捐献给国家,因此国家先后在1951年建立了上海鲁迅纪念馆、在1953年建立了绍兴鲁迅馆,在1956年建立了鲁迅博物馆(按:筹建时的名称为北京鲁迅纪念馆,1956年建成时定名为鲁迅博物馆,1958年从文化部下放给北京市文化局管理后改称北京鲁迅博物馆)。1954年初,在筹建北京鲁迅纪念馆时,有关人士对于纪念馆的建筑风格有很大的争议,有的主张采用中国园林建筑的风格,有的主张配合当时中苏友好的社会环境采用苏联建筑的风格。随着鲁迅逝世20周年纪念日的日益临近,时任文化部部长的茅盾在1955年11月20日召集郭沫若、周扬、夏衍、王冶秋、冯雪峰、林默涵、许广平以及苏联专家开会,最后决定聘请苏联建筑专家,在鲁迅故居的东侧仿照苏联的高尔基文学馆设计鲁迅纪念馆的建筑,由北京市第五建筑公司在1955年12月承担施工任务。

1956年10月18日,北京鲁迅纪念馆建成并邀请郭沫若、沈钧儒、吴玉章、茅盾、胡乔木、周扬、胡愈之、夏衍等文化界领导人和前来北京参加纪念鲁迅逝世20周年纪念大会的日本、英国、罗马尼亚、印度尼西亚的外国学者前来参观新制作的鲁迅生平展览。1956年10月19日,北京鲁迅纪念馆在正式对外开放之时改名为鲁迅博物馆,这也可以说真正落实了郭沫若在1945年提出的建立鲁迅博物馆的建议了。

但是,鲁迅博物馆建馆之初只有10位工作人员,分为综合组和业务组,主要承担文物征集和保护、展览设计和讲解等方面的工作,加之这10位工作人员都是从各单位调来的,基本上没有专门从事鲁迅研究的专家,因此,鲁迅博物馆当时也没有设立鲁迅研究室。

1967年春季,鲁迅博物馆因社会动荡停止对外开放,1974年9月24日,鲁迅博物馆在对鲁迅生平展览进行大量的修改之后,重新对外开放。正是在这样的背景下,鲁迅之子周海婴在1975年10月28日给毛泽东主席写信,反映了“关于鲁迅书信的处置和出版”“关于鲁迅著作的注释”“关于鲁迅研究”三个方面的问题,希望得到毛泽东主席的帮助。北京鲁迅博物馆保存了这封书信的影印件,相关内容摘引如下:

主席:

近年来,我常想到关于鲁迅书信的处置和出版,鲁迅著作的注释,鲁迅研究工作的进行等方面有一些急待解决的问题,也向有关负责同志提过多次建议,始终没有解决,感到实在不能再拖下去,只好向您反映,请求您的帮助。

一、关于鲁迅书信的处置和出版。(中略)

二、是关于鲁迅著作的注释。(中略)

三、关于鲁迅研究。我有时看到香港和国外出版的鲁迅传记和年谱一类的著作,许多是以资产阶级观点歪曲鲁迅的,流毒相当广,如周作人、曹聚仁等写的书籍发行很广并没有做批判消毒的工作。国内发表的论述鲁迅的文章,也常有唯心主义形而上学曲解鲁迅思想的。母亲生前很注意这个问题,她去世前几天,还在撰写文章批判瞿秋白对鲁迅思想的歪曲(母亲觉得,瞿秋白认识鲁迅前,全盘否定五四运动,否定鲁迅,甚至说鲁迅是“学阀”;认识鲁迅后始终不承认鲁迅是马克思主义者,只说鲁迅是“同路人”。鲁迅认为应当予以批判)。我们到现在还没拿出一部按照主席对鲁迅的评价写出来的观点明确、材料详细可靠的鲁迅传记,使研究鲁迅思想和作品的读者很感困难。为此,我想建议让文物局和出版局共同把这一工作做起来。具体的说,就是将一九五八年下放北京市的鲁迅博物馆重新划归文物局领导,在该馆增设鲁迅研究室,调集对鲁迅研究有相当基础的必要人员,并请一些对鲁迅生平熟悉了解的老同志做顾问,除和出版局共同负责鲁迅全集注释外,专门负责鲁迅传记和年谱的编写工作,争取在一九八一年鲁迅诞生一百周年把上述几种书(即全集注释本、年谱、传记)以及全部鲁迅手稿影印本出齐。

这些想法,多半是母亲去世前常常和我谈及的,也就是母亲对我的嘱托。每当我想起母亲的心愿还没有实现时,心中总是深感不安。我和叔父在一起时,也常谈到这些想法,他也有同样的想法,赞同我给您写这封信。

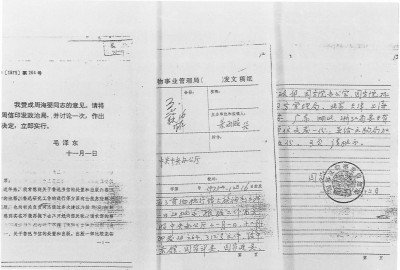

周海婴的这封信首先呈交给胡乔木(按:戈宝权等11人联名信上签名的“乔木”,很可能就是胡乔木),然后由胡乔木转交给邓小平,最后由邓小平交给毛泽东主席。11月1日,毛泽东主席在收到周海婴的来信之后,迅速地在这封信上写下了批示:“我赞成周海婴同志的意见。请将周信印发政治局,并讨论一次,作出决定,立即实行。”中共中央政治局按照毛泽东主席的批示,开会讨论之后决定由国家文物事业管理局和国家出版事业管理局负责落实毛泽东主席批示的内容。

经过一番调查和研究,国家文物事业管理局和国家出版事业管理局在12月5日联合向中央提交了报告,对周海婴在书信中所反映的三个问题提出了解决方案。相关的内容摘引如下:

(1)“除由严文井同志兼管鲁编室工作外,拟调王士菁同志(现在广西大学中文系,党员)参加鲁编室的领导工作。同时,从其他单位借调七八人,来参加这项工作。”

(2)将北京鲁迅博物馆重新划归国家文物局领导,并在该馆增设鲁迅研究室,“研究室的人员要少而精,领导班子要老、中、青三结合,编制暂定三十人。建议调南开大学中文系主任李何林同志任鲁迅博物馆馆长兼鲁迅研究室主任,调北京大学中文系教授王瑶同志和人民日报文艺部姜德明同志任副主任。请曹靖华、杨霁云、唐弢、戈宝权、周海婴、孙用、林辰同志为顾问(孙用、林辰二同志,现还要在出版社搞鲁迅著作注释工作,待注释工作完成后可调到研究室)。”

1975年12月25日,时任国家文物事业管理局局长的王冶秋在北京沙滩北大红楼的办公室中,主持了北京鲁迅博物馆从1976年1月1日开始从北京市文化局划归国家文物事业管理局管理的交接工作,并宣布调南开大学中文系主任李何林担任北京博物馆馆长兼鲁迅研究室主任。1976年2月27日,李何林到任北京鲁迅博物馆,并宣布鲁迅研究室正式成立。至此,戈宝权等11人在1945年10月19日写信提出的在鲁迅博物馆中设立鲁迅研究室的建议,终于得到落实。

有关部门还规定了鲁迅研究室的工作任务,摘引如下:

研究室的任务是:一、编辑鲁迅书信手稿,由文物出版社影印出版;二、协助人民文学出版社鲁迅著作编辑室组织领导的新版《鲁迅全集》注释的定稿工作;三、编写鲁迅传记和鲁迅年谱;四、对国内外歪曲鲁迅的著作进行批判;五、抓紧时机,对一些熟悉鲁迅的老人包括反面人物,进行访问记录;六、编印《鲁迅研究资料》,作为资料性的刊物,公开或内部发行;七、对鲁迅博物馆的陈列,提出修改意见;八、和上海、绍兴、广州等地的鲁迅纪念馆及其他研究单位和研究工作进行联系等。

鲁迅研究室正式建立之后,李何林开始从各地引进鲁迅研究人才,并在5月份就开始了鲁迅研究工作。据孙瑛、叶淑穗编著的《鲁迅博物馆历事》记载:

五月、鲁迅研究室组成“手稿组”,开始编辑《鲁迅手稿全集》,准备出版;“年谱组”编辑《鲁迅年谱》;“日记组”注释1927年以前的《鲁迅日记》;《鲁迅研究资料》编辑部编辑出版《鲁迅研究资料》。(孙瑛、叶淑穗编著《鲁迅博物馆历事》,《鲁迅研究动态》,1986年增刊,第41页)

在李何林的领导下,鲁迅研究室陆续取得了一批重要的学术成果,为鲁迅研究做出了重要的贡献。1986年,李何林在纪念鲁迅研究室成立十周年的文章中指出:

自一九七六年二月鲁迅研究室成立起,岁月倏忽,到现在已经十年了,我们做了些什么工作呢? 在多大程度上完成了中央批准的方案呢? 说来惭愧,我们做的很不够。

鲁研室的研究人员,除有时向外单位借调三两人外,常任人员最多时不过十人,其中有几位还兼任党政工作,不能全力搞研究。兼之室领导有时未能调动有些同志的积极性,因此,成绩不够理想,不过由于上级党的领导和同志们的努力,也还做了一些工作,简述申下:

鲁迅书信手稿,共编辑影印了八本;协助完成新版《鲁迅全集》的注释工作,也算做了一些,没有全部参加;编写了四卷本《鲁迅年谱》约共一百二十余万字,已由人民文学出版社陆续出版。因此书占用人力较多,耗费时间较长,当它编完时,已有几种《鲁迅传》出版了,我们就转移人力组织编写《鲁迅大辞典》,先后与四川人民出版社、人民文学出版社的鲁编室和几个院校中文系部分教师合作编写,预定为三百万字左右,今年完稿。

对熟悉鲁迅的老人进行访问,与几个纪念馆进行工作上的联系,我们都做了一些,但很不够。

十年来,编辑出版了《鲁迅研究资料》十五辑,共约五百万字。从一九八〇年四月起,又从《资料》来稿中选择了有时间性的稿件另印为《鲁迅研究动态》,约一二月出一期,及时供读者参考,以补《资料》一年才能出一二辑之不足,共出《鲁迅研究动态》四十四期,约一百五十万字上下。我们在《资料》和《动态》中贯彻执行了毛主席和党中央批准下达的精神,对国内外歪曲诋毁鲁迅思想和著作的书籍、文章,进行了有理有据的批驳,勿论他是国内外的名人,或者是文艺界的著名活动家或作家,我们都为鲁迅辨诬。其中自然包括周海婴同志信中指出的对周作人和曹聚仁的批评。这类一面辨诬、一面阐述鲁迅思想和精神的文章,长短大约有一百篇左右。其中有些篇是其他著名文学刊物不予发表、或者不肯、不敢发表的,怕得罪名公巨卿,任其诬蔑诋毁鲁迅,因为鲁迅早在三十年代就去世了,不可能再拿起笔来反击了。但是,他们不知道历史上的是非功过究竟是不容纂改的,鲁迅虽然不能说话了,但还有当时的和以后的广大读者,有当时留下的种种白纸黑字的资料,也还留下一些当时身临其境或参与其事的人。要想歪曲历史真相,虽有翻天妙手,也是难翻转过来的。你虽然比鲁迅多活了几十年,但真理并不就在你那一边。(李何林《纪念我馆研究室成立十周年》,《鲁迅研究动态》1986年第2期,第3页)

从李何林的上述总结中可以看出,鲁迅研究室很好地完成了周海婴在1975年10月28日写给毛泽东主席的信中所提出的三个问题,在某种程度上也可以说,鲁迅研究室在上级领导机构的正确领导下,较好地完成了毛泽东主席在周海婴书信上的批示内容。

戈宝权作为首次提议在鲁迅博物馆建立鲁迅研究室的11位文化界知名人士之一,并且是北京鲁迅博物馆鲁迅研究室建立之后聘请的8位顾问之一,在鲁迅研究室建立十周年之际,撰写了题为《我的祝愿》的文章,就鲁迅研究工作向鲁迅研究室提出了五点愿望:

鲁迅博物馆鲁迅研究室自1975年12月25日在沙滩红楼正式宣布成立以来,匆匆已是十周年。在这十年当中,研究室的全体同志在鲁迅研究方面做了大量的工作,如编印了《鲁迅手稿全集》,出版了多辑的《鲁迅研究资料》,编成了四大卷的《鲁迅年谱》,为了纪念鲁迅还编辑了《鲁迅诞辰百年纪念集》等书,对鲁迅研究的工作作出了重要的贡献。

鲁迅研究是一片广漠(原文作“寞”)的园地,还有很多的问题需要我们去研究。鲁迅留下的珍贵遗产非常丰富,更需要我们去加以发掘和整理。明年10月19日是鲁迅逝世的五十周年,为了纪念他的忌辰,我向鲁迅研究室提出几点祝愿:

一、能把《鲁迅手稿全集》尽早出齐。

二、能把《鲁迅大辞典》早日编成。

三、能把鲁迅生前未完成的苏联版画集《拈花集》早日编印出版。今年夏季我曾和李允经、叶淑穗等同志普查和研究了鲁迅生前收集和珍藏的苏联木刻作品,为《拈花集》的出版做好了准备工作,我还借此机会写成了《鲁迅与苏联版画艺术》的长文。

四、能把鲁迅生前收藏的历代碑文、画象和石刻等艺术珍品早日编印成书。

五、更希望能早日着手编辑《鲁迅藏书目录》。鲁迅的藏书至为丰富而又珍贵,多年来我在研究鲁迅的过程中,靠了这些藏书解决了很多难题,从藏书中还发现了不少珍贵史料,如史沫特莱在赠送给鲁迅的《大地的女儿》德译本扉页上的题词。我从五十年代起就查阅过鲁迅的藏书,试图重编他的藏书目录,但这不是一个人所能完成的事。如能通过鲁迅博物馆和鲁迅研究室的集体力量,把鲁迅收藏的中外文藏书逐步分类早日编印成册,这对于鲁迅研究者将有很大的参考价值。

作为鲁迅研究室的顾问之一,我当一如既往,今后仍尽自己的绵薄之力,为鲁迅研究的工作作出自己力所能及的贡献。

1985年12月18日于北京(戈宝权《我祝愿》,《鲁迅研究动态》1986年第2期,第7页)

值得欣慰的是,戈宝权在这篇文章中向鲁迅研究室提出的五个愿望,在鲁迅研究室几代研究人员的共同努力下,基本上都已经得到了实现。

今年的10月19日是郭沫若提出建立鲁迅博物馆80周年,10月28日是周海婴写信给毛泽东主席50周年,12月25日是国家文物事业管理局正式批准建立北京鲁迅博物馆鲁迅研究室50周年,而明年的2月27日是鲁迅博物馆鲁迅研究室正式成立50周年,明年的10月19日是北京鲁迅博物馆建馆70周年,抚今追昔,要铭记如下的历史节点和人士:郭沫若在1945年10月19日首次提出建立鲁迅博物馆;戈宝权、胡乔木等11位文化界名人拥护郭沫若的建议并提议在鲁迅博物馆建立鲁迅研究室;许广平和周海婴母子将鲁迅旧居及鲁迅遗物捐献给国家;文化部长茅盾召集郭沫若、周扬、胡乔木等人举行会议决定在鲁迅旧居的东侧建立北京鲁迅纪念馆;周海婴在1975年10月28日写信给毛泽东主席反映鲁迅研究和出版工作的问题;毛泽东主席在11月1日在周海婴的来信上作出批示;国家文物事业管理局局长王冶秋在1975年12月25日宣布将北京鲁迅博物馆划归国家文物事业管理局领导并在北京鲁迅博物馆设立鲁迅研究室,任命南开大学中文系主任李何林担任北京鲁迅博物馆馆长兼鲁迅研究室主任,并聘请曹靖华、戈宝权、周海婴等8人担任鲁迅研究室顾问;李何林在1976年2月27日担任北京鲁迅博物馆馆长兼鲁迅研究室主任,并调集鲁迅研究专家开展鲁迅研究工作。