【温故】八月,字重千钧

编者的话

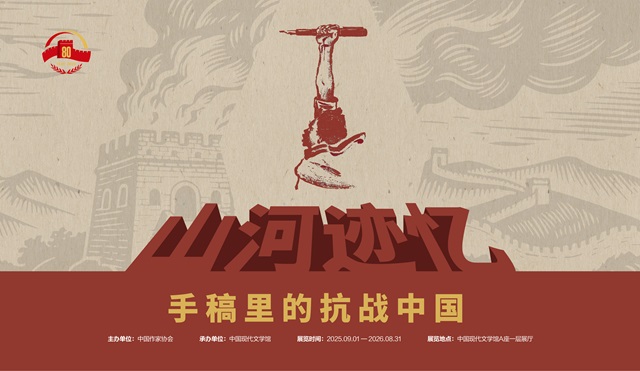

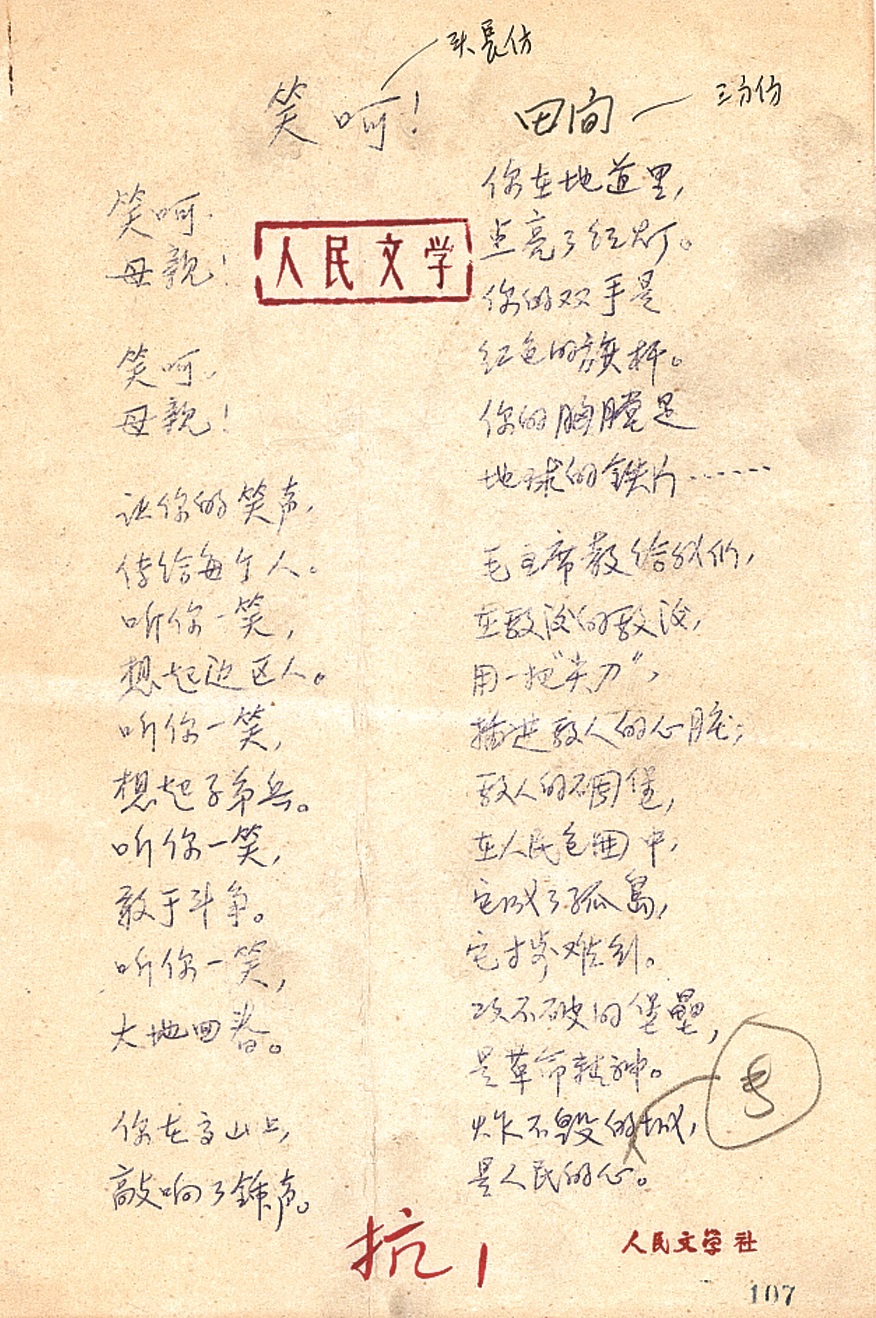

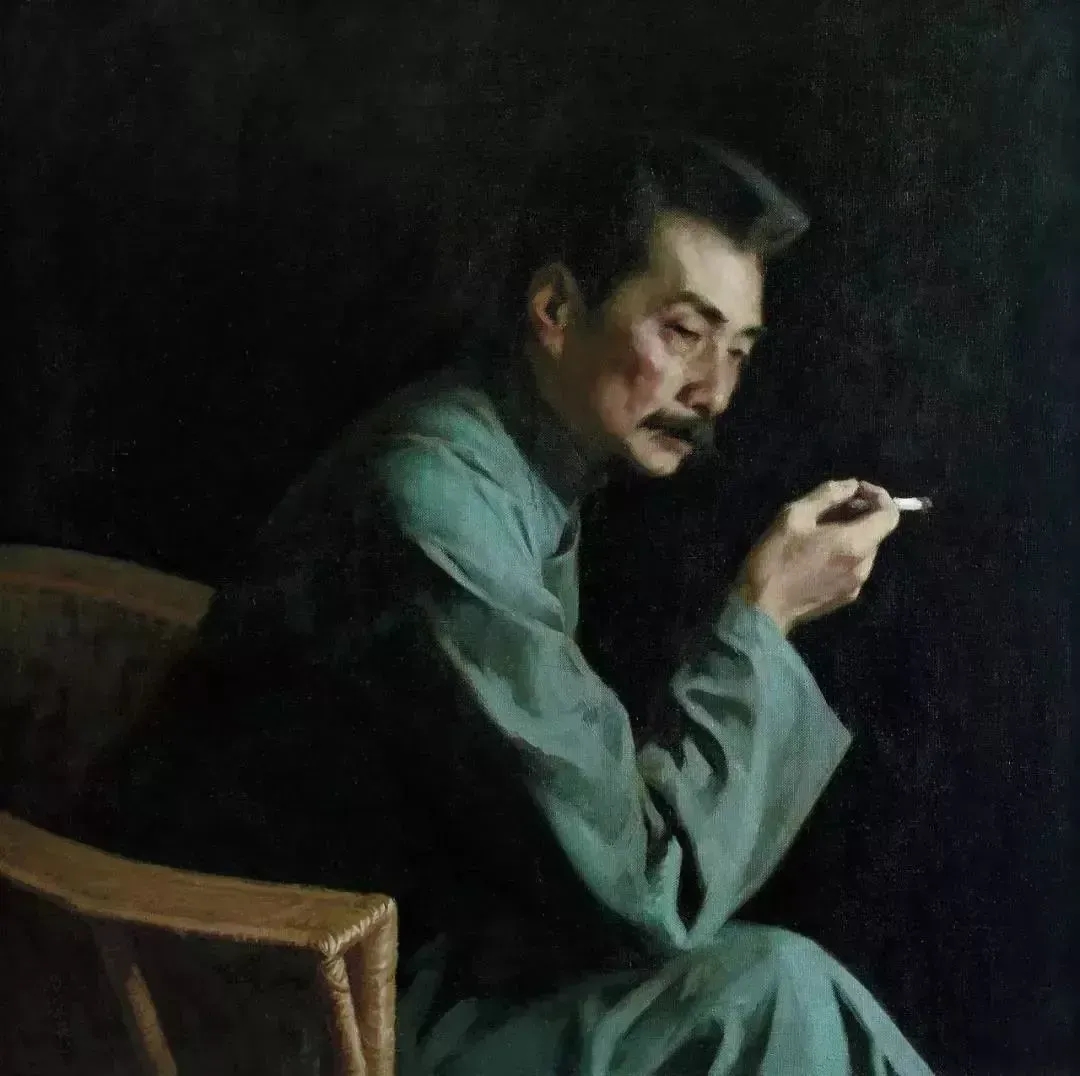

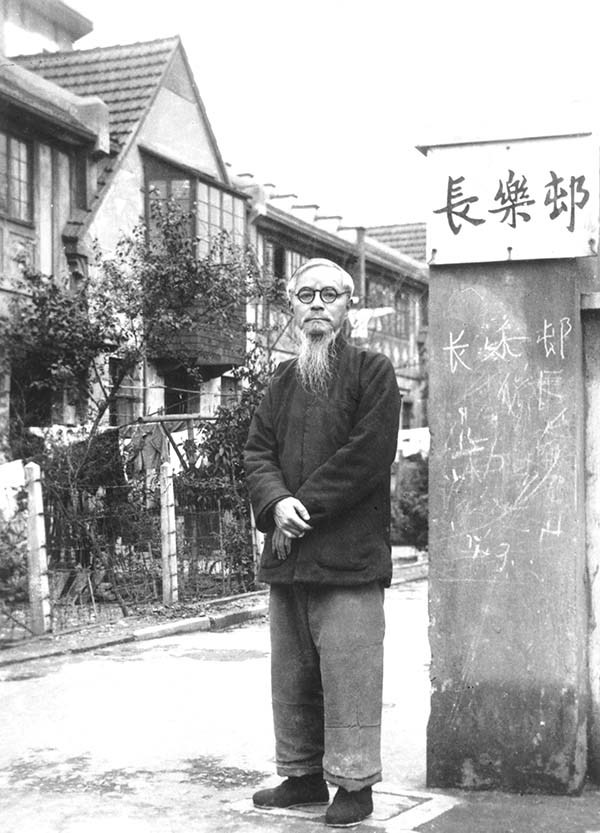

从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。文史频道本月推出“笔醒山河”特辑,从“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中遴选六件珍贵文献,与读者分享策展人眼中的手稿、书信日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。《〈烽火〉是〈呐喊〉的另一个名字》(张霁雯)、《这是一脚踩出油的好地,是泥土中生长的战歌》(王十)、《一份日记,如同显微镜下的“抗战长城”》(徐莹)、《1940年元旦,岩洞里的松花糖》(王雪)、《亲亲热热一声“娘”,让她永远珍藏》(贺同越)、《暗夜中的雨来,眼睛闪闪发亮》(慕津锋)六篇文章先后关注《烽火》《差半车麦秸》《笔征日记》《杨晦日记》《戎冠秀》《小英雄雨来》等馆藏文物,它们在现代中国文学史与革命史上都曾留下光辉一页。

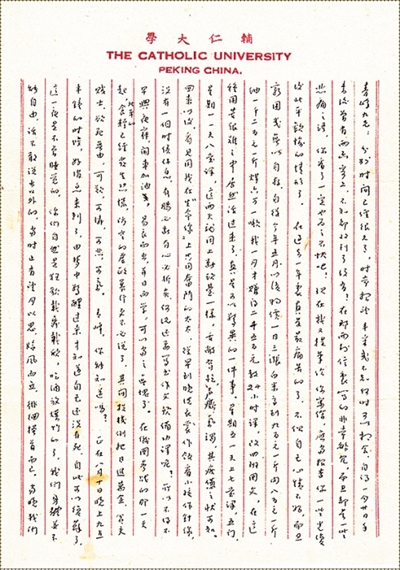

如今,胜利的回响中沉淀着关于抗战的集体记忆。1944年10月26日,徐光耀致信父亲,“爹!您耐心的等着吧!胜利的日子就快来了”;1945年10月23日,周祖谟致信友人柴德赓,“人们鼓掌欢呼,耳朵都要震聋了,有国斯有家,无人不知矣”;1946年3月13日,一封未寄出的信里,烈士王墉致母亲“今天的中国,从严寒里挣扎出来的春天”……中国作家网“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”专题汇聚全网抗战家书数十篇,故纸上,字重千钧。

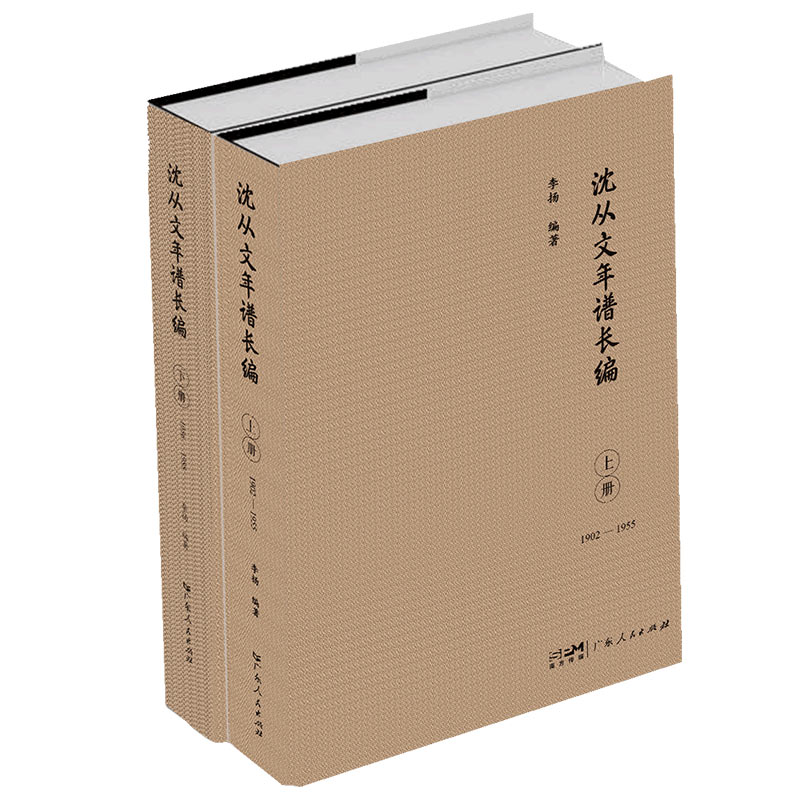

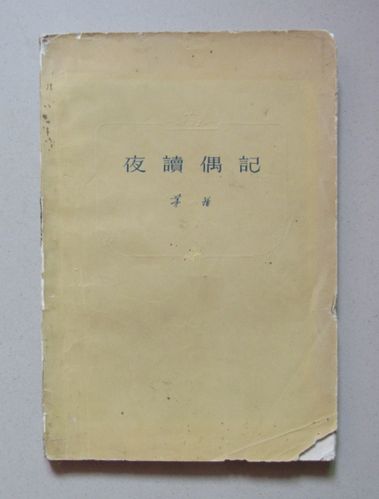

《“年谱”如何“长编”》《中国现当代作家年谱编撰的问题及反思》是本月选载中关于谱牒编写的重要文章。前者以《沈从文年谱长编》为中心,考察近年来“长编”出版在作家年谱写作整理中的意义,“资料求全”“识断求精”“长编考异”的概括在特殊性中可见普遍性;后者全面梳理、分析了当代作家年谱现状,从类型、体例、选材等方面加以反思,作者认为,作为一种编年研究成果,年谱应增加学术含量,在重视客观事实的基础上努力与传记、评传之间实现贯通,革新年谱观念和编撰方法,构建全面、立体的作家研究体系。

本月,阅读量颇高的文章还有作家梁衡的《我在八十年代当记者》。梁衡长文回忆自己从1978年起在改革大潮的冲刷、洗礼中的成长过程,十年间他从记者转向文学,并参与筹建新闻出版署。梁衡成长的十年,正是当代中国社会转型的关键十年,“解放思想,解放了谁?”他的叩问无疑亦有千钧之重。

中国作家网文史频道编辑陈泽宇

2025年8月31日

袁媛|“和人民、和生活一同前进” ——从“擂鼓诗人”田间的手稿谈起

王贵豪 宫立|“年谱”如何“长编”——读李扬《沈从文年谱长编》

2023年7月起,文史频道常设“温故”专栏,在每月最后一天重温当月选载佳作及独家文章。我们希望通过这种方式能阶段性地温故知新,并在互联网时代有限地保留一点文学记忆与智识。本月还设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

【温故】往期:

2025年

2024年

2023年