-

性情的批评,可见公允

十个人之中,只有叶公超是陌生者,便把他的这一本捏在手上,坐在回程的车上不停地看。待到家中,立刻伏案续读,且舍去晚餐,读至雄鸡司晨(当时我住在乡下),终于破卷,把身子扔到床上,忍不住大笑。

-

姜椿芳与两万学人挥笔的大百科

上世纪30年代初,姜椿芳在中共满洲省委工作时,东北抗联总指挥杨靖宇住在姜椿芳家中,人称姜椿芳是“老张的房东”……

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01【温故】十一月,风林脱叶,晚稻霜红

十一月,秋冬交替,银杏树上昨日扇形满挂,一夜过后便随风荡尽,留待路人俯身捡拾。

02危局与私情——郁达夫最后的时光

1941年12月5日,在新加坡举行的一场报界人士宴会中,郁达夫已有醉意,仍在不停地向人劝酒,神情轻松而愉快。然而与会者的心情多是低落的,日本南进的传闻已满城风雨,今日出席宴会的英国情报官员……

03艾青:用文字筑造精神防线

10月,艾青辗转抵达武汉,寄宿于武昌艺术专科学校传达室。当时,武汉会聚了大批流亡文人、艺术家与爱国学生。艾青每日忙于审阅全国投来的抗战稿件,修改青年诗人的作品,组织小规模诗歌朗诵会,用激昂文字唤醒民众的爱国热情。

04长向文坛瞻背影——朱自清的人格与风格

这是朱自清的生前好友李广田在纪念文章中披露的画面。在他看来,在广大学子的心目中,“‘朱自清’三个字已经和《背影》成为不可分的一体”。甚至朱自清的第一身份不是学者、散文家、清华大学教授,而是“《背影》的作者”。

“非人磨墨墨磨人”

我有一块民国老墨,墨版上就一句诗,颇富哲理,以至于令人感叹;在我的文学储备里,这可能是最出名的关于磨墨的诗句了,叫作“非人磨墨墨磨人”。

来源:北京晚报 | 徐德亮 2025/12/15

乌篷船上觅乡音作家阿湛与他的栖凫村

1935年至1948年,上海开明书店陆续出版现当代文学丛书,其中包括散文妙手朱自清的《背影》《欧游杂记》,艺术大师丰子恺的《缘缘堂随笔》《缘缘堂再笔》,亦不乏凤凰之子沈从文的小说《边城》,学者钱锺书的小说《人·兽·鬼》等。五十三种不同体裁的著作,悉数辑入《开明文学新刊》,颇似一座现代文学聚贤楼。

来源:北京晚报 | 杨帆 2025/12/10

“中国和桌子们开始跳舞”

“其余的世界都好像静止着的时候,中国和桌子们开始跳舞起来——想去鼓舞别人。”这是一段译文。它的突然舞动,是在一九二八年初。那年一月,郭沫若草成一篇“无产阶级文艺”论——《桌子的跳舞》。

来源:《读书》 | 王璞 2025/12/09

胡适与《燕京胜迹》——古都影像里的东方美学

1927年,曾在北京一所语言学校学习的美国怀特兄弟,精心挑选出在北京居留期间所拍摄的70幅照片,汇辑为一部影集,交由上海商务印书馆印制出版。此书名为《燕京胜迹》,装帧极为精致典雅。

来源:北京日报 | 肖伊绯 2025/12/04

施蛰存先生书简

今年12月3日是施蛰存先生诞生120周年纪念日。本刊特发表施先生给当年文汇读书周报编辑陆灏(笔名安迪)的书信,以纪念这位著名作家、学者、翻译家和出版家。

来源:文汇报 | 2025/12/02

为了“那深挚而久远的忆念”

2025年10月8日,是父亲臧克家诞辰一百二十周年的纪念日。怀着深深的思念,我应邀在10月29日《文艺报》的“经典作家”专版上,发表了一篇《那深挚而久远的忆念——散文〈短巷情长〉续篇》

来源:北京晚报 | 臧小平 2025/12/01

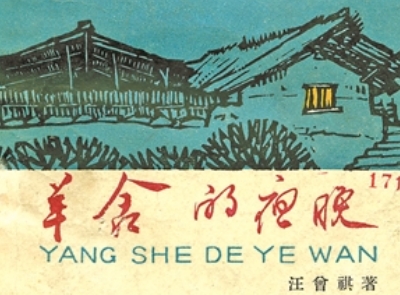

汪曾祺《羊舍的夜晚》出版前后

汪曾祺的小说《羊舍一夕》写成于1961年11月25日,在手稿的最后,标注了几行字:“近期联系:京包线沙岭子农业科学研究所。较长时间的通讯处:北京宣武门内国会街新华社对外部编辑组施松卿转。”

来源:北京青年报 | 李建新 2025/10/31

胡适与梅光迪:“文章”和“文学”的错位冲撞

只看最后结果的话,在美国留学的梅光迪和胡适围绕着“白话能否作诗”这个问题展开的论争,当然是胡适和他的新文学获得了历史性的胜利。但我们也要看到,正是因为没有能够在论争中、从道理上说服梅光迪,胡适才被“逼上梁山”,开始了“实地实验白话是否可为韵文之利器”的行动……

来源:《中国现代文学研究丛刊》 | 段从学 2025/11/01

北京法源寺地区的“纵胡同”与会馆故事

法源寺地区位于北京市西城区牛街街道的东南部,东为菜市口大街,西是教子胡同,北为法源寺后街,南至南横西街,东西长约530.5米,南北宽约439.5米,核心保护区范围约16.16公顷,包括南半截胡同、烂缦胡同、西砖胡同、七井胡同、法源寺前街、法源寺后街、莲花胡同、天景胡同与法源里,是北京市的历史文化保护区之一。

来源:光明日报 | 王彬 2025/10/31

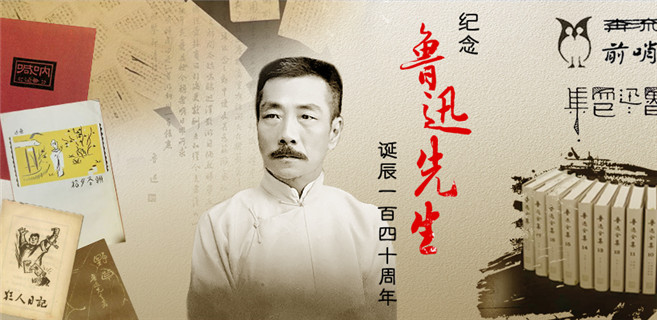

鲁迅博物馆鲁迅研究室是如何建立的?

鲁迅先生在1936年10月19日逝世之后,各界人士在表达哀悼之情的同时,也纷纷提出纪念鲁迅的建议,其中之一就是建立鲁迅纪念馆。由蔡元培、茅盾、许广平等鲁迅亲友组成的鲁迅纪念委员会筹备会也将建立鲁迅纪念馆作为准备推动的三项纪念鲁迅的重要工作之一。

来源:中华读书报 | 葛涛 2025/10/30

黛玉不说“您”

翻遍《红楼梦》,没发现一个“您”字,这里说的是作为第二人称敬称的“您”。但在第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”,芳官所唱的《赏花时》中,居然一连出现了四个“您”,这是怎么回事呢?

来源:北京晚报 | 周岭 2025/10/30

作家柳青与上海的相遇

1935年,上海开明书店出版的《中学生文艺季刊》秋季号上,刊发了一篇散文《待车》,作者署名为“柳青”。 1916年生于陕北的柳青,本名刘蕴华。1934年下半年他到西安高中就读后,创作热情高涨,所见所闻写成文章后不断给上海的杂志投稿,终于有了这次处女作的发表。

来源:解放日报 | 袁红涛 2025/10/30

张爱玲的文学史评价及创作启示

众多评论家都盛赞张爱玲(1920-1995)作品的艺术技巧,凡是读过她作品的人都会被其奇丽风格所吸引。“张爱玲体”的独特性使她在中国现代文学史上独树一帜,为中国小说史做出了独特贡献。

来源:中华读书报 | 刘川鄂 2025/09/30

宋人的广告

从《清明上河图》上可以清晰地看到,商人比比皆是,商品琳琅满目。汴河两岸店铺林立,街道上游人如织。穿过城门进入内城,更是一派热闹繁华光景。 在市场布局上,汴京打破了唐朝市坊分家的格局,商铺开设较为自由,除了固定铺面,游商还可沿街叫卖或摆摊设点。

来源:光明日报 | 唐娒嘉 2025/10/10

孔另境与吴文祺——从孔另境签赠《中国小说史料》说起

收藏签名本过程中,每碰到名家赠名家、但名家之间直接交往资料阙如时,我都喜不自胜。这往往意味着可以钩沉出一段文坛史话。中华书局1936年7月初版刊行的《中国小说史料》,就是这样一本书。在这本书的扉页,有编者亲笔题签……

来源:光明日报 | 燕宏博 2025/10/10

严复:凤凰涅槃

说起严复,最为诡异的是——那些自诩有学问的人都瞧不起他,不但瞧不起他的文章,瞧不起他的翻译,更要紧的是瞧不起他的语言表达能力。钱锺书号称最通西学,他鄙视说,严复原没有精湛之思,治西学格调很低……

来源:《中国作家》 | 韩毓海 2025/10/10

一座图书馆对故宫文物的守护

1937年7月7日,卢沟桥的枪声打破了北平的宁静,中华民族全面抗战拉开序幕。硝烟之下,不仅有千万民众被迫流离,还有一批特殊的“迁徙者”——故宫博物院珍藏的百万件文物,也开始了一场历时十余年、行程上万里的文明守护之旅。

来源:学习时报 | 陈有志 2025/09/30

谢冕 青春后半程

多次有人尊称他“谢老”,他颇不以为然,说:“叫谢老师就很好,不要叫谢老。”故我们亲切地自然地叫他谢老师,似乎很少会想到叫他“谢老”。他婉拒“谢老”的称谓而坚持“谢老师”,一是他不觉得自己“老”了,二是他内心里对老师这个岗位的无限热爱。

来源:新民晚报 | 王干 2025/09/30

从这里,阅读文史频道

从这里,阅读文史频道2023年7月起,我们设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

特辑 | 【笔醒山河】

特辑 | 【笔醒山河】2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,中国作家协会主办、中国现代文学馆承办“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展,中国作家网也由此推出“笔醒山河”文史特辑,分享策展人眼中的手稿、书信日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。

特辑 | 【王蒙说“聊斋”】

特辑 | 【王蒙说“聊斋”】王蒙近二十年来有一个愿望,就是写一系列论文散文杂文,评点《聊斋志异》,从文学、小说、创作、语言评论,延伸到社会评论、人生评论、文化评论、道德伦理评论。2025年,他的这一愿望在逐步实现。

重读《王昭君》:历史喜剧之难

“写历史剧,要忠于历史事实,忠于历史唯物主义,同时还要有‘剧’。如果没有戏剧性,别人就会打瞌睡,这个‘剧’字,就难了。”这是文化部文学艺术研究院召开的“历史剧与民族关系座谈会”上曹禺就《王昭君》的创作所作的发言,提出历史剧如何兼顾历史真实与戏剧性的问题。

重读《四世同堂》:重识传统中国

无论是与同时期的抗战历史剧还是与老舍本人之前的创作相比,《四世同堂》对传统中国的再认识都具有更复杂的意义空间,并且生成了新的现实定位与未来想象。

文史

文史