舒宗侨的抗战岁月

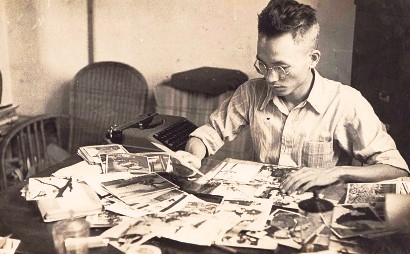

1942年,舒宗侨在陪都重庆主编《联合画报》 本版图片由作者提供

“你看,当年挂霓虹灯的钉子还在呢。”时年86岁的舒宗侨,指着上海大厦的外墙,对女儿舒似槿说。

舒似槿陪着父亲,漫步于外滩和外白渡桥。这里矗立着上海大厦,原名百老汇大厦,底楼西南角,曾是《联合画报》社址。底楼外墙上的霓虹灯,曾经闪烁“联合画报”四个大字。

而舒宗侨,曾经是《联合画报》的主编。

这是1999年国庆。

一本画报

舒宗侨(1913—2007),复旦大学新闻系教授,以新闻摄影教育家闻名于世。他也曾是一家极有影响力的画报社的负责人。这,就是《联合画报》。

舒宗侨的职业生涯在抗日烽火中起步。大四时,他就进了《立报》工作,是中国第一代战地记者。

太平洋战争爆发后,中、美、英三国联合成立幻灯电影供应社,并决定办一本画报。1942年9月25日,《联合画报》创刊,美国人温福立任社长,舒宗侨任主编,半月刊,每期四开一张。

1943年初,《联合画报》脱离幻灯电影社,转由“美国战时情报局”(后改名美国新闻处)主管。就在这一年,画报改出周刊。除新闻图片外,又增设小品文、木刻、漫画、地图等,并邀请茅盾、老舍、叶浅予、丁聪、张乐平等撰文作画,发行量从几千份增至两万份,成为大后方销量最高的期刊,还被空运到印缅战场和越南等地区,成为中国军人的精神食粮。1944年起,由美国空军向日占区投掷《联合画报》,每期投下几千至上万份“纸弹”,到1945年日本投降时,共投掷了207000多份,大大鼓舞了沦陷区人民的抗战信心和斗志。

抗战胜利后的第二个月,美国新闻处处长康乐斯在上海沙逊大厦(今和平饭店)新闻处办公室,以一美元的象征性价格将《联合画报》的版权和商誉转让给舒宗侨。自此,《联合画报》由舒宗侨个人主编发行经营,社址即设在百老汇大厦底楼。

在一本联合画报社1947年出版的书上,我看到了《联合画报》的广告。最上方写着:“今日之画报即明日之画史。”后面一句宣言令人动容:“不受利用,不惧威胁。”

画报在报道上坚持客观、公正。对毛泽东赴重庆谈判,学生运动,较场口事件,李公朴、闻一多被害事件,南京下关事件等,都及时报道,发行量迅速上升,最高达50000份,是画报中最高的。

至1949年4月1日出版了最后一期(总227期),《联合画报》结束了它的历史使命。

两部画史

“今日之画报即明日之画史。”

这句话,舒宗侨不仅仅印在广告上,而是实实在在去实践,为历史留下了两部不朽的画史。

舒宗侨从重庆带回上海整整一旅行袋的照片和底片。他在上海还四处搜寻相关资料,从接管的伪《中华日报》等有关机构找到许多敌伪时期的新闻图片,又利用工作关系,从美、英等国的新闻处、通讯社搜集到了许多照片和底片。

《第二次世界大战画史》在出版过程中曾遭遇重大险情。舒宗侨在序里写道:“这些材料曾数次‘蒙难’,而最危险的一次,莫过于最近担任排印本书之印刷所受祝融之祸;这次总算很侥幸,该所大部受灾,而本书的稿版纸张仍得保存;但是因此却延迟了出版的时间。”

终于,克服了重重困难,《第二次世界大战画史》于1946年9月出版,文字约35万字,收录图片近千幅,地图82幅,文献64种。全书共12章,其中有3章反映中国抗战,即“从九一八到西安事变”“中国全面抗战(上)”“中国全面抗战(下)”,其他章节亦有涉及中国的内容。舒宗侨在序里这样定位中国抗战:“中国在第二次世界大战中的地位之重要与贡献,是不可否定的事实”“在战争以后,我们在国际上应该有一个相当受尊敬的地位,是毫无疑义的”。

如果说这些话充分体现了舒宗侨的国际眼光和历史眼光的话,那么,在书里充分地表现共产党的抗日功绩,则体现了舒宗侨的政治勇气。

在《第二次世界大战画史》里,不仅有毛泽东、周恩来的照片,朱德的画像,而且用整整一页刊登了彭德怀、叶剑英、贺龙、刘伯承等八路军重要将领的相片。不仅用专节叙述了“大战平型关”和“晋冀百团大战”,正面描写了八路军的辉煌胜利,还专门写了“山西的游击战”一节。

舒宗侨又邀请著名记者、作家曹聚仁一起编写《中国抗战画史》,舒负责图片,曹撰写文字。舒宗侨多次去中国共产党驻沪机构和左翼进步社团搜集资料图片。

《中国抗战画史》于1947年5月出版,全书约45万字,收录地图60幅,图片1167幅,其中80%从未对外发表过。关于中共军政领导人、八路军、新四军和抗日根据地军民抗战的图片达150多幅,共产党领导的重大抗日活动都有反映。要知道,在当时敢于公开刊载这些图片和文字,需要多么大的勇气。

在一本1947年8月出版的第四版《第二次世界大战画史》上,有一则《中国抗战画史》的广告。“编著经过”一节说:“本书由曹聚仁、舒宗侨编著,两氏为国内新闻学教授,名记者,抗战开始,即从事战地记者工作,八年中奔驰南北各战场及大后方,搜集战地资料,作成新闻纪事,国内报纸竞相刊载。故本书资料之搜集,早于十年前即已开始。本书之记叙体裁,亦系以新闻纪事笔调出之,加以图片,故毫不致感觉枯燥。此外《联合画报》为抗战中历史最久之画报,新闻图片之总汇,本书由联合画报出版,一切当能超过一般的出版水准。”

这两部画史还发挥了特殊的作用。舒宗侨回忆说:“1948年8月14日,国民党国防部上海军事法庭在虹口上海市参议会开庭审判日本侵华派遣军总司令冈村宁次时,想不到在审判长石美瑜的审判台上竟然放着我编的两本《画史》,那是准备用以印证日本侵略军在南京大屠杀和各地暴行的。”

三册日记

在写这篇文章的过程中,我意外得知,舒宗侨抗战日记尚存于世。

据舒宗侨之子舒达明介绍,父亲的抗战日记目前存有三册,分别写于1938年、1939年和1940年。其中,以1938年的日记最完整,内容也最精彩。

舒宗侨1938年的这册日记,是写在上海生活书店出版的《生活日记》上的。日记第一页,页眉印着“今年的生活计划”。在这一页上,舒宗侨写下了他的新年志向——

“今年是抗战吃紧的一年,是与日本作生死搏斗的一年,整个国家是以敌人为对象,每个人也应以敌人为对象。”

“回忆以前,我对于抗战,供(贡)献太少了。今年,我要加紧对于抗战工作的努力,我有这样一个计划,即是于原有工作之外,尽可能地为抗战出点力,为国家民族争正气!”

在新年第一天,舒宗侨写道:“我没有别的感觉,只有在惨痛中,自己格外抖擞精神,向前迈进!为我被欺凌的国,为我被冲散的家复仇!”这天,中国青年新闻记者协会在武汉青年会开会。舒宗侨在日记里写道:“这个组织的目标是‘抗战之中,团结全国前进的记者’。”也正是在这次大会上,他被选为候补干事。

1月12日,舒宗侨听了史沫特莱的演说,她主要讲了八路军的作战情形。日记里的这段记载,几乎原封不动地出现在《第二次世界大战画史》“山西的游击战”一节里。

2月10日,在塔斯社兼职的舒宗侨在徐州陪同社长罗果夫和记者谷赛斯基采访第五战区司令长官李宗仁。李宗仁介绍了战况后分析说:“现在在一般人,或从表面上看是异常危急,但在军人与抗战情绪很高人看来,我们是为生存,为自由而战,死中求生,我们一定可以以我们的决心和坚强精神,打破敌人的野心!”

第二天,他们采访了张自忠将军。张自忠对罗果夫说:“现在的军人,很简单地讲句话,就是怎样找个机会去死!因为我认为中国现在闹到这个地步,乃是军人的罪恶。”张自忠此时已下定了以死报国、以死明志的悲壮决心。

舒宗侨的日记详细记录了一次惊心动魄的历险。这是1938年10月22日,武汉已到危急关头,舒宗侨登上新华日报社租用的一条小轮船,和八路军武汉办事处的干部、难民150多人,离开武汉,驶向重庆。船行一夜,于次日早晨抵嘉鱼县燕子窝村。

22日这天的日记,写到一半改用红墨水,估计是蓝墨水用完了。23日的日记,舒宗侨用红墨水写了满满十页,达三四千字之多。日记的最上方,舒宗侨写下五个粗大的字作为标题——“伟大的遭遇”。

这天早上七点,船停在燕子窝村江边,准备下午三点半再出发。舒宗侨带了旅费、相机和日记本登岸,同行的有安世祥、宋海泉。三人在江边找了个小茶馆“很自在地喝着茶,休息着”。到了午饭时间,安世祥主张要有辣椒炒肉丁,但没有盐,他就去找。舒宋二人“一等不来,二等不来,等了一两个钟头,盐还不买来”,二人随便吃了点东西,一点半了,离开茶馆,准备登船。正巧在这时,见到了老安,他仍未买到盐,但他要吃面,于是他们又“跟着他买了点猪肉、粉丝,回到原来的茶馆内弄面吃”。“炒好肉,面还没下锅,已经三点钟”,舒宗侨有点着急了。“正吃得差不多,船上叫子呜呜地响起来,是催人上船啊!对了,三点半还差十分,得走了。”“跑到船边,天空中传来嗡嗡地(的)飞机声”,“三架(飞机)迎面而来”。这时,“一大部分(人)都已上了船,在船下的只有一小部分”,舒宗侨此时“离船约十丈远”,正准备跑,飞机已到头上了。飞机飞得很低,机翼上的红膏药标识和驾驶舱里的人头都看得清清楚楚,三架飞机对着船疯狂轰炸和扫射……已上船的150多人,牺牲大半。舒宗侨不由后怕:只差一两分钟,就上船了。

舒宗侨这三册抗战日记,历经战火和动乱,穿越了80多年时光,仍然完好存世。这是中国抗战史和中国新闻史上极为珍贵的一手史料,极具出版、研究价值。