从这里发现老舍——《言语声片》与老舍的创作

《言语声片》 中国现代文学馆藏

在3月26日开幕的《此地江河浩荡——中国现代文学馆建馆40年回顾展》展厅,有一个备受观众喜爱的互动装置“文学留声机”,拨出通往老舍的号码,一个清亮而又富有京味儿的声音便会带着旧时电磁波的余音响起——那是年轻的舒庆春在上世纪20年代的异国他乡录制的音频片段,取样于中国现代文学馆馆藏《言语声片》。

馆藏《言语声片》

《言语声片》是世界上最早的汉语留声机唱片教材,也被视为中国第一套现代意义上的对外汉语教学教材,1926年左右由当时全球知名的语言培训机构灵格风协会出版发行,是灵格风东方语言丛书之一。这套教材包括唱片和教科书两部分,其中第16-27课的会话及第28-30课的全部课文由老舍执笔编写,书中涉及中文的部分由老舍负责编辑,所有汉字由老舍毛笔亲书再照相、制版、印行,配套唱片由老舍朗读灌制。受当时国际形势影响,这套专为成年人设计的、聚焦实用场景、以“使学生能尽力用简单明白、发音准确的中国语交谈”为教学目标的汉语教材,一经面世就得到广泛使用,流行于上世纪20年代至50年代中期。

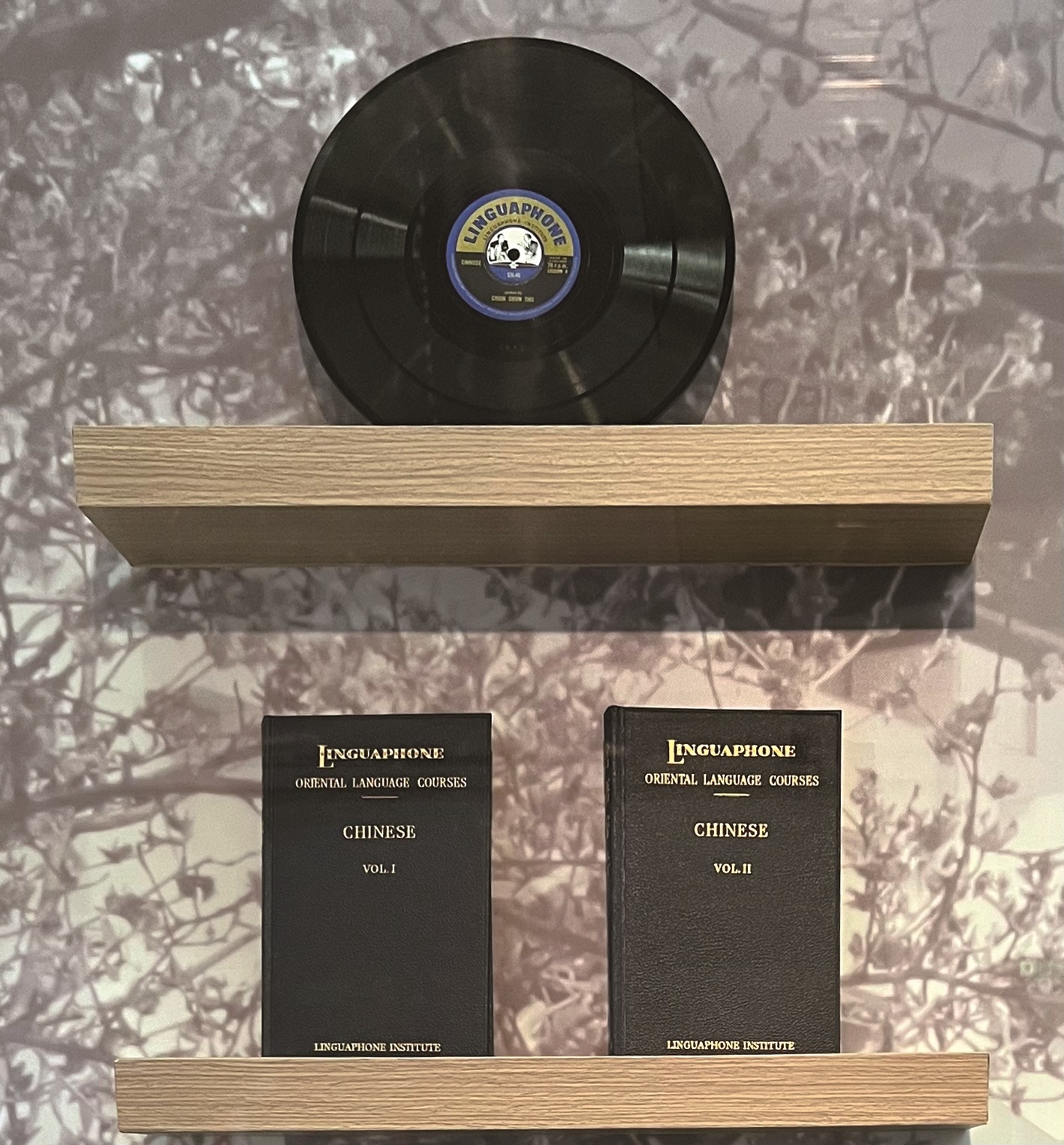

中国现代文学馆收藏的《言语声片》是一套完整版,来自1994年荷兰莱顿大学汉学院图书馆主任吴荣子女士的慷慨捐赠。这是一个黑色的小手提箱,收纳着十六张唱片及两本教科书,书的封面有烫金印字,每张唱片的封面都注明了由Chien Chun Shu朗读。Chien Chun Shu也就是舒庆春,该教材在出版说明中将其缩写为C. C. Shu。由于东方学院校长1924年9月16日致信老舍时曾表示能够理解其希望使用Colin C. Shu这个英文名,C. C. Shu亦有可能是综合了Chien与Colin的缩写形式。

《言语声片》时期的老舍显然还未成为我们所熟知的模样,“老舍”这一笔名要在《老张的哲学》开始连载后才启用,距Lao Shaw这一因《骆驼祥子》英文版发行而极具影响力的英文名的使用也还有近20年。然而,伦敦录音室中的青年舒庆春已然为未来的老舍埋下了最初的种子,透过《言语声片》的中文课本,我们也得以一窥老舍创作的萌芽。

《言语声片》的诞生与《老张的哲学》

1924年夏,25岁的老舍经宝广林先生及易文思教授(又译艾温士Robert Kenneth Evans)推荐,被英国伦敦大学东方学院聘请为该院中文讲师,任期5年,年薪250磅。同年9月14日,老舍乘坐德万哈号轮船抵达伦敦,他与前来迎接的易文思教授一路周转,来到“绿蔓有的爬满了窗沿”、房外二尺多的空地种着“英国的晚玫瑰”的Carnarvon Street,与许地山同住,将开始一段教授外国人官话口语、古文文选等课程的异国生活。当时的老舍自感“对文艺还没有发生什么兴趣”(《敬悼许地山先生》),尚不知晓自己即将踏上文学创作之路,并会成为中国现代文学史上占有重要地位的作家。

当时东方学院招收学生几乎没有标准,既有七八十岁的老人,也有十几岁的孩童,成班上课的则是军人与银行职员,经常出现讲师不能胜任的情况,学院因在教师任用方面受到质疑,机缘巧合之下,才聘用老舍来到伦敦。据舒济女士参与编撰的《老舍年谱》,老舍于1924年,即任教东方学院不久,便着手与当时学院的布鲁斯教授(J. Percy Bruce)、讲师爱德华兹小姐(E. Dora Edwards)共同编写《言语声片》教材,教学工作与教材编写应是同步开展。

《言语声片》的编者有三人,实际能为西方人提供地道汉语学习材料的仅有老舍。虽然《言语声片》秉承灵格风教学理念,在教材编排上侧重日常生活、强调口语表达为应有之义,但由于汉语部分的主要编写者为老舍,其对北京风土人情的了然于心、对北京口语的凝练运用,使得《言语声片》的文本内容从一开始就不仅是一部汉语教材,而是一幅幅充满浓郁生活气息与文人意趣的北京图鉴。许是初到异国的新鲜感日渐褪去,空间上远离了故土,精神上却更深地沉浸于对它的回望,若细观《老张的哲学》这部老舍自述1925年开始写作、断断续续耗时一年写就的长篇小说,就会发现某些细节与《言语声片》中对话练习的文本存在着生命经验的重叠。

在第二十二课(下)《贺友人结婚》中,有一段关于“文明结婚”的对话,新娘子从女子师范学校毕业,参加婚礼的宾客仅需准备简单的结婚礼物,且婚礼并不预备晚饭,与《老张的哲学》中李静将无奈与老张“文明结婚”的细节颇为相似,只不过“文明结婚”这一民国初期兴起的颇具革命意义的婚俗在《老张的哲学》中因被老张利用而充满了讽刺意味;第二十五课(下)《洋服庄》中可能是知识分子的顾客对河南绸的消费,极易让人联想到《老张的哲学》中穿河南绸的学务大人、蓝先生;其他诸如正阳门大街买东西的生活细节、买地交易的人情世故、详细的乘车去天津的对话等等,也都能在《老张的哲学》中发现相似的影子。

老舍曾在《我怎样写〈老张的哲学〉》中谈起写作的源起,到伦敦半年后,往日记忆如图画般频频在他读小说时被唤起,既然“小说中是些图画,记忆中也是些图画,为什么不可以把自己的图画用文字画下来呢?我想拿笔了”。在《我的创作经验》中也有类似表述:“离开家乡自然时常想家,也自然想起过去几年的生活经验,为什么不写写呢?”写作《老张的哲学》调动了老舍过往的生命经验,尤其是在北京教育部门任职时的经历,而《言语声片》作为一本汉语入门教材,以实用为目的,须尽量还原真实的社交生活场景,加之写作时间上两者几乎同期,身处异域文化包围之中,老舍本能地进行自我观照,梳理提炼出最深刻的文化记忆同时用于语料教学及文学创作就在情理之中了。正因如此,《言语声片》虽为教材,却具有了老舍京味文学世界的雏形。

《言语声片》中的京味

《言语声片》配套的教科书已完整收录到《老舍全集》第十九卷中,作为语言材料的“筛选者”与“构建者”,老舍在编写过程中得以跳出日常使用的无意识状态,去审视并锤炼北京话的书面表达,这种主动且有意识的语言梳理运用或为他日后的“京味”语言风格奠定了理性认识的基础,在这一意义上,《言语声片》的文本已可视为老舍早期作品的一部分。

正如前文所言,老舍执笔部分语言之凝练、对话之生动早已超脱出一般教材的范畴。老舍共编写了十五课对话,主题涵盖衣食住行、人际交往、经济娱乐、社会时政等方方面面,城市建筑、文化风俗也有所涉及。对话中充满了“顺当”“差不离”“多咱”“杂样”等当时地道的北京口语,又多是日常生活场景,读来宛若进入了老舍京味文学世界的初建期。《烟铺和卖糖的》《旅馆》《洋服庄》等课文中小商贩和店铺伙计的口气神态已初具王利发和李三的雏形,《遇友》中好友间亲切熟稔的寒暄好似松二爷与常四爷的日常闲聊,《卖水果》中小贩推销大白梨、山东苹果、各式罐头的场景似是来到了《四世同堂》祁老太爷即将过生日的北平之秋。

舒乙先生曾指出老舍笔下的北京是相当真实的,山水名胜、胡同店铺等基本上用真名,这类真实的地名在小说中大概有二百四十多个。经粗略统计,《言语声片》中出现了西城、正阳门大街、西山、丰台、通州、钟鼓楼、城隍庙等地名以及马玉山糖果公司、同和、永昌等字号。这些地名绝非简单罗列,老舍似乎对如何在地理空间融入叙事具有与生俱来的敏锐,文本中的地名多是自然地在对话中被谈及,或融入于具体的对话情境中。此时的老舍很可能还未意识到他的此种写作倾向,但已开始了以真实地理坐标构建文学世界的初次尝试。老舍这种“真实性”地理空间的书写,不仅开创了“京味现实主义”,为老北京底层人物的悲剧命运作了真实注解,更留下一笔丰厚的“文学北京”遗产,将老北京的市井风俗、方言俚语等地域文化记忆永恒保存。

“我近来看小说的瘾非常的大。说真的,近来出版的小说实在比从前好得多。因为新小说是用全力描写一段事,有情有景,又有主义。”跟随文学馆数字游园小程序的指引来到老舍雕塑,便能听到这段录音,这是《言语声片》里的老舍在谈论新文学。《言语声片》虽非正式文学作品,却早已预示了老舍文学世界的构建,它让我们再一次发现老舍——发现他对北京深沉的热爱,发现他对语言天才般的驾驭力,更是发现一个伟大作家那并不偶然的来时路。

(作者系中国现代文学馆公共服务部助理研究员)