由“梦”及“生”:一颗诗心的历练 ——从中国现代文学馆丰子恺展陈谈起

2025年是丰子恺先生逝世50周年。在中国现代文学馆举办的“文心——叶圣陶·丰子恺著作藏品展”中流连,丰子恺先生淬炼于岁月的诗心,透过展品呈现在我的眼前。

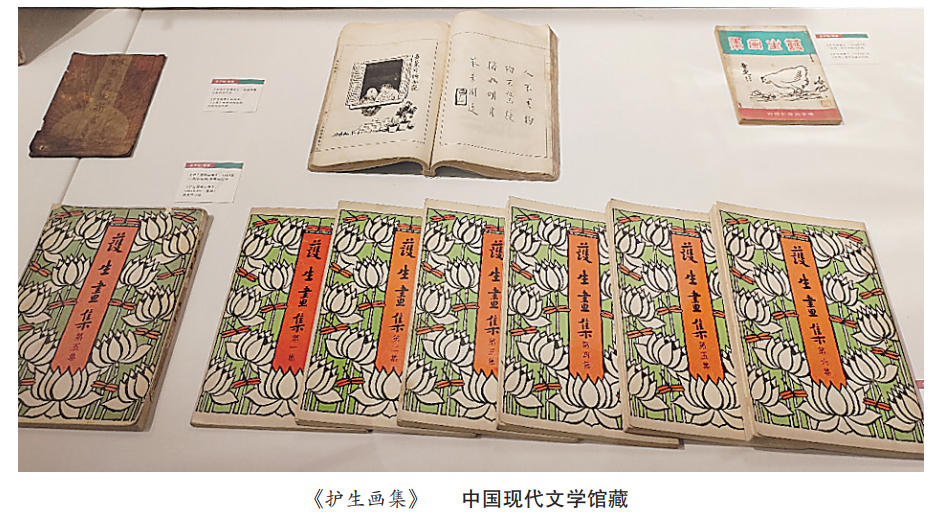

作为一位“会弹钢琴,作漫画,写随笔”的艺术家,丰子恺展览中陈列着各式各样的艺术珍品:整面墙的翻译著作显示出他对日、英、俄三种外语的精通,十余部音乐著作与六张音乐家小像见证其个人音乐素养与对中国现代音乐教育事业所作的贡献,铺陈在展览结尾的各式书籍直观地呈现出丰子恺的现代装帧艺术创作成就……透过译作、音乐、漫画、文章、装帧等品类繁多的展品,我们仿佛看见这位多才多艺、学贯中西、倾心美育、关怀儿童的艺术家魂兮归来。在这些展品中,最为观者熟知的莫过于占据展览主要视觉印象的“漫画”——《子恺画集》《学生漫画》《儿童漫画》《云霓》《护生画集》等珍贵藏本均陈列其中,《弘一大师造象》《炮弹作花瓶 万世乐太平》等画作则单幅展示,唤醒了先生笔下的人间相。这些“带核儿的小诗”,寥寥几笔,映照出画者关于人生与艺术的深透理解。

《子恺漫画》:不妨彩笔绘虚空

最先吸引我目光的是平铺在侧面展柜的《西湖景》第一辑:柳梢绿意衬湖中春水、西湖落雪覆松枝人迹、远山莲池见少女轻舟、国难碑前立男女老少,配上丰子恺先生提写的诗句以及底部印刷的英文,不同时节的西湖诗意浑然天成般跃然纸上。这四幅画是艺文欣赏社印行的“活页古今画选”之一,虽然发行于1941年,但其自然灵动的画风却让我回想起丰子恺先生初作漫画时的匠心独具。

1925年,丰子恺应郑振铎之邀在《文学周报》陆续发表“子恺漫画”,俞平伯为《子恺漫画》所写的跋文赞其“画格旁通于诗”,“所谓‘漫画’,在中国实是一创格;既有中国画风的萧疏淡远,又不失西洋画法的活泼酣恣”。融汇中西、诗意入画的“子恺漫画”成为当时一股清新之风,而这种风格的创作与丰子恺的学画经历密不可分。

丰子恺儿时便对绘画产生兴趣,当时的习作是从“印”开始的。他七八岁入私塾读书,从家中染坊店讨来颜料为《千家诗》单色画着色,为此挨了父亲的骂,但绘画的兴味不曾减少。此后,他开始在人物画谱上拓印图样,依着“印”的路径,或尝试依照格子放大,或借着相片修改,为家中亲戚画了大量容像,直到19岁正式学习美术,“方才把此业抛弃”。虽然丰子恺在《学画回忆》中自称这段经历为“可笑”“可耻”,是学画“崎岖的小径”,但此间童心乐趣或许正是“子恺漫画”的性灵之源。

入学浙江第一师范学校后,丰子恺遇到了自己艺术与人生的导师李叔同,随其学习美术与音乐。丰子恺由此接受专业的临摹与写生训练,西方透视法重塑了作家眼中的风景与绘画的尺度——“绘画必须忠实写生自然”,而那“不合自然实际的中国画”被青年丰子恺认作“荒唐的画法”而痛斥。在中学时代,恩师授业严谨,丰子恺亦认真研习,其艺术才华很快得到认可。1919年,他毕业后随即投身美育事业,组织中华美育会、编辑《美育》杂志乃至在上海艺术专科师范学校任职。此时正是文化蓬勃发展的年代,在时代热潮中,在他面前的是上海文化界的飞速发展。

受恩师李叔同影响,丰子恺也对西方艺术产生浓厚兴趣。丰子恺的美术梦起初是以西洋画为基底的,然而此梦得彰却在于竹久梦二画集的启发,梦二笔下的“新浮世绘”成为丰子恺描摹“平常所萦心的琐事细故”的钥匙。相关研究指出,初到东京的丰子恺选择了川端洋画学校,接受学院式训练,不断临摹人体模特,但他却感到了“心灰意懒”。在《〈子恺漫画〉题卷首》中,他写道:“到了东京窥见了些西洋美术的面影,回顾自己的贫乏的才力与境遇,渐渐感到画家的难做,不觉心灰意懒起来。”在此期间,他开始关注日本社会的文化景观,在旧书摊闲逛时机缘巧合翻阅到竹久梦二的《梦二画集·春之卷》。题名为《classmate》的画作以两位同级生女性的际遇显示出社会与命运的荒诞,他在回忆中说:“这寥寥数笔的一幅画,不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心。”这幅画不追求人物景致的逼真,但却以点带面显示出画者之于人间世相的敏感。在中国志士为救亡图存向西方学习器物、制度、文化,甚或希冀“全盘西化”力挽狂澜时,丰子恺在明治维新后的东洋看到了中国古典的当下性。

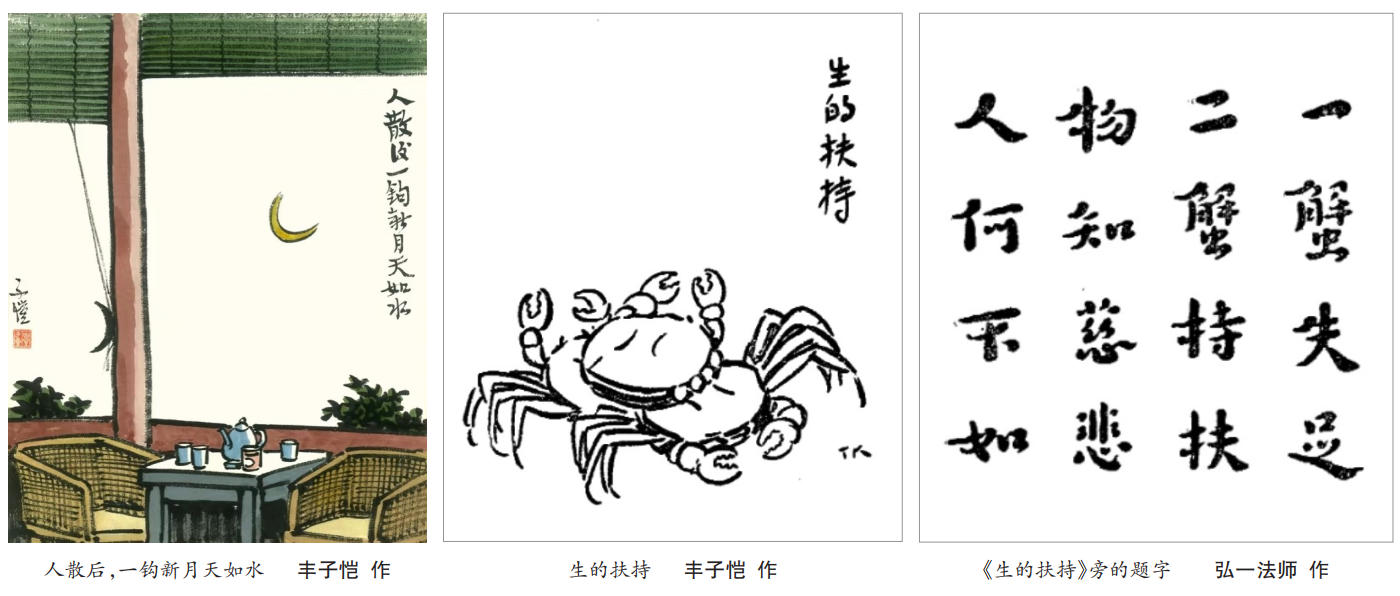

“艺术家要在自然中看出生命,要在一草一木中发见自己,故必推广其同情心,普及于一切自然,有情化一切自然”,归国后的丰子恺如是写道。他从西洋画梦走向东方画境,用中西交融的笔法找到表述人生的方式。1924年,正于白马湖畔春晖中学任教的丰子恺画下成名作《人散后,一钩新月天如水》,开启其古诗词漫画创作阶段,独具诗意的“子恺漫画”由此生长。“文心”展览中的四幅古诗词漫画样张正是画家找到“有情自然”后的作品。自此,艺术家的画境、心境向“真我”深入,这支彩笔穿过“人生如梦”的幻境,绘出了世人可见的儿童相、世态相、自然相。

《护生画集》:万法生心即画师

顺着布展线路向前走去,六册《护生画集》映入眼帘。与《子恺漫画》唯美轻盈的画境不同,眼前展开的《护生画集》内页向观者提示着历史中人的沉重心境。展柜中的《雀巢可俯而窥》左侧为丰子恺所绘漫画,右侧则书有弘一法师(李叔同)四句四字箴言,图像与文句互证,童趣与哲思共存,让人不禁思索作者编撰画集时的良苦用心。

1918年,丰子恺中学毕业前夕,恩师李叔同正式出家,法号弘一。1926年,丰子恺居住在江湾永义里27号,该年弘一法师途经上海便住在此处。他以佛前抓阄的形式将家宅命名为“缘缘堂”,在《缘》一文中提及自己每天在暮色中上楼同弘一法师谈话。1927年,他跟随弘一法师作在家弟子,法号婴行。在1948年所作的演讲《我与弘一法师》中,作家提出人生的“三层次说”:“一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。”活在“彻底的人生欲”中的恩师从艺术升华到宗教,但丰子恺自认其仍旧踌躇在艺术与宗教的十字街头。

《护生画集》便是艺术与宗教相逢的见证,以画与文的配合倡议世人敬畏生命。如展柜中样书所示,《护生画集》共六集,前一、二集为丰子恺与弘一法师共同完成,内页并置丰子恺所绘漫画与弘一法师的配诗题字。《护生画集》于1927年缘缘堂中商定并开始编绘工作,第一册共50幅,于1929年出版。1939年,丰子恺为纪念弘一大师六十寿辰着手绘制《护生画集》续集,病重的弘一法师勉力完成书写工作,次年《续护生画集》由开明书店出版。然而在动荡年代,“护生”的倡议遭受多方质疑,丰子恺的文章亦陷入争议。1930年,有人指责丰子恺随笔的诗意不合时宜,而《护生画集》更是“荒谬与浅薄”;1938年,柯灵刊载丰子恺寄给友人的书信,丰子恺在信中提及的“因祸得福”(欣赏桂林山水)遭到批评;1938年丰子恺以《一饭之恩》直接回应对《护生画集》的片面理解,从“护生就是护心”向“我们是为护生而抗战”展开论述,这篇文章起因在于其听闻曹聚仁对《护生画集》的不满,而曹聚仁后来亦谈及两人在“护生”与战争关系上的分歧。

翻阅《护生画集》可见艺术家笔下满是对人间的悲悯。《生的扶持》以螃蟹的扶持揭示“物知慈悲,人何不知”的奥义,《吾儿?!》中母鸡丧子的哀痛正如战争中家破人亡的悲哀,《!!!》呼吁“不履生虫”——作家在《则勿毁之已》中所言的“只恐这一点残忍心扩而充之,将来会变成侵略者”便足以解释这画“事”背后的画“理”。至于其随笔或书信中透露的对风景的爱,则应放到其哲学观念中予以理解。

细读丰子恺的散文集《缘缘堂随笔》,不难理解其在艺术与宗教十字街口站立时所怀揣的佛心、童心与诗心。“梦”与“命运”的字眼在随笔集中不时显现,在虚空中照见“宇宙的大生命的现实”:《阿难》一文追悼逝去幼婴,他说“一入人世,便如入了乱梦”;《晨梦》里写“人生如梦”是“古人所早已道破的,又是一切人所痛感而承认的”,此间既是梦中妄念又有本来真我;《大账簿》里弥漫着“不可知的运命”中生发的疑惑与悲哀……在这佛道的启悟中,他看见世界的无常与虚幻,因而对生命怀有慈悲之心,这种慈悲投向世人时是护生之念,投向自我时便成了一颗童心。《从孩子得到的启示》赞儿童对世界本相的洞察与他们“称心而言”的赤忱——此文中记叙了4岁的华瞻对“逃难”的欢喜,实际是被纷乱战事所取代的家庭出游,孩子未见因果但背后是战事对儿童生长空间的掠夺。无论是《护生画集》,还是流离失所中抬眼所见的风景,其中所凝结的从来都是丰子恺对于生命至高的敬意。

《护生画集》的创作一直持续到1973年,此间丰子恺经历了新中国的成立、建设与波折。正由于对信仰的坚持、对恩师的情感及对真我的守护,《护生画集》第三册于1950年在上海出版,第四册与第五册分别于1961年与1965年出版,第六册在1973年完成,由朱幼兰保管。1975年丰子恺逝世,《护生画集》第一至第六册于1979年在香港出版。今日,我们面对这些创作,更理解了那方寸书画里收缩着的岁月浮沉后一颗历练过的真心。

(作者系中国现代文学馆实习生,北京师范大学文学院硕士研究生)