萧跃华:孙犁的佚文

姜德明先生珍藏的名家翰墨,我大多有幸饱览,都是令文人墨迹收藏爱好者眼睛发亮的名字——郭沫若、茅盾、巴金、胡愈之、曹靖华、夏衍、孙用、赵景深、聂绀弩、张友鸾、冯至、楼适夷、廖沫沙、王冶秋、张允和、艾青、季羡林……

2017年9月14日,姜先生从抽屉拿出一个旧信封,抽出折叠的信纸对我说:“这是孙犁没发表的稿子。”

我脱口而出:“拿到《北京晚报》发发。”

“算了算了。”姜先生摆摆手。

我没问“毙稿”原因,甚至连拿过稿子看看的“好奇心”也没有。这大概与我没读过孙犁作品单行本,不了解著名作家佚文的文学史料价值有关。姜先生或许发现了这一点,特赠《耕堂读书记》(大象出版社2008年9月),扉页题跋:“孙犁的散文百读不厌。跃华同志惠存。姜德明,二〇一七年九月。”并叮嘱:“不要小看这两本小书。”

我不敢怠慢,在回家的地铁上翻起来便欲罢不能,一口气读完,接着读《书衣文录》《芸斋琐谈》《中国文化传统是宽容的》,还不过瘾,又请回《孙犁全集》通读。

这时佚文之事仍然抛之脑后。但读过段华《孙犁年谱》(人民出版社2022年3月),知道他发现五十多篇(封)佚文佚信,脑袋一激灵,深感自己犯下了不可饶恕的错误。可我与谭宗远、李俊龙最后一次谒见姜先生是疫情第二年的春节前夕,姜先生已不良于行,想赠送我们什么也无法用言语表达,含含糊糊用手指着书柜。我们转移了话题,只想给枯坐寂寞的老人一点慰藉。

2022年7月1日,我打电话求助姜先生长子、画家姜旗,并将说过的内容编成微信发过去——

姜旗先生:七八年前令尊从书桌抽屉拿出一封信给我看,里面有孙犁的一封信和一篇未发表过的稿件。我当时说拿到《北京晚报》发发,令尊没有同意。您问问老人家,这封信还放在书桌抽屉吗?如他记不清楚了,您试着翻翻书桌抽屉如何?或许能找到呢!拜托!谢谢!静候佳音!

“他已糊涂了,我找找看吧。”姜旗回复。

六天后,姜旗发微信给我:“抽屉翻过了,没找到,我再试试。”

我穷追不舍:“孙犁信稿劳驾再找找,不是抽屉就是书桌柜里,消失了太可惜哈。”

姜旗终于没找到。我老惦记着,与谢大光、刘运峰、侯军、段华闲聊时还说起这件事情,他们都感到惋惜。

受疫情影响,姜旗已经两年多没回美国与家人团聚了。他看到住院回家的父亲身体滑坡势头有所减缓,征得父亲同意前往美国探亲,可走没几天就传来噩耗。当时机票十分紧张,他花天价从美国绕道台湾返京。我带着花篮前往“无名书斋”凭吊时,姜旗的时差还没有倒过来。我们聊到姜先生藏书处理问题。姜旗说:“老萧,你放心,孙犁那封信我一定帮你留意。”

北京东郊殡仪馆送别姜先生第二天,姜旗发来微信:“老萧,孙犁稿子找到了,改天我复印给你,这几天又忙于6月9日去天津墓地合葬我父母的骨灰,别急,我会给你。”

“不急不急,先忙大事。您回来后我去趟府上,一起到打字店扫描一下就行。”我想写篇文章纪念佚文发现过程。

6月21日,姜旗发来微信:“老萧,请把地址发给我,孙犁的文章我快递给你。”我立马打电话过去,问姜先生藏书整理进度如何。他说:“我们三个人(他和妹妹姜芃、姜莹)正在逐一录入电脑,分解放前、新中国成立后二十七年、1976年后三个阶段,海王村拍卖公司来找过我们。”

“顺丰同城急送”是端午那天投递到单位传达室的,翌日正好值班,我迫不及待打开,发现是姜先生撰写的《孙犁的佚文》未定稿。我心有不甘,反复提醒姜旗注意,同时跟北大文科毕业的姜莹打招呼,请她也留意留意。可小半年过去了,佚文仍杳如黄鹤。我无数次想亲自登门翻检,但话到嘴边又咽了下去。

中国嘉德2023秋季拍卖会,姜先生五十余件藏品列入《相忆集——八家重要私人珍藏集珍》。姜旗友情提示:“预展人不少,可以去看看。”11月27日中午,我步行至王府井大街1号,看完预展又想起佚文,拿起手机给姜旗打电话,告诉孙犁佚文写于哪年哪月,就翻这个时段的孙犁来信,拜托帮忙再找找,末了还是将说过的内容编成微信发过去——

姜旗先生:中午去嘉德看预展了,好东西不少,可惜囊中羞涩哈。令尊说到孙犁的“佚文”落款时间是“一九八一年三月一日”,《孙犁书札——致姜德明》一九八一年三月十二日又说“那篇题跋,原系寄你存念”。可否闲时翻翻,看能不能找出《题姜德明同志所藏孔德学校国文讲义残卷》原文?

姜旗回复:“试试看吧,祝你工作顺利!”

我耐心地等待着。

12月4日,我刚到办公室就收到姜旗微信:“是这个吗?费老劲了,才找到。”接着发来三张图片,孙犁这篇佚文终于浮出水面。

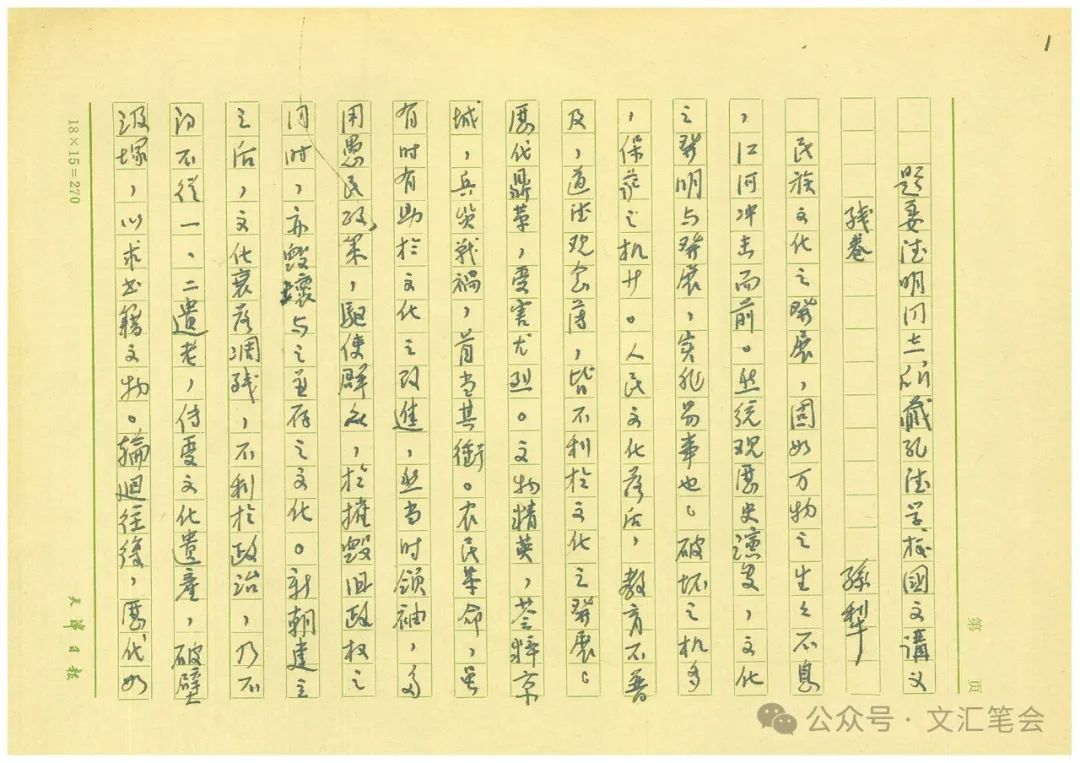

题姜德明同志所藏孔德学校国文讲义残卷

孙 犁

民族文化之发展,固如万物之生生不息,江河冲击而前。然统观历史演变,文化之发明与发展,实非易事也。破坏之机多,保护之机少。人民文化落后,教育不普及,道德观念薄,皆不利于文化之发展。历代鼎革,受害尤烈。文物精英,荟粹京城,兵灾战祸,首当其冲。农民革命,虽有时有助于文化之改进,然当时领袖,多用愚民政策,驱使群众,于摧毁旧政权之同时,亦毁坏与之并存之文化。新朝建立之后,文化衰落凋残,不利于政治,乃不得不从一、二遗老,传受文化遗产,破壁汲塚,以求书籍文物。轮回往复,历代如斯。及至晚清,锁国政策破灭,即敦煌石室埋藏数代之物,国家亦不知爱护保存,遂为外人攫取而去。国人查阅资料,只好屈身到外国借阅。吁,亦可悲矣!

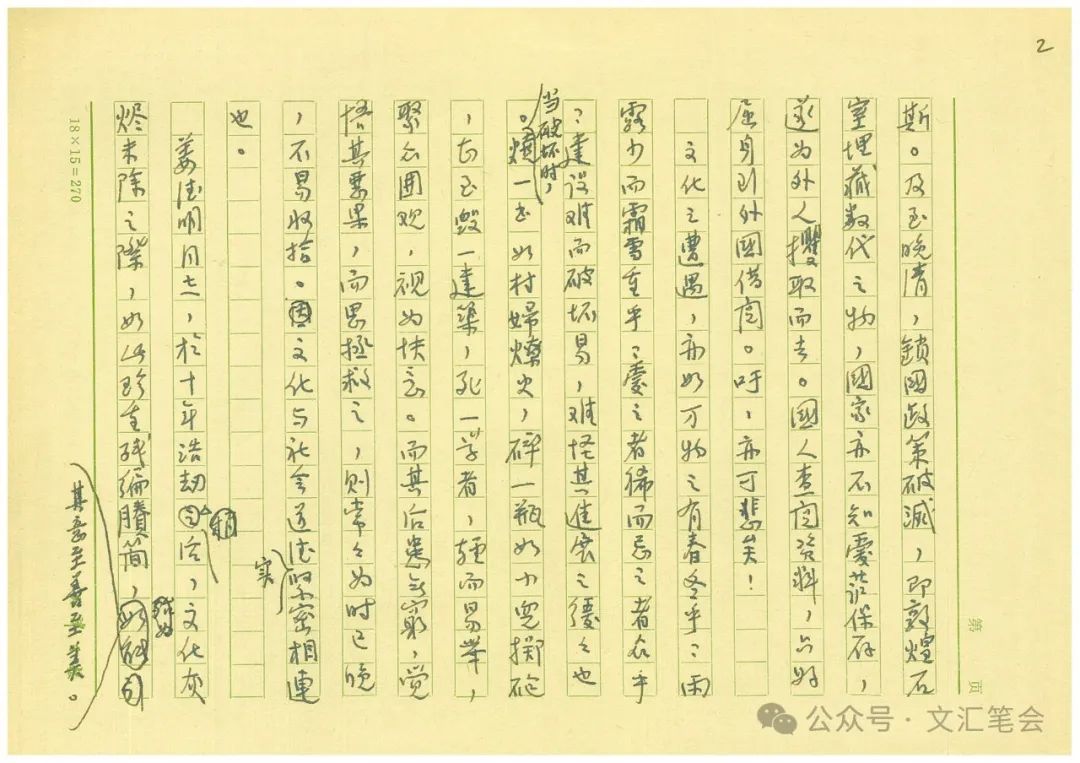

文化之遭遇,亦如万物之有春冬乎?雨露少而霜雪重乎?爱之者稀而忌之者众乎?建设难而破坏易,难怪其进展之缓缓也。当破坏时,烧一书如村妇燎火,碎一瓶如小儿掷炮,甚至毁一建筑,死一学者,轻而易举,聚众围观,视为快意。而其后患无穷,觉悟其恶果,而思拯救之,则常常为时已晚,不易收拾。文化与社会道德实紧密相连也。

姜德明同志,于十年浩劫之后,文化灰烬未除之际,如此珍重残篇剩简,其意至善至美。启发国人,对文化遗物,皆知爱护保存,勿轻弃之,勿残害之,则当前舆论之重任也。

一九八一年三月一日

附记:德明同志以书册命题,初为此文。后见前列诸公文意,乃知主题并非在此,遂另录他文以应,此作遂废。

姜旗说:“没有信封,没有书信,就三页稿纸。”可我明明看到姜先生从信封中拿出来的呀,大概率整理过程中弄散了。

上世纪七十年代末,姜先生从旧书店拣得二十年代北平孔德学校的一本国文讲义,比较完整的是叶圣陶的四篇作品。他突发奇想:“以为就此装成小册,留有若干素页,请师友说上几句话,当是有关叶老的一本纪念册。”于是,姜先生先后请俞平伯、钱锺书、郑逸梅、冰心、钟敬文、臧克家、柯灵、唐弢、吴祖光、端木蕻良、黄裳、周汝昌、杨宪益、辛笛等(孙犁题跋所说“前列诸公”)赐墨,素纸写满了完美收官。

孔德学校(今北京市第二十七中学)成立于1917年,由蔡元培(字孑民)、李石曾、沈尹默、钱玄同等创办,校长蔡元培,中法庚款提供经费支持。校址初设东城区方巾巷华法教育会,后迁入东华门大街宗人府。校名是纪念法国实证主义哲学家奥古斯特·孔德。师生与新文化运动和共产党有着密切关系。

《知堂回想录》(岳麓书社2020年10月,周作人著作,锺叔河编订)之《一五三 坚冰至》回忆与北大图书馆主任李大钊(字守常)交往:“那时的孔德学校,是蔡孑民及北大同人所创办,教法比较新颖,北大同事的子弟多在这里读书,守常的一个儿子和一个女儿,也都在内。那时我担任孔德高中的一年国文,守常的儿子就在我这班里,最初有时候还问他父亲安好,后来末了这几个月,连他儿子也多告假不来,其时已经很近危险了。”这里说到李大钊被捕前的处境已相当不妙了。孔德学校教师大部分来自北大,北大子弟陈香梅、钱三强、吴祖光等就毕业于这所学校,时谓北大文学院附属中学可谓名至实归。

其《一六三 北大感旧录(九)》回忆与马隅卿交往:“我与隅卿相识大约在民国十年左右,但直到十四年我担任了孔德学校中学部的两班功课,我们才时常相见。当时系与玄同、尹默包办国文功课,我任作文、读书,曾经给学生讲过一部《孟子》《颜氏家训》和几卷《东坡尺牍》。隅卿则是总务长的地位,整天坐在他的办公室里,又正在替孔德图书馆买书,周围堆满了旧书头本,常在和书贾交涉谈判。”这就不难理解为什么鲁迅没在这所学校任过课,却到孔德学校图书馆查书、借书。

我自报姓名、单位、职务,电话咨询北京市第二十七中学校务处负责人,他们居然不知道叶圣陶曾在这里教过书。我只好跑首都图书馆借阅商金林撰著《叶圣陶年谱长编》(人民教育出版社2004年10月)求证,找到1922年2月22日两段文字:

同日 离沪北上,应北京大学校长蔡元培和中文系主任马裕藻的聘请,任北大预科讲师,主讲作文课。同车有郑振铎和俄国盲诗人、著名童话作家和世界语学者爱罗先珂。

叶圣陶《题〈 甪直闲吟图〉》:“寓所在大石作,同舍皆苏州人。吴缉熙兄携眷,照料诸人餐事。顾颉刚兄、潘介泉兄皆独居一室。余与伯祥共一室。夜同睡砖炕。……然余留京仅月余而请假南归,所任作文课伯祥慨允为代。南归之故为墨林将分娩,余须伴之到苏州就产医生。四月下旬生至美。”

伯祥即王伯祥,“姑苏五老”之一。

叶圣陶就是这个时候到孔德学校兼课的。

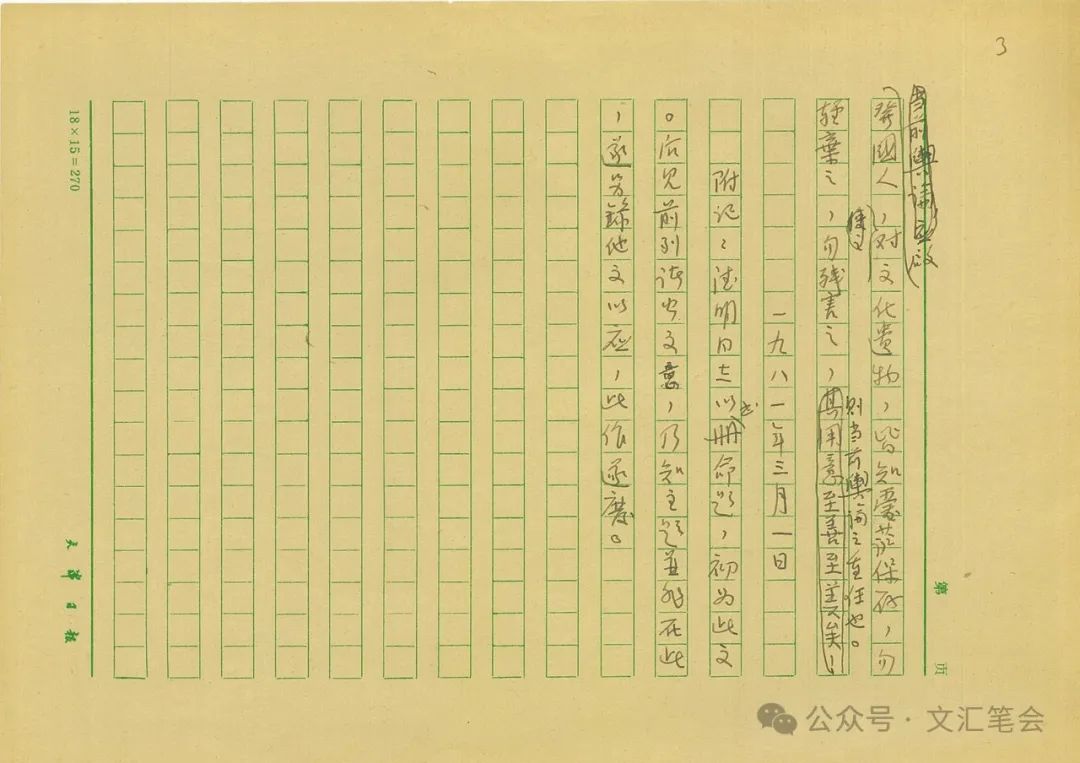

孙犁“另录他文”即:

我第一次读到五四以后的新文学作品,是一本灰色封面,题名《隔膜》的短篇小说集。这是文学研究会的文学丛书之一,一九二二年商务印书馆出版,作者叶绍钧(圣陶)。这一本书,使我知道了中国新的短篇小说的样式。蒙德明同志不弃,以此册见示,仅录近作文字一节应命。

一九八一年三月一日大风寒过后 孙犁

十一天后,孙犁致信姜先生——

德明同志:

三月十一日函敬悉。

那篇题跋,原系寄你存念。不便发表,因又系文言文,恐引起议论。

巴金同志的建议,当然我是非常赞同的。

专此,祝

好

犁 3/12

“不便发表”大概是姜先生收到题跋后回信所说,孙犁推测“因又系文言文,恐引起议论”应该不是主要原因。姜先生时任人民日报社文化部副刊组组长,在自己分管的一亩三分地刊发“表扬”自己的文字,且大名还上标题,难免有瓜田李下之嫌。姜先生谦恭谨慎,从不以稿谋私,于是文稿尘封了三十六年。他晚年清理师友旧信,忽然发现这篇佚文,由此感叹“光靠记忆来回想往事往往是不可靠的”,因为“此事早已忘得精光”。睹物思人,姜先生从“此作遂废”中读出:“作者关怀文化建设之情跃然纸上,虽写小品,亦怀深意,此正孙犁为文的风格也。”

“巴金建议”,即成立中国现代文学馆。

我“打捞”孙犁佚文的这一年半时间里,不知给七十五六的姜旗打过多少电话、发过多少微信,他翻箱倒柜找佚文,为《孙犁全集》增补作出了无可替代的贡献。

谢谢姜旗老兄!

癸卯大雪