书写“女劳模之德”——对读《杜晚香》与《我们夫妇之间》

一、《杜晚香》释读中的“余数”

丁玲晚年的“复出之作”《杜晚香》,在近年来成为学术界不断热议的文本。关于《杜晚香》的理解,目前大概主要沿着三条路径展开:

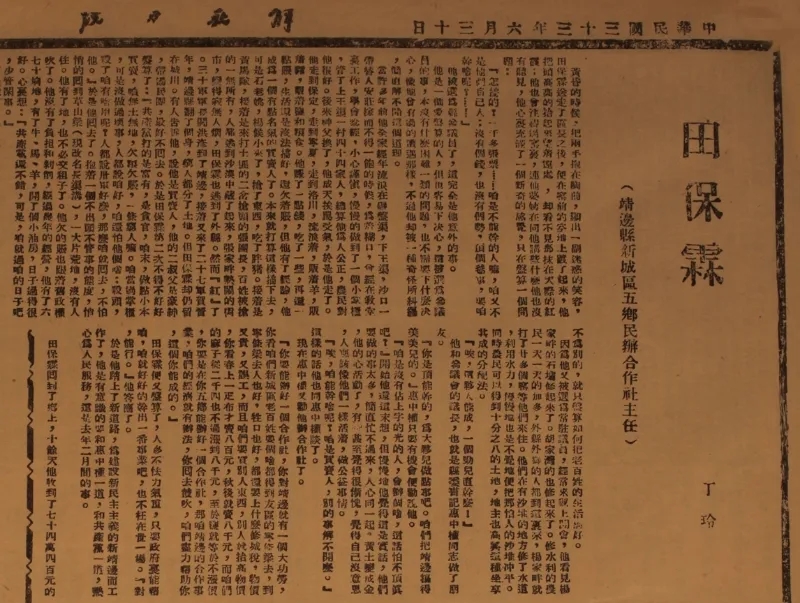

其一,写实说。这一路径将杜晚香形象视为对劳模邓婉荣故事的写实,重点关注小说的题材,讨论丁玲的劳模书写和对于北大荒的回忆、歌颂。这一点以丁玲的自述《关于〈杜晚香》》为基础。丁玲表示,“杜晚香是实有其人,是我们农场一个有名的女标兵”,“我写了杜晚香对北大荒的无限深情,也同时抒发了我对北大荒、对党的事业的热爱”。[1]丁玲在北大荒时曾受王震关照,王震拟请丁玲写作《农垦英雄谱》,调动丁玲去宝泉岭农场。丁玲在宝泉岭认识了东北农垦总局五好标兵邓婉荣,1966年便写作了《垦区标兵邓婉荣》万余字,这是《杜晚香》的初稿。[2]丁玲素有写作时代新人和劳动模范的传统,如20世纪40年代写作的《田保霖》《袁广发》、50年代写作的《杜秀兰》。《杜晚香》也可以被放置在这一延长线上。丁玲表示,“建设四个现代化需要有更多杜晚香这样的人物”,[3]《杜晚香》因此也被视为她塑造“社会主义新人”的成果。关于《杜晚香》的早期评论,基本上都是沿着这一线索展开的。例如,张炯认为,《杜晚香》是“描写一位新中国平凡的劳动妇女的传记式作品,是赞美劳动,赞美社会主义新人的成长,赞美新时代女性崇高而光辉的品质的颂歌,也是赞美人们改造客观世界和主观世界的颂歌”。[4]正因为《杜晚香》具有写实性,所以它最初常被视为“散文”而非小说。

其二,自况说。这一路径重点关注丁玲在杜晚香身上所投射的自我情感。这一点以丁玲1981年4月在厦门大学的讲话《文学创作的准备》为基础。丁玲表示,自己和杜晚香有相同的思想、体会与感情:“杜晚香就是我自己,虽然我不是标兵。我没有、也不能有她那样的成就。但那种体会、那种感情是我的,就是写的我自己,是写杜晚香也是写我自己。”[5]《杜晚香》作为配合丁玲“平反”的作品发表于《人民文学》1979年第7期。如果从“杜晚香就是丁玲”的角度来解读,那么,小说中杜晚香对党的坚定信念、对劳动的热爱、毫不利己的牺牲奉献精神,都可以被视为丁玲对自我心迹的剖白。丁玲也在《关于〈杜晚香〉》中主动提供了一些可以将她本人与杜晚香形象相联系的线索:当她在生产队面临搓麻绳、倒尿盆、打扫粪池等艰苦劳动时,总是以杜晚香的精神激励自己坚持下去。[6]北大荒的战士也说,《杜晚香》“不如叫《丁晚香》”。[7]

从20世纪80年代至21世纪初,大量讨论丁玲创作心态的文章均直接将杜晚香视为丁玲的自况。有人认为这种自况是真诚的。例如,有当时的读者表示,在读过《杜晚香》之后,“我以中国青年公民的身份来彻底给你平反,从心眼里摘掉‘右派’帽子!”[8]但也有人对这种自况表示不解,认为这是丁玲被长期批判之后创作心态未能恢复的体现。[9]之所以会有这些不解,是因为《杜晚香》较之“新时期”的其他文学作品在情感风格和历史态度上颇多差异,由此延伸出阐释《杜晚香》的第三种角度,也即距离说。

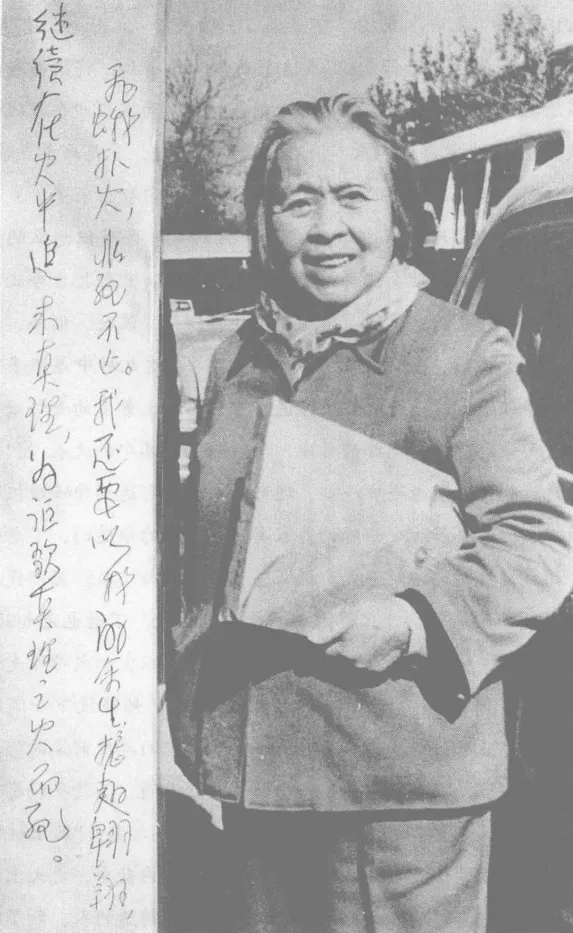

复出后的丁玲,1979年参加全国文代会留影

其三,距离说。这一论述主要从《杜晚香》与70年代末80年代初文学潮流的距离出发,探讨丁玲如何通过《杜晚香》表达对于时代风潮的独立判断。这一点也以一些丁玲本人的论述为基础。她表示,《杜晚香》不写“伤痕”,不控诉苦难,不是《牛棚小品》那样的“时鲜货”。[10]在修改《杜晚香》时,她也在日记中记下:“我发现读者变化很大,而我的文风恐甚不合时宜。”[11]为什么明知不是“时鲜货”和“不合时宜”却还是要写?有两种代表性的意见:第一种意见认为,这是为了政治安全而采取的策略性写法。王蒙提出,“新时期”的丁玲需要与周扬抗衡、与年轻作家竞争,尤其是前者,使得她必须捍卫自己作为“老革命老共产党员的政治声誉”。[12]王蒙的这一判断得到很多学者认可。《杜晚香》的法文译者也将《杜晚香》视为“表示顺从”的“应时之作”,[13]认为这是丁玲面对个人历史结论尚未确定之时不得不小心谨慎之举;第二种意见认为,丁玲通过杜晚香表达了不同于时代的独特理念。贺桂梅认为杜晚香的形象象征着“革命者可以超越革命体制而独立存在”,“她不是革命体制的附属品,而是革命信念的化身”;[14]其后,原帅谈“社会主义革命史的信仰”,[15]王碧燕谈丁玲以杜晚香形象化解青年精神危机尤其是“极端的个人主义”,[16]马春花谈“革命的‘遗托邦’”,[17]均在此延长线上展开。

以上三种解读路径均有道理,而且可以互为补充,但还是留下了一个重要的“余数”,譬如:杜晚香与其丈夫李桂的关系。小说中,李桂是很重要的线索人物,李桂是抗美援朝的志愿军英雄,杜晚香是为了追随丈夫转业而来到北大荒的。但奇怪的是,小说中大量描写了杜晚香对李桂的崇拜,但同时将李桂对杜晚香的感情描写得颇为冷淡。夫妻俩很少交流,而且李桂并不支持妻子参与公共事务,而是更希望她留在家中打理家务。写实说、自况说、距离说均无法解释李桂的存在。丁玲多次谈到杜晚香的原型邓婉荣,但几乎没有提到邓婉荣丈夫的情况,所以李桂很可能不是“写实”的产物;丁玲去北大荒固然是跟随丈夫陈明所作的选择,但陈明与丁玲在北大荒有着互相支撑扶助的动人故事,这与小说中杜晚香和李桂的关系差异很大,所以李桂也不是“自况”的结果;如果从“距离说”来看,我们也很难找到李桂形象与“新时期”初期热门话题之间的关系。

在丁玲研究史上,一些持有女性主义视角的评论者曾注意到杜晚香和李桂的关系。1980年出版的法文版丁玲选集前言中提到,杜晚香多次渴望可以和丈夫成为心心相依、为共同目标而献身的伴侣,但丈夫却与自己无话可说。“他这位战士和英雄对妻子的态度同几千年来中国以及地方的男人完全一样,同她公公当初对待她婆婆的态度完全一样……形形色色的传统与习俗不会自行消失”。[18]另一位法国评论者也表示:“(杜晚香)那位具有共产主义道德情操的女英雄,不也象传统的中国妇女那样受到丈夫的歧视吗?”[19]以上两篇评论收入1985年出版的《丁玲研究在国外》,无论是否受其影响,在80年代末至90年代的中国女性主义评论中,也出现了类似的思路。刘慧英在1989年发表的文章中注意到,杜晚香面对“无爱的痛苦”,不但不反感和怨恨,“还产生了‘尊敬和爱慕’丈夫的感情”。对此,刘慧英将其解释为丁玲女性意识的退化和杜晚香作为“文化不高的劳动妇女”身份的限制。[20]张目1993年发表的文章《丁玲小说中的三个女性》一度引发热议,其中也引用了李桂不理会杜晚香的段落,并表示,杜晚香“受到丈夫的歧视”。[21]

《丁玲研究在国外》,孙瑞珍、王中忱编,湖南人民出版社1985年版

但是,单从女性主义视角来批评李桂,却使小说的阐释又出现了一个“余数”:对于杜晚香而言,“歧视”她的不只是丈夫李桂,更有从大城市来的一群女性知识青年。李桂对于杜晚香的“歧视”,在小说中只是暗写,需要评论者自行解读;这种“歧视”主要偏于精神方面,李桂并没有对杜晚香有打、骂等具体行为,而且叙事者还表示,李桂主观上是想让“在他家乡整整辛勤劳累了十一年的媳妇”能够“安安闲闲过几天舒服日子”。[22]相比之下,小说对于来自大城市的女性知识青年如何“轻视”(小说中直接使用了“轻视”一词)杜晚香的情节,则写得非常明确。

《杜晚香》中写到:“有一年,农场里来了许多大城市的知识青年”,“大都是中学毕业生,懂得许多名词,会说会道,能歌能舞,好不天真活泼”,她们唱着“谁的青春谁不爱惜”的歌,是一群“多变的女孩子”。这群年轻女知青觉得杜晚香“土里土气、一点也不起眼”,并与杜晚香之间发生了两个故事:第一个故事是,女知青们嫌弃杜晚香土气,不愿意听她讲政治课。女知青们“老看着她的打过补丁的蓝布衣服,和那不时兴的发式不顺眼,唉,真是毫无风趣!”当杜晚香讲述农场的感人故事时,有人嫌杜晚香啰嗦并朝她冷笑:“哼!一个半文盲,土包子,家属妇女,跟我们上什么政治课?让你带领劳动,就算客气了,也不拿镜子照照?”此时杜晚香已是“全垦区的标兵”,但大城市来的知青们认为杜晚香只具有劳动方面的引领作用(所以同意“让你带领劳动”),却不具有思想意识方面的引领作用(所以反问“跟我们上什么政治课?”)第二个故事是,杜晚香在结冰的冬天背着女知青涉水过河,甚至用身体为她们捂脚。对于这件事,小说中有人评价为:“说不定还有人利用工农同志忠厚,占了人家便宜,还说人家是傻瓜咧”。

不得不说,这两个故事在《杜晚香》中是有些突兀的。在整体洋溢着积极乐观氛围的《杜晚香》中,很多故事中的辛酸和张力被回避了。比如,杜晚香在后母的“耳光拳头”中的苦难童年、童养媳的身份、在北大荒安顿家庭时必然要经历的艰苦过程,在小说中都未被加以戏剧性的、浓墨重彩的描写。但在这群女知青轻视杜晚香的问题上,丁玲却花费了大量的笔墨。杜晚香背着女知青涉水过河的故事,可以被视为丁玲的“自况”,她多次回忆过|外地来的红卫兵欺负她的故事。但女知青嫌杜晚香土气,这却不可能以“自况”视之,至于女知青讽刺当地的劳动模范杜晚香“跟我们上什么政治课”,这更难称得上是对于那个时代的“写实”。

可以说,《杜晚香》中存在着两条线,明写女知青轻视杜晚香,暗写丈夫李桂轻视杜晚香。与这两条线形成对比的是,丁玲甚至还多次提到其他人都不轻视杜晚香:公公“挑剔不出她什么毛病”,嫂嫂“也说不出她什么”,老家村里人“没有一个人小看她,也没有一个人不服她”,即便一个人刚到人生地不熟的北大荒,那些干部、家属对她也都很热情、尊重。

李桂和女知青对于杜晚香的“轻视”,超出了自况说、写实说、距离说,也不能为20世纪八九十年代的女性主义批评所完全涵盖。在推理小说中,侦探们总是指出:案发现场那些原本不应在场的东西,比如一个纽扣或一条丝巾,不能被当作偶然而轻轻放过。要抵达真相,必须要合理地解释这些原本不应在场之物为何出现。李桂和女知青对于杜晚香的“轻视”,作为已有阐释路径之外的“余数”,就是推理小说中那些原本不应在场的纽扣和丝巾。对于这两处情节的进一步思考,将把我们引向另一种阐释《杜晚香》写作动力的可能性。

二、从《杜晚香》到《我们夫妇之间》

《杜晚香》中出现了轻视杜晚香的两类人:作为干部的丈夫李桂与大城市来的知识青年。如果将两类形象合二为一,则会让人想起20世纪50年代萧也牧小说《我们夫妇之间》中“知识分子出身”的干部李克。萧也牧在该小说中,讲述了“知识分子出身”的李克与其“贫农出身”的妻子张同志在“进城”之后因生活习惯差异所发生的种种摩擦,[23]在当时引发了极大争议。丁玲对此专门撰写了《作为一种倾向来看——给萧也牧同志的——一封信》(以下简称《作为一种倾向来看》),[24]信中批评“这篇小说很虚伪”,对于“工农出身的革命女干部”存在着歪曲和讽刺,呈现出“小市民低级趣味”。这封信发表前后,还有陈涌、李定中(冯雪峰)等人的批判文章,萧也牧的人生道路由此遭遇巨大转折。

对于萧也牧的批判,后来常被视为丁玲的“污点”。丁玲自己也非常清楚这一点。1982年6月,她在天津文艺界座谈会上的讲话中特别提到:

一九七九年《北京文艺》有篇文章不指名的批评我,说我过去也是一条棍子,批评过萧也牧的小说《我们夫妇之间》。它虽然没有点我的名字,但用了个女字旁的“她”,我心里明白,指的是我。

对于这件事,80年代的丁玲的回应是:一方面,承认自己批判的态度不对,“我们希望谁都不垮台,谁都能够往前走”,因此她后来对于文学批评的态度变得比较谨慎。但另一方面,她坚持自己当年的批评意见有道理:“我觉得(《我们夫妇之间》)这个倾向不好,不说不行了,才写了这封公开信的。”[25]

值得注意的是,1979年正是丁玲《杜晚香》最终完稿和发表的关键阶段。由此,我们是否可以猜想,《杜晚香》中埋藏着某些对于《我们夫妇之间》的回应?将《杜晚香》与《我们夫妇之间》并置,读者便能马上发现两个文本之间诸多微妙的对话性:

第一,两部作品中的妻子们,都是首先成为农业劳动模范,然后转去做女工工作。《杜晚香》中杜晚香的劳模身份是很明确的,而《我们夫妇之间》中的妻子张同志的劳模身份却常被忘却。事实上,小说中张同志在1944年当选了“劳动英雄”,曾出席晋察冀边区第二届英模大会,在会上与组织分配为她写传记的李克相识相爱。

第二,《杜晚香》中大城市来的知识青年对于杜晚香的嫌弃,很多都与《我们夫妇之间》中李克和张同志的分歧有关系。女知青看杜晚香“打过补丁的蓝布衣服,和那不时兴的发式”不顺眼,进城之后的李克也看张同志穿“列宁装”的样子不顺眼,更喜欢其他女同志“八角帽往后脑瓜上一盖,额前露出蓬松的散发”的样子,张同志也批评城市中女性的大衣“毛儿朝外翻着穿”以及“头发像个草鸡窝”。女知青说杜晚香是“土包子”,而李克也说张同志是“土豹子”。女知青不愿听杜晚香讲“政治课”,而李克也不喜欢张同志给小娟上“政治课”。杜晚香爱管公家的事,甚至为了将地里捡来的粮食上交公家的事与李桂发生冲突,而李克也因张同志爱管闲事而发生冲突。

第三,两部作品中都出现了劳模妻子发表公共演讲的情节,而且颇多可对话之处。《杜晚香》的结尾处花费了大量笔墨描写杜晚香的演讲。杜晚香经过长期的工作、实践、调查,“学习着整理成材料,提出问题”,并坚持到夜校学文化。后来,她不愿像过去那样念别人写的讲稿,因为她觉得“那些漂亮话不是她自己讲的。而是她在讲别人的话,她好像在骗人”。她决定“用自己的语言”讲“自己的真心话”。小说对于杜晚香的这次演讲,前面都是虚写,以富有感情的文字转述杜晚香的演讲内容和在听众心中引起的波澜。但小说以直接引语的方式写到了杜晚香演讲的最后一段:

杜晚香最后说道:“我是一个普通人,做着人人都做的平凡的事。我能懂得一点道理,我能有今天,都是因为你们,辛勤劳动的同志们和有理想的人们启发我,鼓励我。我们全体又都受到党的教育和党的培养。我只希望永远在党的领导下,实事求是,老老实实按党的要求,为共产主义事业奋斗终身。”

有意思的是,萧也牧在《我们夫妇之间》中—同样以直接引语的方式写到了张同志在英模大会上的讲话的最后一段:

在一九四四年,她当选了“劳动英雄”。出席晋察冀边区第二届英模大会,我记得当她在大会上作完了典型报告的末了,她举着胳膊宣誓似地说:“……在旧社会里我是个老几?我只值五斗三升高梁米!这会儿大伙儿说我是英雄!叫我来开会,让我上台说话……唉!没有共产党那[哪]会有我呵!我愿意为着全世界被压迫的人们彻底的解放,流尽我最后一滴血!”——那时候我在大会上担任收集和整理材料的工作。组织上分配我给她写传记,我们整整谈了三个晚上。也就在这个时候,我爱上了她。

可以说,杜晚香和张同志这两段结束语所要表达的实际意思是基本一致的:“我”是普通人,感谢同志,感谢党,愿意终身奋斗。但两段话的风格和效果截然不同。

在《我们夫妇之间》中,张同志作为劳动英雄演讲,不仅她的语言被写得较粗(如“我是个老几?”),而且对于“她举着胳膊宣誓似地说”的肢体动作的描写,也透露出李克眼中的不合时宜。《我们夫妇之间》并未写到张同志演讲的效果,却在张同志演讲结束之后,马上接一句“那时候我在大会上担任收集和整理材料的工作。组织上分配我给她写传记”,这又微妙地点出了李克眼中自己与张同志的差别:张同志不通文墨,没有文采,需要自己的帮助才能加以升华。“写传记”是让普通人进入历史的行为,而在《我们夫妇之间》中,这个行为需要李克帮助才能完成。

1951年的电影《我们夫妇之间》干脆将张同志的演讲放到了电影开头。张同志开口便说:“俺是个妇道,不会讲话,请大家伙儿别笑话俺。”此处登场的张同志,既是自豪的劳动英雄,也因缺乏文化知识而露怯。英模大会结束后,李克去张同志家,对张同志的母亲说自己是“写文章的”,两人的身份差异便奠定基调,张同志也由此被电影放置在“缺乏文化/文明/教养”的位置上。至于后面表现的她在工作方法上不知变通,其实都沿着“缺乏文化/文明/教养”的线索展开。

《我们夫妇之间》电影剧照

《杜晚香》对于演讲的描写则不同。小说写道:杜晚香讲话“朴素”但“亲切细致”“令人景仰信服”,虽然没有引经据典,却对“经典著作中的某些名言哲理”能够融会贯通,她的人格也“平易近人,心怀坦白,朴实坚强,毫不虚夸”。由此,广大职工都被杜晚香的发言征服了:“他们完完全全肯定了杜晚香,她不愧是我们的排头兵,我们一定要向她学习,和她共同前进。”

《杜晚香》没有结束于杜晚香获得劳模身份,而是结束在她用平实真诚的演讲最终征服了大家。“广大职工”对于杜晚香的信服,不仅在于杜晚香的劳动,更在于杜晚香的语言表达——也即涉及“文化”的层面。丁玲没有把杜晚香写成一个没有文化、只知埋头苦干的粗人,而是要说,劳动者基于真实经验与观察的朴素讲话反而最打动人心,反而是一种更有力量的文学。更微妙的是,叙事者评价杜晚香的这段发言“毫不虚夸”,这恰恰与丁玲在《作为一种倾向来看》中认为《我们夫妇之间》最大的问题是“虚伪”形成鲜明对照。

从以上三点可见,说《杜晚香》与《我们夫妇之间》存在着可以对话之处,确实不是虚言。

三、“乱石压不住的红杏”与“妈妈”

也许,可以大胆地说,《杜晚香》是丁玲从《我们夫妇之间》中“张同志”的视角出发展开反写的作品。这种反写,在女性主义文学史中是常见的实践,比如简·里斯的小说《藻海无边》就是反写《简·爱》,从“阁楼上的疯女人”伯莎的角度展开叙述。但《杜晚香》的主要目的,并非为了批评乃至于解构李克的“虚伪”,而是重在从正面立论,讲述一个工农出身的女劳模在受到外部帮助较少、乃至于被丈夫和知识青年轻视的情况下默默独立成长的故事,这便最终落脚到如何理解“劳模之德”的问题。

首先,在如何理解“张同志”身份的问题上,萧也牧和丁玲、陈涌、冯雪峰等批评者有一个微妙但很重要的差异:张同志的身份,重点到底是“工农出身”还是“工农干部”?丁玲、陈涌、冯雪峰都将张同志描述为“工农出身的干部”或是“工人干部”。丁玲在《作为一种倾向来看》中反复提到:张同志是一个“工农出身的女干部”,而萧也牧所描写的形象更接近于个别的“无修养的工农分子”——她在这里强调的是:同为“工农”,其中有进步与落后之别。相比之下,《我们夫妇之间》却把张同志的干部身份写得十分隐蔽。比如小说第一句:“我是一个知识分子出身的干部;我的妻却是贫农出身,她十五岁上就参加革命,在一个军火工厂里整整做了六年工。”妻子的“干部”身份在此被巧妙隐去,但事实上,夫妻二人都在“机关”里工作,显然都具有干部身份。小说第一节的标题“真是知识分子和工农结合的典型!”非常著名,起到了点出中心思想的作用,但细读这个标题会发现:通过将夫妇二人的身份概括为“知识分子”和“工农”,小说实际上沿用了一套标准的启蒙话语:知识分子李克是启蒙者,而“工农”张同志则成为需要被启蒙、被改造的“国民性”的化身。正是在这种“启蒙者”与“被启蒙者”的隐形结构中,张同志的识字和语言、礼貌与仪表等问题才会被反复强调。

“工农出身”的张同志之所以能成为“干部”,是因为她是一位曾出席“晋察冀边区第二届英模大会”的“劳动英雄”。她不是普通农民,而是“劳动”这一德性最完满的化身,因此才成为带头者——“干部”。萧也牧与其批评者、尤其是丁玲的差异,正在于如何理解“劳模之德”,尤其是“女劳模之德”。

丁玲心中的“劳模之德”,首先是“爱学习”。丁玲早在1944年便开始写作关于三边合作社英雄田保霖的报告文学《田保霖》。路杨指出,《田保霖》是一部“英雄或模范的‘养成记’”,“不断学习”构成了田保霖得以成长的重要机制。[26]田保霖从对于政治的“不理解”逐步成长,学习参议会的政治主张和办合作社,学习开展妇纺运动,还向边区特等劳动英雄张清益学习办义仓,最后还要到延安来继续学习。这种“不断学习”的过程,在《田保霖》之后丁玲所写作的关于陕甘宁边区特等劳动英雄袁广发的报告文学《袁广发》中同样存在。袁广发在战争中受伤后转入边区的工业生产,一开始给几十个人做饭,然后和边区难民纺织厂厂长吴生秀一起在艰苦条件下办纺织厂,又向边区甲等英雄朱次复学习纺织技术和修理机器,还学习党的工业政策和管理技术,最终成长为工业行业的劳动英雄。无论是田保霖,还是袁广发,他们的成长与组织对他们的有意培养、与他们向其他模范人物学习的经历是分不开的。

丁玲:《田保霖》,《解放日报》1944年6月30日

在写于1951年的《作为一种倾向来看》中,丁玲以李凤莲的经历为例,认为《我们夫妇之间》所描写的“工农出身的革命女干部”并不真实。这里,她也非常重视李凤莲的“不断学习”:李凤莲当了工作模范、劳动英雄之后,从山沟进了大城市,在工厂里做军代表,但她并不反感城市生活,也没有感到不适应,“她学习了党的城市政策,她的责任感促使她如饥似渴地去学习许多新鲜而复杂的事物。因此,她在同志之间,是彬彬有礼,诚恳谦虚。”这种叙述方式,和《田宝霖》《袁广发》是一致的。在此时的丁玲看来,劳动模范有着“不断学习”的上进心,这使得他们就算进入新环境,也能适应得很好,而不是像《我们夫妇之间》的张同志那样因对城市生活无所适从而被大加批判。

同样是以劳动模范为表现对象,写于70年代末的《杜晚香》中也有一些“不断学习”的情节,却又突破了“不断学习”的结构。小说中,前半部分出现了一些可以被视为杜晚香的“老师”的人物(比如土改复查工作队里的女同志),小说也谈到杜晚香“学着那些工作队的人们,宣传党和政府的各项政策”。但是,当杜晚香以“家属”身份去了北大荒之后,并没有获得像田保霖、袁广发那样的学习机会。《袁广发》中的袁广发在受伤转业后要求做些工作,不能“坐着吃”,于是,他获得了“军事委员会的同志”的准许和帮助,上了纺织学校;而《杜晚香》中的杜晚香刚到北大荒时找到队长,希望被安排工作,说“我实在闲得难受”。但队长却对杜晚香说:“要把你编在班组里,还真不知道往哪里编才合适咧……”——他没有为杜晚香提供学习机会。此外,丈夫李桂虽然曾在四川“学文化,学政治,学军事”,却也没有要教杜晚香的意思。来到北大荒的杜晚香想要学习,却难以找到“好老师”,这是一个非常奇怪的细节。丁玲也许暗示,这是因为杜晚香是一个“家属”,是一名被认为只要做家务即可的女性。而她在北大荒讲邓婉荣故事时所面对的听众,也是“家属”。

贺桂梅曾提出,“孤独地生长”是杜晚香的重要特征。[27]这种“孤独”,不像莎菲、陆萍那样来自于个人主义气质,而是因为作为“家属”的杜晚香是一个“非社会性成人”。[28]这种作为“非社会性成人”的、孤独的“干部家属”形象,也曾在丁玲此前的创作中出现过,比如《韦护》中的丽嘉。无论文化水平如何、夫妻感情如何,在丈夫忙于工作的日子里,家属们总是“孤独”。相比之下,杜晚香没有把自己封闭在“孤独”的家庭空间里,虽然无法拥有合适的学习机会,但她默默地靠自己进步。杜晚香的进步非常安静,这个选择也不同于《我们夫妇之间》中反复与丈夫发生争吵的张同志。

在这里,读者需要注意到《杜晚香》中反复出现的两个比喻。

首先是“乱石压不住的红杏”,这是《杜晚香》中贯穿全篇的比喻。小说第一段便描写了一枝红杏如何在初春从乱石中挣扎生长的过程:“呵!这就是春天,压不住,冻不垮,干不死的春天。”进而,第一节的结尾处明确写道:“晚香就是这样,像一枝红杏”,“不管风残雨暴,黄沙遍野”,她总是能够怒放。当面对婆家的新环境,杜晚香并不害怕:“她能劳动,她能吃苦,她就能不管闯到什么陌生的环境里都能对付。她是一棵在风霜里面生长的小树,她是一枝早春的红杏。”小说最后一节,在虚写杜晚香的演讲时,“红杏”的比喻再次出现:

他们回想到自己、回想到被狂风暴雨侵袭鞭打过的祖祖辈辈,回想到祖辈们的坚强的生的意志和斗争的毅力。尽管旧中国的头上曾经压着三座大山,但劳动人民显示了力量,杜晚香就是从无限的干旱的高塬上挤出来,冒出来的一株小草,是在风沙里傲然生长出来的一枝红杏。

这一段非常明确地将“红杏”的韧性品质、奋斗精神与劳动人民的德性联系在一起。所谓杜晚香如一枝红杏,指的是她以劳动人民的韧性品质和奋斗精神,可以处理和化解所遇到的一切新难题。

《杜晚香》中的另一个重要隐喻,则是“妈妈”。这同样是小说中的一个高频词汇。杜晚香的亲生母亲早逝,后母对她只有“嫌厌的眼光、厉声的呵叱声和突然降临的耳光拳头”,她渴望母爱:“妈妈的眼睛多柔和,妈妈的手多温暖,妈妈的话语多亲切,睡在妈妈的怀里是多么的香甜呵!”杜晚香期盼:“妈妈总有一天会回来的。”这个重新出现的“妈妈”,不是她的小家庭,更不是婆家,而是党和集体。小说第三节题为“‘妈妈’回来了”,土改复查工作队里的女同志来了,和村里妇女们一起劳动,教她们识字,与杜晚香同睡一张炕,“夜夜同她谈半宵”,又帮助杜晚香上了“训练班”,让她感到自己不再是孤儿,而是好像“又回到了妈妈怀里似的”。后来杜晚香加入了共产党,小说写道:“她有了真正的妈妈。”此后,杜晚香不仅找到了“妈妈”,还成为了别人的“妈妈”,她关心爱护女知青们,“无微不至地,信心百倍,始终如一,兴致勃勃地照顾她们,引导她们”,“像一个妈妈”。她并不以女知青的轻视为意,反而以自己的宽厚、温暖感化了年轻的女孩子们。

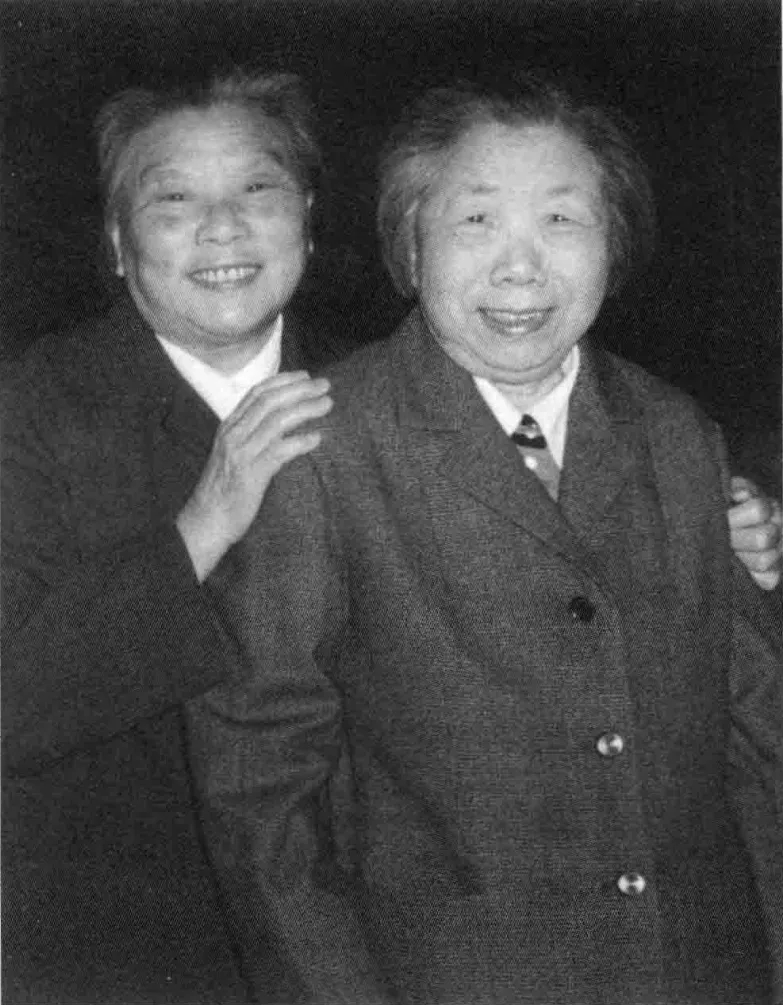

《杜晚香》对于“妈妈”的强调,与20世纪70年代末80年代初国家的妇女工作政策之间存在着一定的对话关系。在《杜晚香》定稿前后,1978年9月,中国妇女第四次全国代表大会在北京召开,[29]这次会议是在中国妇女第三次全国代表大会二十多年之后所召开的。大会的工作报告《新时期中国妇女运动的崇高任务》明确提出了妇女解放运动的新方向:“四个现代化需要妇女,妇女需要四个现代化。实现四个现代化,是建成社会主义强国、通向共产主义的必由之路,是实现妇女彻底解放的金光大道。”由此,报告还提出“参加社会生产劳动,是妇女解放的一个基本条件”。[30]事实上,1978年12月,丁玲在《杜晚香》接近完稿之际,考虑过将其投稿给全国妇联主办的刊物《中国妇女》,因为这个刊物由邓颖超和康克清主持,对她比较友好。[31]这段时间内,丁玲为了历史问题的解决,四处了解政策、打听消息。可以想见,她既然想要将《杜晚香》投稿给《中国妇女》,就必然对此时妇联相关政策方向有所了解。她后来反复表示:“实现四个现代化”需要像杜晚香这样具有“社会主义道德品质”的人,“人民更需要杜晚香的这种精神”。[32]这是对于“四个现代化需要妇女,妇女需要四个现代化”口号的呼应。

1978年9月,邓颖超当选全国妇联名誉主席时和康克清在一起

值得注意的是,丁玲在以邓婉荣为原型的同时,对其事迹做了一些取舍。在《关于〈杜晚香〉》中,丁玲在见到邓婉荣时,对方就已经是生产队女标兵了。该文所提到的邓婉荣的主要故事有:殷勤贤惠地对待公婆、给家属区办黑板报、自力更生办托儿所、为家属修炕、为妈妈病了的孩子们洗衣服。这些事迹,围绕着后勤服务、照顾家庭等方面,基本上是家务劳动的自然延长与扩大。而在《杜晚香》中,杜晚香的工作范围则广泛得多,除了打扫公共厕所、帮家属们缝缝补补之外,还有种庄稼、晒麦子、宣传党和政府的政策、“上山伐木,野外刈草,取石开渠”、维持农场秩序、引导知识青年等等。杜晚香的爱心,在多方面均可以发挥作用,也就是将女性的工作范围不仅局限在家庭之内,还延伸到家庭之外的公共领域中。

可以说,作为“家属”的杜晚香虽然没有像田宝霖、袁广发那样获得有组织的、统一安排的学习机会,无法接触到别的劳动模范和行业榜样,但她找到了另外的学习对象:当一枝“乱石压不住的红杏”,是向自然、向大地学习;寻找“妈妈”并成为别人的“妈妈”,是向女性传统学习。在这个意义上,杜晚香的形象大大改写了《我们夫妇之间》中那个无法适应新环境的张同志。张同志在《我们夫妇之间》中被称为“土豹子”,杜晚香也一度被大城市来的女知青称为“土包子”。费孝通在《乡土中国》中指出,在从乡土社会进入现代社会的过程中,乡土“熟悉社会”中所生成的生活方式与经验智慧被认为难以用来应付陌生人所组成的现代社会。于是,“土气”成了骂人的词汇。[33]《我们夫妇之间》中,劳动模范张同志所拥有的劳动经验,被认为只能适合于农村环境和农业生产,无法用以理解城市、工厂生活,所以才被称为“土豹子”。相比之下,丁玲则在《杜晚香》中提出了一种新的“女劳模之德”,并以此超越了农村“土豹子”/“土包子”的形象。

但杜晚香精神力量的来源,不仅有大地和自然。《杜晚香》对于“女劳模之德”的呈现,包含着两个方面。第一,在内涵上,这种“女劳模之德”中包含着如“乱石压不住的红杏”一般的韧性奋斗,如“妈妈”一般的博爱宽厚,挑战了以往对于“土气”的偏见,大大扩充了乡土智慧的应用范围和精神能量;第二,这种“女劳模之德”是杜晚香的自然本性,但这种德性要得到公共维度的认可,在小说中需要经历两个阶段:[34]在第一阶段中,通过获得“劳模”这一崇高政治身份,杜晚香成为了被大家学习的对象;但只有这一点还不够,在这个阶段中,李桂和城市知青并不理解杜晚香。《我们夫妇之间》中的张同志也处在第一阶段,同样未能得到李克的认可。这便需要第二阶段——“文化领导权”的建立。在葛兰西看来,国家和政党要想取得根本性的胜利,不仅要取得政治领导权,还要取得“市民社会”的“文化领导权”。他将在“市民社会”中建立“文化领导权”的希望,寄托在渗透于各个社会阶层的“有机知识分子”身上。[35]《我们夫妇之间》中李克将张同志称为“土豹子”,《杜晚香》中城市知青将杜晚香称为“土包子”,这种基于服装、发式、行为举止的轻视,正显示出他们对于文化领导权的掌握。然而,《杜晚香》结尾处,杜晚香的演讲对于“广大职工”的征服,则标志着工农群众中生长出了自己的“有机知识分子”:这类“有机知识分子”通过以“文化”让其他人群信服,从而实现了无产阶级对于“文化领导权”的争夺。[36]而这一点,恰好和丁玲所说的“杜晚香就是我自己”构成了一种双向关系:杜晚香是从工农群众中所生长出的有机知识分子,丁玲则是以知识分子身份“有机”地进入工农群众中。如果说,作为“五四之女”的丁玲,因其鲜明的个人主义和知识分子气质,在20世纪反复面临着“有机知识分子的难题”,[37]那么,在《杜晚香》中,她不仅以“自况”的方式声明了自己的“有机知识分子化”,更让劳动模范杜晚香也成为了“有机知识分子”的代表。

注释:

[1][6] 丁玲:《关于〈杜晚香〉》,《丁玲全集》第9卷,张炯主编,石家庄:河北人民出版社,2001年,第262、267-268页,第265-266页。

[2][8] 李向东、王增如:《丁玲传》,北京:中国大百科全书出版社,2015年,第568-570页,第632页。

[3] 张凤珠:《我感到评论界对她不够公正》,《左右说丁玲》,汪洪编,北京:中国工人出版社,2001年,第257页。

[4] 张炯:《从莎菲到杜晚香——论丁玲同志的创作》,《新文学论丛》1981年第4期。

[5] 丁玲:《文学创作的准备》,《丁玲全集》第8卷,第182页。

[7] 张靖宇:《缅怀与祝贺》,《丁玲研究》,长沙:湖南师范大学出版社,1992年,第150页。

[9] 张永泉:《走不出的怪圈——丁玲晚年创作心态探析》,《华北水利水电学院学报》1999年第1期。

[10] 丁玲给人看《杜晚香》时,被认为不是“时鲜货”;而丁玲拿出《牛棚小品》时也对编辑说“给你们,时鲜货”。参见丁玲:《〈“牛棚”小品〉刊出的故事》,《丁玲全集》第9卷,第297页;王蒙:《我心目中的丁玲》,《读书》1997年第2期。

[11] 丁玲1975年10月31日的日记。丁玲:《日记·嶂头村生活》,《丁玲全集》第11卷,第454页。

[12] 王蒙:《我心目中的丁玲》,《读书》1997年第2期。

[13] 加斯东·德沃:《丁玲的〈大姐〉》,汪宗虎、陈积盛译,《丁玲研究在国外》,孙瑞珍、王中忱编,长沙:湖南人民出版社,1985年,第333页。

[14][27] 贺桂梅:《丁玲的逻辑》,《读书》2015年第5期。

[15] 原帅:《社会主义革命史的信仰与实践——以丁玲的〈杜晚香〉为中心》,《当代文坛》2021年第4期。

[16] 王碧燕:《〈杜晚香〉与晚年丁玲的时代意识》,《文学评论》2023年第4期。

[17] 马春花:《“遗托邦”状况:迟到的〈杜晚香〉》,《文艺研究》2024年第7期。

[18] 尚塔尔·格雷西埃阿苏:《〈大姐〉(法文版丁玲选集)前言》,陈积盛译,《丁玲研究在国外》,第98页。

[19] 居伊·勒克莱克:《巴金的〈复仇〉,丁玲的〈大姐〉》,《丁玲研究在国外》,第336页。

[20] 刘慧英:《社会解放程式:对女性“自我”确立的回避——重读〈白毛女〉及此类型的作品》,《中国现代文学研究丛刊》1989年第3期。

[21] 张目:《丁玲小说中的三个女性》,《文艺争鸣》1993年第5期。

[22] 本文引用的《杜晚香》,均出自《丁玲全集》第4卷,第289-314页。

[23] 本文中引用的萧也牧《我们夫妇之间》,均出自《人民文学》第1卷第3期,1950年1月。

[24] 本文中引用的丁玲《作为一种倾向来看——给萧也牧同志的一封信》,均出自《丁玲全集》第7卷,第255-263页。

[25] 丁玲:《谈写作》,《丁玲全集》第8卷,第266-268页。

[26] 路杨:《“新写作作风”:报告文学的再生产机制——以丁玲〈田保霖〉为中心》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2019年第1期。

[28] 家庭妇女是一种“非社会性成人”的观点,来自于凯琳·萨克斯《重新解读恩格斯——妇女、生产组织和私有制》,《社会性别研究选译》,王政、杜芳琴主编,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年,第1-20页。

[29] 关于这一背景,本文受到重庆大学人文社会科学高等研究院张华老师的宝贵启发,在此表示感谢。

[30] 《新时期中国妇女运动的崇高任务——在中国妇女第四次全国代表大会上的工作报告》,中华全国妇女联合会网站,https://www.women.org.cn/art/2016/3/18/ art_47_13023.html.

[31] 参见丁玲家信,《丁玲全集》第11卷,第272-273、278页。

[32] 丁玲:《〈“牛棚”小品〉刊出的故事——在“〈十月〉文学奖”授奖大会上的讲话》,《丁玲全集》第9卷,第296-299页。

[33] 费孝通:《乡土中国》,上海:上海人民出版社,2007年,第11页。

[34] 关于“女劳模之德”需要从自然向政治过渡这一点,曾在“人民文学的历史经验与当代建构暨第十七次丁玲学术研讨会”上受到上海师范大学董丽敏老师的启发,在此表示感谢。

[35]参见葛兰西《狱中札记》,曹雷雨、姜丽、张跣译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第7-8页。

[36]或许,正因杜晚香的演讲情节中所隐含的“文化领导权”问题与“新时期”初期文化语境的张力关系,才会有许多人建议丁玲修改这一情节。

[37]参见贺桂梅《时间的叠印:作为思想者的现代作家》,北京:生活·读书·新知三联书店,2021年,第281-290页。