到真正的生活中去

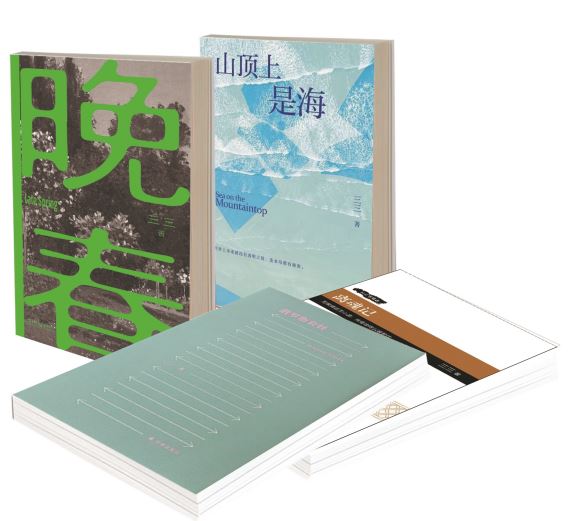

三三,1991年生,著有短篇小说集《晚春》《山顶上是海》《俄罗斯套娃》《离魂记》等。曾获“《钟山》之星”文学奖年度青年作家奖、《中篇小说选刊》全国优秀中篇小说双年奖、郁达夫小说奖短篇小说奖、青花郎·人民文学奖新人奖等,入选“王蒙青年作家支持计划·年度特选作家”

语言需要摆脱“枷锁”,才可能拥有生命力

崔 君:三三好,我还记得第一次读你小说的情景,是一篇叫《百合学家》的短篇,这应该是较早的一篇作品,我很喜欢它。借由这个开端,看到你小说的推送,都会点进去细细地读,即使推送没有结尾。在看到全篇之前,忍不住想,接下来三三会怎么处理。小说真正的结尾到来,在幽微紧要处,总有一根等在那里的刺,你敏锐宽容地把它挑了出来。一个好作家好像具有让人信任的魔力,读起来能时刻感到作家的安慰:放心读下去,不会叫你失望的。在你的阅读中,是否也会有类似的感觉?能否聊一下近几年对你深有影响的书或作家?

三 三:谢谢崔君!《百合学家》发表在2016年第3期的《作品》上,那时在律所工作,还记得傍晚接到郑小琼老师电话时的情景,想来已过了近十年。在过去的写作中,我受到不少书的影响,比如门罗、契诃夫的作品,还有99读书人出品的两套短经典,我基本都读了。但这几年的读书习惯变了,好像更多遵循自己的兴趣去散点阅读,不再那么容易受到影响。

另有一个变化的点就是,我更多地去阅读两类书,一是最新出版的书,二是同代写作者的作品。比如,在你的小说集《有山有谷》里,我最早读过《椿树上的人》,当时给我的印象是绮丽、调皮又轻盈的,一场毛茸茸的梦。大概过了几年又读到集子中的同名中篇小说《有山有谷》,感觉有了很大变化,那些在生活中让我们唏嘘的人、痛哭过的时刻,渐渐从小说里生长出来,读来非常感动。这种成长中的陪伴式阅读(既作为读者,也作为朋友),给了我很大勇气。

崔 君:在《开罗紫玫瑰》中,女主人公李曼打算学一门外语,法语或者俄语,“她对各种语言隐藏的不同陈述逻辑感兴趣”。小说中有一个例子:法语中的数字80是用4×20来表达的,法国人在超市里,会自然地将一包饼干与四根拐棍糖划等式。这很有意思,想听你谈谈学习语言的经历与所感。

在另一重字词的向度上,我觉得语言对你小说氛围的呈现也功不可没。考究有韵味,精准锋利,充满暗示地呈现境遇与情感的本质。我有一个感觉:一个写东西的人,写到一定的字数,手到擒来的语词似乎已经用完一遍了。你是会警惕语言的惯性,有意阻止重复使用,还是认为常用而简洁的语言也可以连缀起好的表达?关于语言、陌生化、简单与繁复,是否可以分享一些你现在的想法?

三 三:我一度很喜欢特德·姜的小说《你一生的故事》,其中写到,女主角在学会“七肢桶语言”后,对时间有了进一步的领悟,从而可以推断未来发生的事情。在由小说改编的电影《降临》中,“七肢桶语言”有了直观的图像表现:不闭合的圆环,似水墨所绘的杯底水纹,环上有多处突触。这种文字造型,更好呈现了它指向时间的隐秘线索。在我读到这篇小说前,我已感到语言与认知之间的关联,但不能准确地表达。

《开罗紫玫瑰》中的例子是表意层面的,其实在发音层面,也会有联动的反应与想象。在粤语口语中,有些含义是纯粹靠发音来表达的,比如“嘅”“唻”等,我在APP上学过一阵,但没有坚持太久。法语和俄语,我也试图学习过,前者从初中开始,多少有点童子功,后者则是好玩,连入门水平也没达到。学语言离不开记忆,其中其实包含了一个分类的过程。在潜意识里,我们会为这些符号及其象征义重新搭建一个系统,这当中有很强的创造成分,让我非常痴迷。

你说的关于“语言用尽”的感觉,我也有同感。语言需要摆脱“枷锁”,那就是人们对它的最大公约数式的理解。除此以外,也要摆脱个体的使用惯性。如此,语言才可能拥有生命力,我也会因此去探索语言新的使用形式。然而,不能矫枉过正。刻意使用陌生化的语言,同样是不合适的。所以我想,重要的是要和“语言”保持适当的距离,使用它时才会更谨慎。

对“时间”的领会是创作的核心奥义

崔 君:《晚春》的目录采用地图的形式,标注了巴黎、以弗所、开罗、北京、上海、杭州、南京几个城市。《俄罗斯套娃》里,收录了十二则分别发生在十二个月的故事。这让我想到阅读这些小说时的感受,你善于营建人物的活动空间,对时间带来的变化也特别敏感。捕捉时刻、顿悟及命运感,将想象与现实啮合的部分展现得玲珑而又机巧。你怎么看待写作的时空?自身经验、空间转换、年纪增长对你的写作有没有不一样的触发?

三 三:一位朋友最近在重读巴尔扎克,说起一个问题。在巴尔扎克的小说中,空间是非常牢靠的,他会花大量笔墨去描绘一个房间及其内部的摆设,而今天的小说作者,似乎并不具备那样的耐心。我不太同意这样的说法。巴尔扎克晚年时,塔尔博特才发明底片的使用,照片变得可以复制。我们可以想象,在巴尔扎克漫长的生活之中,摄影还是一门并不完备的艺术,更不用提电影。在那样的时代,一个小说家极为细致地描绘一个房间,是可以满足他的创作欲和公众的想象空间的。但在今天,时间的节奏已发生了很大变化,即使看电视剧,人们也常常使用1.5倍速,怎么可能花大量时间去想象一间平常的房间呢?于是,在小说中,房间里所有的细节都具有意义(无论指向一种线索还是一种感受),很少有人再去做纯粹的铺陈和搭建。

所以我至今认为,对“时间”的领会是创作的核心奥义,它是世界观的一种地基。我忘了曾在哪里说过,从门罗的小说里,我初次察觉到“时间”的安置对小说结构和技巧有很大影响,门罗的小说曾为我打开了一个全新的世界。不过,如今“时间”已经甩开门罗的小说往前了,或许将由我们这一代写作者来继续追逐。

崔 君:再问一个有关时间的问题。你的写作时间也不算短了,有没有一些文学观念,在你刚开始写作时是比较坚定的,现在反而更新了?近作《长河》《小楼昨夜又东风》中,静水流深的气氛让人着迷。《长河》中对原型事件的处理,从中能读出对现实更深刻的观照和探讨;在叙述上也读到了多重的形式及手法,比如《即兴戏剧》。

三 三:你提到了《长河》,那就从这篇小说讲起吧。《长河》有一个题记,取自艮卦中的一句:“艮其背,不获其身。”这句卦辞的直译是,止于背部,就看不见自己的身体。它讲的是停止与流动,与《金刚经》中的“应无所住而生其心”相应——不要停留在任何一种相里,停驻即幻觉。然而,如何将这种认知化到体验中去进一步理解?我有一个很有意思的经历。有一年清明,我们去给早逝的舅舅扫墓。舅舅的墓在临港,开车过去大约一个半小时。我难得起得很早,加上一种混合着感伤与震撼的情感,我仿佛在混沌之中走到了意识深处。当我集中注意力时,我与在高速公路上奔驰的汽车融为一体。就在这一刻,问题来了,我究竟停留在哪里?是汽车的车顶、前方、底部,还是某一个具体的轮子?我似乎无法弥合这种视角与感觉的分裂。让我惊讶的是,当我不再是汽车,而回到一个人类的身体之中时,同样的问题出现了:“我”的意识究竟停留在哪里?是我的呼吸、头发、眼睛、指甲还是脚踝?实际上,它是同时停留在每一处,却又并未真正停留在那里的。这种体验很难述诸语言,它是“应无所住而生其心”的一道投影。

不久之后,我开始写《长河》。《长河》最核心的线是关于一个人在不同阶段反复回到过去,从同一个线索里寻找世界真相的故事。在小说里的一封信件中,我以一个例子埋藏了这个观念。“我”与文英儿相识在一个叫太阳岛的度假村,很长一段时间,“我”以为它只是一个度假村,但渐渐地,“我”意识到它是哈尔滨的一座小岛;再往后,“我”知道它是“真身”是南马尔代夫群岛里一座更大的岛屿……那么究竟哪里是真正的太阳岛,话又说回来,“我”切身感受过的度假村,难道不是太阳岛吗?这篇小说有一个很复杂的内核,与我对世界的不确定性的思考相关。

回到小说观念上,写作的这些年里,它更新了很多次。短短篇幅内,很难一下子讲清楚,只能说启发它变化的事物主要是爱与死亡。

完成有难度的小说

崔 君:还是想要聊聊上海。我对上海的第一印象,来自家里的一个茶叶盒子,有一面印了东方明珠塔。后来有一年,我爸去上海打工,为我买回来一双很丑的鞋子。我不喜欢,拒绝穿它,我爸骂我“烧包”,他说上海的小姑娘都穿这样的鞋。在我的想象里,上海美丽而自由,有独特的性格和气味。这种想象,逐渐也增补进了《半生缘》《长恨歌》和《繁花》,以及近几年现实的种种。到现在我也还没去过上海,我为这种切身感受的迟滞而隐隐侥幸来着。但上海是你出生成长并长期生活的地方,你对这座城市是否有特别的感情?在你写到有关上海的故事或情节时,比较满意的是什么,在你将来的写作计划中,有无偏重上海书写的部分?

三 三:我想到小时候,我爸也给我买过一双非常难看的鞋。透明硅胶制成,上面有镂空的花纹。当时有部翻译进来的电影,叫《水晶鞋与玫瑰花》。我爸说,这就是水晶鞋,很流行。这鞋让我印象很深,我有一瞬间感到,这世上尽是赝品。

这几年,我对上海的感情有很多变化。简而言之,我找到了那股发散的热流中冷静的、凝结的、趋近于永恒的东西。它们长存于LIGHT(光)、HEAT(热)、POWER(力)之下,也暗藏在每一个市民的生活法则之中(不论他们是从哪里来到上海的)。所以,我开始书写上海了。发表在2024年第1期《花城》上,由张莉老师组稿的新女性写作专栏里的《上海女郎(2003—)》,是我有意识地观察、书写上海的一个起点。其中有一个段子,是我从一位老上海朋友那里听来的。讲他们有一年在过节时出去散步,碰到一个朋友抱着电视机、手握一把菜刀走在南京路步行街上。他觉得很好笑,这样的大好日子怎么拿一把菜刀,而且也没人拦住他,大家也不害怕。结果朋友告诉他,是买彩电送的。这样松弛、奇异、荒诞却也合理的时刻,让我非常着迷。

崔 君:当你写得不顺利时,怎样克服那种痛苦和困难?你想谈谈写得最难或者最顺利的那篇小说吗?

三 三:去年夏天,我和一些师友去了俄罗斯交流。当地作协的负责人阿列克先生,带我们去了他的故乡瓦尔代。这个地方到十八世纪才建立城市,它地理位置优越,四通八达,所以在建立城市以后,有两种“奇人”,一是制作挂在马车上的铃铛的匠人,二是途经瓦尔代的漂亮新娘。瓦尔代景色非常美丽,我回来后始终在怀想。只是有一天,我突然意识到一种很残酷的可能性,“新娘”也许并不是真的新娘,很可能是一些流莺(想象那样一个座驿站城市!)惊恐、怆然、复杂的情感绵延。我由此开始写一篇叫《新娘》的中篇小说,它关于一个外来的女孩如何在城市建立自己的生活。在这篇小说里,我也终于开始使用在律所工作时所收集的素材,集中取出不少经验。小说也引入了“瓦尔代新娘”这个意象。这篇小说四万字出头,是我目前为止写过最长的小说,我断断续续花了将近一年时间才写完它。写完后也很忐忑,因为它和我过去擅长的篇幅、题材、形式乃至结构都不太相同。当然,我同时也体会到了,一个写作者完成一篇有难度的小说时的畅快。子弹打出来了,让它先飞一会儿吧。