第十届青春文学奖揭晓,梁晓声获特别奖

5月17日,由《青春》杂志社主办的“新大众文艺的青春镜像·第十届青春文学奖颁奖礼”在南京举行。活动依托中影星美VIP影城的专业影厅与技术支持,获奖者受访视频与全网直播同步呈现,吸引了全国文学界人士、青年创作者及广大文学爱好者共同参与。颁奖礼由《青春》副主编陆萱主持。本次活动由《青春》杂志社主办,南京星数影城有限公司、杭州中数投资有限公司协办,共青团东南大学委员会、东南大学人文学院、东南大学海外教育学院特别支持。

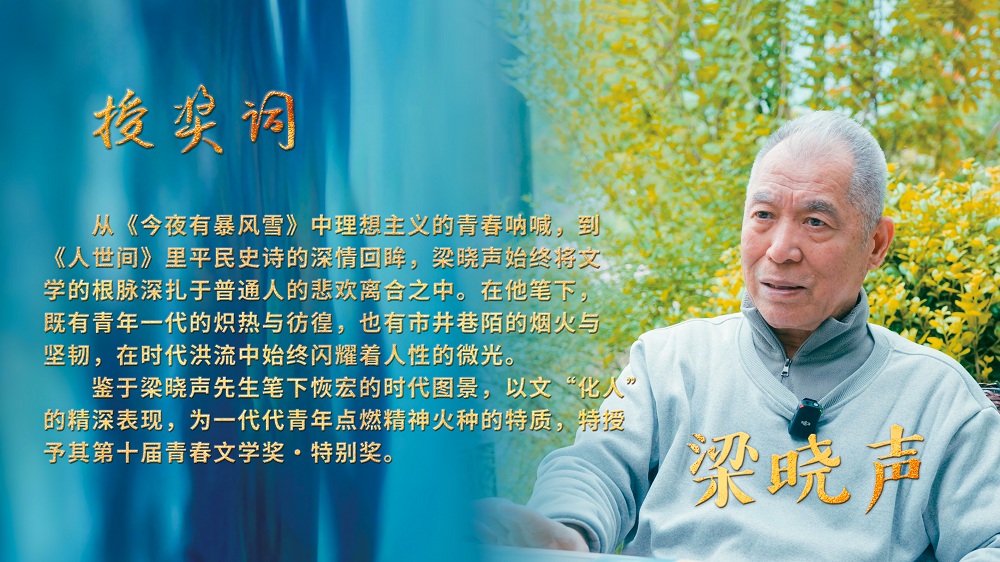

梁晓声获第十届“青春文学奖·特别奖”

“继续发扬前辈作家们对文学的热爱和作品的魅力,激励更多年轻人继续高举文学的火把,照亮汉语写作更多未知的领地。”活动现场,《青春》主编李樯为作家梁晓声颁发“青春文学奖·特别奖”。该奖项自去年设立,颁发对象是曾经作为年轻作者在《青春》崭露头角,如今已成为文学高峰但依旧笔耕不辍的前辈作家。

梁晓声寄语青年写作者

“文学从来就是大众的。”在现场播放的访谈短片中,梁晓声谈起自己与《青春》的缘起,并为《青春》与青年创作者们送上了“让文学陪伴青春,让青春回报文学”的寄语。

“青春文学奖”设立于1980年,已连续举办五届。2019年,在《青春》办刊40周年纪念活动上,停摆了35年的“青春文学奖”再次启动,定位为全球大学生华语原创写作类文学奖,以讲好中国故事、弘扬青春力量、展示全球大学生华语写作的青春活力为目的,并以扶持年轻人、鼓励大学生创作为己任,累计奖励青年作者百余位。

2023年,《青春》改版为“大学生自己的文学期刊”,在全国220多家公开发行的纯文学期刊中,它是唯一一本只发表大学生作品的期刊。在第十届“青春文学奖”的评选中,北京大学、复旦大学、南京大学、四川大学等16所全国院校的文学院、系,也给予了专业指导。

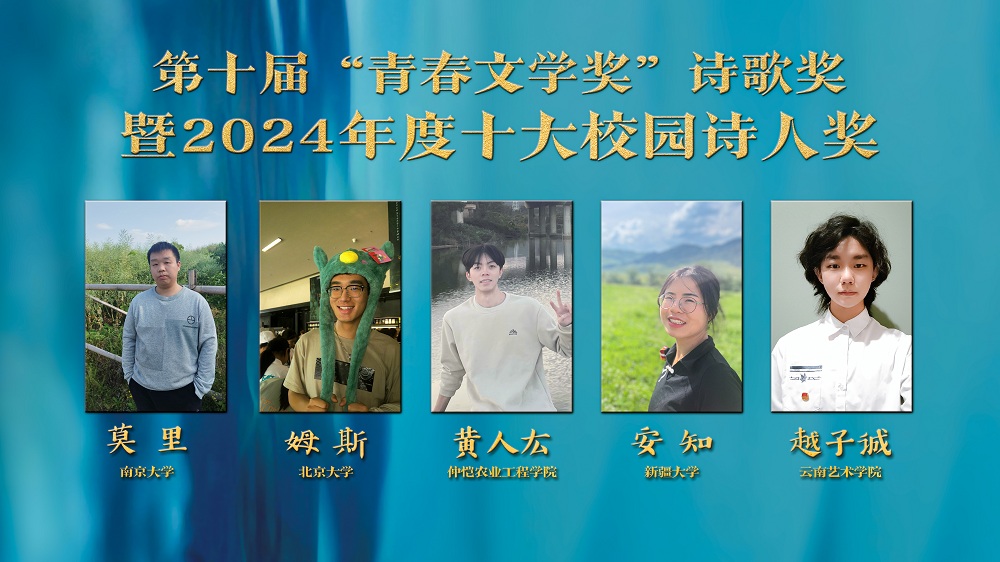

第十届“青春文学奖”下设小说奖、散文奖、诗歌奖暨2024年度十大校园诗人奖和评论奖,以及本届首次设立的“丝路青年奖”,共五大奖项,评选出获奖作品26篇(组),其中小说奖5名、散文奖5名、诗歌奖暨2024年度十大校园诗人奖10名、评论奖3名,以及“丝路青年奖”3名。其中,西北民族大学的黄传安、南阳理工学院的曹晗悦、仲恺农业工程学院的黄人厷、复旦大学的厉佳萱、东南大学来自泰国的白洛洛,分别凭借《一棵会飞的树》《从前慢》《房子在我的心脏下雨》(组诗)、《未完成的“侦探小说”与已完成的“侦探性”——张爱玲与侦探小说》《〈生活的战争〉——我与西巫拉帕的跨世纪文化对话》获各奖项的首奖。本届获奖作品在题材上更趋多元,生态文学、跨国叙事、评论考据等类型占比显著提升,青年作者在跨学科、跨文化的碰撞中,展现出对汉语写作的深度探索与革新潜力。

获得诗歌奖首奖的黄人厷在获奖感言中谈到对文学创作的理解:“既然生命和存在本身没有意义,我们必须去赋予其意义。”获得评论奖首奖的厉佳萱表达了获奖的喜悦心情:“感谢这份肯定,让我能够继续探索我所热爱的一切。”获得诗歌奖的越子诚呼吁大学生朋友们投稿《青春》,把青春的回忆留在《青春》,把爱留在南京。

对谈现场(从左至右:李樯、鲁敏、谢有顺)

对谈现场(从左至右:李樯、刘琼、何同彬)

活动现场,广东省作协主席、中山大学中文系教授谢有顺,著名作家、江苏省作协副主席鲁敏,《人民日报》文艺部副主任刘琼,《扬子江文学评论》副主编何同彬,就互联网时代青年作家的创作机遇与新大众文艺理论的研究与建设等话题展开深度对谈。对谈由《青春》主编李樯主持。刘琼结合近期在中国作协指导下开展的新大众文艺调研工作,与互联网上兴起的素人写作现象,分析了当下写作主体、写作经验与传播形式的新样态。何同彬则从评论家的角度,追溯了新大众文艺发展历程,为文艺理论研究提出了新的视角。鲁敏介绍了江苏省作协目前为了扶持大众文艺创作所作出的努力。谢有顺则探讨了互联网时代给予写作者的便利与新机遇。

《青春》

与之前几届一样,本届获奖者平均年龄不超过30岁,涵盖本科、硕士、博士等不同学历。从获奖者的专业分析,除中文、创意写作等专业外,还有法学、经济学、民族学、戏剧与影视学等多个专业,更有来自化学、中医学专业的作者分别获得了评论奖与散文奖,还有来自壮族、布依族等少数民族的作者结合民族文化的创作,让“青春文学奖”呈现出多元并包的思想活力。

《青春》副主编陆萱介绍,“青春文学奖”的评选现为刊评模式,即所有在《青春》发表的作品,都通过初评,获得晋级终评的入场券。《青春》杂志的专门投稿通道“青春文学网”后台来稿数据统计显示,2024年度共收到小说来稿6546篇,诗歌15854组,散文4359篇,评论1200篇。海外投稿占比12%,呈现出青年文学创作的国际视野与多元生态。

《青春》杂志社紧跟互联网和新媒体技术步伐,聚焦网络素人写作,通过多元文学活动,吸引年轻人投入“爱和美好”的阅读与写作,努力打造“专业性、全民性”新型文学生态。在为汉语写作注入新鲜力量的同时,“青春文学奖”已成为青春经典写作的策源地,成为了解和研究中国青春文学写作的编年史。

(摄影:胡文硕)

附:

第十届“青春文学奖”获奖名单

小说奖(五部)

【首奖】作品:《一棵会飞的树》(《青春》2024年6月刊)

作者:黄传安 学校:西北民族大学

作品:《门》(《青春》2024年3月刊)

作者:王鹏宇 学校:西南大学

作品:《女孩,女孩》(《青春》2024年3月刊)

作者:向珈乐 学校:河南师范大学

作品:《那日木》(《青春》2024年7月刊)

作者:付梓益 学校:湖北恩施学院

作品:《戈多无处不在》(《青春》2024年10月刊)

作者:花壶 学校:厦门大学

散文奖

【首奖】作品:《从前慢》(《青春》2024年8月刊)

作者:曹晗悦 学校:南阳理工学院

作品:《风筝悬在天上》(《青春》2024年1月刊)

作者:一禾 学校:济南大学

作品:《绿萝》(《青春》2024年1月刊)

作者:任深 学校:河北大学

作品:《银杏树下》(《青春》2024年3月刊)

作者:李政豪 学校:北京师范大学

作品:《樱桃包裹着它的核》(《青春》2024年10月刊)

作者:徐佳 学校:南京师范大学

诗歌奖暨2024年度十大校园诗人奖(十部)

【首奖】作品:《房子在我的心脏下雨》(组诗)(《青春》2024年6月刊)

作者:黄人厷 学校:仲恺农业工程学院

作品:《蒸汽船》(组诗)(《青春》2024年6月刊)

作者:姆斯 学校:北京大学

作品:《太阳照在天山上》(组诗)(《青春》2024年2月刊)

作者:安知 学校:新疆大学

作品:《立秋》(外二首)(《青春》2024年4月刊)

作者:莫里 学校:南京大学

作品:《清晨至傍晚的通勤距离》(组诗)(《青春》2024年4月刊)

作者:越子诚 学校:云南艺术学院

作品:《造云工厂》(组诗)(《青春》2024年4月刊)

作者:付炜 学校:香港都会大学

作品:《哦,意义》(组诗)(《青春》2024年5月刊)

作者:衡世敏 学校:四川大学

作品:《什刹海》(外二首)(《青春》2024年5月刊)

作者:覃淑霞 学校:广西民族大学

作品:《在生活失控的日子里写诗》(外二首)(《青春》2024年6月刊)

作者:唐璇 学校:湖南大学

作品:《齐物论》(外二首)(《青春》2024年6月刊)

作者:王伍平 学校:惠州学院

评论奖

【首奖】作品:《未完成的“侦探小说”与已完成的“侦探性”——张爱玲与侦探小说》(《青春》2024年12月刊)

作者:厉佳萱 学校:复旦大学

作品:《江月年年:在幻想与现实之间构筑世界》(《青春》2024年3月刊)

作者:谭露 学校:首都师范大学

作品:《真的是垮掉的一代吗?》(《青春》2024年9月刊)

作者:朱思妤 学校:浙江大学

丝路青年奖

【首奖】作品:《〈生活的战争〉——我与西巫拉帕的跨世纪文化对话》(《青春》2024年7月刊)

作者:[泰国]白洛洛 学校:东南大学

作品:《休整》(《青春》2024年9月刊)

作者:[马来西亚]马嘉绮 学校:南京大学

作品:《在球拍的影子下》(《青春》2024年11月刊)

作者:[马来西亚]林廷轩 学校:南京艺术学院

第十届“青春文学奖”授奖词

特别奖

梁晓声

从《今夜有暴风雪》中理想主义的青春呐喊,到《人世间》里平民史诗的深情回眸,梁晓声始终将文学的根脉深扎于普通人的悲欢离合之中。在他笔下,既有青年一代的炽热与彷徨,也有市井巷陌的烟火与坚韧,在时代洪流中始终闪耀着人性的微光。鉴于梁晓声先生笔下恢宏的时代图景,以文“化人”的精深表现,为一代代青年点燃精神火种的特质,特授予其第十届青春文学奖·特别奖。

小说奖

【首奖】

《一棵会飞的树》

黄传安 西北民族大学

《一棵会飞的树》是一部充满奇幻与隐喻色彩的小说,通过少年十七的视角,揭示了槐树村在传统与异变交织下的隐秘真相。十七让人联想到中国当代文学中很多与动植物交谈的少年,他们无不处在自然、人性与神性的交界点,象征着最后的救赎。小说也将与那些作品一起,汇聚成桃源式乡土叙事一抹悠长的悲鸣。

《门》

王鹏宇 西南大学

王鹏宇的《门》在同龄作品中很有辨识度,其所使用的简单朴实的语言、随意流淌的结构、诙谐不羁的音调都给人一种二十世纪的错觉,复古气息令人难忘。在青年作家不断强调形式创新的当下,王鹏宇的简单让人格外珍惜。

《女孩,女孩》

向珈乐 河南师范大学

《女孩,女孩》向我们展示了女生在成长过程中对“好生活”和“做自己”的分裂性认知。作为大多数之一的其乐,既向往阿妹的自由世故,又向往学姐的聪慧天分。然而阿妹不断变换工作,学姐困顿在故乡的裁缝铺,女孩们的理想永远伴随着现实的阵痛。小说与其说是少女其乐的日常碎片,不如说是女孩们杂糅了疯狂、麻木、渴望与失落的精神肖像。

《那日木》

付梓益 湖北恩施学院

生态文学、自然文学是当代文学版图中不可或缺的一部分,但对青年作者而言,却是一块有较高准入门槛的文学领域。《那日木》具备了一篇优秀的生态文学作品所应有的素质,不论是在人与自然关系的多样性,还是在以自然为生的人类社群内部关系的复杂性,以及在人类面对自然时所产生的神性想象等方面,作品都呈现得自然、厚重而独特。

《戈多无处不在》

花壶 厦门大学

《戈多无处不在》将贝克特的“等待戈多”转为“寻找戈多”,相较等待的虚无,花壶的寻找则赋予戈多更具体的时代性特征。杨国庭的执拗成为对抗现实的盾牌,而火车上的阴谋与灾难则暗示戈多并非外在救赎,而是内心执念的投射。角色们在虚妄与现实的交界处,完成了各自的悲剧性觉醒。

散文奖

【首奖】

《从前慢》

曹晗悦 南阳理工学院

文章优美动人,如同四季画卷。两个人与一条狗,是“从前慢”的旧时光。文章用时光倒流的方式,把“我”和木里带着小狗阿帅的快乐时光,在季节流转里回放,一去不复返的还有无忧无虑的童年。文字像一个在倒带的胶片机,在记忆之河中闪回一帧帧记忆碎片,在时空的重构中体现出怀旧的创伤美学。

《风筝悬在天上》

一禾 济南大学

文章构思精巧,充满诗意与思辨气质。在文学传统中,故乡总是与土地相连,但在作者笔下,离天空更近的风筝成为故乡与母爱的情感羁绊的象征。筝、铆钉、匕首、蚌壳中的珍珠、竹篾……交织的意象群象征着成长过程中的羁绊与逃离。隐秘的霸凌、痛楚的磨砺、猝然的死亡,所有经历的一切,都成为血肉,支撑着“我”抵达远方。

《绿萝》

任深 河北大学

文章以绿萝作为父子情感的象征物,精准勾勒出中国式的父子亲情结构。绿萝易养,但也需要护理,就像父子关系,亲情难以割舍,但也需要合理的表达。儿子理解父亲的辛苦,却不愿意表达;父亲关心儿子,却吝于流露。文章写出了微妙的情感回应和连接,也写出了中国式父子关系的沉默与尴尬。作者善用中式留白美学,暗示父子对话的缺失,微妙地呈现出代际隔阂与情绪流动。

《银杏树下》

李政豪 北京师范大学

文章以银杏树作为见证者,书写了“别离”“生长”与“珍惜”的三重成长隐喻。作者以院里的银杏树为线索,讲述了银杏树给“我”带来的植物启蒙、离别教育和情感认知,当银杏树被砍去的时候,“我”也已经长大成人。银杏树是“我”成长的旁观者,也是见证者;银杏树也是生命本身,赋予我们去往时光更深处的勇气。

《樱桃包裹着它的核》

徐佳 南京师范大学

文章聚焦两个女孩的一次海滨城市旅行,她们共享人生前二十年的经验,也一起寻找去往未来的道路。海与风是两股巨大力量,去往哪里都如同逆行。从单行的铁轨徒步回返,重新走过青年、少年、孩童时光,走回原核世界。樱桃包裹着它的核,仿佛是时空裂缝里的自我隐喻,营造出文章的诗意气质与象征意味。

诗歌奖暨2024年度十大校园诗人奖

【首奖】

《房子在我的心脏下雨》(组诗)

黄人厷 仲恺农业工程学院

黄人厷的这一组诗,是从词与句子出发的写作,用语简省有力,分行利落,折行多发生在两字词之后,动作因此被突出,从而形成了特别的节奏和运动感。“天花板有弹珠掉落”恰可以用来形容其语言方式,而在整首诗中,客观意象也即物象纷而不乱;“袋中弹珠轻滚”或可用来形容一种轻盈灵动的画面感,组诗因此获得了一种风格独特的整体感。

《蒸汽船》(组诗)

姆斯 北京大学

姆斯的诗不甘平庸,对词语敏感,能够意识到语言和诗歌紧密而致命的关系,并且力图在这方面别出心裁。《蒸汽船》情绪的流泻颇为自然;《否定》立意很怪,但终究合乎情理;《天使》《过冬》两首,前者松紧恰到好处,后者算是“大体量”,尤其是收尾部分,属于某种“昂扬的敞开”。诗人将私人的情感、情绪进行了某种普遍化处理,达成了必要的“共性”。

《太阳照在天山上》(组诗)

安知 新疆大学

诗中对牧人、转场、劳作场景的刻画,以及对雪山、河流、毡房等景物的描绘,让读者置身于广袤大地。这种依附于强大事物呈现出来的“在场感”,使情感的表达更加真切可感。将《玛纳斯》史诗融入日常场景的陌生化手法,构造出新奇的意象句式,不仅打破了读者对西部传统印象的认知定式,更进一步呈现出了某种壮美与神秘。

《立秋》(外二首)

莫里 南京大学

在联系个人化的具体经验时,莫里的诗写得放松、明朗。《炭火》语句跳跃不拘泥,所写场景十分具体,读之令人如临其境。“一生会在炭火前坐死”“人难免坐成父亲”,都是神来之笔。最后一句“再加点炭吧”,语句十分简单,却具有绵长而有感染力的情绪。《马》也有《炭火》里所呈现出的优异,尤其是后三段,写得具体并贴近现实,文白相兼,达成了某种丰富的、有弹性的效果。

《清晨至傍晚的通勤距离》(组诗)

越子诚 云南艺术学院

诗人借都市里的通勤场景,不仅反映出流水线般人生的荒诞感,也准确呈现了我们身处其中的数字化时代的秩序感。不过,当时针拨向晚风,都市里通勤者的疲惫与紧张,似乎也将随着夜幕的降临而得以平复,“在我的眼眶/氤氲一片温热的波纹”,个体的活力并没有消失,而是正在复苏。

《造云工厂》(组诗)

付炜 香港都会大学

在一个个高频词语的密网里,诗人悄悄走近语言,坐在“椅子”里看或者听,从而“沉陷在众多事物的形影里”,并揭示出它们之间的秘密。《造云工厂》提醒我们,诗歌可以是被制造的云朵,发现“意象”或者说“诗原质”的神秘,同时配合美妙的意外,给读者带来一个不断变幻的、令人眩晕的奇异世界。对于诗人来说,那“结实的愉悦”就是最好的收获。

《哦,意义》(组诗)

衡世敏 四川大学

《哦,意义》(组诗)虽然讲述的是与劳作、成长、回忆有关的“重复”的故事,诗意却不是重复和陈旧的。当日常生活中具体的人、事、物像“盘曲的老根”进入“起皱的时间”之后,“灵魂被打磨光滑”的时刻也随之到来,诗题中感慨的“意义”一词,也因此得到了具体的呈现。

《什刹海》(外二首)

覃淑霞 广西民族大学

覃淑霞像个空间几何体的“收割者”。随着诗人视线的有序平移,没有涟漪的镜面、行走的圆、齐平的稻梗群以及锯齿形的纹面,都在人与物的运动中被勾勒出来,并进一步引发了形而上的遐思。诗人在叙述中的耐心,让堆积的事物变少,让“快”慢了下来,一切都因此获得了恰当的秩序。

《在生活失控的日子里写诗》(外二首)

唐璇 湖南大学

如果说生活正在失控,唐璇在诗歌里传递给我们的,却是一种坚定和决心。在不断的转折与递进中,诗人给自己敲鼓,保持吟唱的渴望,应和不死的春天。“决定跳出早安和晚安的秩序”的诗人,努力超越一成不变的生活,以“失控”对抗“失控的日子”,同时骄傲地宣布:诗歌不是崩塌,诗歌也不会离去。

《齐物论》(外二首)

王伍平 惠州学院

以《齐物论》为诗题或题材,对年轻诗人而言是一个颇有难度的挑战。诗的出发点或者说诗思高度抽象,诗意却并没有因此被遮蔽或损伤。在深邃中宽容腐朽,在光阴的流逝中领悟衰老,敬畏草木,亲近尘埃,诗人的表达敏感、深入,颇具智性,有很高的完成度。

评论奖

【首奖】

《未完成的“侦探小说”与已完成的“侦探性”——张爱玲与侦探小说》

厉佳萱 复旦大学

本文向我们展示了张爱玲创作中的一个独特角度,构成了当代张爱玲研究中一个有趣的面向。作者厉佳萱在文本背后所做的大量史料考据工作令人敬佩,展示了一个初出茅庐的文学研究者强大的野心与力量。

《江月年年:在幻想与现实之间构筑世界》

谭露 首都师范大学

评论从网络大神江月年年的作品出发,探讨了当下网络文学“她写作”的优秀特质,展示了“她写作”如何支撑了网络小说主题与题材的半边天,以及如何在网络文学中经由性别视角深入社会问题的内核,并进一步思考了网络文学在当代大众文艺中应处的位置和应承担的作用。谭露的解读对于女性网络文学作家而言,也是一种“她写作”的支持力量。

《真的是垮掉的一代吗?》

朱思妤 浙江大学

作为浙江大学“通识写作”的优秀作品,朱思妤的《真的是垮掉的一代吗?》展示出强烈的思辨能力与社会关怀。作品从词义辨析、社会成因、社会现状和解决方案等角度对“摆烂”进行了综合性的论述,直击社会热点与痛点。作为“00后”的社会观察者与记录者,朱思妤给出了她真诚有力的结论。

丝路青年奖

【首奖】

《〈生活的战争〉——我与西巫拉帕的跨世纪文化对话》

[泰国]白洛洛 东南大学

这是一位泰国留学生与泰国文豪西巫拉帕的跨世纪对话,也记录了一个致力于中泰两国文化交流的年轻人不断求索的心路历程。从泰国皇太后大学到中国南京的求学之旅,是文明的传播和爱的传递过程。文章还披露了西巫拉帕很多不为人知的历史细节,具有重要的史料价值。以文学沟通世界,青年人追逐梦想之路也从这里启航。

《休整》

[马来西亚]马嘉绮 南京大学

《休整》是一位马来西亚学生在韩国的Gap Year生活记录。文章采用意识流式抒情方式,记述了少年在陌生城市重新寻找自己的心路历程。文字流畅,节奏松弛,富有情感。休整是为了更好地出发,建立起自己和世界的关系。不管生活在什么国度,青春期的躁动、忧伤和苦恼是类似的,文章书写了青春的挫折与破局,在跨国的行走中重构世界想象,重塑生命意义。

《在球拍的影子下》

[马来西亚]林廷轩 南京艺术学院

短篇小说《在球拍的影子下》,以人们较为陌生的东马沙巴州都市生活为背景,以板球运动传习与承继为主题,描绘遥远的婆罗洲市井日常,贯穿教练与队员从叛逆对抗到理解的情感线索,并用鲜活的、富于弹性的中文加以演绎,显示了中马文化源远流长的内在情感共鸣。