“和人民、和生活一同前进” ——从“擂鼓诗人”田间的手稿谈起

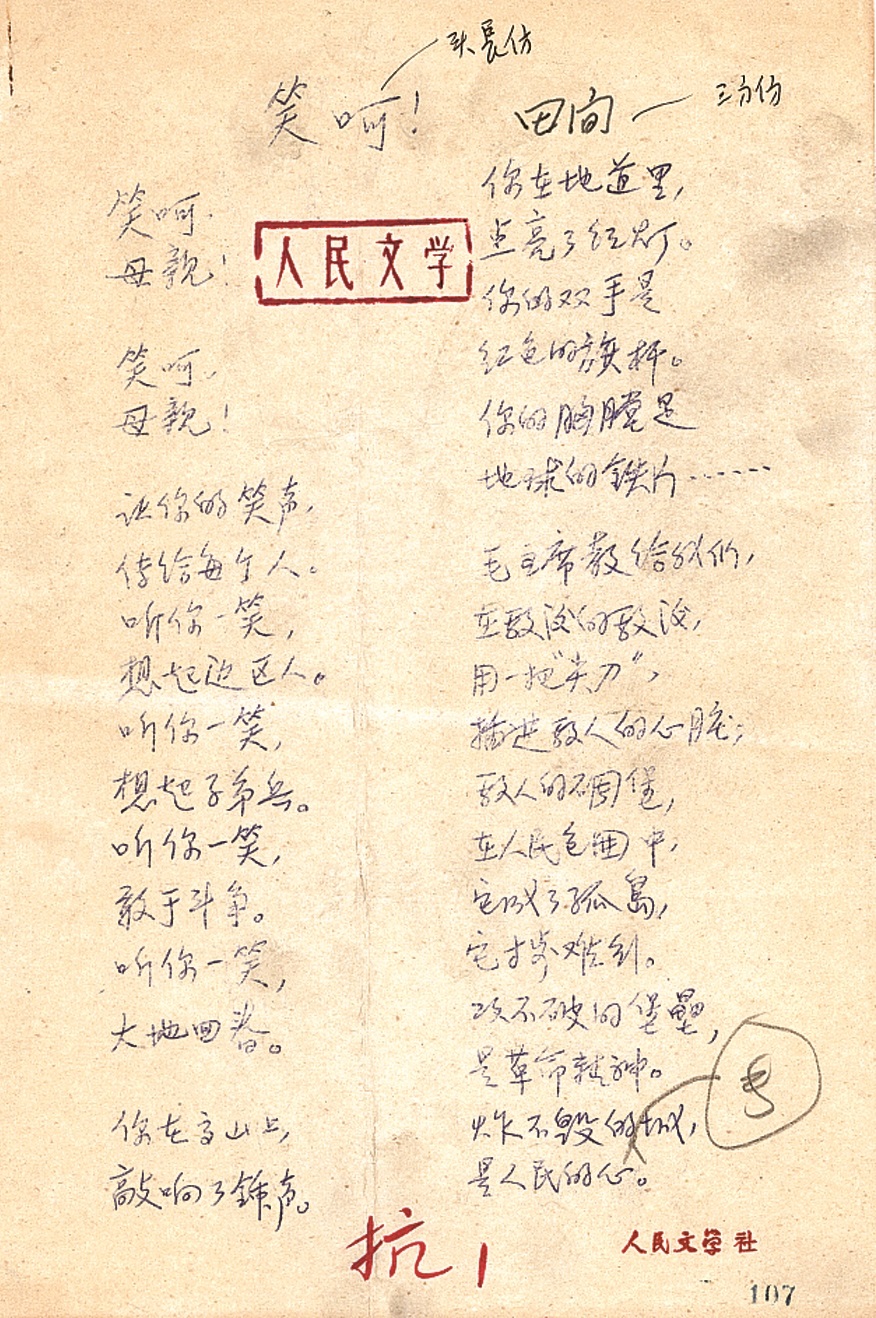

田间《笑呵》手稿 中国现代文学馆藏

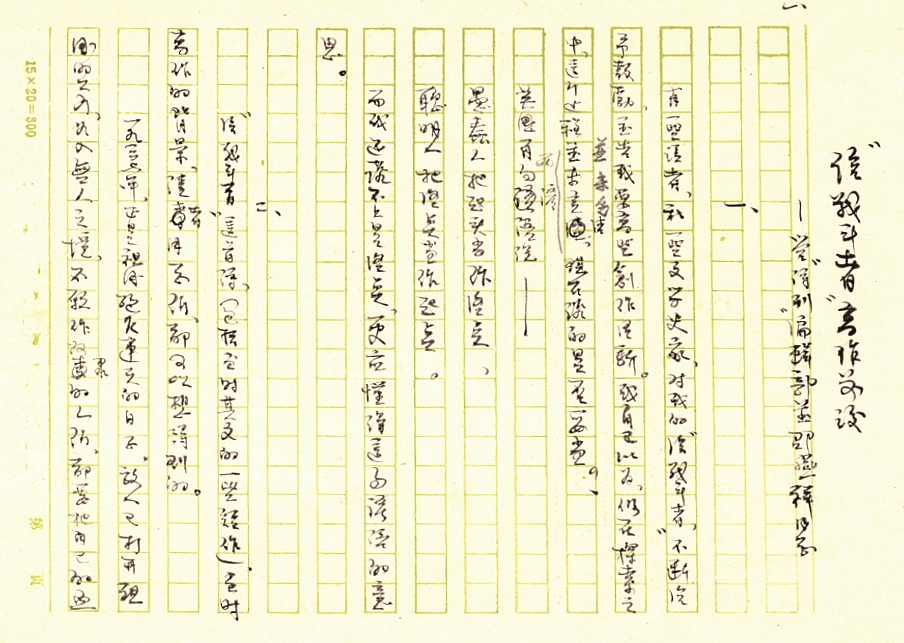

田间《〈给战斗者〉写作前后》手稿 中国现代文学馆藏

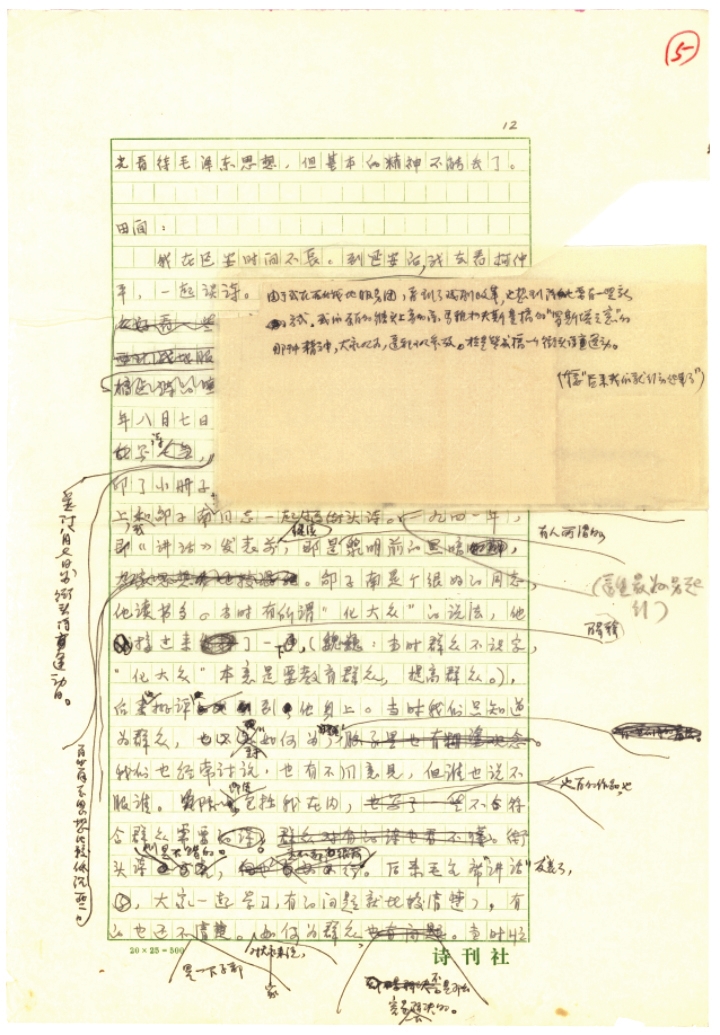

1982年,田间参加《诗刊》座谈会发言修订稿 中国现代文学馆藏

1937年冬,武昌的一间小旅馆,长江的湿冷浸透薄窗,油灯在寒风中挣扎。青年诗人伏案的脊背如一张拉满的弓,投影在斑驳的墙上。从九一八撕裂关外的铁蹄,到卢沟桥弥漫的硝烟,再到南京城头泣血的火光,同胞倒下的闷响日夜撞击着他的耳膜,那短促炽烈的诗句如箭矢般迸射:

人民!人民!

高高地举起

我们

被火烤的

被暴风雨淋的

被鞭子抽打的

劳动者的双手,

斗争吧!

在祖国炮火连天的日子里,诗人田间用这首《给战斗者》,发出了雷霆般的号召,擂响了时代的战鼓。

“一九三七年下半年,我由上海来到武汉,准备北上,前赴延安。住在武昌的一家小旅馆里,一夜之间,一气写成这首长诗。”在中国现代文学馆收藏的手稿《〈给战斗者〉写作前后》中,田间这样回忆了那个多年前的夜晚,这份回忆也带我们走进了“擂鼓诗人”田间的创作故事。

抗战的呼号者:到延安去

田间,原名童天鉴,1916年出生于安徽无为县农村,少年时曾受到古典文学和新文学作品的熏陶。1933年,田间赴上海光华大学学习,次年加入“左联”,参加《新诗歌》和《文学丛报》的编辑工作。这位热情而有觉悟的青年怀着一颗赤诚之心,积极主动地融入了革命文学的洪流,开始认真创作诗歌、研究诗歌。

在这一时期,他出版了诗集《未明集》《中国牧歌》《中国农村的故事》等,这些诗大多以农村生活为题材,描绘了在帝国主义和封建主义的残酷压迫之下,中国城乡的凋敝与民众的挣扎。田间在诗歌中发出了抗争的呼喊,表达了对人民的同情与关切。

从踏上诗歌创作道路起,田间就把目光投向了劳苦大众,要求以革命改变旧社会。他曾在《几次探索——我的写作简历》中谈道:“一九三四年,我是十几岁,在上海读书时,参加‘左联’,便正式学习写作。由于有党的影响,知道写作是为革命。”虽然在这一时期,田间的诗歌创作还不成熟,也缺乏一定的实践锻炼,但“人民性”与“革命性”已成为他诗歌创作中不可磨灭的基因。

1937年初,田间的诗集被国民党反动派列为“禁书”,本人也遭到了搜捕,为摆脱险境,他前往日本东京,在那里他接触了裴多菲、拜伦、马雅可夫斯基的作品。这些经历深刻塑造了田间的革命诗学观,正如他在《〈给战斗者〉写作前后》手稿中讲到的:“我之所以能写这首长诗,是因为我已经在上海参加了革命组织左联,受过一些革命的教育,读过一些革命的书籍,包括马雅可夫斯基的名言,诗到广场去。”7月,卢沟桥的炮火撕碎了九一八以来脆弱的宁静,斗争的烽火燃烧着田间的爱国热情,他毅然返回祖国,参加伟大的民族解放战争,奔赴民族的希望之都——延安。

北上途中,日本侵略者肆虐的暴行与焦土之上的遍野哀鸿,深深刺痛着田间的心,时代的激流与胸中的赤诚,汹涌的愤怒与喷薄的呼喊,终于凝成了武汉一夜的那首长诗——《给战斗者》。诗中,他怒斥侵略者的暴行:“吃了肉的/残忍的野兽/用它的刀,/嬉戏着——/人民的/生命,/劳苦的/血……”他发出争取尊严与生存权的呐喊:“我们要活着,/——在中国!/我们要活着,——永远不朽!”他用最直接、最强劲的力道发出了战斗的召唤:“我们/必须/战斗了,/昨天是忿怒的,/是狂呼的,/是挣扎的/四万万五千万呵!”字字如鼓点,句句如号角,叩击着每一个不愿做奴隶的心灵。田间将这首诗概括为,民族危亡之际的“召唤”——“我召唤我祖国和我自己,伴着民族的号角,一同行进。”

时代的擂鼓者:到街头去

怀着对国家和人民炽热的爱,朝着革命圣地延安,向着中国共产党,田间继续前进。

1938年初,田间和聂绀弩、艾青等人一道前往山西临汾的“民族革命大学”任教,战火使得学校被迫撤退,任教未能成行。田间在此加入了丁玲领导的八路军西北战地服务团,成了一名战地记者。

由于对小资产阶级文人气质的反感,在相识之初,丁玲对田间能否胜任西北战地服务团的工作持怀疑态度。丁玲在为《呈在大风砂里奔走的冈卫们》所作的序言中谈道:“我并非对‘田间’有成见,也并不是对年纪轻写诗的人有成见,是因为有过一些不知怎么就出了一点名的人,这些所谓诗人的,小说家的,就顶上那眩人的桂冠,满身也不忘记时时放射着艺术风味,实际还是‘司丹康’和‘法兰绒’西装,于是趾高气扬,徜徉过市。”但田间用行动赢得了丁玲的信任。他虚心接受文章的修改意见,对待工作毫无骄气;他热心参与各项工作,抬道具箱子,印刷说明书和特刊,在戏院门口张罗叫卖,不喊苦不叫累。他积极地加入党的文艺事业中,高兴地穿着灰布军装充满信心地走在行列里,一直走到延安的街头去。

1938年春,田间随西北战地服务团到达延安。战争使纸张短缺,受戏剧改革影响,田间想到诗也要有一些新的创作方式,正如马雅可夫斯基的名言“诗到广场去”。8月7日,田间、邵子南、柯仲平等诗人共同发起了街头诗运动,他们在《街头诗运动宣言》中高喊:“写吧,抗战的,民族的,大众的。唱吧,抗战的,民族的,大众的。我们要在争取抗战胜利的这大时代中,从全国各地,展开伟大的抗战诗歌运动。而街头诗运动,我们认为,就是使诗歌服务抗战,创造大众诗歌的一条大道。”一时间,延安城的大街小巷贴起了、写上了一首首街头诗,诗人们用诗推动群众团结起来,走向斗争。

“假使我们不去打仗,/敌人用刺刀/杀死了我们,/还要用手指着我们的骨头说:/‘看,/这是奴隶!’”田间的《假使我们不去打仗》是街头诗的代表,他以匕首般的锐利直刺民族危亡的核心——假使不去打仗,刺刀终结的不仅是生命,更是民族的尊严。田间曾回忆到,大约是1939年,他在一个村庄的门楼上,看见了这首诗,用很大的字写着,这让他感到了街头诗的力量,也感到了人民的鼓励。因此,他以饱满的热情投入街头诗创作,用诗歌作为武器奔赴抗日战场。他写义勇军挂着敌人头颅的枪杆,写“多点粮食,/就多点胜利”的生产运动,写破坏敌人铁道的不懈斗争。闻一多曾在《时代的鼓手》中热情地评价田间的街头诗:“只是一句句朴质,干脆,真诚的话,(多么有斤两的话!)简短而坚实的句子,就是一声声的‘鼓点’,但是响亮而沉重,打入你耳中,打在你心上。”

1938年8月,田间加入中国共产党,年底随着西北战地服务团到达晋察冀边区。一路上,田间和诗人们提着标语筒,用白粉笔和黑炭木,在门窗边,在巨石上,在被轰炸过的墙壁上,顽强地写着,战斗着,敲响这时代的鼓声!

《讲话》的实践者:到群众中去

1982年,田间曾在《诗刊》组织的座谈会上回忆这场四十多年前的诗歌运动:“我在延安入党后就到前方去,一路上和邵子南等同志一起继续搞街头诗,那时很活跃一阵子……当时我们只知道为群众,对‘如何为’我们也经常讨论,也有不同意见,但谁也说不服谁……后来毛主席‘讲话’发表了,大家一起学习,有的问题就比较清楚……当时忙于战争,学习也不深,收获深浅不一样。但大家都希望下去,到群众中去。”1942年,毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》,照亮了革命文艺运动的前进道路,也深深影响了田间的思想和创作。在《讲话》的号召下,田间到基层从事党委和群众工作,深入到人民群众的斗争实践中去。

1943年,田间任盂平县委宣传部长,在一个临河的村子里,他结交了农民朋友——村干部老张。老张是一个贫农,又是一位民间艺人,在结伴开展工作的过程中,他常常编写简单顺口的民歌。他动员入伍的新战士,就写“我儿生在青春,希你入伍打先锋”,他跟着老乡劳动放羊就写“羊羔吃奶用头攻,羯羊强糊来讲话,山坡羊快长大,不久咱们可就吃胖啦”。总之老张做什么就写什么,他写的就是他做的,他写下了就一定去做,通俗易懂,贴近生活,群众接受度高,传唱度也广。这给了田间很大的启发——“不知在什么时候,我也有过这种想法,觉得革命的诗人应该是:自己写的自己就要做,这样创作和行动才能一致,诗歌才能有生活实感。”(《下乡二题》)在这条实践的河岸上,在农民老张的身上,田间找到了创作源泉,他决意用诗歌拥抱具体的人,用具体的行动描写人,从人民的斗争生活中汲取创作养分。

于是,越来越多的贫苦农民成了田间诗歌的主角,他们被旧社会遮盖的面容逐渐清晰,他们有了自己的姓名。以一位普通站岗者命名的诗歌《王良》,写下了王良在敌人的围攻下,决不屈服的胸膛;劳动英雄刘万成种的庄稼,苗根如大杯口粗,苗叶如宽带,田间写下《贺刘万诚》,夸他的 地像红毡,玉蜀黍似老虎。这一时期的田间更加注重诗歌的流畅性和口语化,他充分吸收了民歌的特点,写下了长诗《戎冠秀》,讲述了农村妇女戎冠秀反抗旧社会、带领群众翻身解放的故事。另一首长诗《赶车传》则塑造了一位贫农英雄石不烂,他跟随共产党反抗地主压迫,赶着时代的列车,一直奔向共产主义。

从上海滩到晋察冀,从武昌旅馆的孤影到群众的“知心人”,从奔走呼号的热血青年到以人民为师的实践者,田间用坚决的行动回应着时代的召唤,用不懈的创作践行着对人民的初心。正如他在《给战斗者》的《小引》中所写的那样:“我们不要只记得过去,更要紧的是前进,和人民、和生活一同前进。并努力作新时代的主人!”这呐喊,至今仍在历史的山谷回响,而填写时代答卷的笔,交到了我们手上。

(作者系中国现代文学馆办公室助理研究员)