同在一片天空下 ——《少年的边境奇遇》创作谈

“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”用唐代诗人王昌龄的这句诗来描述中缅两国边境地区的风土人情,再恰当不过。

一道道青色的山峦纵贯中缅边境附近,深山峡谷间常有云雾迷蒙。生活在这片土地上的佤族、傣族、汉族等民族均属于跨境民族,边境附近的各族人民彼此往来频繁,也常有亲属关系。

几年前,我读博期间的研究方向是民俗学和民间文学,因研究需要,我曾多次到云南进行田野调查并收集研究资料。2017年5月,我又有幸参加晨光出版社组织的原创儿童文学主题出版“春天三部曲”创作采风活动,深入云南西部的耿马县、沧源县、瑞丽市、腾冲市等边疆地区体验生活,并到沧源县国门小学、瑞丽市姐相乡银井小学、施甸县木老元布朗族彝族乡哈寨小学等学校了解当下云南边疆少年儿童的生活和学习状况。

在中缅边境附近的小学里,除了本地学生之外,还有不少缅甸籍学生在此读书。无论是中国籍学生还是缅甸籍学生,都能在学校吃到中国政府供应的免费餐食,有荤菜有素菜,满足了成长发育中的少年儿童的基本营养需求。学校楼梯下还有图书角,有不少少儿科普书和儿童文学图书,能够满足少年儿童基本的课外阅读需求。学校虽然不大,教学设施比较简单,但在细节中流露着一种感动,显现着许许多多对于少年儿童的关心爱护。

和中缅边境地区学校孩子们交流的过程中,我发现这些孩子更能够从多元文化角度考虑问题,他们关心的是山里的一草一木,是自己民族的节日和同班小朋友民族的节日,是边境内外的两个国家的生活见闻。这是大城市的国际学校无论怎样刻意进行教学设计,都难以形成的质朴而天然的国际交流能力。

我根据在中缅边境地区小学的采风见闻,综合过去在云南边境佤族聚居区进行民俗学田野调查的经历和所收集的研究资料,结合我所了解的一些深圳教师到边疆地区支教的见闻,以及我对于跨国交往和少年儿童成长发展的思考,创作了长篇小说《少年的边境奇遇》。从2017年到2021年,这部作品几经修改后成稿。

在这部小说中,我特别设置了一个文化及自然环境的闯入者——田大鹏。通过田大鹏的视角,更好地突显中缅边境地区特别的自然和人文特质。从小生活在深圳的田大鹏,跟随回新树寨国门小学任教的妈妈返回故乡阿佤山,对森林和寨子里的一切都充满了好奇。他的同学鲍小峰和鲍凯旋生长在阿佤山,和田大鹏一样喜欢恐龙。他们说,神秘的天坑里有不死草,有野人,还有恐龙,吃了不死草的恐龙是不会灭绝的。佤族的新米节到了,放假的孩子们踏上寻找恐龙和野人的丛林探险之路。一路上,孩子们熟悉着阿佤山里的一草一木,也认识到了和平的可贵、毒品的危害,成为了禁毒小卫士。

有评论家表示,这部作品以三个孩子的跨国探险奇遇为线索,既展示了中缅跨境民族佤族古老的民俗文化和民间文学,又体现了新时代边疆小主人翁的好奇心、创造力与社会责任感,民俗传统与时代气象交相呼应。小说展示了共筑人类命运共同体的小小主人翁的智慧与担当,体现了中缅两国几代人携手并行的深厚友谊。

改革开放后,中国的繁荣发展不仅使本国孩子的教育和营养状况得到了极大改善,还惠及邻国少年儿童。希望这部作品能够让更多读者了解中缅边境地区的儿童生活,认识到和平、稳定与发展的可贵。

更多

更多

以“通”与“融”建构文学空间

“至于说学者创作小说有哪些优势,这是一个很大的话题,概而言之,我认为一是艺术选择有一个较大的参照系,二是方法、技巧有更多的取法对象,三是对创作对象的理解有更多的理性自觉。”

更多

更多

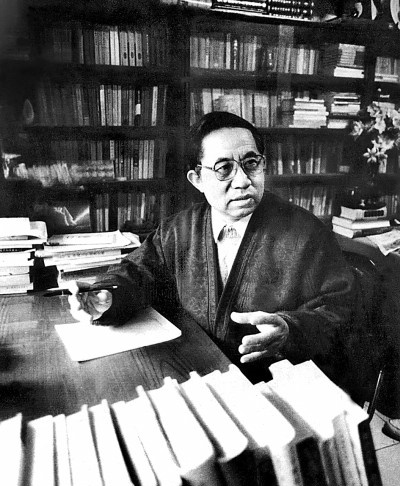

朱德发:视学术为生命的文学史家

“只要能施展我的才能、实现我的选择,便深感其乐无穷,无限欣慰。”

更多

更多

诗歌 | 绸衾的梦(诗三首)

每一场忧患,都赶着了 窥探梦海,十分深渊和庞杂 不妨, 赶一趟春心荡漾 迷惘和困境,总是那么清晰

散文 | 武汉江滩的昼夜诗笺

那浩荡的江水,如同大地奔腾的血脉,裹挟着昼夜的诗篇、烟火的记忆、钢铁的传奇,以及无数如我般渺小灵魂的呼吸与凝望,向着永恒的地平线,向着永不枯竭的晨光,奔涌,不息。

散文 | 汉江夏日

晴天的汉江明媚,雨天的汉江朦胧,雨后的汉江清新,夏日的汉江传神而美丽。

散文 | 青青丝瓜种清欢

“老我但知閒是好,丝瓜藤下枕书眠。”。坐在丝瓜架的绿荫下,清风悠悠,绿波荡漾,黄花灿灿。或读书,或品茗,或闲聊;累了,嗅一嗅淡雅的黄花,摘一根从青藤绿叶间垂下细腰纤纤的丝

诗歌 | 《北方以北》(组诗)

大雪隐入通往平原的路径 那些叫不出名字的 长满山坡,目睹 北风摇晃出岁月深处的方言