小兵张嘎和小英雄雨来诞生在北京

|

|

|

纪念《小兵张嘎》公开发表60周年海报 |

|

|

|

徐光耀手书 |

|

|

|

《小英雄雨来》经典连环画 |

|

|

|

管桦书札 |

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,在那场战争中,为了保家卫国,华北平原涌现出许许多多的小英雄,这之中,“小英雄雨来”“小兵张嘎”的形象最为人们所熟知,而《小英雄雨来》与《小兵张嘎》这两部以儿童视角书写战争的文学则成为几代人心中的红色经典。

值得提及的是,这两部在中国文坛横空出世的文学作品都完成于北京,也就是说,作家笔下塑造的以白洋淀芦苇荡为战场、机智勇敢的抗日小英雄形象“小兵张嘎”和“小英雄雨来”都诞生于北京。

前不久,文史学者、信札鉴藏家方继孝先生从收藏的手稿真迹中进行梳理、研究,最终证实“嘎子”“雨来”的落生之谜。近日,他怀着激动的心情,向北京青年报记者展示珍藏40多年的手稿并讲述了这两部作品的诞生。在他看来,这些作品不仅是作家对童年记忆与革命经历的艺术转化,更承载着特定历史时期北京文化场域中,创作者对民族精神的深度挖掘与文学表达。

《小兵张嘎》诞生于大耳胡同15号

小说《小兵张嘎》的初稿,是徐光耀在1958年时任中国人民解放军总政文化部创作室创作员时,于北京进行创作的。历时三个多月,小说与电影剧本同时完成,二者均诞生于西城区大耳胡同15号。这部以白洋淀人民英勇抗战为背景创作的小说和同名电影出道即巅峰,成为经久不衰的抗战文学作品。

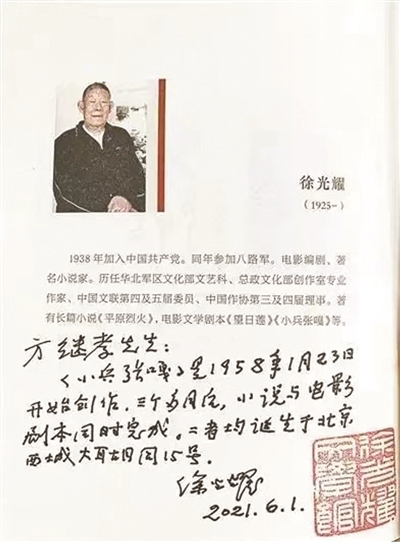

方继孝回忆,他与徐光耀先生在30年前开始交往,并结下忘年交。起初引起他注意的是徐光耀1958年日记里的一句话,“从今天起,开始写中篇小说刘故得儿的故事。”日记最后还有一句话,“张故得儿的故事已经完成初稿。”方继孝知道“故得儿”这词在北京话里是“老疙瘩”“老儿子”的意思,在河北方言里还有调皮捣蛋的意思。《小兵张嘎》究竟是在哪里孕育出生的?方继孝后来研读《徐光耀日记》发现,小说《小兵张嘎》初拟提纲时的名字叫“刘故得儿”。梗概完成后,改为“张故得儿”。最后定稿时,书名《小兵张嘎》。2021年,徐光耀在纪念《小兵张嘎》公开发表60周年海报签字并附赠手书时,向方继孝确认,《小兵张嘎》是1958年1月23日开始创作,在北京西城延寿寺街的大耳胡同15号完成的。

创作《小兵张嘎》时,正值徐光耀人生低谷,然而他在北京胡同的方寸之间找到了救赎之道。在大耳胡同15号的南厢房里,他的思绪回归最熟悉的抗战记忆,他想起自己13岁参加八路军,在冀中抗日根据地的枪林弹雨中成长,结识了众多机智勇敢的小战士;他想起《平原烈火》中那个出场短暂却令人难忘的小侦察员“瞪眼虎”——一位挎马枪、翘帽檐的赵县小战士。对这个人物,老朋友曾惋惜道:“怎么不凉不酸就拉倒了呢?”那一刻,创作冲动涌起。仅一个月,七万字小说一气呵成。

1961年秋,徐光耀与北京的少儿出版社签订了出版合同。对书稿进行了一些修改后,很快由中国少年儿童出版社隆重推出,得到社会各界的好评。徐光耀深受鼓舞,于是他又将电影剧本《小兵张嘎》寄给北京电影制片厂导演崔嵬。崔嵬看过后,很兴奋,决定拍摄。他当即把剧本油印几份,分送给北京电影制片厂厂长汪洋和文化部主管电影工作的副部长夏衍。汪洋读了剧本当即表示同意拍摄。夏衍看了剧本后,致信给汪洋、田方、崔嵬、欧阳红樱等,提出了自己的一些具体意见。

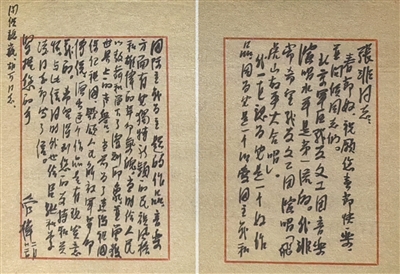

方继孝收藏有当年夏衍手书的信札,是关于电影剧本《小兵张嘎》的阅后意见。夏衍在信中就改剧本提出了三个问题:首先指出这一类题材的戏,要在情节,特别是细节上防止“落套”,细节描写上大可“创新”。第二是强调写反面人物这个问题上“还没有过关”,比如用现实主义的笔触来写正面人物,同时又用“漫画式”笔法来写反面人物,这两种人物放在一幅画面上是不调和的,也是不真实、不动人的,指出要注意写反面人物的内心活动,千万不要为了追求表面的效果,而损坏了全局。最后提出这个本子还可以精练一下,请编剧本着“一厘钱”精神(上世纪60年代国家倡导的勤俭节约理念,体现精打细算、提升质量、热爱国家的品德风貌),再动动脑筋。并指出,最后打仗的场面,大可精减。

夏衍的意见,不仅对《小兵张嘎》剧本的修改、影片的拍摄,以及后来的成功上映,有着明确的指导意义,而且对于以后同样题材影片的拍摄也有着深刻影响。正是有了夏衍这样的老电影人的指导,这部由崔嵬、欧阳红樱联合执导,安吉斯、张莹、葛存壮、于中义主演的电影,在1963年摄制完成并全国公映后,立即引起了很大轰动,远远超出了小说原著的影响力,“嘎子”“胖墩”与“玉英”的形象,陪伴着几代人成长。2005年,随着22集同名电视连续剧以及同名动画片的相继播出,全国再次掀起“小兵张嘎”热。2020年4月,《小兵张嘎》列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

《小英雄雨来》手稿从还乡河畔来到了北京

管桦原名鲍化普,“管桦”是参加革命后用的名字。管桦是河北丰润人,1940年参加八路军,入华北联合大学文学系学习。后来任冀东报社记者,发表了第一篇小说《行军》。1942年在冀东军区政治部尖兵剧社任队长、副团长。解放战争中,管桦曾写了一些歌词、剧本和中篇小说。其中话剧《胜利而归》受到军区通令嘉奖并荣获朱德奖章。

1955年,正活跃于北京文艺界前沿的管桦在短篇小说《雨来没有死》的基础上,经过精心构思,创作了中篇小说《小英雄雨来》,讲述了儿童团员雨来聪明勇敢地应对日本侵略者的英雄事迹。主人公“小英雄雨来”其实是抗日战争时期众多冀东少年儿童的一个缩影,直到现在,依旧为人们所深深喜爱。管桦曾经回忆道:“每当夜深人静,故乡还乡河的水影、芦苇荡里的枪声便浮现在眼前。”

徐光耀与管桦的抗战文学创作,深深植根于他们的战争经历与北京的文艺土壤,得到双重滋养。两位作家虽来自不同地域,但共同的抗战经历与革命理想,为其日后在北京进行文学创作奠定了坚实基础。他们将个人经历升华为集体记忆,以文学的方式重构抗战历史。

管桦的童年是在唐山还乡河畔一个村庄度过的。抗战爆发后,他便开始给八路军、游击队送鸡毛信,上树瞭望,发送情报。20岁的管桦参军入伍后,作为八路军随军记者,在冀东军区从事宣传工作。战争期间,他目睹了无数平凡百姓在民族危亡时刻迸发出的英勇精神。有一年春,管桦途经丰润县城北的上水路村时,恰逢日本鬼子来“扫荡”,在这次“扫荡”中,进犯至遵化县与丰润县交界的鲁家峪村的一股日军抓住了一个孩子,却被那孩子带进了地雷阵里,炸死了许多鬼子,那孩子也壮烈牺牲了。1945年夏秋之际,冀东军区八路军某部攻打玉田县城,管桦和尖兵剧社的其他几位同志要去前线采访,在城南庄负责给他们带路的是个十三四岁的孩子。不幸的是,那孩子被炮楼里飞出的子弹击中了太阳穴,当场牺牲。这些真实的经历和鲜活记忆成为他后来创作《小英雄雨来》的情感源泉。

在北京市文联工作时期,管桦不仅写出《小英雄雨来》,还从事歌词创作,为儿童们写了大量歌词,创作出《听妈妈讲那过去的事情》等传世佳作,让少年儿童了解民族历史,珍惜新中国美好生活。

近年来,在管桦家人与中国现代文学馆的共同努力以及管桦陈列馆的大力支持下,《小英雄雨来》这部曾在中国当代文坛产生过巨大影响的手稿,2006年从还乡河畔来到了北京,在中国现代文学馆“安家落户”。2023年12月,《小英雄雨来》手稿被中国现代文学馆馆藏文物定级委员会评为国家一级文物,得到研究、展示,真正长久地“活下去”。

嘎子和雨来 从北京出发走向全国

从北京出发,这两部作品走向全国,成为中国现当代文学的经典之作。它们的成功,既得益于作家个人的生活积累与艺术才华,也离不开北京作为文化中心所提供的创作环境与传播平台。徐光耀、管桦在北京的创作经历,也成为中国现代文学史上一段独特而珍贵的记忆。

《小英雄雨来》最初以系列故事形式发表于《人民日报》(1954年),后经多次修改补充,于1956年结集出版。管桦以儿童特有的天真视角与口语化语言,塑造了机智勇敢的雨来形象。作品中还乡河的自然景观描写,既展现了冀中平原的地域特色,又成为烘托人物性格的重要元素。

《小兵张嘎》被徐光耀反复修改十余稿,作品以幽默诙谐的笔调,刻画了嘎子从调皮少年成长为革命战士的过程。徐光耀将自己在冀中根据地的见闻与感悟融入其中,使故事充满生活气息与真实感。《小兵张嘎》的传播过程展现了北京作为文化中心的独特优势。特别是上世纪60年代《北京晚报》予以连载,使其迅速风靡京城。随后通过电影的上映,在全国掀起“嘎子热”。这种文学与影视的联动效应,使“嘎子”从纸质文本跃入大众的文化记忆。

白洋淀里搏击波浪的嘎子、芦花飘飞中的雨来,共同构筑了抗战文学中的“少年英雄谱系”。这些形象突破了传统英雄的完美模板,雨来的顽皮、嘎子的倔强,赋予了人物真实的人性光辉。管桦曾说过:“抗战时期,全国无论是成年人还是少年儿童,或者男人和妇女,在共产党的领导下,同仇敌忾,不仅给敌人以沉重的打击,也使我们中华民族得以重生。我应当凭自己的良心,带着一种崇敬的心情,描写那个时代儿童团员的爱国精神,教育下一代,这是我创作小说《小英雄雨来》的目的。”徐光耀曾说:“他们抱着崇高的理想去牺牲,牺牲后留下个名字的愿望都没有。”正是这种对平凡英雄的深切理解,以及作家自身在历史洪流中的沉浮体验,为作品注入有骨有肉的灵魂。

《小英雄雨来》与《小兵张嘎》的诞生,正值新中国文化建设的关键时期。它们不仅是对抗战历史的艺术再现,更是对青少年进行爱国主义教育的重要教材。两部作品均突破了当时抗战文学的叙事模式,以儿童为主角,将残酷的战争与童真童趣相结合,开创了儿童抗战文学的新范式。它们不仅在国内产生广泛影响,还被翻译成多种文字,向世界展现了中国人民不屈的抗战精神。

在今天,当我们重读这两部经典时,依然能感受到字里行间流淌的热血与激情。它们不仅是文学史上的瑰宝,更是记录中国人民抗战精神的不朽丰碑。

当一代代少年为堵烟囱的嘎子发笑,为雨来潜入河底的机智喝彩,那些烽火岁月便在书本中复活。这些诞生于北京的抗战经典证明:真正的文学能超越时代困境,将历史伤痛淬炼为照亮未来的精神火炬。

(供图:方继孝)