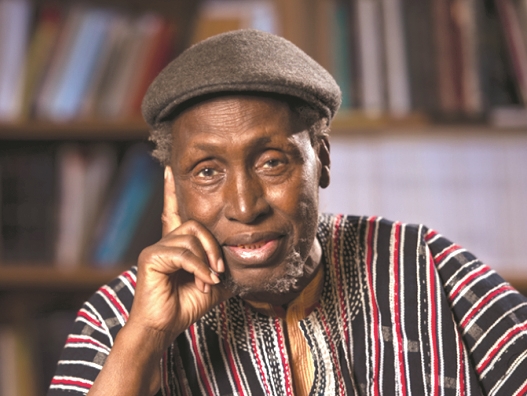

“现代非洲文学巨匠”恩古吉·瓦·提安哥: 生命历程与文学实践的双重变奏

2025年5月28日,肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥去世,享年87岁。这位肯尼亚作家是东非最有影响的作家之一,也是当今非洲最重要的后殖民主义作家之一。1938年,恩古吉出生于肯尼亚一个工农业大家庭;1963年,恩古吉在乌干达坎帕拉的马凯雷雷大学获得学士学位。他在英国的利兹大学完成研究生学业后,成为肯尼亚内罗毕大学的讲师。恩古吉自上世纪60年代初开始文学创作,代表作有“自传三部曲”(《战时梦》《中学史》《织梦人》),以及《孩子,你别哭》《血色花瓣》《乌鸦魔法师》等。在确认恩古吉去世的消息时,他的家人称“他过着充实的一生,打了一场漂亮的仗”。

小镇利穆鲁位于肯尼亚首都内罗毕西北30公里处,静卧于东非大裂谷东部边缘。这里土壤肥沃,常年雾气氤氲,青翠的茶园点缀其间。此地孕育了被誉为“现代非洲文学巨匠”的恩古吉·瓦·提安哥(Ngũgĩ wa Thiong'o)。他生于斯长于斯,亲历了肯尼亚历史上最动荡的岁月。纵使中年后流亡欧美,此地始终是他文学版图的核心坐标。正如他在《再见,非洲》中所言,“约克郡的荒野、勃朗特姐妹的乡村、苏格兰的高地,特别是因弗内斯黄色的金雀花和银色的桦树,一切都是那么赏心悦目,但它们却让我真实地生活在东非大裂谷旁利穆鲁镇的美景中。这是兼有美好与恐惧的回忆”。

在利穆鲁,炉火旁母亲讲述的本土故事,滋养了他的想象力。这片土地上发生的故事,成为日后创作的源泉,也是在这里,他在母亲的鼓励与支持下,开启了通往知识世界的大门。这些构成了他记忆中珍贵的“美好”。然而,这片土地同样深刻着殖民统治的冷酷印记:家园被掠夺的切肤之痛,无处不在的暴力压制,以及那条象征帝国权力与控制的铁路……这一切都成为他挥之不去的“恐惧”之源。正是利穆鲁这片矛盾交织的土地,奠定了恩古吉精神世界的基石。恩古吉早年接受的西方殖民教育灌输的“文明”理念,与他从母亲口中听闻的本土故事格格不入:教科书里描绘的世界图景,与他所见殖民统治的残酷现实以及日后阅读的第三世界人民的苦难与抗争形成尖锐冲突。这种冲突迫使他对传统与现代的紧张、历史的真相、非洲文学的定义等问题次第展开反思。在此过程中,“暴力”与“启蒙”逐渐构成其文学与思想实践的双重变奏——前者铭刻着压迫与反抗的灼痛烙印,后者书写着灵魂觉醒与精神解放的不灭宣言。

“不可或缺的启蒙”

1884年,柏林会议召开,标志着非洲被列强瓜分的开始,英国殖民者手持《圣经》和利剑,高举“商业开发”与“文明开化”的大旗,以“军事暴力”为后盾开启了在肯尼亚的殖民进程。1888年,他们授权英属东非公司以开展贸易和修建铁路为名,从桑给巴尔苏丹手中“租借”沿海地带,展开经济渗透活动。1890年,《英德条约》进一步确认了英国在该地区的势力范围。1895年,英属东非公司无力控制内陆且遭到原住民的抵抗,英国政府遂直接介入,以“反奴隶贸易”“维持秩序”和“传播文明”为由,宣布建立“东非保护国”。随后,殖民者通过一系列条约欺诈和武力镇压,强行掠夺了内陆尤其是中央高地肥沃的土地,驱逐原住民至贫瘠的保留地,并将大片土地分配给白人移民建立种植园经济。1920年,保护国正式升级为“肯尼亚殖民地”。

生于1938年的恩古吉,其生命轨迹与肯尼亚的殖民苦难深度交织。他亲眼见证了英国殖民统治的冷酷:土地被掠夺,劳动被压榨,本土文化被贬斥……殖民暴力无孔不入,渗透至肯尼亚社会的方方面面。亲历的创伤与不公,将殖民统治的暴力深深烙印在恩古吉的灵魂深处。那些以皑皑白骨为代价铺设的铁路、暴力驱逐内罗毕原住民的“铁砧行动”、虐杀“茅茅起义”被拘押者的“霍拉惨案”等血泪事件,反复出现于恩古吉文学创作。

子弹和利剑是肉体征服的手段,而殖民者强加的语言则为非洲人民的灵魂套上了枷锁:学校严禁使用吉库尤语,违者将受到体罚,被挂上羞辱的牌子,甚至还被罚款;相反,英语被视作现代文明的标志,英语成绩优异者会获得奖赏,英语成为通往更高层次教育的通行证;文学课程独尊莎士比亚,英语语言及文学被奉上神坛,而本土语言及文学则遭系统性压制。中学时期,《圣经》成为教授英语语言的范本,在此影响下,詹姆斯王钦定本《圣经》也成为恩古吉最心爱的书籍之一。

然而,不得不承认,这套旨在规训与奴役的殖民教育体系,客观上为恩古吉打开了西方思想宝库,带来了逸出殖民教育初衷的思想启蒙。小学期间,英语老师塞缪尔·凯维乔(Samuel Kevicho)向恩古吉介绍了史蒂文森、狄更斯等欧洲作家的作品简写本。狄更斯笔下的伦敦贫民窟,与利穆鲁保留地的惨状何其类似,都揭露了“文明”幌子遮蔽下阶级压迫的共相。因此,这些作品激发了恩古吉的写作兴趣。联盟中学时期,恩古吉的写作初体验,即试图模仿一位美国作家创作的惊悚小说。同时,他大量阅读了莎士比亚的戏剧并直言:“他(莎士比亚)的人物已成为我每日生活的伴侣……成为我知识结构不可分割的一部分。”莎士比亚笔下的李尔王在暴风雨中崩溃时,直面吉库尤文明撕裂的恩古吉或也曾与其同频共振;《尤利乌斯·凯撒》中,弑君者们以血浴身时,身处20世纪腥风血雨之中的恩古吉意识到了历史的重演。马凯雷雷大学时期,恩古吉开始发表英语小说和戏剧作品,正式步入文坛。他早期文学创作的内容与结构也深受莎士比亚戏剧的影响,比如《大河两岸》讲述了独立前一对青年男女的恋爱悲剧,采用“失衡—平衡—再失衡”的叙事模式,显然受到《罗密欧与朱丽叶》的影响。恩古吉早期思想的启蒙无法脱离西方殖民教育这一基本背景,由此可见一斑。但是,西方文学的叙事范式无形中也框定了他呈现非洲悲剧的方式。

恩古吉早期通过殖民教育接触西方思想宝库的经历,无疑是不可或缺的启蒙,激发了他的书写兴趣,赋予他以书写工具,为他打开了通往广阔知识世界的窗口。然而,殖民教育本身即是殖民暴力最精妙的延伸——它以知识的形态剥夺本土语言、篡改历史记忆、贬低本土智慧,在恩古吉内心深植下文化焦虑的种子。

不断质疑、反思和超越

1967年,恩古吉在利兹大学接受访问时坦承,自己“遭遇了一个危机时刻……我知道我在写什么,却不清楚为谁而写。百分之九十的人不能阅读或言说英语,这是非洲社会的一大特征”。恩古吉“为谁而写”的发问,标志着他已意识到并开始反思殖民教育内在的深刻矛盾:这些西方文学作品,虽极富人文主义价值,其中不乏作家觉察到其他民族所受压迫,并通过作品表现出的同理之心。但总体而言,这种文学不可避免地受到其世界观或欧洲中心主义的影响,在左翼思想和第三世界文学的启迪下,恩古吉开启了一场“反启蒙的启蒙”思想运动。

1963年,肯尼亚独立,举国欢腾的浪潮迅速撞上冰冷的现实。恩古吉以作家的敏锐洞察力,发现殖民统治的身体暴力虽有消退,但其精心构筑的经济结构、政治格局以及根深蒂固的文化霸权,却被接管权力的本土民族资产阶级近乎全盘接收。独立最终沦为一场“换旗仪式”,肯尼亚仍严重依赖并受制于前殖民宗主国和国际垄断资本,本土统治者实质上沦为外国利益的代理人,因而独立的意义大打折扣且带有相当的欺骗色彩。原本赤裸的殖民主义摇身一变,转向一种更巧妙、多变的压迫方式——新殖民主义。

这种新殖民主义并非暴力的终结,只是表现方式有所变化。新殖民主义对肯尼亚民众施加更为系统、更难抗拒的“结构性暴力”:就经济而言,低工资、土地分配不公、对外资的深度依赖持续榨取民众的血汗;文化上,殖民时期对本土语言和文化的贬低与异化政策依然延续,甚至有所强化,英语依旧是通往权力与资源的钥匙,西方意识形态与价值观念被奉为圭臬。恩古吉的《一粒麦种》《血色花瓣》等作品,正是对后独立时代各种理想幻灭与社会乱象的记录与批判,揭示出新殖民主义不过是殖民暴力披上的精致伪装。

20世纪七八十年代,随着肯尼亚政治、经济形势恶化,民众掀起激进抗议运动,表达对后殖民时代的不满。恩古吉本人也因言获罪,未经审判被拘押入狱,长达一年之久。这段与国家暴力机器的“短兵相接”,成为其思想骤然转向本土社会和暴力抵抗的关键事件。一年的铁窗生涯让他对权力的本质、国家暴力的冷酷,以及知识抗争面临的风险有了切肤之痛。

面对新殖民主义在文化领域的持续暴力,恩古吉的“反启蒙”并非凭空构建,其力量源泉植根于利穆鲁的美好记忆——母亲的炉边故事。这些承载作家童年回忆的本土口头传统,绝非简单的温情回忆,而是与殖民教育相迕的另一套抵抗性“启蒙”叙事,被恩古吉重新发现并化作对抗新殖民文化霸权的武器。那些“兔子智取狮子”的寓言,潜移默化地传授了以弱胜强的智慧,解构着“强权即真理”的殖民逻辑,为《十字架上的魔鬼》中的反抗叙事埋下种子;“绝症患者经众人帮助寻得药师最终治愈疾病”的故事反复被讲述,传递着团结互助的信念,为《马蒂加里》中对集体抵抗的呐喊奠定了根基;吉库尤起源神话中食人魔对众人的攻击,与全球资本主义的“食人性”逻辑如出一辙,为《十全九美》潜藏的战斗叙事埋下伏笔。

口传故事与本土智慧为恩古吉日后的文学创作注入了灵感与活力,后成为其建构非洲主体性的关键。然而,正是在理论思想的激发下,恩古吉才认识到其中蕴含的强大抵抗力量。1978年,出狱不久的恩古吉在一次采访中,回忆了其思想经历的三次认知撕裂,每一次都源于两种截然对立视角的尖锐碰撞。联盟中学时期(1955-1959),殖民教育将反抗殖民统治的肯尼亚爱国者贬斥为破坏性力量,却将殖民者及其当地“合作者”美化为文明的化身。马凯雷雷大学时期(1959-1964),他再次体会到两种认知的撕裂:一方面是英语系课程代表的欧洲中心主义叙事视角;另一方面,则是图书馆所藏非洲及加勒比文学作品中被压迫者奋起反抗的另类世界图景。对非洲和加勒比文学作品的发现,标志着恩古吉开始转向第三世界文学,不过,他强调负笈利兹大学的经历“至关重要”。此时,身处英国学术中心,他面对的冲突更为显性。一方是官方保守的传统学术立场,其逻辑内核仍是维护压迫者的合法性;另一方则是非官方的激进思想潮流,将反抗者视为推动历史进步的积极主体。正是在此时期,他深入接触了马克思、列宁、法农等思想家的作品。同时,苏俄文学以及加勒比地区的黑人写作也极大地拓展了他的视野。考虑到这些著作或以英文写成,或以恩古吉并不掌握的法语、德语、俄语所写,故他实际阅读的是英译本,因此,英语作为阅读媒介的核心作用便不言而喻。具有反讽色彩的是,通过这套殖民者强加的语言工具——原本旨在规训与同化被殖民者的系统——恩古吉反而获取了剖析与批判殖民主义本身的理论利刃。

这种持续不断的认知撕裂及其带来的精神阵痛,构成了恩古吉思想蜕变的核心动力,迫使他不断质疑、反思和超越殖民教育强加的单一世界观。他最终从困惑挣扎于殖民知识框架的“被启蒙者”蜕变为自觉的、为非洲人民寻求精神解放与文化自主道路的坚定“启蒙者”,并践行了一种独特的“反启蒙的启蒙”路径。

反启蒙的启蒙

那么,何为“反启蒙的启蒙”?

恩古吉践行的“反启蒙”,绝非对理性或进步的简单拒斥,而是对借“文明”与“进步”之名、行压迫之实的殖民知识体系的解构与清算。他在《思想去殖民》中痛斥殖民教育体系将欧洲知识奉为普世圭臬和唯一真理,同时系统地贬低、否定乃至抹杀非洲本土的知识、语言和历史。此类暴力披着“启蒙”外衣,实则企图摧毁被殖民者的文化根基与自信,控制人们认识自我与世界的方式。恩古吉同样反对单一官方历史叙事。它将西方现代化道路描绘为非洲唯一可行的救赎路径,否定非洲发展道路的独特性、多元性与内生动力。他批判殖民教育灌输的极端个人主义,指出它侵蚀了非洲传统中维系社会的集体结构与互助伦理。恩古吉认为,这种对历史的垄断性解释和对个人主义的推崇,共同服务于压迫性的权力结构。在其政治寓言小说《马蒂加里》中,恩古吉构建的几组“逻辑悖论”,尖锐地指向独立后非洲社会权力结构的持续不公与深层矛盾:“真理之声”广播对真实历史的歪曲,服务于统治者的利益;而“劳动者一无所有,资本家盆满钵满”的荒诞现实,则赤裸裸地展现了新殖民主义经济秩序下劳动价值被系统性掠夺的本质。

值得注意的是,“反启蒙”绝非恩古吉思想的终点,其根本在于建构基于非洲文化主体性、真正服务于人民解放的新启蒙。这种新启蒙以“去殖民”“人民性”“实践性”为特点。

卡米里苏(利穆鲁的一个小村庄)社区教育与文化中心堪称恩古吉“解殖性启蒙”“人民性启蒙”与“实践性启蒙”三大理念完美融合的体现。其核心成果是与米里伊(Ngũgĩ wa Mĩriĩ)共同创作的吉库尤语戏剧 《我想结婚时结婚》(Ngaahika Ndeenda,1977)。该剧的创作过程本身就是一种革命性实践。剧本绝非书斋空想而来的产物,而是在恩古吉、米里伊与当地的农民、工人共同讨论之下创作而成,是真正意义上人民集体智慧的结晶。其内容直击肯尼亚新殖民时代的残酷现实,表现了新兴本土资产阶级精英与外国资本勾结、联手对农民、工人进行的压迫,引发了观众的强烈共鸣。演出形式同样体现了彻底的“人民性”。戏剧由社区民众担任演员,在乡村露天广场公开上演,彻底打破了精英剧院对文化空间和话语权的垄断,将戏剧重新变回“人民的论坛”。整个创作、排练、演出过程,本身就是一场政治教育和阶级意识觉醒运动。它不仅生动地揭露了社会不公,更激发了民众的广泛讨论与深刻反思,促进了底层团结,使戏剧展现出强大的民众动员能力。

正因如此,1977年11月16日,肯尼亚政府通过撤销该中心公共集会许可证的方式,禁止了《我想结婚时结婚》的进一步公开演出。恩古吉也于1977年12月被捕,未经审判就被投入肯尼亚最高安全级别的监狱长达一年之久。其后,政府宣布卡米里苏社区教育文化中心为非法组织,这里被政府派遣的武装警察夷为平地,整个地区的所有戏剧活动也被禁止。卡米里苏社区教育文化中心的悲剧性结局证明了这种扎根于民众的“实践性启蒙”对新殖民压迫结构构成的致命威胁。即使在狱中,恩古吉的思想之火仍在燃烧——他在厕纸上用吉库尤语创作了《十字架上的魔鬼》初稿,辛辣讽刺了新殖民主义时期肯尼亚民族资产阶级的“盗贼”本质。结尾女主人公举起手枪,击毙了那个害得自己未婚先孕的老头,只留给男主人公一个离去的背影,暗示着肯尼亚人民不屈的反抗品格。

恩古吉的生命历程与文学实践诠释了“暴力”与“启蒙”之间复杂而辩证的关系。一方面,他揭示了殖民及新殖民统治所施加的多重暴力:从赤裸的肉体摧残、土地掠夺,到隐秘的经济压榨、政治压迫,直至最精妙也最深远的文化暴力。这种文化暴力,以“教育”为名,强制灌输欧洲中心主义的知识体系,试图从精神上奴役被殖民者。讽刺的是,正是这套充满暴力性的殖民教育体系,意外地成为了恩古吉最初的“启蒙”来源。然而,恩古吉并未停留于殖民知识框架下的“被启蒙者”。他清醒地认识到殖民“启蒙”本身即是文化暴力最核心的组成部分。由此,他开启了一场“反启蒙的启蒙”运动。这场运动的精髓,在于将“启蒙”本身锻造为反抗的武器,广大群众参与的思想交流过程中实现的抵抗才最具有彻底性,即“启蒙的‘暴力’”。这里的“暴力”,绝非物理的强制,而是指思想觉醒所蕴含的强大的、颠覆性的能动力量。恩古吉的文学实践强有力地证明了启蒙与革命并非对立,二者紧密交织、相互促进。它昭示着,真正的觉醒与解放,必须同时是思想上的革命和实践中的抗争。

(作者系北京科技大学外国语学院博士生)