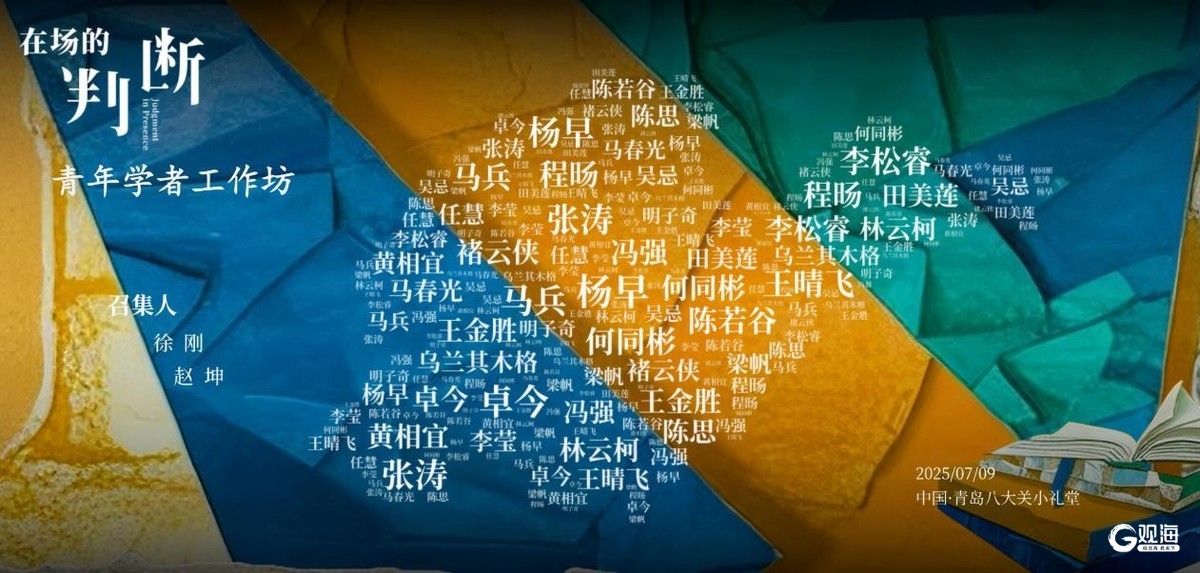

“在场的判断:新世纪文学的历史化”青年学术论坛在青岛举办

为了进一步系统化、历史化地梳理世纪之交以来的文学,7月9日,由中国当代文学研究会、青岛市中国新文学研究会、中国社科院文学所当代文学创新团队、山东大学人文艺术研究院联合主办的“在场的判断:新世纪文学的历史化”青年学术论坛在青岛举办。围绕“在场如何判断”这一核心议题,来自中国社会科学院、中国艺术研究院、湖南省社会科学院等科研机构,以及山东大学、吉林大学、华东师范大学、杭州师范大学、温州大学、中国海洋大学、青岛大学等多所高等院校的二十余位青年学者参与其中,大家以“在场”的身份,就新世纪文学的演化轨迹、创作实绩、历史经验、批评方法等方面展开对话和讨论。

论坛开幕式由山东大学教授、青岛市新文学研究会副会长赵坤主持,中国社会科学院文学所当代室副主任、研究员田美莲,中国当代文学研究会副会长、研究员杨早分别致辞。田美莲在致辞中表示,新世纪文学既承载过去、预示未来,又蕴含了当下现实。作为研究者,要为文学思潮、流动现象、文学事件、文学热点等提供有说服力的解释模型,赋予它们历史意义与思想深度,展现新时代的历史张力与内在历史逻辑。这就要求我们既要传递文化符码与精神标识,完成对历史的复原和重建,又要在历史流动中锚定当代性,展现区别于过去时代的独特历史经验、精神气质、美学探索与文化困境,聚焦社会转型期的精神图景与融入困境,探索底层生存、城乡变迁、生态危机、历史记忆、未来科幻等领域,避免陷入相对主义或价值虚无的怪圈中。杨早在致辞中强调,新世纪文学的历史化正面临全球化、信息化、市场化的考验,文学因素既充斥在各种不同的文化版块,同时又显得好像不那么重要,所以就亟须重建更有共识的解释框架,更有效地阐释这样的文学。因而当下讨论“在场的判断”这一关乎新文学历史化的当代议题的初衷,是希望在场学者能够以判断来介入历史化进程,希望新世纪文学在我们手里能够有一个合法而准确的历史定位,进而让中国文学实现继续性发展。

圆桌论坛由中国当代文学研究会常务副秘书长徐刚和山东大学赵坤教授共同主持。在场学者首先在“历史”与“在场”的辩证关系中,就历史化的方法和途径发表各自看法。湖南省社会科学院文学研究所所长、研究员卓今提出让“阐释循环”重新回到批评现场的必要性,指出阐释者的观点需要在众声喧哗之中得到碰撞修正,尤其在历史视域完全开放的前提下,一方面要拥抱陌生化,一方面也要打开历史反思的按钮,才能避免偏颇。青岛大学王金胜教授提出“作为方法的历史化”,而非仅仅作为文档化、技术化、操作化的历史化。相较之下,吉林大学张涛教授则关注历史化过程中“问题多于方法”的现象,他从新世纪文学的内部流变和外部总体性瓦解的现场说起,呼吁重建更具共识的文学史叙述以纾解批评焦虑。《扬子江文学评论》副主编何同彬回应张涛教授关于历史化的焦虑情绪,指出批评家如果需要行动和追求、保存和敬仰、忍受和渴求解放,以适当适宜的批评打开历史的空间。

在关于历史化的对话中,文学作品的经典化作为主要路径之一得到深入讨论。《文艺研究》副主编李松睿首先就编刊实践指出“历史”过剩然而“判断”匮乏的现象,进而借镜现代文学的经典化路径,探讨当代文学如何在变动语境中从打“固定靶”向“移动靶”位移,如何在历史绵延与判断累积状态下,从“朋友圈”意识转变为“共同体”意识。杭州师范大学副教授王晴飞主张以个案研究,在看起来似乎毫无关系的非常破碎的文学现场,拼贴出具有整体性特征的文学史面目。青岛大学教授冯强试图以海子的诗歌史评价为例,反思文学史常识的形成过程,并由此做一点重写当代诗歌史的尝试。中国社会科学院文学研究所副研究员程旸看重小说创作中现实与想象的互塑关系,指出两个因素在小说孰多孰少并无固化的评价标准,重要的是此起彼伏的紧密结合。山东大学副教授薛熹祯则以莫言及其小说在韩国的接受为例,分享了作家的文学活动如何参与作家文学形象自我建构的议题。

围绕新世纪文学的新现场和新现象,中国社会科学院文学研究所副研究员陈思、黄相宜,华东师范大学副教授林云柯,温州大学瓯江特聘教授乌兰其木格,山东大学副教授陈若谷,中国海洋大学青年教师李莹、青岛大学青年教师任慧等多位青年学者也都结合最新洞察发表新见。陈思认为,面对新世纪文学的现场,作出在场之判断的前提,在于重建新世纪文学史的历史储备,这储备包括但不限于历史意识、未来意识、制度意识以及相关的文学批评艺术等四个方面。林云柯聚焦文学的理论生产与当代文学作品的阅读之间的脱节现象,在公共领域与私人经验之间的互动关系上加强判断的反思。乌兰其木格依据媒介研究经验,指出虽然新媒介文学已从野蛮生长过渡到减速提质阶段,但其经典化还有漫漫长路,我们作判断时也需边摸索边前行。如果说以上几种观点分别呈现了作出在场之判断的必要储备和主要路径,那么接下来陈若谷对于交叉视野的引入,黄相宜对于数智时代新大众文艺这一新生态的关注,李莹对于“文学青岛”这一文化研究个案的借鉴,以及任慧对于以沉积岩抑或价值河床象寓判断层累的尝试,之于在未来打开“在场的判断”的阐释空间,具有前瞻性的意义。

论坛的闭幕环节由徐刚主持,山东大学文学院副院长马兵进行学术总结。马兵教授指出,本场学术论坛有三个关键词,一个是“在场”,一个是“判断”,还有一个是“历史化”,在场学者在对其阐释的过程中依凭自身独特的批评经验和鲜活的时代记忆,表达着鲜明的个人立场和文学主张,并且试图从各自的视角、以个性的方式,呈现内里的张力、路径抑或困境,这些在场的、即时的判断,本身即构成“在场的判断”的一部分。不过,马兵教授同时也发现,在场学者似乎对新世纪文学当下缺乏共识的状态达成某种程度的共识,因而他呼吁在场学者超越历史局限和个人限度,大胆拓宽历史化的方式和路径,号召大家致力重建更具共识的文学史叙述框架,以共同期待新的文学共识时刻的到来。