“黄沙”还是“黄河”? ——兼论中国古典诗歌诗境的再造与还原

“黄沙”还是“黄河”:文本之争

王之涣《凉州词》是一篇争议颇多的名作,今日通行本文字为:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”历来人们分歧最大、争论最多的是其首句首词,有人认为是“黄河”,有人认为是“黄沙”。“黄沙派”代表有竺可桢、刘永济、姚奠中、王汝弼等,他们主要从地理、气候角度考虑,认为“黄河”与玉门关远不相及,而“黄沙”则为玉门关习常所见。“黄河派”代表有施蛰存、林庚、沈祖棻、刘逸生等,他们主要从文学欣赏的角度,认为“黄河”意境远胜于“黄沙”,而且现在大多数本子都作“黄河”。该问题一直没有获得解决,争论似乎仍有延续下去的可能。本文的目的是想提供一种新的解读思路和方法,争取能为类似争论画上休止符。

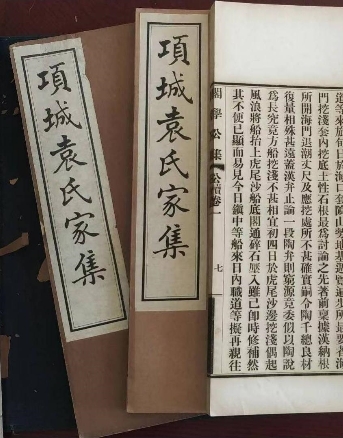

为了使问题获得解决,我们需要对该诗的版本源流做一梳理。由于明代“黄河”异文已大量出现,故只将明以前著作纳入考察范围。通过梳理,笔者发现,该诗早期流传,存在三个系统。第一系统题为“出塞”。据《太原王府君墓志铭并序》“吟《出塞》”句,参以岑仲勉《唐人行第录》的考证,知高适《和王七玉门关听吹笛》所谓“王七”即王之涣,而其所和的《玉门关听吹笛》,即王之涣此诗。宋初编《文苑英华》卷一九七所录者,题作“出塞”,首句作“黄沙直上白云间”,末句作“春光不度玉门关”。北宋郭茂倩编《乐府诗集·横吹曲辞》下录王之涣《出塞》,文字与《文苑英华》卷一九七全同。南宋初计有功《唐诗纪事》卷二六亦录此诗,除末句“度”作“过”外,其余文字也与《文苑英华》卷一九七同。此题为“出塞”的系统当属最早。第二系统题为“凉州”,最早见于唐芮挺章《国秀集》。《国秀集》虽为唐人选唐诗,但今日能看到的最早版本为《四部丛刊初编》景明刻本,此本所录诗题为“凉州词”,首二句作“一片孤城万仞山,黄河直上白云间”,末句作“春光不度玉门关”,与通行本颇不相同。明人喜改古书,为学界共识,其作“黄河”乃孤证,故此传本在可疑之列。《文苑英华》卷二九九亦录此诗,题为“凉州”。除“黄河”作“黄沙”外,其余与《国秀集》同,“沙”“河”二字草书几乎无别,其间必有一误。二者显然属于同一系统,题为“凉州”,应是乐工用《凉州》曲调歌唱时修改所致,首二句互易,应当也是出于演唱的需要而做的调整。“出塞”与“凉州”两个系统的本子当行于文人间,故为皇家组织编撰的《文苑英华》同时采录。郭茂倩考证精细,只采录原始的《出塞》系统本子,对于改编后的《凉州》一系,则不予采纳。第三系统出自小说家言的民间传说。唐薛用弱《集异记》是最早载录该诗的文献之一,此书乃唐人小说集,四库馆臣称,为“历代词人恒所引据”。明正德、嘉靖间所刻《阳山顾氏文房小说》本为《集异记》现存的最早版本。《阳山顾氏文房小说》本、《虞初志》明如隐草堂刻本所录本、《说郛》本《集异记》记述“旗亭画壁”故事时录此诗,首句首词作“黄沙”,其余文字与通行本同。宋曾慥《类说》、元辛文房《唐才子传》等皆采录“旗亭画壁”故事,亦录此诗,首句首词作“黄沙”,末句云“春风不度”,显然皆源于《集异记》。这个系统乃民间传说传本,今日通行本由其脱胎而来。

根据以上分析可知,此诗在明以前的版本中,无论是哪个系统,除讹误者外,首句首词皆作“黄沙”而不作“黄河”,那么“黄河”是如何取代“黄沙”而占据主导地位的呢?

中国古典诗歌以意境见胜,而意境建构离不开意象,意象决定意境。对于传世诗歌文本,文人往往根据自己的审美追求,通过意象改动再造诗境。表面上看只是版本问题,实有深厚的历史文化根源。王之涣《出塞》的文本变化也是如此。

尽管宋元的唐诗选本已出现了“黄河”的异文,如宋洪迈《万首唐人绝句》、元杨士宏《唐音》,但由于《万首唐人绝句》宋本不传,今人所见都为明刻本,因此我们不好确定改“黄沙”为“黄河”的始作俑者究竟是宋人还是元人。但可以肯定,明人根据先前的讹误本,大多已认定“黄河”为是了。如高棅《唐诗品汇》、李攀龙《唐诗选》、钟惺等《唐诗归》、张之象《唐诗类苑》等,皆据《集异记》讹本定首句为“黄河远上白云间”。其原因在于,“黄沙直上白云间”是北方和西北大荒漠中特有的景象,是生活在中原的文人所无法想象的。而“黄河”“白云”的景象于黄河流域随处可见,自然也容易被大众接受。陆时雍《唐诗镜》于此诗注中录《集异记》“旗亭画壁”故事时,中间特作改动,云:“至双鬟发声,果讴‘黄河’云云。”此处以“黄河”代指王之涣《出塞》诗,说明在明代,“黄河远上白云间”的意境已深入人心。文渊阁《四库全书》也把原初作“黄沙”者,如《集异记》《文苑英华》《万首唐人绝句》《类说》《唐诗纪事》《唐才子传》等,统统都改为“黄河”。同时,不少明清文人也把黄河与玉门关联系起来。如清屈复《晓亭所赠盆梅将谢矣》:“黄河直上玉门前,百万貔貅镇塞天。”吴嵩梁《哭蒋大湘雪》:“一带黄河水,伤心抵玉门。”“黄沙”改为“黄河”,使原来荒漠沉郁的诗境变得宏阔高远。林庚说:“从形象上看,‘黄沙直上白云间’确是不太理想,因为‘黄沙’如果到了‘直上白云间’的程度,白云势必早变成了黄云。”施蛰存认为:“论句法气势,则应当以‘黄河远上’为较好。李白‘黄河之水天上来’就是同一意境,这都是当时人对黄河上游的印象。”刘逸生也说:“再则‘黄沙直上白云间’,从意境上说,比起‘黄河远上白云间’七字,也差得实在太远。‘黄河远上白云间’七个字,莽莽苍苍,浩浩瀚瀚,给人的是‘黄河之水天上来’的壮美感觉,把人的思想感情引到了辽远高阔的境界。”由此不难看出,人们取“黄河”而舍“黄沙”,乃是从艺术审美的角度做出的选择。

如此一来,“黄河”“白云”构成了一片高远辽阔的诗境。在此背景之下,“杨柳”和“春风”所营造的青春气象与羌笛传出的悲凉之音形成强烈反差,从而交织成一种复杂的情感,大大增强了诗歌的艺术感染力。读者仿佛身临其境,感受到一种哀怨之音在空寂的天地间回荡。由此可以看出,清以降“黄河”“春风”版本能一家独秀,实是大众参与诗境再造的结果,且再造之妙,誉其为唐诗七绝压卷之作亦不为过。

再造与还原:美与真的权衡

不过,文学研究与文学欣赏毕竟不同。文学欣赏多着眼于当下的美感需求,而文学研究更倾向于还原事物本身。就此诗而言,若对其进行文本与背景双重还原,便会得出完全不同的结论。

据《太原王府君墓志铭并序》,王之涣曾“优游青山”。前引岑仲勉考证也从侧面证明,王之涣有可能到过玉门关。退一步说,即使王之涣没有去过大西北,其笔下的《出塞》,也必然以时人塞外传说为依据,虽非本人经验,也当是时人所经验。上文已证,早期版本几乎都作“黄沙”而非“黄河”。除此之外,还可由三个方面为文本还原提供旁证。其一,唐人诗中,每将“玉门”与“山”联系起来。如李白《从军行》云:“从军玉门道,逐虏金微山。”王昌龄《从军行七首》之四云:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”古人对于地理的概念不似今人精确,其笔下的玉门,有可能指玉门关外数百里乃至更大的范围,故不可把玉门与具体的山锁死。即使在古玉门关看不到山,也不可否定唐人的描写。然而唐人从未有将“玉门”与“黄河”相联系者,因为在玉门关或关外,根本就没有黄河,两者实不搭边,即如吴乔《围炉诗话》所言:“黄河去凉州千里,何得为景?”其二,玉门关外确有千里流沙之景。《太平御览》卷七四引《广志》曰:“流沙在玉门关外,南北二千里,东西数百里。”此景可从唐诗中得到印证。如岑参《玉门关盖将军歌》:“玉门关城迥且孤,黄沙万里百草枯。”虞世基《出塞》:“誓将绝沙漠,悠然去玉门。”王昌龄《从军行七首》之四既提到“雪山”“玉门关”,同时又说“黄沙百战穿金甲”,可见唐诗中“玉门”与“沙漠”组合成景为常态。其三,从用词来看,“黄河远上”违背常理,不符合逻辑。“上”是动词,而黄河水只能“下”,不能“上”。因此站在河岸向东望,看河只可能是“远去”“东去”或“东下”。如明陈子龙《秋归涉黄河》:“秋水下龙门。”孟郊《秋怀十五首》之二的确写道“黄河倒上天,众水有却来”,但“倒上”二字反而证明,正常情况非为“上”,而是“下”。按照常理,若作者一路西行到达玉门关,最有可能的是向陌生的西方远眺,而不是回头东看。如果西望黄河,则是“来”,如李白《公无渡河》云“黄河西来决昆仑”,《游泰山》云“黄河从西来”。王之涣此诗按正常表述,当言“黄河远下白云间”,不得云“远上”。如若坚持《国秀集》“黄河直上”为是,终究只是孤证,而孤证不信,此为训诂考据的共识。

就背景还原而言,须返回到唐朝西北边塞风云变幻的情境考虑。《新唐书·突厥传》言:“唐兴,蛮夷更盛衰,尝与中国抗衡者四:突厥、吐蕃、回鹘、云南也。”四者之中,尤以吐蕃为甚。唐与吐蕃交锋处,在今青海、甘肃、新疆一带,唐诗中频频出现的安西、敦煌、玉门、阳关、铁关、沙州等,都在这一带,也正是丝绸之路的必经之地。唐朝长期向此地用兵,一是要对付吐蕃进犯,二是要确保丝绸之路的畅通,唐代与西北有关的大量边塞诗便由此而生。青、甘、疆一带多沙漠,战事多发生在大漠之中,故唐人每以“沙场”代指战场,因此边塞诗常言及“沙”。在恶劣的环境中,戍守边关的将士生活异常艰苦。他们在这里几乎感受不到春天,却时常面对死亡的威胁。王之涣壮游边关,举目之间“天平四塞尽黄沙,塞冷三春少物华”(崔希逸《燕支行营》二首之一),故而他笔下呈现出只有塞外才能见到的奇观。

“黄沙直上白云间”,谓大漠之中飙风突起,卷起黄沙直冲白云之间。因为沙漠风暴有致命危害,所以这里写的不是壮观之景,而是险恶之境。冲天而起的黄沙与险峻峭拔的高山,压抑着“一片孤城”,这便是将士们面对的生活环境。玉门关是西北的门户,千千万万的大唐将士由此出关,可他们中间的许多人就再也没有回来,正如王翰《凉州词》所言:“古来征战几人回?”这就是严酷的现实。宋之后,社会生活发生巨大转变,宋、西夏、辽、金分庭对峙,整个大西北已非宋所有,宋政权蜷曲在中原。西北特有的“黄沙直上白云间”的奇险之景,也渐渐淡出人们的视野。由此而下的元、明、清三朝,由于版图的变化,再也未像唐朝那样长期用兵西北。文人多半生活在中原及江南富庶之地,“黄沙直上”渐成为不可想象之景,与此同时,贯穿北方大地的“黄河”则成为文人经常歌吟的对象。从审美追求和意境内涵来看,“黄河”比“黄沙”更加丰富且更具诗意。因此,本来只是小说系统的民间传本,到了明清反而成为诗境再造的最佳选择。今天通行的本子,可以说是文人脱离事物本身,根据其自身的经验及时代的审美趋向,对文本进行集体选择、修改的结果。

接受美学认为,作品接受中阅读者的再创造是一件必然的事情。按照伽达默尔的说法,所有理解性的阅读始终是一种再创造和解释。王之涣《凉州词》的文字变迁似乎也符合这一规律。然而必须指出的是,改造后的诗歌毕竟不再是作者的原诗。古典诗歌诗境的每一次再造,尽管都是当下历史通过文本的反映,却不再是诗的原态。解读所指向的终极领域是意义的追寻,但如果只是为了比较哪一种意义更有价值或更具美感,无疑都是对其他意义的遮蔽,那么这样的解读就不是一个开放的过程。诗人的心灵是“一个容纳着无数情绪、词句、意象的贮藏器,能够等待所有成分到齐产生作用”。清方东树也说:“乃知君子心,用才文章境。”因此,还原诗歌以走进诗人的创作心灵,可在当下提供解读作品的新思路。

还原《凉州词》后可见,诗作展示的不仅是西北的苍茫,更是作者内心的荒凉。但凡目睹过沙漠风暴者,都会震撼于其铺天盖地之势。春季西北沙尘多发,当别处春意融融、草长莺飞之时,此地却乾坤颠倒、云暗天低,难见一丝柔和春光。诗人壮游西北,领略了迥异的人文物色,也目睹了戍边将士的苦辛。雄浑苍茫的黄沙和凄凉萧楚的羌笛,都让春光难以撕破昏暗,让久戍之怨难以排解。孤城独立于天地之间,人情隔绝于魏阙之外。王之涣身临其境,体会到关内外之别岂止地貌风物,于是将可以描绘的风沙和不可直言的人事,写入首尾呼应的诗句中。

相比之下,经改造过的诗境意境更优美,像一幅色调和谐的画作。然而诗毕竟不同于绘画,诗具有画面无法替代的言外之意。总体而言,再造过的《凉州词》更具有普通人皆能想象的画面美感,也具有可以普遍共情的辽阔意境,但是其意义已与原作者之心境大相径庭,也就听不到可以与亲历者共鸣的弦外之音了。从再造到还原,对于当下的启示,就是跳出固有的、抽象的美感,找回产生真实情感的动机,这和伽达默尔所说的“人们总是在用不同的方式理解”目标一致。古典诗歌能够激发我们的,正是这种写在基因里的诗意。