林海音笔下的乡愁与女性

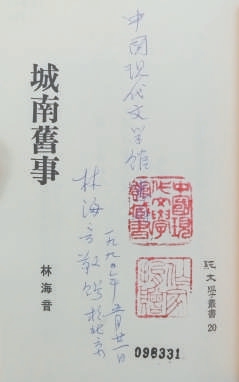

林海音《城南旧事》自用本 中国现代文学馆存

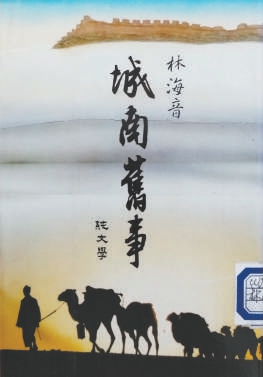

林海音《城南旧事》签赠版 中国现代文学馆存

林海音的《城南旧事》自1960年问世以来,始终被视为中国现当代文学中的一颗明珠。这部以20世纪20年代北京城南为背景的自传体小说,通过孩童英子的视角,既记录了旧时代的市井风情,也揭示了女性在时代夹缝中的命运沉浮。作品以“乡愁”为内核,以“女性经验”为底色,构建了一种独特的叙事美学。作为台湾女性文学的开山之作,《城南旧事》在文学史上占据着承前启后的位置,它既延续了五四新文学对个体生命的关注,又以女性独有的细腻笔触,将乡愁书写从宏大的家国叙事转向微观的日常经验。

双重漂泊与记忆重构

《城南旧事》的生成根植于林海音个人的生命轨迹与时代语境的双重作用。林海音生于日本大阪,幼年随父母迁居台湾,五岁又举家迁至北京,这一辗转经历使她天然携带了“文化漂泊者”的身份。

北平的25年生活成为她创作的精神原点,正如她在回忆中所言:“北京城南的胡同、四合院、骆驼队的铃声,构成了我金色年代的底色”。这种对故土的眷恋,在1948年迁居台湾后愈发强烈。彼时的台湾正处于文化认同的混沌期,外省移民的离散经验与本土意识的萌芽形成复杂张力。林海音试图通过文学重构记忆中的北京,既是对个人乡愁的纾解,亦是对中华文化根脉的追寻。

值得注意的是,《城南旧事》的创作并非简单的怀旧。上世纪50年代的台湾文坛笼罩在政治宣传替代艺术探索的阴影下。林海音选择以童年视角书写北平,通过“去宏大叙事”的策略,将家国情怀隐于日常细节之中,如“惠安馆的疯女人”秀贞与大学生思康的悲剧,表面上是个体命运的偶然,实则暗含对封建伦理的控诉。秀贞因未婚先孕被家族驱逐,思康则在革命浪潮中消失无踪,两人的命运交织成一曲时代转型期的哀歌。这种以微观叙事折射时代巨变的笔法,使作品超越了地域限制,成为两岸共同的文化记忆载体。

散文美学的影像转译

1983年,吴贻弓执导的同名电影《城南旧事》成为文学经典影像化的典范。影片将叙事重心聚焦于英子与秀贞、小偷、宋妈的三次离别,以“串珠式结构”强化了“逝去”的主题。导演采用长镜头与空镜头的交错,如骊歌《送别》伴随的西山红叶、城南胡同的四季更迭,将文字中的诗意转化为视觉的绵长余韵。这种“以景言情”的手法,恰如“一幅素雅的中国水墨画,满含人间烟火味,却无半分名利心”。

电影的成功不仅在于形式创新,更在于对原著精神的精准捕捉。饰演英子的沈洁以天真未凿的表演,复现了小说中“童眸观世”的纯粹性。在“小偷被捕”段落中,镜头始终以英子的视角呈现,她透过人群缝隙看到的不是“罪犯”,而是那个曾与她谈论弟弟学业、分享草丛秘密的“厚嘴唇叔叔”。这种视角的坚守,使电影继承了原著对道德判断的悬置,保留了人性的复杂性。而郑振瑶饰演的宋妈,则通过“喂奶时沉默的侧影”、“数钱时的颤抖手指”等细节,将底层女性的隐痛演绎得淋漓尽致。当宋妈得知子女夭亡却仍要为主家洗衣的镜头出现时,画面中搓衣板的摩擦声与窗外的雨声交织,将无声的苦难推向高潮。

该片斩获多项国际电影节奖项,并在央视常年重播,证明其艺术生命力跨越了时代与媒介的界限。更重要的是,它让《城南旧事》从文学经典转化为大众文化符号,电影上映推动了原著销量的大幅增长,北京城南旅游线路中新增了与之相关的网红打卡点。这种跨媒介传播不仅扩大了作品影响力,更推动了中国散文电影的美学探索。此后,《边城》、《呼兰河传》乃至《我的阿勒泰》等文学改编电影都可见《城南旧事》的叙事基因。

女性叙事的范式突破

在中国现代文学史上,《城南旧事》的独特价值在于其对女性书写传统的革新。林海音摒弃了男性作家的框架,转而以女性经验解构宏大叙事,如“驴打滚儿”一章中,宋妈为生计被迫与子女分离,其悲剧不仅是个体命运的偶然,更是封建经济结构下女性工具化的缩影。当宋妈用乳汁哺育主家孩子时,自己的女儿却被丈夫贩卖,这种“母职的异化”直指传统社会对女性身体的剥削。这种对底层女性生存状态的关注,与同时期大陆文学中“革命女性”的塑造形成鲜明对比。当丁玲笔下的莎菲仍在知识分子的精神困局中挣扎,而林海音已将目光投向更广阔的民间女性群体。

此外,林海音通过“女性乡土叙事”重构了乡愁的内涵。传统乡愁书写多聚焦于男性的离乱之痛,比如鲁迅的《故乡》,而《城南旧事》则以“母亲腌制的酱菜”、“四合院里的石榴树”等生活意象,将乡愁具象为女性操持的日常空间。在“我们看海去”章节中,英子母亲擦拭青花瓷瓶的细节,不仅是对物质文化的珍视,更隐喻着女性在文化传承中的枢纽作用。这种视角转换,不仅打破了男性中心的叙事霸,更揭示了乡土社会中女性作为文化传承者的隐性力量。林海音的乡愁被女儿情结所滋养,从柴米油盐中生长,成为对生命本真的叩问。

这种叙事范式的突破,直接影响了后续的女性文学创作。席慕蓉的《时光九篇》中对草原记忆的诗意重构,龙应台《目送》中代际关系的细腻描摹,都可视为《城南旧事》美学精神的延续。可以说,林海音为华语文学开辟了一条“去英雄化”的叙事路径,让女性经验从历史的边缘走向中心。

《城南旧事》的叙事张力源于儿童视角与女性命运的双重交织。英子作为观察者,其天真烂漫的提问,不断解构成人世界的道德判断,而女性角色的悲剧性则成为社会批判的切口。以秀贞为例,她的“疯癫”表面是爱情挫败的结果,实则是父权制度对女性身体与精神的双重规训。当英子将妞儿送至秀贞身边时,母女相认的温情瞬间旋即被火车碾压的死亡终结——这一情节设计暗示了女性在传统伦理中无法逃脱的宿命。值得注意的是,秀贞房间内“永远指向三点钟的座钟”与“褪色的红棉袄”形成强烈隐喻,前者象征她被凝固在私奔前夜的时光,后者则暗示其社会身份的剥除。这种物象的精心设置,使女性困境获得了物质性的呈现。

更深层的互文性体现在叙事结构的安排上。全书五章皆以离别收尾,但每次离别的性质悄然变化。从秀贞母女的生命陨灭,到小偷的社会性死亡,再到宋妈的经济性出走,最后是父亲病逝带来的成长阵痛。这种递进式的“失去”体验,不仅构成了英子的启蒙之路,更暗示着传统社会结构的瓦解。当父亲临终前叮嘱英子“闯练”时,那个由四合院、骆驼队和童谣构成的旧世界,已然在新时代的门槛前分崩离析。

散文诗学与京味美学的融合

《城南旧事》的艺术成就体现为“散文化小说”的文体创新。全书五章独立成篇,以“离别”为暗线串联,形成“形散神聚”的结构。

例如“爸爸的花儿落了”一章,以夹竹桃的凋零隐喻童年终结,其情感浓度不依赖情节跌宕,而依托于意象的累积与留白。

文中反复出现的“石榴树”意象尤为精妙,春日抽芽时的生机,盛夏结果时的丰盈,秋日落叶时的寂寥,既对应着英子的成长阶段,又暗合着传统家庭结构的盛衰轮回。这种“淡极始知花更艳”的笔法,承袭了中国古典美学的抒情传统,又与现代主义的碎片化叙事形成对话。

京味文化的浸润则是另一大特色。从“碎催”等俚语,到“四合院”“庙会”等空间符号,林海音构建了一座文字中的“北平博物馆”。在“兰姨娘”章节中,德先叔吟唱的京剧《玉堂春》选段,不仅是地域文化的标识,更成为推动叙事的关键,苏三的冤屈与兰姨娘的身世形成镜像,传统戏曲的程式化表演反衬出现实人生的荒诞性。这种文化符号的嵌套使用,使地域特色升华为普世的人性观照。

尤为重要的是,林海音并未将京味简化为民俗展览,而是将其转化为人物性格的有机部分。小偷“厚嘴唇”的朴实与挣扎,正是老北京底层市民的典型写照。他在盗窃时的惶恐与谈论弟弟时的自豪形成撕裂,这种矛盾性恰恰折射出动荡年代小人物的生存智慧。而宋妈数钱时的缄默,则通过“铜板碰撞声”与“叹息声”的听觉对比,将传统家庭中女性的经济依附性暴露无遗。这种文化特质与人性深度的交融,使《城南旧事》成为京味文学的标杆之作。

《城南旧事》的经典性,在于它同时完成了对个人记忆的保存、对女性命运的沉思、对文化根脉的追寻。林海音以“儿童之眼”观照成人世界的裂痕,以“女性之笔”书写乡土中国的变迁,在乡愁叙事中开辟出一条兼具诗性与批判性的道路。当今天的读者重访这部作品,不仅能触摸到一个时代的体温,更能感受到文学如何以最朴素的方式,守护人性的光辉与文化的韧性。真正的乡愁,不是对旧物的执念,而是对生命本真的永恒眺望。