-

束沛德:辞旧迎新日记

我多年来收藏的所有儿童文学图书、期刊全部捐赠给了中国现代文学馆。当装满七八十个纸箱的书刊从我眼前拉走时,心里不免有些难分难舍……

-

辜鸿铭的最后一次讲演

1927年7月13日,上海的英文报纸《大陆报》(The China Press),发表了一条有关旅居日本的辜鸿铭的新闻报道,其中谈到已经旅日三年之久的辜鸿铭,即将返回中国。无论如何,有一点可以肯定,那就是这次讲演,既是辜鸿铭离开北大之后再次来到北大的最后一次讲演……

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01【温故】一月,谁来与我干杯

“形躯虽是隔山隔海,影子却是早已固着的了,就固着在字里行间,无形却是深沉而厚重的。这应该就是‘喜结文字缘’吧!”

02张中良:赵树理抗战文学的再评价

确如周扬所说,赵树理“是一个新人,但是一个在创作、思想、生活各方面都有准备的作者,一位在成名之前已经相当成熟了的作家,一位具有新颖独创的大众风格的人民艺术家”。

03昏夜之微光 鸡群之鸣鹤——重论周瘦鹃的文学价值与贡献

那么,他到底是不是一个“无聊”的作家?他刻意追求的“有聊”主张,包含了哪些内容?对他的具体评价又该如何?值此周瘦鹃诞辰130周年之际,本文想就自己的一些思考与想法就教于学界同人。

04“政治鲁迅”研究——经史之间的文学和现代

如何恢复鲁迅研究“曾经拥有的那种对未来与当代的自觉认识与判断”,尤其是在社会科学对人文学的“挤压”日益严重的今天?这个问题至少目前来看还是悬而未决的。

中国现代文学评论中的金岳霖

在中国现代学术史上,金岳霖先生不仅是“哲学界第一人”,而且在很多学术领域都有其特殊的位置。遗憾的是,随着时间的推移以及后来学科专业的不断调整、分化和学术传统的变迁,人们逐渐淡忘了金岳霖在其他学术领域的研究和影响。

来源:中国社会科学报 | 郑建成 2025/01/27

海上“咖啡大王”陈蝶衣

说起现代作家与咖啡结下不解之缘,我们较为熟知的,新文学作家中有写了《珈琲座谈》一书的张若谷,还有邵洵美、傅彦长等;通俗文学作家中,曾孟朴、周瘦鹃等也不会遗漏。但陈蝶衣就鲜为人知了,而且,在我看来,陈蝶衣应享有“咖啡大王”的美誉。

来源:文汇报 | 陈子善 2025/01/26

那些金庸小说的巧妙化用

金庸不但将曾不入流的武侠小说带入文学殿堂,其作品的原创性与可读性向来也为人所称道。然而,即便是这样一位巨笔如椽的大才子,在其诸多经典创作中,也并非完全“白手起家”,而是巧妙地借鉴、化用了众多前人的文化遗产与文学养分,将其融入自己的武侠世界,最终形成了独树一帜的风格。

来源:北京晚报 | 王新禧 2025/01/26

“硬正”的徐中玉先生

那些年,我正在读关于俄罗斯“白银时代”知识分子的书籍,尤其是读了以赛亚·伯林的许多著作,对照徐先生1955年为施蛰存先生辩护的历史事迹,以及他在反右运动的遭遇,忽然,先生在我的心目中更加高大起来。

来源:文汇报 | 丁帆 2025/01/23

洪流与尘埃:战时中国的两种时间

全面抗战期间,美国作家、记者格兰姆·贝克(Graham Peck)走访了中国南北十几个城市和附近的乡村,详细记载了所见所闻并整理成书,书名Two Kinds of Time,译作“战时中国”。

来源:澎湃新闻 | 汪海涛 2025/01/22

为少年“开明”启蒙

1945年夏,抗战的硝烟仍未散尽,一本名为《开明少年》的杂志悄然诞生。它并非凭空出世,其前身是战前由叶圣陶等人主编的《新少年》,此次实为复刊。然而,这不仅是一本少年读物的回归,更标志着一场旨在培育“新人”的文化实践悄然启幕——它要在硝烟之上,为新一代点燃怎样的精神火炬?又将如何重塑一代少年的人格与理想?

来源:北京晚报 | 杨帆 2025/01/21

毛边的历史

“啦啦啦,啦啦啦,我是卖报的小行家,不等天明去等派报,一面走,一面叫,今天的新闻真正好,七个铜板就买两份报”。这首《卖报歌》家喻户晓,很多人都会唱,但人们对这首歌的词作者安娥,所知甚少。时值安娥诞辰一百二十周年,让我们走进她的传奇人生。

来源:北京日报 | 郭曼妮 2025/01/16

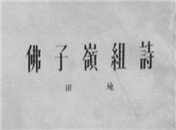

从《佛子岭组诗》谈起

偶得一册旧书,书名是《佛子岭组诗》,下面是“平明出版社”(简称平明社),我就产生一个疑惑:这家出版社从来不出新诗集的吧?查阅后得知,这是该社唯一的一本新诗出版物。

来源:中华读书报 | 韦泱 2025/01/15

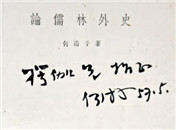

读何满子《论〈儒林外史〉》

上世纪兴起社会主义公私合营高潮期间,1956年5月,我父亲周楞伽被调入上海新文艺出版社的古典文学编辑室,不久编辑室改为古典文学出版社,又调入了许多人员,其中就有何满子先生,他与我父亲两人的办公桌相对。

来源:北京晚报 | 周允中 2025/01/14

宣南碎影里的文脉余韵

书中也写了邵飘萍、林白水事。邵、林二公皆笔锋凛凛,见骨见筋。邵飘萍创办《京报》,以“铁肩辣手”自励,恪守“新闻为国民喉舌”之责,笔锋直抵世事真伪。一九二六年四月二十六日晨,携改定社论出门,竟成永诀,一腔热血洒于乱世。

来源:北京青年报 | 群山 2025/01/14

京剧的洋为中用

作为国粹的京剧,在这一场波澜壮阔的中西融合的大潮中,当然也作出了积极的探索。其间的努力,既有成功的经验,也有失败的教训,无不值得今天的京剧界认真借鉴。

来源:文汇报 | 徐建融 2025/01/13

汪曾祺的“钢蓝”

“钢蓝”在我的想象中是蓝色中带有一抹灰,呈现一种冷色调的金属质感,显得特别锃亮、沉稳,比较适合表现忧郁、安静等气质。这种颜色就像我小时候早起上学,天将明未明,蓝中带灰的天,像是有人作了一幅写意画。

来源:文汇报 | 朱洪涛 2025/01/13

怀念 | 2025,灯火永明

怀念 | 2025,灯火永明墨迹未干,他们背影清晰

纸上余温犹在

又一次来到时间的深处

以“文学”之名,渡涉今昔

要有光——

灯下的漫笔、伏案的背影、笔底的波澜

在词语的密林里对抗偏见,

聆听八方涌起的鸣响。

字里行间停驻的悲欣与洞察,

永远明亮 从这里,阅读文史频道

从这里,阅读文史频道2023年7月起,我们设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

重读《阿Q正传》:“Don”和“Q”

《阿Q正传》第一章“序”是耍花枪,临末尾了叙述者才说,阿Q的姓氏、名字和籍贯,都不甚可靠:“我所聊以自慰的,是还有一个‘阿’字非常正确,绝无附会假借的缺点,颇可以就正于通人。至于其余,却都非浅学所能穿凿,只希望有‘历史癖与考据癖’的胡适之先生的门人们,将来或者能够寻出许多新端绪来,但是我这《阿Q正传》到那时却又怕早经消灭了。”

特辑 | 【笔醒山河】

特辑 | 【笔醒山河】2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,中国作家协会主办、中国现代文学馆承办“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展,中国作家网也由此推出“笔醒山河”文史特辑,分享策展人眼中的手稿、书信日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。

文史

文史