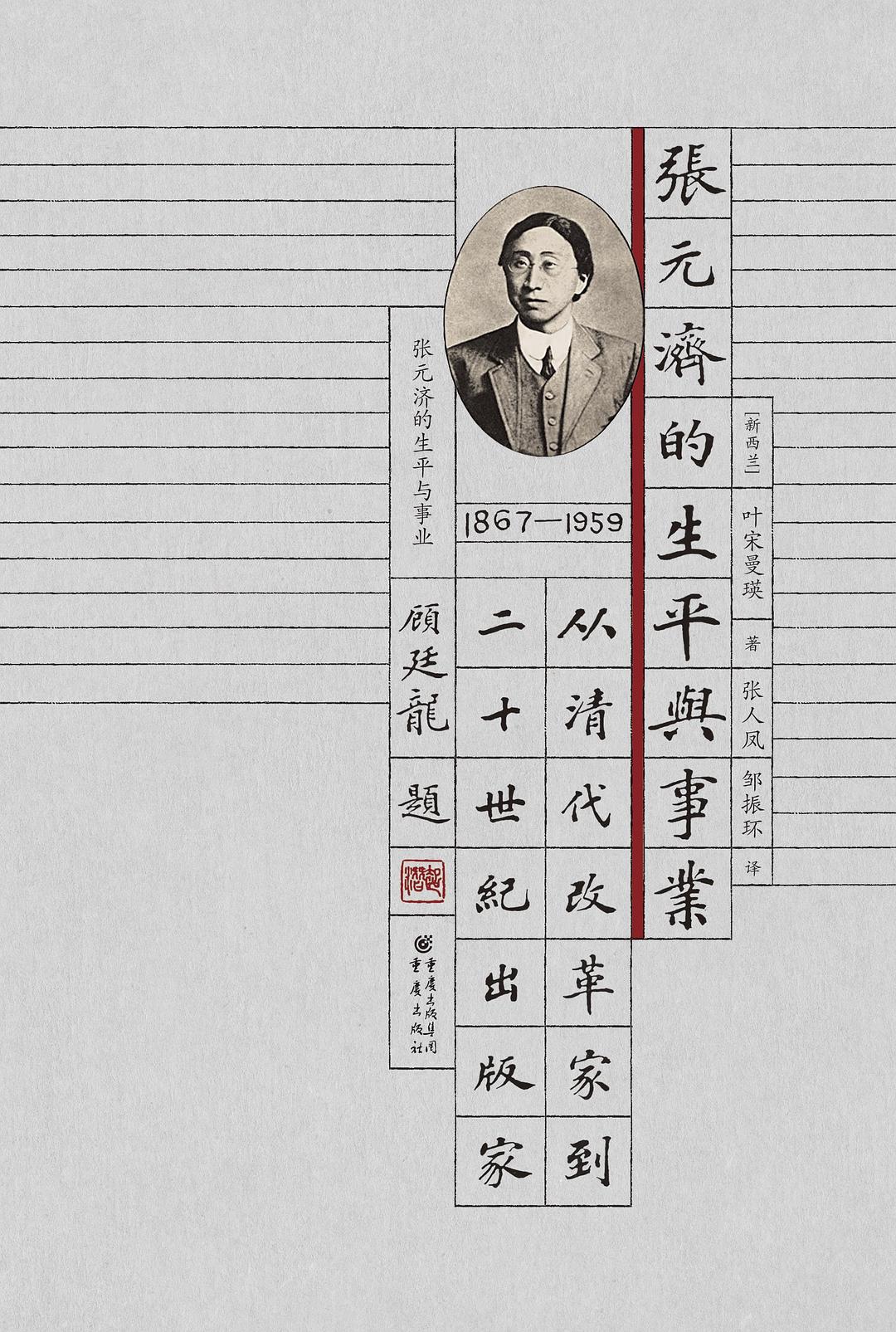

抗战时期的张元济

编者按:近日,叶宋曼瑛 著、张人凤 邹振环译《张元济的生平与事业:从清代改革家到二十世纪出版家》由重庆出版集团·重庆出版社、华章同人出版。该书详细梳理了张元济从科举出身的传统士大夫,到投身维新变法,再到成为商务印书馆的灵魂人物的多重身份转变。张元济的事业贯穿了教育、出版、文化传播等多个领域,为中国现代化的推进作出了不可磨灭的贡献。经出版方授权,中国作家网特遴选该书第九章《战争年代》发布,以飨读者。

全面战争和向西撤退

1937年国民党政府领导抗日,声望因此上扬。过去由于政府面对日寇侵略软弱无能而造成的失败和沮丧,被新掀起的爱国热潮所取代。从此,新闻媒介和公众舆论可以公开谈论“全民抗战”,而日本的侵略行动也不必再用“偶发事件”一类名词掩饰。中国终于把日本称为敌人,公开抗日也不再被视为非法。

然而,全面抗日在军事上接连失败。北平于7月沦陷。上海在8月间遭到进攻,艰苦的巷战也仅能稍为阻延日本人。12月,首都南京失守。1937年最后的几个月,国民政府有步骤地向西撤退,他们放弃了易遭攻击的东部沿海地区,撤退到中国西南多山的内地省份。国民党人称此战术为“以空间换取时间”,因日本的战争机器过于强大,所以除了从富裕的沿海地区和中国最繁荣的城市撤退之外,别无选择。他们估计到,中国崎岖不平和几乎无法达到的内地省分会提供地理上的保护,免受陆地上的攻击,尽管日本持续地轰炸重庆(中国的战时首都)。蒋介石看到,只要政府能支撑下去,欧洲和美国必将卷入对日军事作战。

十分奇怪的是,对日全面抗战并未严重影响商务印书馆。王云五在回忆录中说道,由于他应蒋介石之邀于1937年7月出席国民参政会,能及时对军事形势作出预测,因为预计到了全面战争,因此能及时采取行动,把商务印书馆的印刷厂以及机器、纸张、字盘和铜版等等,连同熟练工人一起撤往内地。他说,撤往内地的快速行动是使出版社得以生存下去的保证。

然而,若对事实仔细分析,却无法证实王云五的远见。他选择了长沙(湖南省省会)作为商务印书馆的新总部。在匆匆建造厂房之后,他筹划把上海最好的机器运往长沙,但他面临的最大问题是劝说熟练工人转移去内地。军事形势迅速恶化,长沙遭到一连串空袭。工人和编辑一样,拒绝前往一个很快将落入日本人之手的地方,而宁愿转移到上海公共租界或香港,认为那里更安全。总之,即使全体雇员都顺从王云五的计划撤退长沙,但他能否成功值得怀疑。后来所有员工都很快转移到重庆。商务印书馆长沙战时工厂也一同西迁。就在转移前夕,工厂发生一场大火,因此真正运到重庆的设备只是从上海运出的很小部分。

然而,商务印书馆尽管在1932年遭到最严重的破坏,在1937—1941年间却干得不错。商务的好运气并不完全来自王云五1937年前期的应变措施,而更多的是由于1932年灾难性的轰炸之后开始的不断疏散。轰炸给董事会一次深刻的教训,即完全依赖闸北的印刷厂是十分危险的,这些厂房位于上海的中国地界之内。商务在1932—1937年期间的复兴意味着它更依靠仅存的闸北“第五印刷厂”和当时还不太重要的香港印刷厂。在第八章中可以看到,由于香港印刷厂和幸存工厂的全部能力发挥得好,商务按时出齐了1932年秋季开学所需的全部教科书,使公司保住了书籍市场上最大、最好的份额,并重新取得了偿付能力。显而易见,商务的疏散方针、着力建设分支机构的重要举措,并非作为战时应变措施突然于1937年产生,而是1932年以后预见到局势必将进一步恶化而实施的一项长期发展策略。

还有,自1932年后,商务印书馆不再保留庞大的职工队伍。编译所已被撤销,印刷厂亦被拆散。这样紧缩政策的结果是变成一个较小的、便于在事变中照料的工作机构。商务能在强敌面前生存下去,部分原因是其规模已经缩小了许多。

商务印书馆十分迅速地适应了战时形势。1937年8月,当上海受到全面攻击时,一切出版活动均告停顿。但到了9月,商务就在《东方杂志》上刊出了它的战时新出版方针,声称将自当年10月1日起恢复正常的出版活动,包括广为宣传的“一日一书”计划。1932年轰炸后保留下来的十一种杂志中,《东方杂志》《教育杂志》《儿童世界》和《英文周刊》将于1937年10月复刊,但为了克服不可避免的纸张缺乏的情况,采取了每两期合刊为一期的做法。至于“丛书”“文库”一类书籍(诸如《国学基本丛书》和《万有文库》等)将推迟数月出版。中国第一部综合大学教科书丛书的出版将按计划进行。

综上所述,可以这么说,商务以恢复和适应来对待这场全面的中日战争。

《中国文化情报》对形势的评价也许是最公正的。它是一份很奇特的月刊,由几个在上海法租界工作的日本人编辑。该刊报告中国作者和知识界领袖人物的一切活动实情,不论其政治见解如何,并编制了中国各大专院校的损失详情表,还暗中侦查留在沦陷区的文化界人士。这份不公开的日本内部情报刊物,对中国战时文化领域做了最广泛全面的报告。1938年2月号的“出版界新闻”一栏内,它公开对商务印书馆的坚韧性表示惊讶:

商务印书馆——中国首屈一指的出版社……从先前轰炸的经验教训和其他的劳工风潮中学会了不少东西……它的领导层组织严谨。香港的工厂得到扩充,在上海各地又建立起了一批分散的小印刷厂。因此,在最近的危机中所受的损失,比起1932年上海事件来要小得多。

这些来自日本情报观察家的言辞,足以成为对形势的具有高度启发性的估计,因为它们必然是十分精确的。

国民党政府的全面抗战,短暂地改变了张元济对其不认可的态度。中国一开始所处的逆境,并未使他感到十分担忧。他充满了希望和信心,坚信抗战必将最终使国家受益。日寇入侵平、津,一些最优秀的大学和文化中心遭到破坏,其中有著名的南开大学。张元济致函著名教育家、南开大学校长张伯苓,表示了同情与关心:

暴日无道,辱我平津。……先生四十年之经营毁于一旦……然敌人所可毁者我有形之南开,而无形之南开已涌现庄严,可立而待。……吾不信我中华民族终长此被人蹂践也!

张元济的积极和抱有希望的态度,也可见于1937年9月在《大公报》和《东方杂志》的一篇文章。读者必定记得,他在全面抗战前夕写了一系列社会政治论文,对政府提出尖锐的批评,而这篇题为《我国现在和将来教育的职责》,标志着明显的转变态度。该文抓住北方流亡学生大量流入上海这个紧迫的问题,而从日本匆匆回国的学生又使上海学生人数激增,张元济主张所有大学应减少入学的费用,以尽可能招收学生,教室和宿舍应充分利用,各校应最大限度地接受流亡学生,尽管上海学生会感到不便。他同时指责上海许多私立大学学生奢侈和浪费,并引用教育家张伯苓的话,强调抛弃战前不切实际、过于欧化的课程设置并非坏事。他警告说,以前大学里奢侈、堕落、冷漠和腐败的风气必须改变,还指出,学生必须准备今后以俭朴的生活方式度过艰苦的岁月。

张元济的文章对当前的形势仍持批评态度,但全篇的调子呈现出关心和诚恳的希望,希望今后终将出现变革,以使事物向好的方向发展。意味深长的是,该文比起同一年中早先的几篇来,文锋远不是那么尖锐。

这篇文章在知识界引起颇为广泛的议论。同时代的教育家著文表示了对战时中国教育的希望。张元济所未必知道的是,敌人也注意到他的文章,并且认为他对中国学生的告诫十分重要,应该让日本当局也有所了解。于是《中国文化情报》将它翻译为日文后全文刊载,同时还刊登了中国其他教育家对它的评论。这可能供日本各文化、学术部门作为参考。

身为商务印书馆董事长,张元济同意了王云五最初的战时应急计划。据王云五的回忆录所载,他在庐山避暑地与蒋介石会晤后返回上海,立即去拜访张元济,决定当这场不可避免的战争到来时,采取三项步骤:第一,在上海租界建立更多的临时小型印刷厂;第二,进一步扩建香港印刷厂;第三,在预见到国民政府必将西撤后,决定在内地开设新厂。全体商务老职工可以在这三个方面继续留任。王云五后来承认,由于他效忠并信赖国民党政府,实际上最倾向于第三种选择——内迁;他说最终目的是将沪港两地大批工厂迁往内地。他坚持说他想在中国的战时首都建立商务的领导机构,而事实是在上海和香港因太平洋战争爆发而落入日本人之手以前,香港分厂和上海工厂已比重庆分厂活跃,产量亦比重庆高。

1937年到1941年12月,商务印书馆在香港设立了总管理处,王云五任总经理,实施其缩减方针。然而,商务印书馆大部分资产和老工人仍留在上海。

张元济在上海仍担任董事长。这一时期,上海的公共租界通常被称作“孤岛”。当日本人表面上尊重租界内西方人的权利时,双方政府均采取可以理解的谨慎态度,恪守有关的规定。而租界内存在这些土生土长的出版社却成了不安与紧张的源泉。

当时唯有不反对日本人的材料方可印刷。商务印书馆继续出版古籍影印本和传统文学著作,这些书籍均与当时国际政局无涉。它保持着一种低姿态。印刷和出版活动给大批留守职工提供了就业机会。在上海外国租界微妙的政治形势中,不可能有积极而充满生机的出版方针。

张元济已是七十高龄,并已正式退休,但他在商务印书馆的正式职务是董事长,要每年召开一次股东会。然而,他对商务的直接关注和崇高威望使他成为在香港的王云五和在沪机构负责人的顾问。这可以由该时期内王云五与张元济的频繁通信(每月数次)来证明。

抗战时期的张元济

只要战争继续进行,就不可能有新的、有生机的出版方针。商务印书馆的首要原则只能是维持生存。随着时间的推移,军事前景变得越来越暗淡。张元济此时也真正对国民党的抗战能力表示怀疑。很明显,蒋介石采取有步骤的退却和“焦土抗战”:国民党军队焚毁和破坏所有它不愿意留给日本人的田地和财产。张元济最初温和地支持政府,渐渐地支持的情绪开始低落,对蒋介石的不满却增加了。

1937年他给澳门一位友人的信中,诉说留在上海租界中的境遇。他写道:

……战事方起,意绪不宁……捧读新词,弦外之音,令人增感,风景不殊,山河大异,世事如此,何从说起……《二十四史》于今春影印完毕,了却一重公案,差可告慰。比来阅报,时有感触,辄抒所见,撰成小文,兹寄呈数纸,伏乞赐阅,又挽陈伯岩诗数首,并附上……幸勿哂也……

在一首诗中,他赞美陈三立高尚、正直的态度。蒋介石惯于用厚礼收买有建树的文人,以影响公众舆论,却遭陈三立拒绝。陈三立是中国杰出的诗人之一,在文人圈中享有很高的地位。张元济的诗句是:

衔杯一笑却千金,未许深山俗客临。

介寿张筵前日事,松门高躅已难寻。

在另一首挽诗中,张元济赞颂占领陈三立家乡江西达数年之久的红军。张元济这么早就如此高度评价共产党是值得我们注意的。因为现存其他所有材料——无疑都基于王云五的观点——都认为张元济直到40年代后期他年事很高时才同情中国共产党,但这首诗表明早在1937年,他已经十分看重由农民组成、被蒋介石称为“匪”的共产党军队。这首挽诗以传统的形式告慰陈三立的亡灵:

频年烽火隔乡关,满地残花色自殷。

为报返戈同杀敌,应报泉下一升颜。

张元济在他自己的注释中写道:“公籍义宁,久为红军所占。自移军陕北,其余部尚有占据山乡者,此亦输诚请缨杀敌。而公已不及见矣。”

这些详细的注释,正好留了一个窗口,使我们可以从中窥见张元济对蒋介石和对红军这两者的真实思想。

当军事形势进一步恶化,蒋介石看来更热衷于保存自己军队的实力,与日本军略为接触即行撤退,而不愿意真正抵抗。到了此时,张元济的愤怒及忧伤表达得更为坦率无忌,他看到中国国运趋于覆亡。军队退却给无辜民众带来了不必要的苦难。他再对国民党政府的领袖才能表示怀疑,忧虑国家多难,未必能逃过大劫,担心政府军以“焦土”为名,给中国人民带来深重灾难,却丝毫不能阻止敌人前进。中国所面临的危机是紧迫的,也是前所未有的。1938年春,他又写了几首诗,答和著名的教育家、文人黄炎培——他以批评国民党政府而著称。

第一首诗是:

是何时世太难名,瞎马盲人夜半行。

入学儿童争爱国,满朝暬御尽知兵。

开关相诱宁无获,焦土能拼恁未成。

看徧流民图万幅,欲呼天听又吞声。

第二首诗是:

一身轻便我无官,忍说春池事不干。

尽见甘罗诩年少,微闻魏绛立朝端。

卧薪尝胆犹非晚,烂额焦头后更难。

遥望桂林好山水,愿君留与策攘安。

从这些诗中,可以看到张元济确实十分关心中国的政治前景,虽然他早已正式脱离政坛。尽管无力从事任何具体工作,他认为必须格外保持冷静。他对政府的领导能力表示出明显不满,其警句“卧薪尝胆犹非晚”,看来是对某些国民党显要人物奢侈、腐化生活方式的一种含蓄斥责。

在张元济为中国命运担忧和对政府的不满随着战争进展而逐渐萌生之时,他个人的境遇也每况愈下。他历来十分节俭,对金钱慎而又慎,甚至有人说他吝啬。他本人生活非常朴素:长袍看似丝绸,但上半身为马褂所遮盖的部分竟为棉织物;长期以来,他拒绝用私人汽车——而用私人汽车是上海成功的企业家的一种标志;使用旧信封的习惯在当时也是少见的,张元济还经常在商务印书馆信差送来的信件天头或边框之外作批注,有时甚至在原信的反面或行间写字。显然他认为任何个人生活上的放松都是一种很大的浪费。必须知道,当时的中国文人大多使用精心设计再加印名字或书斋名的特制精美信笺。

然而,一方面他保持自己简朴、节俭的风格,另一方面在他认为值得的时候就慷慨捐赠钱物。可能他认为最值得花钱的事是教育和图书馆,因此对这些项目就特别大方和热情。由他提供的资助,使得十多个侄、甥辈能接受国内外更高层次的教育。他同样慷慨地支持远亲或朋友的子弟,甚至愿意出资帮助一些出身贫寒而素不相识的青年,只要认为他们的作品能显示出其才能。1926年从商务监理职位上退休时,他捐赠“商务印书馆职工子女教育基金”五千元,并致函该基金委员会:

常见有贫家子弟资质聪颖,限于生计,不能受高等教育。世间憾事,至为不平。故元济常以为言,吾终盼吾公司同人……其子有在大学毕业之一日,……亦聊慰区区之私愿也。

这种对私人或团体的慷慨捐赠一直持续到20世纪30年代后期。这必然使他的积蓄渐趋枯竭。他于1934年为复兴东方图书馆的捐款,已在第七章中记述。1926年以后,他不再从商务印书馆支取薪金。校编古籍的工作完全是义务的。从此他的收入仅依靠商务的股息。

全面抗战开始后,由于商务停止分摊股息,张元济的生活水准进一步下降。通货膨胀也吞噬着他的积蓄。他给一位关心他的友人的信这样描述当前的境况:

自战争爆发以来,我不再有任何收入……一月前我登出售去私宅的广告,但至今无人问津。

这所宽敞和舒适的住宅建于1913年,正是商务印书馆发展最快的时期。它位于公共租界西北端的极司菲尔路。到了1938年年末,他终于打算将住宅出售。

合众图书馆

张元济的经济状况日益艰难,却未能终止他抢救和保存善本书籍这一终身天职。外敌再一次入侵和人口的迁徙意味着大量有价值的古籍面临散佚的危险。江浙一带——中国古典学者的传统中心——许多私人藏书楼由于主人逃往内地而很快关闭。他们极有价值的善本藏书,往往经过了几代人精心访求、研究和珍藏,此时处于十分危急之中,所遭损失将无可挽回。日本收藏家再次成为唯一拥有金钱和手段的中国古籍收购者。张元济预见到必须采取措施以使形势得到缓和。他还预计到随着时势日趋艰难,藏书家也将越来越难以保全他们的藏品。于是1939年5月,他同几位志同道合的友人,在上海创立了合众图书馆,并鼓励私人藏书楼的主人将他们的部分或全部收藏捐献出来。图书馆位于法租界内比较安全的地段,是一幢坚固的三层混凝土大楼。张元济率先捐赠藏书。多年以来,他悉心收藏家乡浙江的杰出文人特别是张氏祖先的撰述或刊印的书籍。如第一章所述,张氏家族自明代以来,便享有“书香”之名,而张元济一直希望搜集祖先的著作并藏之于离张氏祠堂不远处的藏书楼中,但日本侵略军摧毁了这座祠堂。此外,他也曾指望将浙江名人的著作集收藏于某个合适的省立图书馆,为对这些书籍有特别兴趣的当地人士服务。战争再一次使他的梦想破灭。于是,他认为最为适当和现实的办法是将它们悉数捐赠给上海合众图书馆。

总计,张元济捐赠了浙江文人所撰写或编注的书籍1822卷(476部);他家乡海盐县学者的著作1115卷(355部);张氏先人著作856卷(104部)。他所捐赠的书籍分别编入《合众图书馆书目第一种》,称为《海盐张氏涉园藏书目录》,其中许多是手稿,或古代木版印刷本,皆极为珍贵。

除了善本书以外,合众图书馆也收藏青铜器和碑拓、书画、旧期刊、报纸,以及知名人物的书信。创办人的指导思想是保存所有这些文化资料,以为后来学者研究之用。一切与中国文明相关的文化遗产,一切能反映出中国社会状况的资料均妥为保藏。因为图书馆仅对持有该馆董事介绍信者开放,故读者大多为各方面的专家、大学教师和学生。

抗战期间,为了保存并介绍其收藏,合众图书馆出版了十五种书,大部分为以前未曾出版过的绘画、书法和美术方面的手稿。图书馆也以书籍原收藏人的名字编辑出版其藏书目录。

合众图书馆是在上海老学者和目录学家共同努力下创建的,在日寇侵占上海期间,它通过汇集各藏家的书籍,保存了大批善本古籍。

太平洋战争与商务的厄运,1941年12月—1945年8月

1941年12月太平洋战争突然爆发是对商务印书馆一次特别沉重的打击。它在香港的总部陷落了。香港总部在一段时间以来为非敌占区各省出版了一定数量的教科书和“战时读物”。作为大批商务老职工“避难所”的上海公共租界——“孤岛”也同时沦陷。王云五决定将商务的总部迁往重庆——国民党中央与外界隔绝的战时首都。因为王云五参加了1938年创建的国民参政会,与蒋介石建立了亲密的关系。当商务印书馆遭受这次意外的打击,丧失了香港、上海一切资产之后,蒋介石慷慨地给予王云五三百万法币贷款,帮助商务支撑残局。此时,商务已濒于破产。

王云五要求国民党统治区各分馆向重庆提供所存书籍的样书,以便挑选合适者重印。首先,他选定工具书,如《辞源》和其他字典。然后他从《万有文库》中选出四百种,辑成《中学生文库》出版。他以自己的名字出版了十种书。然而,1941年的教科书市场——商务印书馆曾经占据过它的最高份额——被一家国民党新开设的正中书局所垄断。由于许多迁往重庆的出版社强烈反对,政府才做了一点让步,成立了一个名叫“七联”的组织。该组织包括正中书局、商务印书馆、中华书局和另外四家大出版社。“七联”的成员被授予出版教科书之权,并享有纸张及其他印刷原材料定额配给的优先权。部分地由于国民党政府的偏爱,商务才得以生存下来。然而,应该看到王云五此时越来越多地卷入了政治。1943年,蒋介石任命他为经济建设策进会滇黔办事处主任,负责控制该两省的物价。于同一年内,他以参政会代表身份访问英国、土耳其、伊朗和伊拉克,行程共计四个月。

从王云五频繁地从事政治活动看来,商务印书馆的事务似乎已不需他亲自过问了,但更可能的是,那里几乎没有什么事需要他去管。他宣称这是“商务印书馆第三度复兴”,“财政已渐宽裕,生产能力与自设工厂方面,已数倍于一年前”。 事实上,国民党政府采用了许多严厉的审查法和附则使一切有创见的写作和真实的报道都无法刊印。1940年以后,一切杂志的封面上如无“核准章”便不得发行。1942年,即使政府审查机关审查过的书籍也必须重新复审。1944年政府的“出版检查法和查禁标准” 列举出十二种不良刊物的主要类型,其下还有52个详细的查禁项目,包括众多的名目,诸如鼓动阶级斗争、侮辱领袖、征兵难、入伍者家属之痛苦,甚至中国的伤亡数字等。审查制度不仅有权删除不良材料,而且可以扣留原稿,没收书籍,甚至将作者或出版人移送警方。在这种情况下,我们必须极为谨慎地对待一切认为重庆是繁荣文化出版的中心的说法。

日本人与上海商务印书馆

太平洋战争一爆发,日本兵就进驻公共租界,关闭了“新书公会”。商务的馆舍按军方命令受到查抄,大门也遭封闭。在查抄中,军队的卡车运走了大部分仓库存书,事后计算约为四百余万册。此后,日本军事当局征用了商务印书馆仓库的50吨铅字。经过多方奔走求情后,才因为姑念中日文化同源,保留了《二十四史》和《四部丛刊》的铅版。商务被封达一月之久,而上海其他出版社也遭受同样厄运。

根据王云五的记载,他曾指示上海分部不要与日本人或汪精卫的南京伪政府作任何合作,而董事长张元济原则上予以同意。然而,1943年商务上海分部加入了一个叫“五联”的组织,并承印了汪精卫当局制订的教科书。王云五声称上海分部这些活动是他商务经理名誉上的一个污点:

……沦陷期内上海商务印书馆竟与数家出版业合组所谓“五联出版公司”,承印伪组织核定之教科书,有协助敌伪散布毒素之嫌……董事会却仍留在上海,决定与敌伪同流合污……违反国策……

若人们以冷静的眼光看待政治形势,就会发现重庆商务加入“七联”与上海商务加入“五联”本质上无甚差异,都是与政治现实妥协的做法。事实上,大多数出版商认为他们干的是同样的事情,不论重庆分部为自由中国印刷教科书,还是上海分部为沦陷区印刷教科书。此外,大多数中国主要出版社并不愿意与敌人合作。但日本军事当局威胁要通过一个日本人掌管的机构来控制全中国的出版活动,而中国人则以相当机智的拖延战术设法使这项计划搁置起来。终于,中国出版社同意成立“五联”,它是一间完全由中国人主持的纯商业公司,既没有日本股份,也没有日本人直接介入。董事就是五家最大出版社上海分部的经理,他们负责印刷和发行汪精卫伪政府核准的教科书。没有明显的证据显示这些教科书特别亲日。无论如何,面对日寇的军事压力和数百万中国学生仍然需要教科书这一事实,“五联”的创立还应视为明智的权宜之计。

作为商务印书馆的董事长,张元济十分谨慎,以阻止日本人对商务施加影响。他从未让商务印书馆在汪伪政府下注册。在漫长的战争年代里,他完全停止了股东年会,以免日本资本可能渗入。几千人的股东年会容易招惹别人的注意,个别的股东也许会为了商业上的利益而提议与当局合作。因此张元济的指导原则是维持现状和保持低调。他谨慎地把握商务的航向,使之远离可能发生的麻烦。有趣的是张元济与汪精卫自清末以来就已熟悉。当年轻的汪精卫因从事革命而流亡海外时,正是张元济赠予他各种中国书籍,以备他阅读和参考。有一个时期,汪精卫和蔡元培在欧洲同租一套公寓,此时张元济致蔡元培的大多数信中,都附言“向精卫致意”。从1910年到20世纪40年代,时代已发生了急剧的变化,但这个年轻人对老学者尚存有一点敬意。在充当南京伪政府头目时,汪精卫曾试图将其诗集交付商务印书馆印刷出版,但张元济未曾理睬。张元济还拒绝接见日本的文化特务。据张树年回忆,1941年年初的一天,有三个日本人来到张宅。递上印有“大东亚共荣圈”及三人名字的名片。张元济看了名片后,随手从桌上取张便条,写了“两国交战,不便接谈”八个字,命张树年递给来者。事后,张元济告诉张树年,这几人都是随侵略军来华的文化特务,专事盗掘古墓、抢掠文物、拉中国文化人下水为日本人效劳等勾当。

战争年代,中国的出版业承受着恶性通货膨胀和极其严厉的审查制度双重压迫。根据一份印刷公会的紧急呼吁书,1937年至1945年工业成本急剧上升,以致中国出版业面临立

刻崩溃的危机。纸张成本上涨七倍,印刷工本上涨三十倍,排字工本上涨二十倍,钉书工本上涨三十倍。在成本上涨到极点的同时,出版业经受着严厉的检查,除了自然科学、应用科学和与时事、政治、经济、社会无关的学术著作之外,一切书籍、杂志一概不能幸免。这就是出版社集中于印刷政府核定的教科书、字典、补充读物或古典文学著作的原因。除了通货膨胀和检查制度之外,出版业还受到邮局的刁难。也许是为了阻止印刷品的流通,国民党政府收取极为昂贵的邮资,邮政局还有广泛的侦查和没收书刊的权力。

因为对于挣扎在生死线、应付着火箭式上升的粮油价格的人民来说,书籍绝非他们基本生活之必需品。出版社发现,随着政府核定的书籍滞销,他们已处于破产的边缘。