【温故】六月,我们都是“转运使”

编者的话

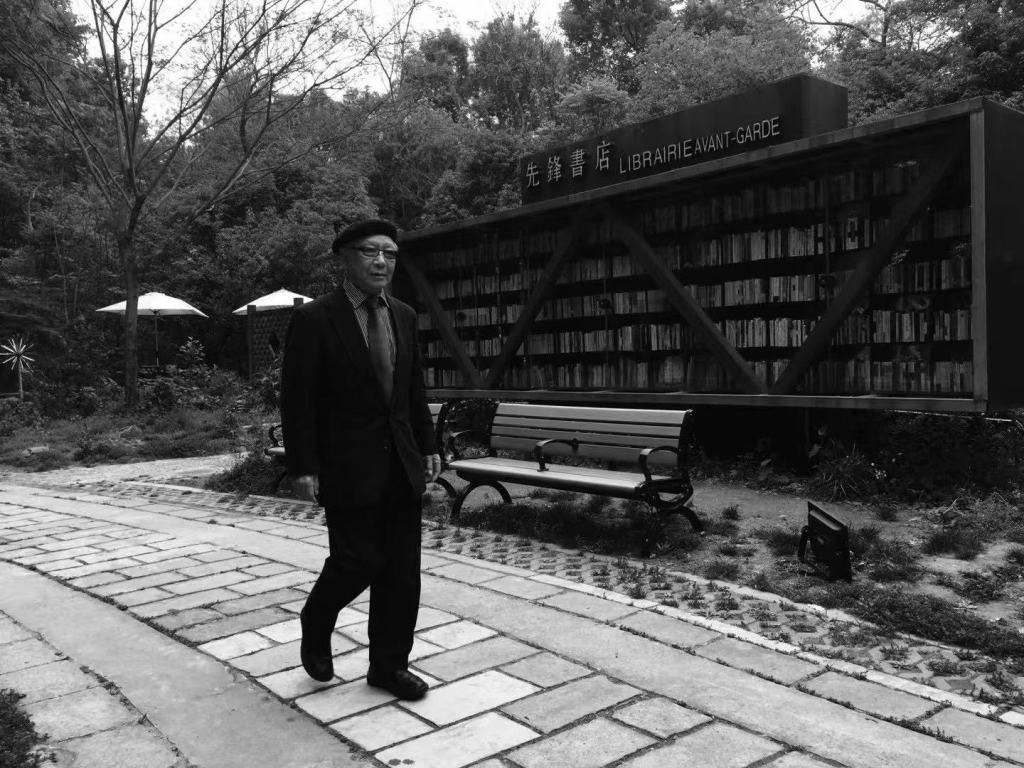

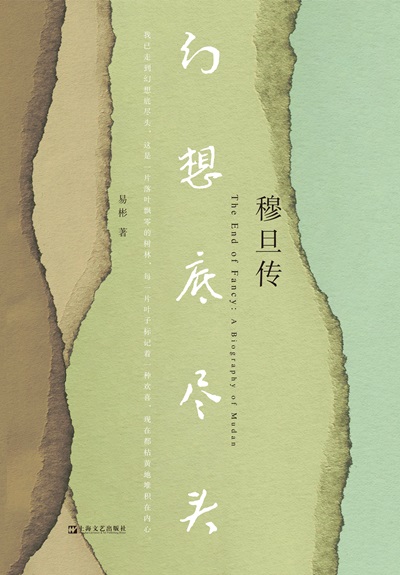

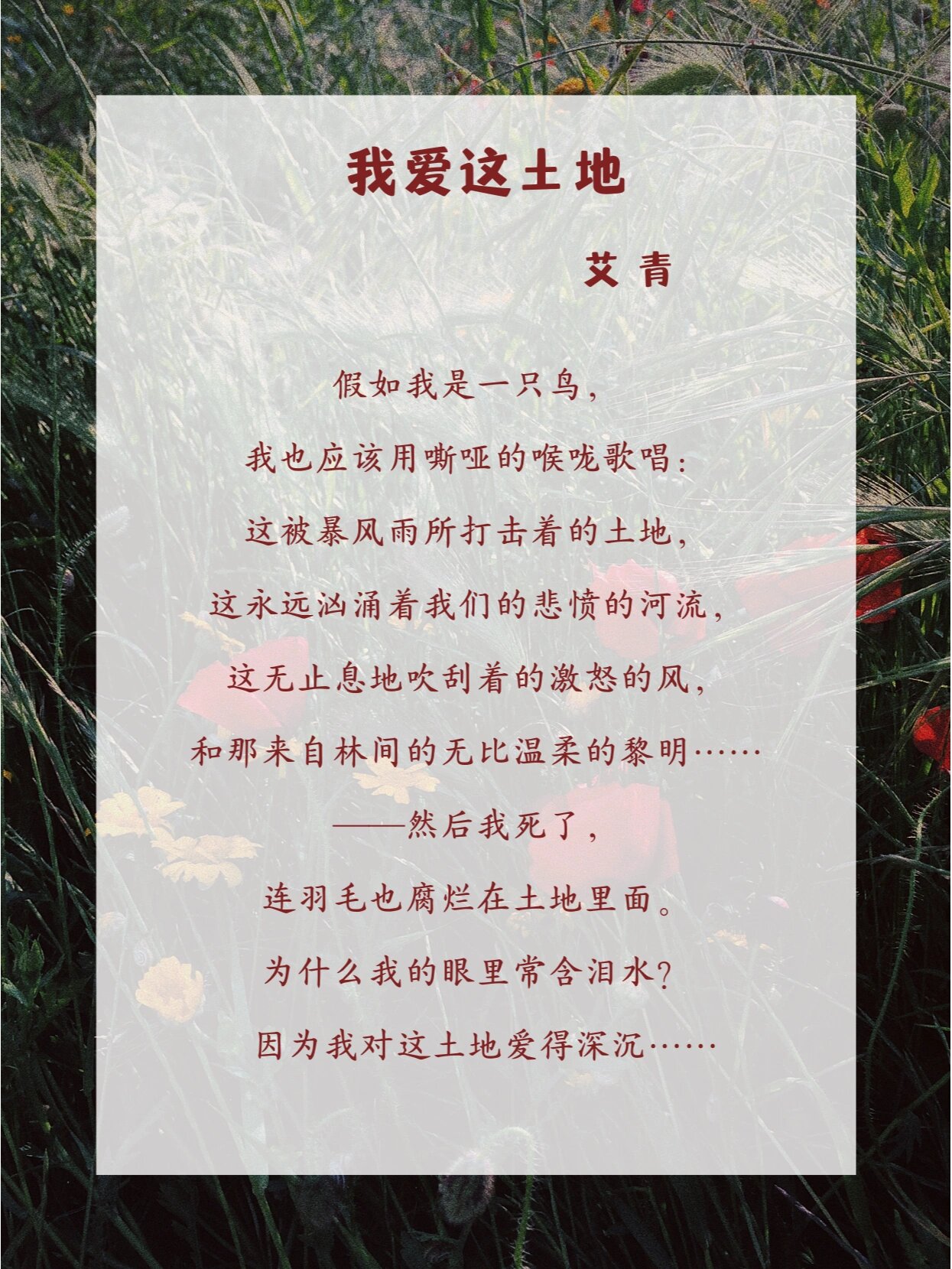

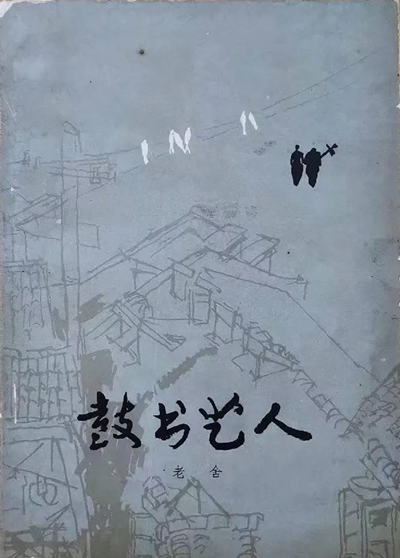

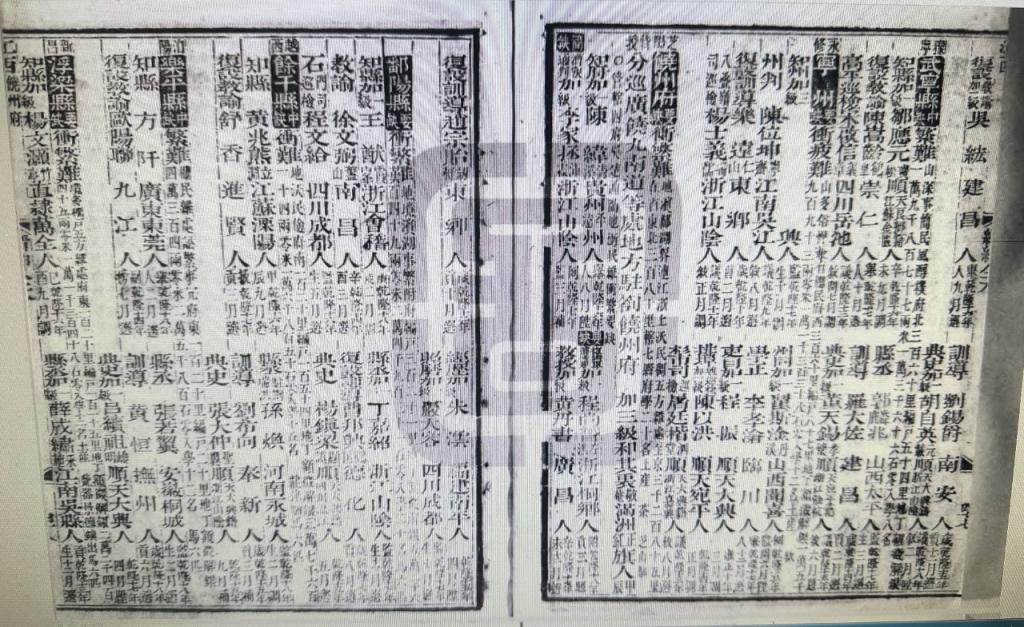

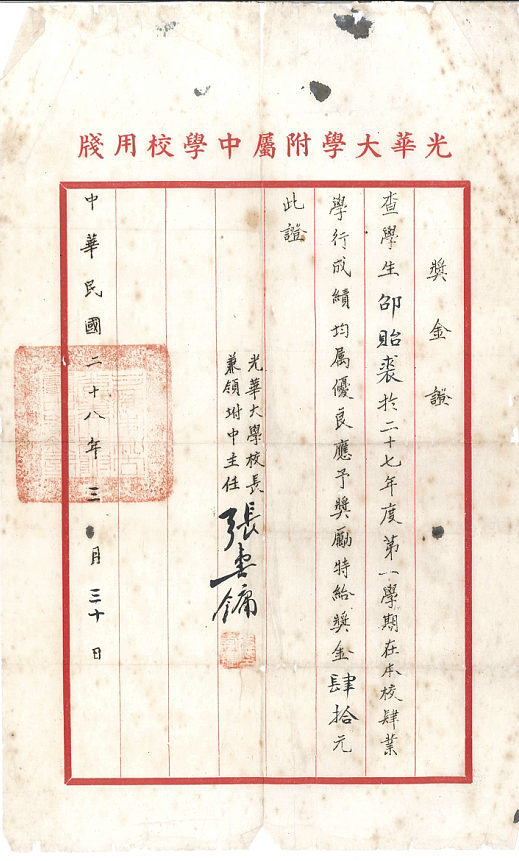

每年六月,大家谈论最多的话题总和高考有关。今年的高考全国一卷作文题提到了老舍、艾青和穆旦三位中国现代文学大师,所涉作品有耳熟能详的经典名篇,也有名声不显的冷门作品。考试结束后的三天里,我们以“重温经典”的方式连线了三个文本:《重读〈鼓书艺人〉:生计、尊严与幸福的难题》是关于这部作品不多研究中的明白晓畅之文,梳理了小说的写作对象与创作动因,作者李笑认为,《鼓书艺人》是“中年老舍”结束战时重庆漂泊、流寓生活的心灵总结;《重读〈我爱这土地〉:竭尽生命的守土抗争之歌》是基于中国知网检索“艾青”和“我爱这土地”得到的高被引文章,作者潘正文致力于解透、解通诗中每一字句,并将其背后的象征和隐喻等艺术手法清晰化,其解读对创作亦有帮助;《重读〈赞美〉:在“命运”和“历史”的慨叹中》则选取于今年最新出版的《幻想底尽头——穆旦传》,作者易彬借助翔实的文献,记述了诗人穆旦/翻译家查良铮在风云变幻的时代中激荡起伏的一生,当诗行与译稿在时代风浪中相互映照,一个知识分子的精神史跃然纸上。当然,高考只是人生的驿站之一,漫长生活“转运”的一部分。在这个意义上,郑小悠文章《觑功名如画饼:盛世“做题家”的攀爬与坠落》就具有了及时性,放眼今之世界,古人科场之幸与宦海之失的辩证可做镜照。

随着《长安的荔枝》被改编成影视剧热映,一枚小小的荔枝从纸张“转运”到屏幕上,也反复穿行于六月国人的“唇齿之间”。荔枝,在中华文明的长河中承载了远超其物质形态的文化重量。“长安的荔枝”是怎么来到我们嘴边的?本月选载文章《荔枝,穿越千年的文化滋味》《在唐朝 哪儿的荔枝最甜》《种荔枝这件事 汉武帝没做到 宋徽宗做到了》中或可找到答案。

近日,人民文学出版社即将启动新址,另一场“转运”正在进行中,凝聚着新中国文学出版记忆的“朝内166”的故事将起新篇。中国作家网联合人文社一同进行了“告别直播”,半部当代文学史从这里发生,有太多难以忘怀的时刻曾经在这个地标发生。正如《永远的朝内166:一座文学圣殿的迁徙与新生》文章标题所勾勒的那样,我们相信,这座精神的丰碑将在记忆与新生中永远矗立于新中国文学的历史上。

六月下旬,国务院新闻办公布抗战胜利80周年纪念活动十项安排,其中,9月3日上午,将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。中国作家网持续参与纪念,铭记历史、礼赞人民、讴歌英雄,并将适时推出纪念专题。六月,文史频道选载的抗战文艺相关文章有高昌《郑律成笔下的烽火旋律》、杨智文《李镜池在北平来去匆匆的一年》、许舜达《从文人到战士:郁达夫的笔尖抗战》、 段崇轩《郭根:穿行在文学与新闻之间的“抗战作家”》、 刘东《从“抗战文学”到“延安文艺”》、老藤《听见怦怦作响的心跳》、 王继平《抗日烽火中高擎的文化旗帜》、郑恩兵 《一边战斗,一边学习:在晋察冀游击办学的华北联大》等。

中国作家网文史频道编辑陈泽宇

2025年7月1日

2023年7月起,文史频道常设“温故”专栏,在每月最后一天重温当月选载佳作及独家文章。我们希望通过这种方式能阶段性地温故知新,并在互联网时代有限地保留一点文学记忆与智识。本月还设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

【温故】往期:

2025年

2024年

2023年