何以确定自我:“钞古碑”与鲁迅《墓碣文》的创作

鲁迅对金石拓片的浓厚兴趣贯穿其一生,从事新文学创作后也没有放弃抄校和整理金石文献。他一生收藏拓片5100余种、6000余张,涵盖碑碣、墓志、摩崖、石刻画像、铜镜、古砖、瓦当等,还整理编纂金石目录,撰写考证文章。金石[1]二者中,又以石刻文献的收藏、整理、抄校活动为重点。石刻文献有“三种不同的阅读模式”,具体表现为“阅读的实物对象,有石刻、拓本和书籍之别;阅读的场域空间,有实地访碑、户外展挂和室内摊卷之别;阅读的方式情境,则有摩挲、辨读、抄录、拓印、吟咏、考证、编纂等多种。”[2]据此可将鲁迅抄录和考释碑文,编纂整理金石目录,传抄和校订金石书籍,以及创作有关金石文献的文艺作品等,视为分属不同阅读方式情境的广义的“读碑”活动。也就是说,鲁迅“钞古碑”本身即囊括了蕴含审美体验和丰富想象力的文艺鉴赏、吟咏创作,如饱蘸着金石研究经验和审美体验的文艺作品《儗播布美术意见书》《〈呐喊〉自序》《看镜有感》《墓碣文》等,它们与学术研究之间的有机关联值得关注,由此可发掘出鲁迅“钞古碑”活动更为丰富的面向。近年来随着鲁迅所收藏和抄校的金石文献的整理出版,作为金石学者的鲁迅[3]受到越来越多的关注,关于鲁迅“钞古碑”活动的知识化研究也日臻丰富,但值得注意的是鲁迅学术研究之所以与众不同,“盖因其立足的基点始终是为文艺”,“专注的轴心始终是汉民族的想象世界、精神图景”[4]。所以,“钞古碑”与鲁迅文艺实践之间的关联持续吸引着研究者进行深入的探讨,姜异新指出“金石寻访、独坐录碑、古籍校勘”既是周树人继续“践行文艺梦”,也是其“文化责任心的表现”,对“中国现代文艺之建构”[5]的深思也蕴含其中。孙郁认为金石研究对于新文学作家鲁迅的生成具有重要价值,成为其“‘暗功夫’的一部分”[6]。关于鲁迅金石活动的文学书写,杨义、姜异新从《儗播布美术意见书》《看镜有感》及讨论传统美术的文章总结出鲁迅对“汉唐魄力的遥祭”[7],“鲁迅式中国文艺复兴的思路”[8]得以敞亮;王芳从《〈呐喊〉自序》中的“钞古碑”发掘出鲁迅对金石传统中隐逸文化的接续与改造[9]。至于极具象征性的散文诗《墓碣文》,已有研究从“读碑”传统阐发鲁迅对“不朽”价值观的颠覆[10],也有进一步阐释的空间。本文以中国文人“读碑”传统为参照,从墓主身份的考证与碑志文盖棺论定的性质入手,试着发掘《墓碣文》中所蕴含的鲁迅的金石之思、生命之思与文艺之思。

一、“钞古碑”与墓主身份的考证

鲁迅的金石研究深受传统金石学的影响。传统金石学的考证方法、考证内容,其中彰显的社会伦理、审美趣味等均不同程度的内化在他的金石考证、文艺思想和文艺实践之中,成为进行对话的重要文化传统。

从考证内容来讲,考证和确认墓主身份是读碑、抄碑活动必不可少的一点,包括墓主姓名、官职、卒葬信息、生平事迹、家族谱系等。鲁迅收藏和抄校的碑拓以汉魏六朝石刻为大宗,而汉魏六朝正是中国墓碑文、墓志文文体渐臻完善的时期。东汉时期“墓碑文文体已经较为完善”, “墓主的姓名、职官和卒葬信息”及“生平事迹和功业德行”已有记载,“树碑颂德在东汉逐渐成为一种饰终的礼典。这种做法渐为同时代的墓志文所吸收”,到汉末晋初禁碑令促进了墓志的兴盛,并“最终促成了墓志文体的形成”[11]。当时体例较为完善的墓碑文、墓志铭包括首题、序、铭辞,首题一般包括官职爵位和称谓;序除了墓主的姓名、官职、生平事迹的介绍,也有对远祖和近祖的追溯;铭辞多以韵文颂扬墓主功业德行并概括全篇。除了以上信息,还有大量碑志记载了墓主的家族谱系,除了序首部分的远祖和近祖,在志末或志侧或志阴按照辈分由高到低、性别先男后女的次序记录兄妹、子女、儿孙,其中男性标注名字、官职爵位等,妻子、儿媳、孙媳等注有名字及其父祖官职爵位,女儿、孙女等注有名字和夫婿及其夫婿父祖的官职爵位。以鲁迅抄校的熙平二年(517)《刁遵墓志(并阴)》拓片为例,家族谱系和姻亲关系共涉及四十余人。从残存的文字可以确认,志首记录了高祖名讳、官职,另起一行低一格记录高祖夫人籍贯、姓氏及其父亲官职,后面依次是其曾祖父、祖父、父亲的同类情况;志末有刁遵妻子籍贯、姓氏及其父亲官职;志阴记录兄弟名字、官职及他们妻子的籍贯、姓氏及父亲官职,以及儿子的同类信息。除了家族谱系及相关的姻亲关系,不少碑志的题名者还包括为墓主树碑立传的门生、故吏的姓名、字号和籍贯等。鲁迅抄录的汉安二年(143)《景君铭(并阴)》拓片碑阴题名者有故吏五十余人,大亨四年(405)《爨宝子碑》碑末题名者包括主簿、小吏十余人。

因此,碑志记录的不仅是墓主的姓名、生平事迹、功业成就、卒葬等信息,也是对以墓主为中心的由家族、姻亲、门生、故吏、同乡等所构成的社会关系网的呈现。树碑颂德既是对逝者的纪念、对生者的抚慰,在一定程度上也发挥着“维护、强化并创造各种社会联结的功能”[12],题名者不仅是对碑志正文的“背书”,“也是一种自我认同的方式,社会联结感和群体归属感隐含其中。”[13]

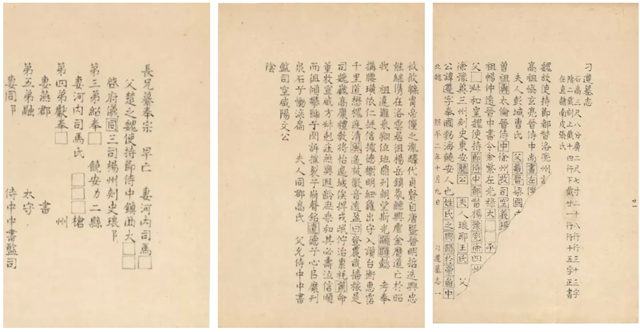

鲁迅手稿《刁遵墓志》

鲁迅在抄录的碑志文后往往附有几则金石跋语,其中介绍和考证墓主身份信息是很多跋语不可或缺的内容,主要的考证方法是综合墓志本身所包含的基本信息,佐以史书、地方志、牒谱、跋语等资料。鲁迅吸收了这一考证方法,并运用到其碑拓抄校与考证工作中,如《徐法智墓志》拓片,“其名惟云‘字法智,高平金乡人也’;姓在首行,存下半,似徐字”,为确认墓主姓氏,鲁迅翻阅《元和姓纂》用氏族牒谱来佐证[14]。《〈□肱墓志〉考》则是根据墓志中提及的墓主籍贯、祖父和父亲的官职、所生活的时代,并参考史书传记中的家族谱系、历代官职爵位,考证墓主姓氏应为“高”而非众家跋语所认为的“公孙”。[15]

碑志文虽然存在大量变体,也并不是所有汉魏六朝墓志都有家族谱系、门生、故吏、同乡、州民的记载或题名,但或大或小的社会关系网是存在的。墓主的身份与生平功绩就是在这或大或小的社会关系中确立和展开的。对于女性和孩童来说尤其如此,在传统社会,他们的身份和荣光是由其祖、父、兄等决定的。对于女性,还延伸到子女及其姻亲等。所以,对于墓志中相关信息介绍过于简略或部分信息缺失的情况,金石研究者会特别指出。如鲁迅抄录的延昌三年(514)《司马景和妻孟墓志》拓片,志首提及孟敬训父兄的官职,但并未提及父兄名字;中间提及孟氏生育五男三女,但未提及他们的年纪、官职、婚姻状况。对于该墓志不合碑志义例的情况,鲁迅所抄录的七则跋尾中有三则特意指出此点,翁方纲跋曰“文但曰中散大夫之幼女、陈郡府君之季妹,亦不著其父兄之名,皆金石例所未举”,《金石萃编》(二十八)表示“此志虽有五男三女之文,名皆不著,颇恨其过简”,《古志石华》(二)指出“叙孟氏父兄之官而不著其名,生有五男三女,亦不载男何名位,女适何族。”[16]由此可见,金石学者对墓志中家族谱系的重视,以及包括家族谱系在内的社会关系网在确认墓主身份中的重要性。

至于早夭的孩童,他们的人生刚刚开始,尚未建功立业自我证明,家族背景是对其行状的重要加持,从中亦可见家人的疼爱与痛心。鲁迅所抄录的拓片中天统二年(566)《□肱墓志》(九岁孩童的墓志)即是一例。对于这类墓志,鲁迅应从为四弟立碑、迁坟的切身经历有所体悟。据周作人介绍,四弟“椿寿小名曰春,荫轩的号也是介孚公给取的。他死时才六岁,但那碑的格式却颇阔气,下署兄樟寿立”[17],其中“亡弟荫轩处士之墓”几个字是鲁迅请能仿写颜欧体的伯文撰写的[18]。由此可见祖父、兄长对椿寿的疼爱与重视。1919年鲁迅回故乡卖掉祖宅举家北迁之时,在其祖父和两位祖母的坟旁,添加了父亲的坟墓,把妹妹端姑和弟弟椿寿迁去附葬在那里[19]。1924年鲁迅还将迁坟的经历化作小说《在酒楼上》吕纬甫的经历与述说。以上立碑、署名、迁坟、小说创作等活动中蕴含着鲁迅与祖父、祖母、父亲、亡弟等人的情感联结。所以,无论从“读碑”活动,还是从个人切身经历,鲁迅对于碑志中的社会关系网及其所牵涉的文化意涵、情感羁绊、道德伦理等应有复杂而又深刻的体悟。

二、缺失社会关系网的墓碣

然而待到1925年6月创作以梦中“读碑”为题的《墓碣文》之际,鲁迅却省略了社会关系网。那墓碣文字泐灭:“似是沙石所制,剥落很多,又有苔藓丛生,仅存有限的文句——”[20]简单的一句,点明了墓碣的材质与品相,但没有能确定墓主身份的重要信息——社会关系网。如前所述,碑志文的首题、序、题名等可提供关于墓主的姓氏、名讳、职位、家族谱系、故旧等身份信息及社会关系,但“我”梦中所读的墓碣这些内容一概缺失。梦与文学书写虽然不能完全以实证的方法进行考据,但作为现实生活的变形或反映,《墓碣文》的解读可适当结合鲁迅现实经历。缺失的社会关系网,应暗含包括鲁迅个人生命体验在内的近现代知识分子的人生隐喻。

1898年鲁迅虚岁18,抛弃读书应试之路,离家到南京学洋务,并由周樟寿改名为周树人[21]。在时人眼里这是走投无路时的无奈之举,在家人和族人眼里也算不上什么好事,但在鲁迅1922年的回忆及个人史的建构中,此乃青年周树人执拗的选择:“仿佛想走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,母亲“没有法”“说是由我的自便”[22]。其中暗含青年周树人摆脱传统社会关系网,寻求与建立新的自我认知与群体认同的冲动。在此后的求学经历、职业生涯与社会生活中,他不断调适与更新个人与他人之间,个人与广大国民、现代民族国家、整个人类之间的沟通、联结方式,探索建立新型社会关系、新的关系结构与新的道德伦理。虽然血缘、学缘、地缘等因素在维持社会关系中依然发挥重要作用,但在开放的城市中,以共同兴趣、理想、志业等为纽带的新的社会关系网、新的群体认同正在形成,并成为不可阻挡的趋势,新型社会团体也乘势而起。周树人即是这时代浪潮的追随者、推动者、缔造者之一,他密切关注的有文艺社团和革命团体。文艺方面,留学日本时期周树人认识到文艺对于改造国民精神的重要性,尽管当时东京的留学生中治文学和美术的空气冷淡,但也寻到几个同志[23],周作人也是其中之一[24],计划创办《新生》杂志,这已具备新型文学社团的属性。尽管杂志创办失败,但文艺梦已然开启,周树人在新文化运动时期重新开始呐喊,鲁迅得以诞生。然而,伴随着1921年《新青年》的解体,同人“有的高升,有的退隐,有的前进”,鲁迅“又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去”,“成了游勇”[25],陷入后五四时代彷徨无依的状态。革命方面,晚清留日学生中掀起民族革命的浪潮,周树人与光复会的章太炎、陶成章联系紧密,尽管他是否在组织上加入光复会一直存在争议,但“重要的是在情感上、思想上认同该组织”[26],支持革命,并以“精神式的、文学性的”方式面对整个革命。[27]他经历辛亥革命的爆发与绍兴的光复,在民国建立初期充满光明的期许,但此后却又历经改革的挫败,于1925年初失望地表示:“我觉得仿佛久没有所谓中华民国”[28]。

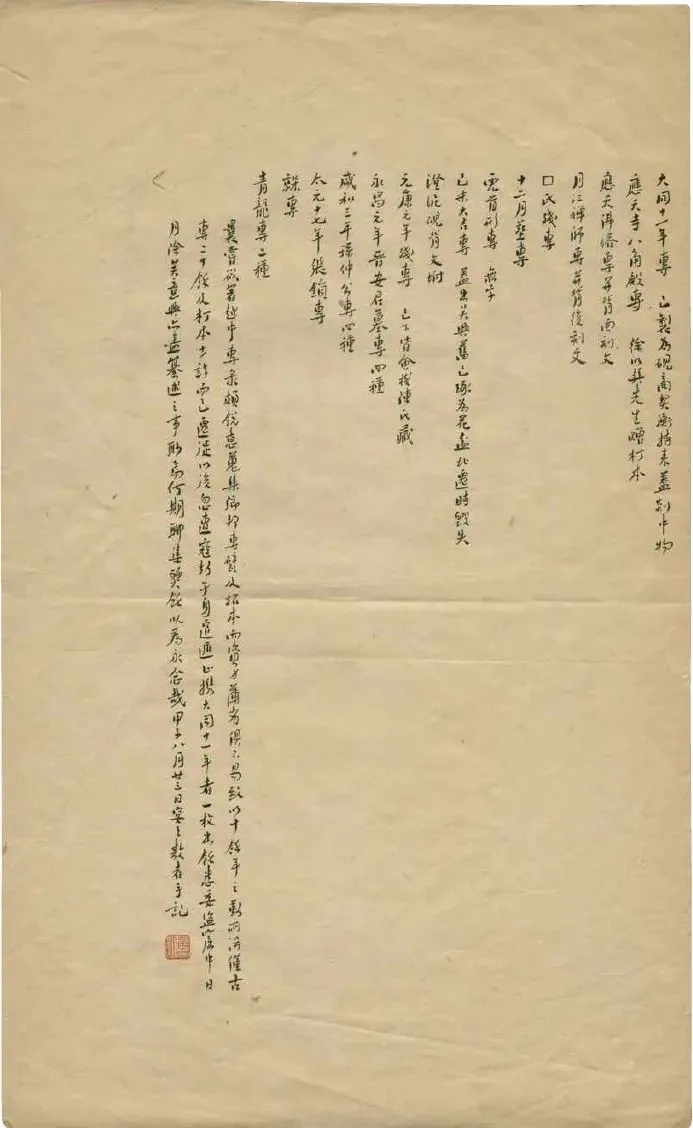

除了建立新型社会关系,鲁迅及新文化人并未彻底切断,也不可能切断与传统社会关系网的联结,而是致力于从自身出发变革传统社会关系及其结构,探索新的道德伦理。反映在创作中有五四时期撰写的《自言自语 六 我的父亲》《自言自语 七 我的兄弟》《我们现在怎样做父亲》等,旨在打破传统父子、兄弟之间长幼尊卑的关系结构、虚伪的功利化的伦理纲常,呼唤基于诚与爱的伦理道德,以及以幼者为本位的伦理秩序。怀揣这样的期待,鲁迅在现实生活中苦心经营,与兄弟携手创造新文艺,全力支持其成家立业,并于1919年举家迁入八道湾。虽然举家迁居北京有“在绍之屋为族人所迫,必须卖去”[29]的被逼无奈,但终究与母亲、两兄弟全家团圆,其间鲁迅努力维持大家庭的生活。可以说,与周作人的关系中,鲁迅在生活和事业上扮演的是亦父亦兄、亦师亦友的角色。然而1923年兄弟失和,鲁迅努力经营的兄弟关系顷刻破裂,鲁迅被家里的日本女人逐出[30],在苦心经营十余年的北京则成为“宴之敖者”。1924年9月21日,兄弟决裂已有一年,鲁迅在《〈俟堂专文杂集〉题记》中吐露了心声:

曩尝欲著《越中专录》,颇锐意蒐集乡邦专甓及拓本,而资力薄劣,俱不易致。以十余年之勤,所得仅古专二十余及朾本少许而已。迁徙以后,忽遭寇劫,孑身逭遁,止携大同十一年者一枚出,余悉委盗窟中。日月除矣,意兴亦尽,纂述之事,渺焉何期?聊集燹余,以为永念哉!甲子八月廿三日,宴之敖者手记。[31]

鲁迅手稿《〈俟堂专文杂集〉题记》

包括古砖在内的金石文献是鲁迅北京十余年锐意穷搜的心爱之物,也曾是他与周作人兄弟怡怡、志趣相投的见证,其中越中金石拓片、乡邦文献更牵动着二人的文化根脉,以及改造国民的社会教育理想。兄弟二人曾一个在教育部执掌社会教育工作,一个致力于地方教育,同声相和倡导保存中国美术与古迹,重视乡邦金石与古籍,1913年2月周树人发表了《儗播布美术意见书》,同年12月周作人发表了《论保存古迹》;1915年两兄弟都开始大量搜集碑拓、造像、墓志等金石资源及相关著述,经常分享各自所得;此后兄弟二人还撰写多篇金石考证文字,对于作为会稽精神象征的大禹陵,兄弟二人分别撰写《禹陵窆石题字》(周作人),《会稽禹庙窆石考》(鲁迅)。可以说,北京十余年的“钞古碑”既属于鲁迅的 “自我的延伸”[32]和文化事业,也在维护和强化兄弟二人的情感联结,并且创造了新的情感联结——形成文艺志业和社会文化事业上的兄弟联盟。然而这一切因兄弟失和而受挫,1924年6月11日,鲁迅回八道湾去取“书及什器”还遭遇周作人夫妻的骂詈殴打[33]。所以,兄弟失和给鲁迅带来的是多重的打击,这是“亲情决裂之痛”,是文艺兄弟联盟的破裂[34],也是社会文化事业上兄弟联盟的破裂。对于鲁迅而言,这不亚于战争的荼毒。宴之敖者的“集燹余,以为永念”,可谓是为手足之情、文化联盟的撕裂和文艺志业的挫败所立的一块墓碣。1925年6月《墓碣文》的创作也在此思想与情感的延长线上,只是当文中真正立起了一块墓碣,却不再关联包括兄弟、同人在内的社会关系网,这是对于锥心之痛的另一种表达——无法言说,无法开口。

总之,无论是作为情感归属与寄托的家庭,还是代表新型社会关系、塑造社会公共空间的新文化阵营,以及满怀期待的民族国家,之于当时的鲁迅而言均是四分五裂、支离破碎的状态,从中无法拼凑出完整本真的自我。这样的分裂不仅仅是思想理念上新与旧、进步与落后的对立和混杂,更牵动着日常生活中的切肤之痛。这样的遭际不仅属于鲁迅个人,也是无数近现代“孤独者”的共同经历。由此,《墓碣文》中缺失的社会关系网可视为曾将生命、志业、道路等与社会历史进程、民族国家事业深深纽合在一起的现代知识人从其苦苦经营、汲汲以求的社会空间确认自我身份和自我价值的挫败。这样的破碎与挫败凝结为一座残破的孤坟,形诸于文是坟前墓碣上文句的漫漶与断断续续,以及对墓主行状充满悖论的摹写:“……于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。于一切眼中看见无所有”。

三、盖棺论未定:探寻自我的执拗

“浩歌狂热”“天上”“一切眼”代表的是社会公共空间中的时代风潮及其光明宏大的叙事和社会关系网,具有非常强大的整合能力,身处其中的个体往往深受感染,获得强烈的归属感。然而墓主却透过表面的狂热在其中“中寒”“看见深渊”“看见无所有”。那么,当从苦心经营的社会关系与社会公共空间中确认自我身份和自我价值遭遇挫败,处于彷徨无所依的状态之际,该如何确定自我?这一问题在《过客》与《墓碣文》中均有体现。在《过客》中具体体现为老翁与过客之间关于“怎么称呼”“从那里来的呢”“到那里去么”的问答,对于这几个问题过客的反应略有差异,但最终的结果均是“我不知道”:

客——称呼?——我不知道。从我还能记得的时候起,我就只一个人。我不知道我本来叫什么。我一路走,有时人们也随便称呼我,各式各样地,我也记不清楚了,况且相同的称呼也没有听到过第二回。

(中略)

客——(略略迟疑,)我不知道。从我还能记得的时候起,我就在这么走。

(中略)

客——自然可以。——但是,我不知道。从我还能记得的时候起,我就在这么走,要走到一个地方去,这地方就在前面。我单记得走了许多路,现在来到这里了。我接着就要走向那边去,(西指,)前面![35]

过客无法确定自己的称呼,他没有家族谱系中的本名,没有朋友同事之间的别号。他甚至从能记得的时候起就没有亲朋好友,只是一个人。他更无法从其他人的随便称呼获得明确固定的可供选择或铭记的称呼。“我不知道”意味着过客无法以“那里”的话语进行自我命名、形成自我认知,无法以“那里”的话语讲述自己的故事,“那里”对于他而言均是痛苦的回忆:“没有一处没有名目,没有一处没有地主,没有一处没有驱逐和牢笼,没有一处没有皮面的笑容,没有一处没有眶外的眼泪。我憎恶他们。”[36]因为憎恶虚伪的名目和情感,痛恨束缚和霸权,过客拒绝“回到那里去”,拒绝那里的命名和评判。

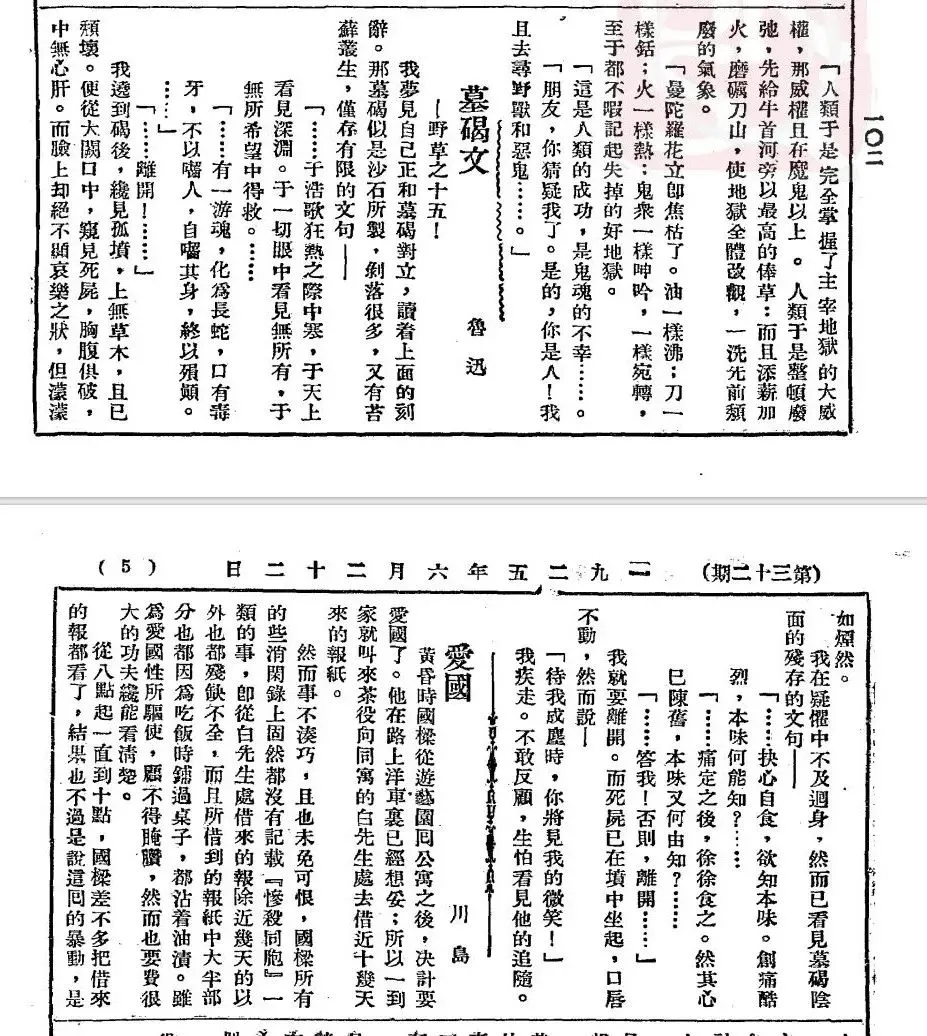

鲁迅《墓碣文》,《语丝》第32期,1925年6月22日

《墓碣文》中的墓主与过客一样也无法从现在的社会关系网完成自我命名、形成自我认知,为了摆脱这一困境以“抉心自食”的惨烈方式自戕,并试图抵达“主观之内面精神”:

……有一游魂,化为长蛇,口有毒牙。不以啮人,自啮其身,终以殒颠……。

……离开!……

(中略)

……抉心自食,欲知本味。创痛酷烈,本味何能知?……

……痛定之后,徐徐食之。然其心已陈旧,本味又何由知?……

……答我。否则,离开!……[37]

游魂化蛇自啮其身是墓碣阳面残存的文句,抉心自食是墓碣阴面残存的文句,共同构成了执著于自我解剖,试图求取本味而不得的酷烈创痛、悖论与执拗。从叙述人称来看,两者又有差异,墓碣阳面的“有一游魂”是第三人称,从“答我”来看阴面则是第一人称,后者意味着墓主或曾亲自参与了墓碣文的撰写。墓主生前自撰墓志铭、墓碑文古已有之,无论其情感豁达,还是悲戚,抑或愤懑,其核心议题是对人生历程的自我审视,对人生价值的自我评判[38]。无论是对主流价值标准的认可还是反叛,此类自撰墓志铭总有一个稳定的评价标准,借此完成对自我的盖棺论定。“我”梦中所读之墓碣继承了传统自撰墓志铭自我审视和自我评价的议题,但是它又一反同类墓志铭盖棺论定的性质,铭刻的不是不朽的道德操守、事功业绩或经典学说,而是执著探求内面精神而不得的历程,呈现的是不断变化着的、不稳定的、残破不圆满的状态。从有大阙口的颓坏的无法藏形的孤坟、“胸腹俱破,中无心肝”的死尸,到墓碣上漫漶不清、断断续续的文辞,以及两个求解而不得的疑问句,均是身心残破、不完整、不确定状态的表征。

甚至因生前探求本味的执念之深,死后魂灵也不得安乐,化为长蛇自啮其身,终至殒颠。死后化形为蛇的情节有佛教渊源,由佛教典籍中的毒蛇称嗔恚最苦,能杀人,能自杀;到佛教故事中亡者因生前饱含嗔恚死后遭受化形为蛇的苦报,须由高僧超度才能摆脱;再到古小说中的嗔怒、复仇与因果业报的流变,其中死前的嗔恚是化形的条件。[39]“民三以后,鲁迅开始看佛经,用功很猛”[40],对于嗔恚与蛇的关联及化形为蛇的情节应该不陌生。再联系“过客”的“我憎恶他们”,墓主生前大概怀有无法化解的嗔恨,由此死后遭受化形为蛇的苦报。但是长蛇拒绝凭借宗教化解嗔恚、解除苦痛,而是自啮其身,终至殒颠,这意味着对极乐世界、天堂净土、未来黄金世界的怀疑与拒绝[41]。这也与传统墓葬藏形安魂的功能有异,墓主不仅无法确定其来路,残破的孤坟也无法很好地安葬其尸身,灵魂也无处安放。

通过以上内容可以发现,墓碣文、孤坟、死尸等意象对传统墓葬的礼制文化进行了颠覆,这注定了“我”梦中“读碑”是一场“超越了常识和物质,法则,因袭,形式的拘束”[42]的精神冒险。古往今来,无数文人骚客面对碑碣不禁慨叹古今和生死,并创作了大量的读碑诗文。“我”的梦中读碑碣也是如此,当“我梦见自己正和墓碣对立”的文辞出现之际,已是“我”从梦中醒来记录读碑经历和体验的时候。但是“我”此次“读碑”与传统文人读碑大为不同。首先是“我”与墓碣的关系,与传统读碑诗文以“读碑者”为主体的情感抒发[43]和形象塑造不同,“我”与墓碣的“对立”不仅表明了两者的空间占位,更呈现出两个主体之间充满张力的对峙状态,有如《复仇》中“有他们俩裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上。他们俩将要拥抱,将要杀戮……”[44]将之与明代遗民傅山的《碑梦》进行对比可略知一二:

古碑到孤梦,断文不可读。茙字皦独大,梦回尚停睩。

醳名臆萼草,是为葵之蜀。炎汉在蚕丛,汉臣心焉属?

奉此向日丹,云翳安能覆?公门虽云智,须请武候ト。[45]

傅山梦中所读之碑也是文字漫漶不可读,唯独“茙”字大而显眼。根据《释名》(“醳”通“释”)该字是蜀葵,由此联想到蜀汉,并借蜀葵向阳之性表达遗民效忠汉室之心。关于“我”与碑之关系,《碑梦》显然以“我”为主体,碑是被审视的客体。诗文中虽然有两个探寻自我身份的反问句,但均是由“我”发出且已有确定答案。《墓碣文》则不同,与“我”对立的墓碣是具有主体性的“有声”的存在,它拒绝外在的价值评判,似乎并不期待被阅读,并不渴望被纪念,而是在驱逐读碑者或凭吊者——“离开!”如《写在〈坟〉后面》所记:“我有时也想就此驱除旁人,到那时还不唾弃我的,即使是枭蛇鬼怪,也是我的朋友,这才真是我的朋友。倘使并这个也没有,则就是我一个人也行。” [46]墓主的驱逐其实是拒绝被看客和怨敌赏玩、咀嚼、裁判与扭曲,正如《死后》所担心的“或则要使他们快意;或则要使他们加添些饭后闲谈的材料,多破费宝贵的功夫”[47]。他要自己裁判[48],自己评判。

面对这一块墓碣,“我”内心产生了极大波动。如果说在墓碣阳面,“我”内心波动不大,绕到碣后,见到颓坏的孤坟,窥见死尸状态,“我”则不禁疑惧。“不及回身,然而已看见”墓碣阴面残存的文句,语言的紧凑与转折表征情绪极速的变化。“抉心自食”探求“本味”的酷烈创痛及死亡方式的惨烈带给“我”巨大的冲击。虽然面对诘问无解,又生怕死尸追随,“我疾走”,但潜藏在“我”内心深处的痛感与苦闷其实已经被唤起,借用厨川白村的话即是“我”与墓碣达到“生命的共鸣共感”,从梦中读碑的经历中 “发现了自己的无意识心理”,“看见了自己的灵魂的姿态”[49]。借用现代心理学对梦的分析,梦中读碑的经历是“我”被压抑欲望的潜意识表达。借由“我”之梦,《墓碣文》呈现出在现实社会空间中遭遇挫败,充满矛盾、破碎、不完整、无法圆满的自我,这是近现代知识群体的精神症候。但与当时复古者的倒退与麻醉自我、理想家期许黄金世界与高人保持超然不同,《墓碣文》拒绝以上这些“用瞒和骗”“造出奇妙的逃路”[50],表现的是执著探寻自我而不得的苦痛,以及执拗地搏斗。

历经新文化阵营的分化、变革的挫败、兄弟失和的打击,20世纪20年代中期鲁迅处于彷徨无依之际,如何应对这些苦痛,如何在混乱的时代确定自我,成为鲁迅及其文学亟需处理的问题。他从厨川白村文艺思想中找到契合,后者关于“人间苦与文艺”的论述如下:

“活着”这事,就是反覆着这战斗的苦恼。我们的生活愈不肤浅,愈深,便比照着这深,生命力愈盛,便比照着这盛,这苦恼也不得不愈加其烈。在伏在心的深处的内底生活,即无意识心理的底里,是蓄积着极痛烈而且深刻的许多伤害的。一面体验着这样的苦闷,一面参与着悲惨的战斗,向人生的道路进行的时候,我们就或呻,或叫,或怨嗟,或号泣,而同时也常有自己陶醉在奏凯的欢乐和赞美里的事。这发出来的声音,就是文艺。对于人生,有着极强的爱慕和执著,至于虽然负了重伤,流着血,苦闷着,悲哀着,然而放不下,忘不掉的时候,在这时候,人类所发出来的诅咒、愤激、赞叹、企慕、欢呼的声音,不就是文艺么?[51]

《墓碣文》即鲁迅正视内心深处“极痛烈而且深刻的许多伤害”的产物。吉登斯指出“一个人若拥有正常且稳定的自我身份认同感,那么他便可以感触到其生平的连贯性”,“感触是通过反身性思考获得的,而且或多或少都可以将这种感触与他人沟通”,可以“持续不断地吸纳外部世界中发生的事件,并将其分类归入有关自我的、正在进行着的‘故事’之中”[52]。如果说文言墓碣残缺、断断续续的文字不仅仅是个体生命破碎、残缺、不圆满、不稳定的象征,也意味着墓主(另一个“我”)把握与讲述自我故事的艰难,无法将外部世界的事件、过去的经历和内心的创痛有效整合进关涉自我的当下故事中。那么,白话文部分“我”连贯地讲述梦中读碑的经历和体验,则意味着在当下现实中的“我”通过与自我被压抑部分的“对话”,正视了“由本身的矛盾或社会的缺陷所生的苦痛”[53],并形成了较为合理的自我认知,“于无所希望中得救”即在“绝望与希望之外”[54],“执着现在,执着地上”[55]执拗韧性地战斗。

余论

在官方和士大夫阶层的推崇与引领下,中国金石学自宋代肇始,清代达到鼎盛,其在“考订(证经、订史、补佚、考字)——文章(渊源、体制、工拙)——艺术(书、画、雕刻)”[56]等方面的价值得到重视。到晚清民国时期,金石文献不仅是学者考经证史的重要资源,文人雅士品鉴把玩的古物,在中西文化激烈碰撞的背景下,也被革新者视为以资美育的“美术”资源,被复古者视作国粹,被外国考古学者当作观察和想象中国的重要物质文化资源等。对于以上几点鲁迅有深刻的体认,他的《儗播布美术意见书》是从国民美育的角度倡导保护和发扬碑碣等“美术”资源;《〈呐喊〉自序》中的“钞古碑”之所以被视为麻醉自我灵魂的方式,则离不开文人以金石拓片为古董古玩的赏玩风尚[57];《看镜有感》批判国粹家的保古守旧;《忽然想到》(五至六)批判国粹家的保古,以及部分外国考古家将中国视为“大古董”背后对古旧中国的迷恋、猎奇、鉴赏的扭曲心态,痛斥以上行为对国民的奴化,对中国生存发展的阻碍。《墓碣文》的创作,以中国传统墓碑文为对话对象,却超越了传统碑志义例、丧葬礼制和文人“读碑”传统,拒绝虚伪的纪念、无聊的鉴赏和灵魂飞升天堂净土的欺骗,铭刻的是执著探求自我的搏斗以及超越时空的“生命力”,体现了鲁迅天马行空式的文学想象力。以白话文讲述文言墓碣的故事,其中暗含在传统与现代、东方与西方多重视野下对中国金石文献的文化定位及价值挖掘与评判问题,以及对国民精神及其所发的火光(即文艺)萎靡锢蔽的反思,从中可见鲁迅独特的金石观与文艺观,即注重与人生的血肉关联,发掘 “跳跃和突进”的生命力——“永是不愿意凝固和停滞,避免去妥协和降伏,只寻求着自由和解放的生命的力”[58]。这样的金石文献和文艺是能“保存我们”[59]的,也是值得革新中的现代中国保存、发扬和进一步激活的。正因为如此,深受传统金石学影响的鲁迅在整理、辑校、考释等知识化研究活动之外,更注重从历代镜子观察时人的精神气质,体味汉唐时代那未被异族奴役的民众的闳放大胆;重视书籍与“实人生”的关系,针对“青年必读书”问卷提出“看中国书时,总觉得就沉静下去,与实人生离开”;“中国书虽有劝人入世的话,也多是僵尸的乐观”[60];从六朝《元湛墓志铭》中看到对骗人的古训持怀疑精神和批判眼光的“积善不报,终自欺人”的通透惊人之语[61],呼唤现代作家“取下假面,真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来”,“冲破一切传统思想和手法”,创造“真的新文艺”[62]。

注释:

[1] 朱剑心指出:“‘金’者何?以钟鼎彝器为大宗,旁及兵器,度量衡器,符玺、钱币、镜鉴等物,凡古铜器之有铭识或无铭识者皆属之。‘石’者何?以碑碣、墓志为大宗,旁及摩崖、造像、经幢、柱础、石阙等物,凡古石刻之有文字图像者,皆属之。”朱剑心:《金石学》,山东画报出版社2019年版(下同),第4页。

[2] 程章灿:《作为阅读对象的石刻》,《作为物质文化的石刻文献》,南京大学出版社2023年版(下同),第387页。

[3] 张杰:《作为金石学者的鲁迅》,《鲁迅研究月刊》2016年第8期。

[4] [8] 姜异新:《今人如何遥想古人,西方如何观看东方?——由汉画像生发的鲁迅之问》,《中国现代文学研究丛刊》2019年第6期。

[5] 姜异新:《早于鲁迅载入史册的周树人——教育部佥事如何践行文艺梦》,《光明日报》2022年4月4日第6版。

[6] 孙郁:《鲁迅:在金石、考古之趣的背后》,《文学评论》2018年第2期。

[7] 杨义:《遥祭汉唐魄力——鲁迅与汉石画像》,《学术月刊》2014年第46卷第2期。

[9] 王芳:《从访碑到抄碑,从国魂到民魂——以金石传统三个脉络解读鲁迅的“钞古碑”》,《文学评论》2019年第3期。

[10] 贾甄:《读碑、自啮与超越——试从“读碑”意象入手诠释鲁迅散文诗〈墓碣文〉》,《现代中文学刊》2018年第4期。

[11] 孟国栋:《墓志的起源与墓志文体的成立》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第43卷第5期。

[12] [13] 程章灿:《礼物:汉碑与社会网络》,《作为物质文化的石刻文献》,第194、202页。

[14] 鲁迅:《集外集拾遗补编·〈徐法智墓志〉考》,《鲁迅全集》第8卷,人民文学出版社2005年版(下同),第76页。

[15] 参阅鲁迅:《集外集拾遗补编·〈□肱墓志〉考》,《鲁迅全集》第8卷,第71页。

[16] 《司马景和妻孟墓志》,《鲁迅手稿全集·辑校金石编》第8册,国家图书馆出版社2021年版。此处鲁迅手稿原文没有标点,标点为笔者所加。

[17] [18] 周作人:《鲁迅的故家》,止庵校订,北京十月文艺出版社2013年版(下同),第122-123、120页。

[19] 参阅周作人:《鲁迅的故家》,止庵校订,第123页。

[20] [37] 鲁迅:《野草·墓碣文》,《鲁迅全集》第2卷,第207页。

[21] 关于鲁迅的名字与别号,据周作人介绍“鲁迅原名周樟寿,是他的祖父介孚公给他所取的”,号“豫才”也是祖父由“豫山”改定的。“周树人”是他进入江南水师学堂由叔祖也是学堂监督周椒生改的,因为后者觉得“子弟进学堂‘当兵’不大好,至少不宜拿出家谱上的本名来”。周作人:《鲁迅的青年时代》,北京十月文艺出版社2013年版,第4-5页。

[22] [23] 鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,第437、439页。

[24] “倒是同志的确很是稀少,最初原只有四个人,鲁迅把我拉去也充了一个,此外是许季茀和袁文薮。” 周作人:《知堂回想录》上,北京十月文艺出版社2013年版,第252页。

[25] 鲁迅:《南腔北调集·〈自选集〉自序》,《鲁迅全集》第4卷,第469页。

[26] 王彬彬:《论光复会与同盟会之争对鲁迅的影响》,《文艺研究》2017年第5期。

[27] [日]丸山昇:《鲁迅·革命·历史——丸山昇现代中国文学论集》,王俊文译,北京大学出版社2005年版,第37页。

[28] 鲁迅:《华盖集·忽然想到三》,《鲁迅全集》第3卷,第16页。

[29] 鲁迅:《书信·190116致许寿裳》,《鲁迅全集》第11卷,第370页。

[30] “宴从宀(家),从日,从女;敖从出,从放(《说文》作,游也,从出从放);”许广平:《欣慰的纪念》,《鲁迅回忆录专著》,北京出版社1999年版,第327页。

[31] 鲁迅:《古籍序跋集·〈俟堂专文杂集〉题记》,《鲁迅全集》第10卷,第68页。

[32] 程章灿指出“每一个物品都有其文化身份,这个文化身份与其制作者、拥有者或者收藏者之间,也有难以切割的联系。”程章灿:《尤物:作为物质文化的中国古代石刻》,《作为物质文化的石刻文献》,第2页。

[33] 1924年6月11日下午鲁迅“往八道湾宅取书及什器,比进西厢,启孟及其妻突出骂詈殴打,又以电话招重久及张凤举、徐耀辰来,其妻向之述我罪状,多秽语,凡捏造未圆处,则启孟救正之,然终取书、器而出。”鲁迅:《日记十三〔一九二四年〕》,《鲁迅全集》第15卷,第516页。

[34] 姜异新:《新的文学兄弟的出现——鲁迅、郁达夫的京师交游》,《群言》2023年第1期。

[35] [36] 鲁迅:《野草·过客》,《鲁迅全集》第2卷,第194、195;196页。

[38] 参阅吕海春:《长眠者的自画像——中国古代自撰类墓志铭的历史变迁及其文化意义》,《中国典籍与文化》1999年第3期。

[39] 参阅项裕荣:《中国古代小说中“化形为蛇”情节的佛教源流探考》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2005年第5期。

[40] 许寿裳:《亡友鲁迅印象记》,广西师范大学出版社2010年版,第49页。

[41] 1925年3月11日,鲁迅给求取消减人生苦闷的许广平这样的回复“有一个乡下女人,向牧师沥诉困苦的半生,请他救助,牧师听毕答道:‘忍着吧,上帝使你在生前受苦,死后定当赐福的。’其实古今的圣贤以及哲人学者之所说,何尝能比这高明些。他们之所谓‘将来’,不就是牧师之所谓‘死后’么。我所知道的话就全是这样,我不相信”。鲁迅:《两地书 第一集 北京》,《鲁迅全集》第11卷,第15页。

[42] [49] [51] [58] [日]厨川白村:《苦闷的象征》,鲁迅译,北京鲁迅博物馆编:《鲁迅译文全集》第2卷,福建教育出版社2008年版(下同),第263、250、237、226页。

[43] 巫鸿列举陈子昂和孟浩然读碑诗文指出“它们的目的并不是描述作家的行程或碑石本身,而是借此机会抒发诗人有关历史与人类生存基本法则的感喟。” [美]巫鸿:《时空中的美术》,梅玫等译,生活·读书·新知三联书店2016年版,第44页。

[44] 鲁迅:《野草·复仇》,《鲁迅全集》第2卷,第176页。下划线为笔者所加。

[45] (清)傅山:《碑梦》,《傅山全书》第1册,山西人民出版社2016年版,第51页。白谦慎对此诗有精彩的阐发,见白谦慎:《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第215-217页。

[46] 鲁迅:《写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第1卷,第300页。

[47] 鲁迅:《野草·死后》,《鲁迅全集》第2卷,第215页。

[48] 鲁迅:《坟·杂忆》,《鲁迅全集》第1卷,第236页。

[50] [61] [62] 鲁迅:《坟·论睁了眼看》,《鲁迅全集》第1卷,第253、253、255页。

[52] [英]吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,赵旭东、方文译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第60页。

[53] “必须敢于正视,这才可望敢想,敢说,敢作,敢当。”鲁迅:《坟·论睁了眼看》,《鲁迅全集》第1卷,第251页。

[54] 孙歌:《绝望与希望之外:鲁迅〈野草〉细读》,生活·读书·新知三联书店2020年版。

[55] 鲁迅:《华盖集·杂感》,《鲁迅全集》第3卷,第52页。

[56] 朱剑心:《金石学》,第4页。

[57] 周作人指出袁世凯称帝时期北京文官为了避世养成了不同嗜好,“重的嫖赌蓄妾,轻则玩古董书画”,鲁迅“假装玩玩古董,又买不起金石品,便限于纸片,收集些石刻拓本来看。单拿拓本来看,也不能敷衍漫长的岁月,又不能有这些钱去每天买一张,于是动手来抄。”周作人:《鲁迅的故家》,第347-348页。

[59] 鲁迅:《热风·三十五》,《鲁迅全集》第1卷,第322页。

[60] 鲁迅:《华盖集·青年必读书》,《鲁迅全集》第3卷,第12页。