-

中哈文学研讨会在京举行

文学是联通人类精神世界的桥梁,而这座桥梁是否稳固,取决于各民族对彼此文化的理解与尊重。中哈两国人民有着数百年的交往史,彼此之间的文学联系不仅是单纯的文学交流,更是历史文脉的延续、民族精神的共鸣。

-

蕾拉·斯利玛尼:做自由的女性,我们不必内疚

“我宁愿感到害怕,也不愿失去那些能给我带来如此之多美好的事物,那种心灵的自由、精神的自由。你的生命完全属于你自己,你可以听从自己的内心,并不必因此感到内疚。”

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01“我只想要一个舒适的家”——简·奥斯汀笔下的女性生存之道

今年是简·奥斯汀诞辰250周年,她笔下的浪漫爱情故事在今天依然为人津津乐道,而她对世俗婚姻的刻画也入木三分,在当今社会依然引发强烈共鸣。在她作品中,浪漫爱情与世俗婚姻的博弈背后是她对当时女性命运的关注与思考。尽管奥斯汀终身未婚,但她笔下的女主角却往往以结婚为圆满结局。为什么一定要结婚呢?

02喻荣军谈剧作家斯托帕德:相逢总是猝不及防,告别却蓄谋已久

11月29日,英国剧作家汤姆·斯托帕德(Tom Stoppard)去世,享年88岁。汤姆·斯托帕德是英国当代最重要的剧作家之一,多次获得托尼奖。他还是《太阳帝国》《安娜·卡列尼娜》等电影的编剧,并凭借《恋爱中的莎士比亚》获得奥斯卡最佳原创剧本奖。

03罗兹:莱蒙特的工业叙事从此开始

在波兰中部,有一座名为罗兹(Łódź)的城市。它的市徽是一只迎风前行的小船,正如市名“罗兹”的含义。波兰长篇小说《福地》以罗兹为背景,描绘了19世纪末波兰工业城市发展历程中的蓬勃与残酷。1924年,瑞典文学院将诺贝尔文学奖授予《福地》的作者、波兰作家伏瓦迪斯瓦夫·莱蒙特。

04海因里希·伯尔:“废墟文学”与“德国良知”

伯尔成为德国社会集体记忆中的重要精神符号,不仅源于其文学作品持久的阅读魅力与重读价值,也来自他那些文章、演讲所蕴含的思想冲击力——它们至今仍在叩击人心,引发深思。

埃马纽埃尔·卡雷尔:我们血缘的真实历史

在法语文学界和埃马纽埃尔·卡雷尔的文学世界中,“非虚构小说”大致对应的是纪事或中篇叙事(Récit),指的是篇幅更短、视角更个人的作品,不少纪事作品介于小说与自传之间;与纪事相对的是小说(Roman),指的是长篇小说。《集体农庄》正是这个体裁和方向的最新力作。

来源:澎湃新闻|汉时见 2025/11/28

安吉拉·卡特:读一本书就像为自己重新书写它

在这些充满了改写、重述冲动的故事中,卡特为我们生动地展示了她本人以及她的作品所依存的那个年代的时代精神、感受方式——质疑一切,拆解一切,重新审视从每天的日常生活到长久以来的文化规范等一切事物。

来源:澎湃新闻|黑门2025/5/13

她在半个世纪前就写下了今日美国

狄迪恩给了我一些解答,甚至在某种层面上,她给了我很多慰藉。在她笔下,美国就是这般极端对立的交融和碰撞,一个庞大混杂、和谐又矛盾的符号系统。西部的人不会记得过去,南部的人不会遗忘过去。

来源:文汇报|许晔 2025/11/5

山本文绪:世情的洞察者

她没想到的是,抑郁症是一种反反复复卷土重来,且每次重来势头更猛的疾病。四年的日记固然是再婚生活,更是与病情的拉锯战。回头看,她有五年没写小说。对于2000年刚以《涡虫》拿过直木奖的作家来说,等于是在最好的创作期被迫歇业。

来源:文汇报|默音 2025/10/20

《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》:写他们,也写自己

《巴黎岁月》其实在讲一个女性学者和写作者的生存故事。她写自己如何在20世纪70至80年代“厌女症”严重的法国知识圈被冷眼相待;在学术界被男性同行排挤;又如何在采访中一次次被拒绝、误解甚或羞辱。

来源:澎湃新闻|深苔 2025/9/10

无数个身影,汇聚成一个巨大而清晰的父亲

或许这就是我们在浮躁的时代依然需要文学的意义吧。这两部以父亲为主题的作品,为焦急奔赴未来、迫不及待离巢远走的我们开启了通往回忆的一扇门,这扇门静静地伫立在身后,门缝里透着朦胧的过往,只要我们愿意暂时停下执着向前的脚步……

来源:文学报|林明 2025/9/5

《芬尼根的守灵夜》的语言万花筒

《芬尼根的守灵夜》是爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的最后一部作品,用乔伊斯自己的话说,创作完《芬尼根的守灵夜》,除了等死,他已经没有其他事情要做了。可见乔伊斯对这部作品非常满意,认为写尽了文学所能写的一切,也达到了他的创作巅峰。

来源:文汇报|戴从容 2025/8/13

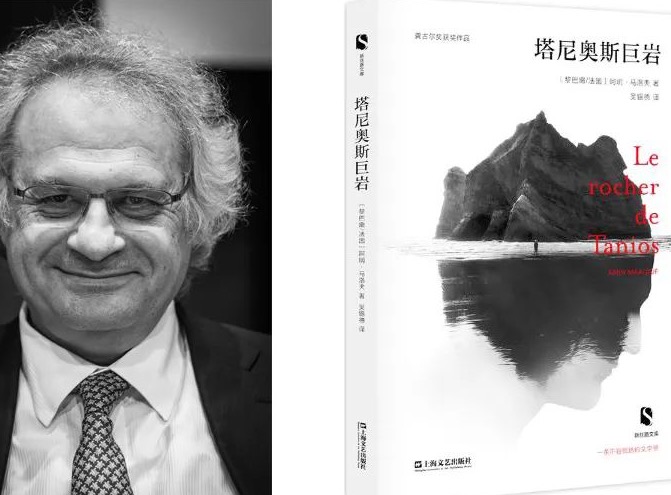

《塔尼奥斯巨岩》中的黎巴嫩历史书写

爱德华·萨义德称该趋势标志着一种新阿拉伯写作的诞生,显示出黎巴嫩裔流散作家“为扎根的流亡者和受困的难民发声,为打破界限、改变身份、表达要求发声,以及为新语言发声的渴望”。马洛夫正是这一文学浪潮中的杰出代表。

来源:《外国文学动态研究》|苗海豫2025/7/31

《契诃夫的玫瑰》:无常才是生命的常态

契诃夫把花园写进了自己的小说。在他的小说和戏剧中,有多少或美好或凄凉的花园。花园是契诃夫文学中最重要的意象世界和意义空间。他总是不由自主地回望那一个“荒废的花园”——那就是俄罗斯的过去,是行将告别的十九世纪 。他也在守望一个“新生的花园”——那就是俄罗斯的未来,他无限向往的新世纪。

来源:澎湃新闻|孙竹 2025/7/23

重读《风暴眼》:一道通往内在真实的门户

最近因为一场文学对谈而重读澳大利亚作家帕特里克·怀特的《风暴眼》(The Eye of the Storm),相隔近三十年的阅读感受迥然不同。信息检索的迅捷、批评视野的拓展,以及个人生命经验的沉积,使得这次阅读让我愈发感慨沃尔夫冈·伊瑟尔(Wolfgang Iser)等学者所强调的:文本意义是在阅读的过程中、读者与作品的互动中生成的,而非早已封存的真理。

来源:文艺报|王敬慧 2025/7/11

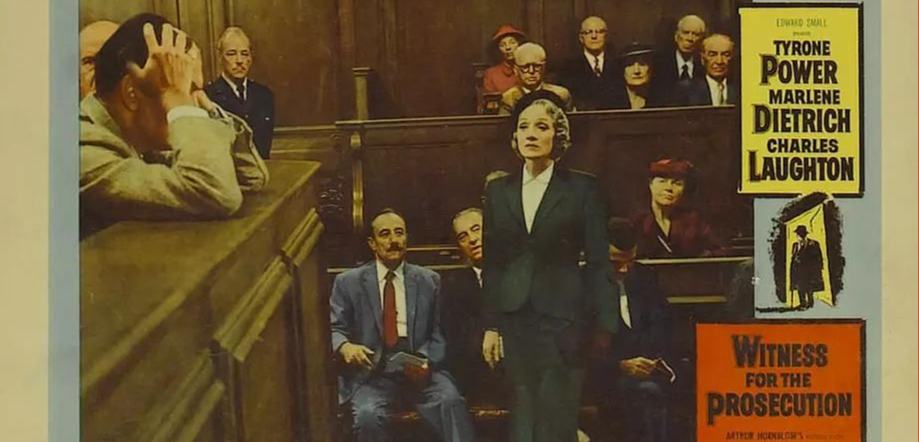

《控方证人》:中国院线的"史前巨兽"

怀尔德导演和电影编剧库尼兹共同改写了阿加莎·克里斯蒂的同名小说,两人结合1950年代欧洲战后的背景,在“骗中骗”“案中案”的悬疑框架里加入地缘政治和铁幕两边的时代议题。虽然电影编剧给情节和人物做了加法,但了解阿加莎特点的观众,即使没有读过原作也很可能在第一时间辨认出“看起来蒙了冤屈的丈夫”是罪孽的始作俑者。

法国人首次将《局外人》搬上大银幕

不久前,弗朗索瓦·欧荣执导的电影《局外人》登陆法国院线,此前这部影片曾入选第82届威尼斯电影节主竞赛单元。早在制作之初,这项拍摄计划就收获了不少关注……这部电影改编自诺贝尔文学奖得主阿尔贝·加缪的同名小说

名著改编为何屡屡成为浮士德式交易

当片尾字幕升起,回过神来的我们又或多或少地感受到一种微妙的失落,仿佛享用了一顿饕餮大餐,酒足饭饱后却再也想不起来主菜的味道。

《法兰西组曲》与三重感官的开启

电影中,唯一让我感受到“电影性”的镜头,是布鲁诺将他创作的一组音符抄写在信笺上,送给露西尔。当露西尔打开蝴蝶结礼盒,特写镜头推近至这段手写的哥特式音符时,我的大脑里闪过一阵战栗。然而,客观地说,这一幕相比于原著,仍略显轻浮,它太像一个调情,从而损失了电影的沉重感。

法语版《樱桃园》演绎穿越时代的启示

尽管两人的阶级身份、性格气质和应对困境的思维方式差异巨大,但基于心理上的相似性,他们的独白在剧中遥相映照,彼此间的互动非常自然,甚至有一种知己之感。法国版的《樱桃园》中,这种心灵上的互通体现得淋漓尽致……

世界文坛

世界文坛