鲍勃·迪伦:容器未满

![]()

在成名之后,他依然故我,从不回头,不断地填满又倾倒掉,不断地开拓自己的音乐之路。

鲍勃·迪伦:容器未满

□张 芬

今年世界音乐界至少发生了两件大事:一是带有强烈诗性气质的孤独、沙哑、寂灭嗓音的加拿大民谣大师兼诗人莱昂纳德·科恩(Leonard Cohen)去世。另外一件,莫过于至今仍带有争议余波的鲍勃·迪伦(Bob Dylan)获得诺贝尔文学奖。前者在1994年的一次采访中说:“如果身处这个音乐界已经令你感到头脑发胀的话,你不妨想想,其实荷马、但丁、弥尔顿、华兹华斯,他们都是你的同行,你从事的事正是他们当年从事的,那就是开掘人性的力量。” 鲍勃·迪伦可谓将这种“同行”的事业放大,形成文学和音乐之间的融合无间。就在他获诺奖前不久,其个人笔记、歌词、诗歌手稿和一些私人收藏品及照片资料被美国两家机构收购,其中包括迪伦和诗人艾伦·金斯堡的往来信函,还有他惟一一部完成于1966年的、深受兰波和罗特列亚蒙两位超现实主义诗人影响的散文诗集《狼蛛》的大量打字稿。这些藏品大概会成为我们理解鲍勃·迪伦文学的重要原始材料。

和以往获得文学奖的作者大不相同,鲍勃·迪伦的文学融在他音乐的整体性之中。他的语言不仅在音乐、还在传统、在革新之中,同时闪烁在那个政治动荡和文艺辉煌的特殊时期。连带着当时流行的民谣、爵士和摇滚音乐的氛围,他最大限度地在美国六七十年代文艺的滋养下取得别具一格的成就。他的音乐是时代这棵风雨飘摇的大树上结出的坚实果实。袁越说:“他反抗以金钱为动力的美国社会,却是这个体制的最大受益者之一;他天真、幽默、孤傲、冷漠;他曾写过著名的反战歌曲,却讨厌政治;他是美国民歌史上最耀眼的明星,也是铁杆民歌爱好者们的敌人。”(《鲍勃·迪伦的传奇人生》)尽管,他反感别人给他贴上时代的标签,但他的确是与复杂时代的文艺背景构成互文关系的文学天才。

归乡无路:

“等着并希望被注满的容器”

上世纪六七十年代,美国各阶层、各民族似乎在经历一场全方位的调色时代。要理解当时的文艺,首先需追根溯源整个欧美世界的历史和思想的变迁。这个看似简单直率、财大气粗的国度,实际上正是在欧美这块调色板上生成的巨幅油画。正如鲍勃·迪伦所说的,“过去曾经黑白分明的传统事物正在爆炸,五彩斑斓,灿烂夺目”。(《像一块滚石:鲍勃·迪伦回忆录(第一卷)》,江苏人民出版社,2006年)整个欧美资本主义世界似乎在一种内外交困的契机下形成一股寻找理想世界的疯狂力量。激进的怀有各种理想主义色彩的思想开始泛滥,他们甚至从当时的几个社会主义国家中寻找英雄的范本。在文学上,“垮掉一代”的作品及其行为范式正在影响着那一代人。纽约城繁华与现代的钢铁水泥丛林背后,在废墟与阴暗的地下世界有一条与之并列甚至对抗的文艺的平行线,散发着迷人的光芒和色彩。这是一群孤独而自信的人,鲍勃·迪伦正是被这样的文艺世界召唤的少年。1961年1月,他从明尼苏达州立大学辍学,正迫不及待地自觉归类于那些“他家后院”的文艺启蒙者。正如其传记纪录片《归乡无路》(No Direction home,马丁·斯科塞斯,2005)中年逾花甲的迪伦一开始所追溯的:“我出生的地方离我的故乡很远,于是我走向归途。”

文学上,他熟读杰克·凯鲁亚克、迪伦·托马斯、艾略特、爱伦坡、拜伦、雪莱、麦尔维尔、约翰·斯坦贝克等。他热爱诗歌,同时对小说家的语气非常敏感,善于从遥远的人物身上找到符合自己体验与灵魂的契合点。读书期间,他甚至还为《愤怒的葡萄》写过十多页的阅读笔记。(霍华德·桑恩斯著:《沿着公路直行:鲍勃·迪伦传》,余淼译,南京大学出版社,2016年)而从小喜爱表演的他,将所阅读的诗歌和自己的音乐自觉结合在一起。他尝试过组建乐队,尝试在不同的场合演出。在美国民谣大师、流浪艺人伍迪·格斯里(Woody Guthrie)的精神指引下,他来到了纽约著名的格林威治村,居无定所、穷困潦倒,但雄心勃勃,如饥似渴,好像一个“等着并希望被注满的容器”(《沿着公路直行》)。当“垮掉的一代”的作品、那些带有反诘和放荡的语言正在“Gas Light”酒吧被配乐朗诵的时候,迪伦还是一个努力用音乐谋生的青涩小子。经过一两年的努力,他名声大噪。在成名之后,他依然故我,从不回头,不断地填满又倾倒掉,不断地开拓自己的音乐之路。他像一架风车,对来自四面八方的艺术之风敏感、执著,不停地旋转,绚丽多姿。

在电影艺术上,他结识了马丁·斯科塞斯,并曾经参演过一些小角色,在自己“才思不那么敏捷”的时候为电影写歌。他在《天生杀人狂》(1994)中翻唱的《你属于我》(You belong to me),以自己独特阴沉带有质感的冷漠声调,成功地超越了原唱,使它成为自己的作品。费里尼的《大路》、特吕弗《射杀钢琴师》等电影还曾是他创作的灵感所在,据说那首著名的《铃鼓先生》的精神内涵就是从《大路》中获得的。那些荒诞的英雄事迹中所展示的悲观和黑暗的故事,给他的诗歌或歌词特质带来嘲讽和戏谑方面的启示。

如果不是音乐家,除了诗人之外,迪伦还可以是一个艺术家或画家。当时美国正盛行“波普”艺术,反经典、反美学的、带有冲击性的碎片式、重复式的艺术模式想必启发了鲍勃·迪伦。后来,他还结识了安迪·沃霍尔,并参与了他的创作,成为梦露、列侬等之外的被拍摄对象。他在美术馆观看了大量20世纪的绘画作品,毕加索、康定斯基、布拉克、博纳尔,都给他留下了深刻印象。鲍勃的绘画创作伴随着他音乐生涯的始终,他亲手画了超过200幅素描画和水彩画。2007年,他的母校明尼苏达州立大学曾举办鲍勃·迪伦艺术展。不管其创作水平如何,或可以说,那时的各类艺术传统正在他这里进行创造性转换。另外,上世纪40年代末,朱利安·贝克(Julian Beck)和茱迪斯·玛丽娜(Judith Malina)创办了极具革命性的“生活剧场”剧团,与其他保守传统的戏剧样式比,已经打破了“第四堵墙”,消除了观众和演员绝对隔离的界限。这些对鲍勃·迪伦带有强烈表演气质的音乐演出似乎也有重要的启发作用,他从来都认为,一首歌曲是由当下的演唱者和观众同时创造出来的。即便是同一首歌曲,被演唱无数遍,也各有各的不同。“民谣是难以琢磨的——是生活的真相,而生活多多少少是个谎言,但这就是我们想要的样子……一首民谣有超过一千张脸,而如果你想演奏这首歌,就必须认识所有这一千多张脸。一首民谣会有不同的意义而且每一刻都会不同。”(《像一块滚石》)他和观众之间的那种丰富的关系,哪怕是嘘声和挑衅,对他来说,都是对创造性的激励。正如他所说,(观众的)仁慈也可以杀死人,而他要的是丰富和真实的整体表演。

对于中国观众而言,也许迪伦在中国的惟一一次演出并不能表征他辉煌时期的典型形象。作家土摩托就曾经谈到这次观演经历——“have fun”,是“一场摇滚乐队的器乐表演”(《怎样成为鲍勃·迪伦》,2011年)。也许在纪录片《无需回头》及《归乡无路》的影像世界中,我们能够看到鲍勃·迪伦真正经典的演出形象。他拥有一双神经质的、陌生化的、无情却有神的傲慢大眼睛,空洞地望着不可见的一切,他将经验性事物的直白、简单,毫无情绪地放在歌词之中,似乎对演唱的内容极尽嘲讽。他将伍迪·格斯里的艺术发扬光大,以从音乐到歌词给听众带来“挫折感”的怪异语调讲述爱情、战争、生活、死亡。那个稳定性极强的民权运动家、摩羯座民谣女王琼·碧兹(Joan Beaz)在有关迪伦的采访镜头中,展开了对往昔美好爱情羞涩而惋惜的追忆,但对迪伦这种变化莫测甚至不近人情却表示无法理解(《归乡无路》)。正如他自己所说,“美国在改变。我有一种命中注定的感觉,我正驾驭着这些改变”(《像一块滚石》)。这也正是他至今仍然不断打破自己,不断前行,把自己比作永远在历经苦难寻找故乡的漫漫长路上的奥德赛的原因。

散文或诗:

“书写你所经验的事物”

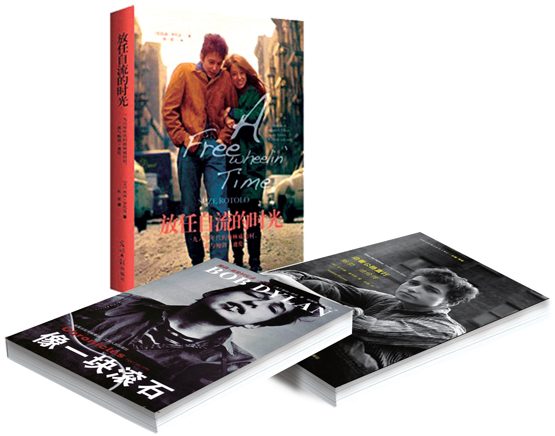

我们可将他初到格林威治村时邂逅的女友苏西(Suze Rotolo)追忆60年代的作品《放任自流的时光》(陈震译,光明日报出版社,2011年)与他的自传《像一块滚石:鲍勃·迪伦回忆录(第一卷)》比较来读。除了他们所共同经历的爱情和艺术生活外,他们的文字是那样的不同。在迪伦充满城市之光的迷离而富于质感的语言中,读者能穿透文字,看到依靠经验和记忆完成的人物速写。那些简单而神采奕奕的角色萦绕在他的周围。他说,凯鲁亚克关注生活之外的疯狂人物和疯狂文字,就像《在路上》中的尼尔和卡萨迪。这也是起初他曾经热爱的,就像他的精神偶像伍迪带着乐器和一群底层人拥挤在闷罐车里疯狂流浪一样(《荣光之路》,刘弈译,广西师大出版社,2014年)。后来,在他到格林威治村没几个月,他就已经厌倦了“垮掉的一代”“及时行乐”的行为方式,但他“仍然热爱杰克笔下流淌出来的那些让人透不过气、强有力的、急促的诗句”,热爱伍迪的音乐。《像一块滚石》鲜明地展示了他写作上的技巧,吸收了《在路上》和《荣光之路》的写作风格。他们的共同点是,直观、自如,当下即见真实灵魂的书写,让人想起他的人生挚友与精神导师艾伦和伍迪经常告诫他的话:“书写(或歌唱)你所经验的事物。”

《像一块滚石》采用插叙、倒叙的方式,甚至碎片化地描写了自己从一个默默无闻的北方小子如何一举成名并为名声所累,在“自身的才华的运用已经远远超过其本身”的情形下,重整旗鼓蜕变的过程。例如,他写到音乐之路上那些奇特经验中的人物,如弗雷迪·尼尔(Freddy Neil):“弗雷迪表演流畅,穿着保守,阴郁,有着谜一般的眼神,桃红色的肤色,头发卷曲着披散开,他愤怒而有力的男中音吟唱起忧郁的调子,不管有没有麦克风,都传递出绕梁的震撼力。”写他音乐上的支持者和好友范容克(Dave Van Ronk):“他很有激情而且很冲,唱起来像一个命运的展示,听上去他为此付出了代价。范容克时而咆哮,时而低吟,把布鲁斯变成民谣,又把民谣变成布鲁斯。我喜欢他的风格。他就是这个城市的体现。”写U2乐队的歌手Bono:“和波诺在一起的感觉很像是在火车上吃饭——似乎你在移动,要去什么地方。波诺有一颗古代诗人的灵魂,在他身边你得很小心。他能咆哮到几乎要引起地震。他还是个纸上谈兵式的哲学家。他带来了一箱吉尼斯啤酒。我们谈论的事情,无非就是冬天之后你和什么人闲聊时所谈的那些话题——比如杰克·凯鲁亚克。”再比如,那种含着对战争的激烈蔑视的记忆式书写:“我父亲患有小儿麻痹症,这让他远离战争,但我的叔叔们都去参战并且都生还了。保罗叔叔、莫里斯叔叔、杰克、麦克斯、路易斯、韦农,还有其他叔叔们去了菲律宾、安希奥、西西里、北非、法国和比利时。他们带着各式各样的纪念品——一个用稻草编制的日本雪茄盒、德国面包袋、英国的陶瓷马克杯、德国的防尘护目镜、英国战刀、一把德国卢格尔手枪——各式各样的垃圾。他们就像什么也没发生一样回到了文明社会,对于他们做过什么、见过什么从不吐露一个字。”包括他在书中轻描淡写地提到自己的几个女友,都一笔勾勒出了她们的迷人气质。这似乎还会让人想起上世纪70年代孤独行走在美国城市边缘的流浪音乐人罗德里格兹。同时也让人想起近年获得全美书评人协会评论奖的带有“后现代与嬉皮气质”的英国作家杰夫·戴尔(Geoff Dyer),他的“跨文体”作品《然而很美:爵士乐之书》就以极强的文学性和音乐性虚构了7个爵士大师的生活片段。很显然,杰夫很是步了包括鲍勃·迪伦在内的那个时代人的后尘。只不过迪伦不用虚构与想象,而是个人的实录和音乐史的书写。

鲍勃·迪伦的歌词成为他获得诺贝尔文学奖后人们关注的重点所在,目前,国内多家出版社在紧锣密鼓地组织翻译他的歌词。他将“垮掉的一代”的文学精髓用在音乐上,并褪去其中“横冲直撞”般的稚拙,充分吸收民谣和爵士传统,将其纳入丰富的建设性之中。我们从那一首首诗歌、歌词甚至书信中,能够发现他诗人般的气质。1962年,鲍勃·迪伦给远在意大利学艺术的“苏兹”(苏西)写信:“没有大事发生,一切还保持原样——谢尔顿在等着他的珍,狗仔等着出门,贼在等着老人,孩子们在等着上学,条子们在等着揍人,一身虱子的流浪汉在等着施舍者,葛洛夫在等着贝尔福德街,贝尔福德街在等着被清洁,每个人都在等着天气转凉——而我,在等着你……”(《放任自流的时光》)这分明是首深情款款的现代诗。他的“女友们”曾在回忆中说过他写作歌词的习惯:随即在纸上记录下来,或者用打字机,像写诗那样。在纪录片《归乡无路》中,还能看到一幕动人的场景:女友琼·碧兹在一旁用高亢嘹亮的嗓音歌唱,鲍勃·迪伦耸着肩膀,像往常那样高度集中注意力,晃动着膝盖,有节奏性地交替左右手,把句子或词语敲进打字机。他曾在专辑《放任自流的鲍勃·迪伦》的内页写到:“任何我可以唱的,我称之为歌;任何我不能唱的,我称之为诗。”这些句子充满了奇特的节奏和富于变化的递进关系,例如他那著名的带有鲜明时代气息的歌曲《答案在风中》《时代在变》《敲响天堂之门》,以及以前女友为原型写的质疑女性与时代关系的《像一块滚石》,当然也包括那些缠绵悱恻的爱情歌曲《萨拉》《你属于我》。再配上他那深一脚浅一脚的“规则之外”的音乐形式,使他的歌词有一种怪诞中的和谐、游离中的咏叹。《纽约时报》乐评人罗伯特·谢尔顿(Robert Shelton)曾称他的表演是“唱诗班男孩和垮掉派的结合”。迪伦正是在这种文学、音乐和舞台表演的反讽性中,给观众带来一种愉快的“挫折感”。不管形式如何,正如他自己描述的,“一个民谣音乐家,用噙着泪水的眼睛注视着灰色的迷雾,写一些朦胧光亮中漂浮的歌谣”(《像一块滚石》)。

实际上,鲍勃·迪伦在美国的文学地位早已奠定,1976年,美国总统卡特在竞选中就称其为“伟大的美国诗人”。2008年,他获得“普利策文学奖”特别荣誉奖。1996年,因金斯堡的举荐,鲍勃·迪伦成为诺贝尔文学奖提名者。从提名到获奖,都证明他作为一个独立艺术家的文学才华被普遍认可。

远去的时代:

“昨日已逝,过往犹存”

美国60年代的格林威治文化艺术曾经成为人们的精神家园,这里集中了艺术家、画家、作家、诗人、音乐家、戏剧家、民权运动者、无政府主义者、流浪汉、游客、学生,他们横冲直撞、放任自流,也曾义无反顾地通过斗争实现了社会、政治、文化的某些决定性变革,甚至成了美国现代思想的重要源头。正如苏西在《放任自流的时光》中所说,“昨日已逝,过往犹存”。如今,整个美国音乐界几乎都陷入“庸俗、犬儒、市场化”的局面,但她还是期盼“这个世界上的每个城市,都有感觉自己正生活在别处的人们”,能够拥有自己的格林威治村,拥有自己的鲍勃·迪伦。

笔者直观的爵士乐记忆,还停留在上大学时清华南门D22小酒吧里的演出、爵士乐队“浪荡绅士”的口琴演奏,他们还请来了日本爵士大师大泽宽共同参与表演。而后,在崔健乐队成员之一刘元的东岸爵士酒吧里,听到过来自世界各地的爵士乐演出,偶尔Bill Holiday、Odetta的歌声会在那空荡荡的屋子里响起。这些似乎都是远去的那个时代的余温。正如左岸文化之于巴黎,格林威治村之于纽约,中国的民谣运动,如果非要加以比拟的话,会让人想起上世纪八九十年代的北京民谣与摇滚热,他们的成就昙花一现,以1994年在香港红磡的演出达到高潮。在新的时代,中国音乐也经历一系列的巨变,虽然是受到了欧美民谣、爵士乐与摇滚音乐的影响,但自身的音乐建设还没有来得及生长成熟,就进入到“庸俗、犬儒、市场化”的时代,许多表面看起来充满自由气质的“伪民谣”正无力地哼唱着。我们期待,在每个现代化都市之外,都能够重新生长出新的与之平行的多余的“村庄”,它们通过酝酿出来的新的文艺形式,来刺激和警示变化无度的时代。

更多

更多

理解《红楼梦》的伟大,自然心生敬畏

在白先勇眼中,《红楼梦》是名副其实的“天下第一书”,是“越看越了不得的东西”。

更多

更多

山雨欲来风满楼—— 李镜池在北平来去匆匆的一年

山河破碎的情况下,没有任何一人能够置身事外。

更多

更多

散文 | 一把雨伞和一棵杏树

一棵旺盛且勤劳的杏树,因为与我有关的一把雨伞而腰斩了,我内心充满了愧疚。

小说 | 刘老太太

固执的刘老太太用健康去交换农村所谓的“争一口气”,结果气是争了,体面地盖起了二层的楼房,但却彻底地失去了健康。失去健康的刘老太太连一只麻雀都羡慕。

散文 | 故乡的童年时光

故乡的青砖灰瓦下,鹅卵石巷道是儿时的乐园,留有我童年的足迹。故乡的山峦、溪流、田野、学堂在记忆里刻下了深深烙印,那亲情与乡音是生命中温暖的底色,是一生的眷恋。

诗歌 | 繁文缛节裹挟的人(组诗)

婚礼,旧藤椅,遗漏的情书

诗歌 | 夏日的自由

组诗《夏日的自由》,共 八首,以夏日为时空背景,以“自由”为精神核心,呈现出一个自由与真实交错的精神世界。