“摩耶之幕”背后的文学图景

有些人说黄孝阳的小说和文学观念不太接地气;或者说与现实生活的关系不够直接,中间隔了一层。在我看来,更大的可能是:在文学和现实之间,黄孝阳找到了一种新的连接方式,他要穿过“摩耶之幕”,掀开那张欺骗之神蒙蔽众生之眼的沙幔——用小说家弋舟的话来说,“现实”在他这里,不仅仅局限于社会学的意义,而是基于人类发展于今的更为深刻与本质的事实。

其实在早先未引起学界关注之前,黄孝阳披着“一人”马甲就已经闯荡出了一番名气。那时他的文字随心所欲、奇崛突兀,在激愤的欲望书写中表达对社会不公的冒犯和冲撞。在人们眼里,“一人”是出位的“异类”,是边缘性的文学存在。透过敏锐、峻急而又略显烦琐的文字,我们影影绰绰还能看到那个激愤的书写者,听到噼里啪啦的键盘声,愤怒中夹杂着拆解和亵渎的快意。这些作品和后来的《时代三部曲》《遗失在光阴之外》《网人》《我们的父亲》,包括新近发表的《少年》,与现实并不隔膜,有些甚至紧贴生活,是所谓“对现实的正面强攻”,我们从中不难发现经验与常识,风俗与伦理,涌动的激情,带有底层色彩的道德判断,衰败、感伤的少年记忆。然而,在黄孝阳看来,这类作品固然不错,但远远“不够”,“没多大意思”。

黄孝阳否定这类作品,并不代表它们没有价值,缺少意义。任何人的写作都是一个连续的、积增的过程,中途或有蜕变或某种程度的断裂,但所谓“少作”或不成熟作品中所沉积的生命体验,初步呈现的形式感受,都会作为艺术基因,通过移位变形,在新作品里得到有效呈现。在某种程度上,这些写于2007年以前的作品,是我们理解黄孝阳近期作品的基础和钥匙。例如,黄孝阳非常善于塑造女性人物,《遗失在光阴之外》甚至被看作“女人的清明上河图”。在这些作品中,黄孝阳经常将自己的欲望、情绪、意志和追求,转化为以青年女性为主的视觉形象。这些女性有些可能有生活原型,是现实人物,但在黄孝阳笔下,她们往往承载着复杂的意指功能:纠缠与牵引,妖艳与纯净,高贵与卑污,苦难与慈悲……她们是欲望的对象,更是文本内部光线的携带者,个体艺术生命的内在驱动。这里的不同在于,前面的女性形象写实性强,后来的更写意,身份设定更为多样,甚至增添了传奇和异域色调。不过,只要叙述中有情意表达需要,她们可以随时生成于文本之中,完成各自的叙事、修辞任务。再如,黄孝阳后来的小说难读难懂,与他追求叙事空间的多维性有直接关系。细读前面几个长篇,你会发现,围绕人物、地点结构叙述单元,是其小说早就具有的形式倾向,一旦找到适恰的理论和方法,它们就会在文本内部完成形式蜕变,转化为轻盈、快速的叙事碎片,在丰富的文本层理间涌动、迁跃,相互衍射、映照,实现文本内涵的增殖。更为重要的是,前期书写实践,使其对汉字思维谙熟于胸,在字、词、品物、意象的并置处理中,使每一个汉字流溢出实体性光辉。那些堆砌并置的长句,是黄孝阳小说书写的习惯句式,只不过前期力图通过品物、意象的穷举,使现实得到全息复现;后来的堆叠更为混乱、缠杂,在品物、意象的自组织中,沉潜着作者谋求秩序化、结晶化的叙事诉求。这样的诉求是智性的,更为倚重阅读者的完型能力和审美自觉。

黄孝阳在艺术信念上有非常狂傲的一面,不仅对自己,对待传统、经典和前辈名家,他都会在肯定的同时,决然加上一个“不够”。在一连串“不够”背后,晃动着的是一副艺术上不知餍足甚至不惜自噬其身的饕餮面影。然而,在狂傲之下,我们更应看到他思索“严肃文学”、“当代小说”问题时所体现出的执著,在探求自身写作超越性和独特性时的焦虑。汪曾祺早年也很狂,声言别人写过的自己绝不那样写,甚至不能写出任何一个世界已经有过的句子。在他看来,小说作者都得经过一个比较长时期的试验,他必须找到自己的方法,必须用他自己的方法来写,他才站得住,他得在浩如烟海的文学作品中,在一样浩如烟海的小说之中,为他自己的篇什找到一个位置。其实这也就是黄孝阳所强调的小说家对“不可替代性”的寻找:“要找到只属于你的小提琴、管风琴、短笛、小号、钢琴,完成那个波澜壮阔的书写过程,更要在内心的最幽暗处找到那个所有定律以及可预见性都失效的奇点,给出时间和空间的边界条件——然后,你说‘要有光’,你的文本就有了光。你就是造物主。”只不过到黄孝阳这里,创新俨然已成宗教。

为了找到那个“奇点”,为了找到自己的理论和方法,2007年前后,黄孝阳在提倡“严肃文学”、“当代小说”经营“量子文学观”的同时,不断将自己的文学观念付诸试验,推出了《阿槑历险记》《人间世》《旅人书》《乱世》《众生·设计师》等一系列长篇,以及《阿达》《我永远忘不掉那个夜晚》《开始》等中短篇。这些作品也许难读难懂,“奇崛褊狭”,但黄孝阳的东西出来了,在现代物理学的烛照下,一个不同于经典物理学的“世界”图景被打开了,一种新的叙事方向在不断变化中被确定下来。在这些作品里,汇集了卡尔维诺所说的“过去没有、现在不存在、将来也不存在、然而却有可能存在的种种假想”。这样的作品可以是成人童话,让白雪公主、小红帽、史莱克、匹诺曹、变形金刚等各类经典形象和主人公阿槑、少年扒手阿鸟、斑点狗“克林顿”、饶舌的吸血蝙蝠混搭组建一支后现代的历险团队,在当下生活中游走闯荡,在狂欢化叙述中书写当下生活,舒解内心疼痛,示现生命尊严,表达人生启悟。(《阿槑历险记》);可以是四条时空体线索穿插纠缠的忏悔之书,将主人公的当下悔悟、紧贴历史的成长、发迹的历程、古代充满异域色调的传奇故事和“异托邦”式的檌城想象扭合在一起,让20世纪下半叶中国社会在故事、历史、宗教和哲学构成的叙事湍流中得到淘洗和映现。(《人间世》);还可以是民国黑幕,在陈旧的故事模式中快速推进,让多方势力在虚构的西南小城血腥缠斗,让读者在云谲波诡的叙事沟回间看到战争、江湖、人伦和民情,看到政治、信仰、权力和愚蛮对人情、人性的支配和绞杀。在虚构和想象的狂澜里,“可能性”弥漫文本各处,最终将“黑幕”催化为巨型的历史隐喻和“民族寓言”。(《乱世》)

《旅人书》和《众生·设计师》无疑是这类作品中最具原创性的佳作。它们显示了黄孝阳绝对一流的文本功夫,代表着70后一代小说家在文体方面的发明能力和创造能力。

《旅人书》上卷以一首诗的70个汉字作为城市幻想的基点,一个汉字一座城,旅人漫游其间,串接诸城;下卷由62个小故事组成,“是旅人回到世俗生活中对前者的凝眸与补充”。那首诗提供了文本构成的外部顺序,而诸城幻想与小故事间的语义缠绕,使作品呈现出碎片化、游移性的整体面貌。在我看来,《旅人书》的原创性,主要体现在结构方面。小说结构突破的阻力主要来自时间,因为故事情节、文本构成、文本阅读都要受到线性时间的约束。小说只有挣脱此种束缚,才能获得新的艺术形态。所以,小说结构艺术就是小说家对时间线性的挣脱和反抗,是故事通过故事时间、文本时间和文本空间穿插缠绕后的再塑形。而各民族悠久的叙述传统,积累了丰富的结构经验和文体规范,后来的小说家必然承受巨大的原创压力。为寻求突破,现代小说进行了多方探索,以下两种方式尤为引人关注:一是复线、复调叙述。小说叙述超越个体生活时间限制,在文本空间中,引入多个历史时期。此类探索,我们在阿拉贡、富恩斯特、略萨、米兰·昆德拉等人的作品中可以看到。莫言、贾平凹等中国小说家也有许多探索。二是格栅化叙述。卡尔维诺的《看不见的城市》、米洛拉德·帕维奇的《哈扎尔辞典》及各种词典体小说是此种方式的代表。它们大多在故事之外寻找文本秩序,从而形成文本空间对叙述时间的有效分割和重置。对于复线、复调叙事,黄孝阳在《人间世》《乱世》等作品中有过整体或局部运用,但还不足以显示独特性。而《旅人书》的价值,主要体现在格栅化叙事中。

在人们的初步印象里,《旅人书》有《看不见的城市》的影子,但是,细加比较就会发现,虽然同为城市想象,二者在想象方式和思维逻辑上有着本质上的不同。如果非说影响,我倒认为对语言、文字的认识,黄孝阳可能受到了卡尔维诺的启发:“文字把可见的痕迹与那不可见的事物,那不在场的事物,那被渴望或被害怕的事物联系了起来。”基于此,透过汉字,透过汉字形义所凝聚的历史、文化信息,我们就可以在无尽的想象中,接近事物的多样性和可能性,最终抵达世界的实质。在这个意义上,《旅人书》的格栅结构,无论是被视为“赛博空间”,还是被看作“希尔伯特空间里的完备基矢”,都为汉字的诗意绽放提供了形式,为小说结构艺术提供了一个堪称“发明”的独异存在。米兰·昆德拉认为,现代小说要想重获生机,小说家必须倾听游戏的召唤、梦的召唤、思想的召唤、时间的召唤。有了《旅人书》这样的作品,中国小说家有理由,也应该有勇气为世界文学,为全球化视野之下的现代小说,提供另外一种召唤:一种基于现代物理学,将宏观与微观套叠在一起,具有无限可能性的空间的召唤。

此外,《旅人书》的格栅化叙事,还为“百科全书”式小说提供了一种完型方式。旅人在诸城幻想自由行走,他的经历、见证和思考,涉及世界和人类存在的方方面面、林林总总:生命、永恒、世界、历史、时代、欲望、话语、社会、寓言、人性、愚蠢、女性、民族、爱、美、艺术、幸福、虚无、否定、救赎、死亡、自由、宇宙、命运、意志……而要含括这一切,必然使《旅人书》成为一部无法完成的书,像福楼拜的《布瓦尔和佩库歇》、穆齐尔的《没有个性的人》等“百科全书”式小说一样,找不到自己的结尾。而格栅化叙述摆脱了因果与线性时间的牵绊,思想和主题碎片的无序播撒,使它们在文本内部自行组接,在意义的增殖中,传达世界的多样和复杂。尤为重要的是,付诸智性的叙述策略,使《旅人书》摆脱了妄图穷举现实所带来的冗赘和烦琐,在隐喻、象征、寓言、神话背后,让读者感受了现实的结晶与浓缩,感受到一种深思的“轻”,一种函数或建模思维所具有的美感:简洁轻盈,直接快速。“百科全书”一旦被放入“元素周期表”,结尾也就不再成为问题。

《众生·设计师》也分上下卷,但与《旅人书》不同,小说文本层理在叙事后撤中渐次展开,陈年旧事与当下实感,偏执的爱情与脆弱的生命,人性的深渊与残破的欲望,诸多主题在叙述中穿插往返。在不同的时空向度里,人物身份被重新设定,故事情节被切割重构,面向众生的慈悲,几乎成为了叙述的惟一驱动。书写赋予了作者“造物主”一般设计生命的权力。只有“设计”:一种熵增中的反熵,一种混乱、无序中对秩序和形式的寻找,才能给众生,给生命的孤独、悲苦和哀伤,给那“一团无用的激情”,带来光线、温度和方向。面对熵增、热寂,人类只有在艺术和审美中,才能获得自身的合理性,获得理解的可能。也许,这就是黄孝阳所要探索的“新的小说美学”。

透过艺术看科学,透过生命看艺术。揭开虚幻的“摩耶之幕”,黄孝阳展开了另外一番文学图景。

黄孝阳是一个尚未得到充分阅读的小说家,这也许是严肃文学在消费娱乐时代的宿命。《众生·设计师》在叙述后撤中展开文本层理,这样的设计肯定会留有“后门”,站在“后门”处的是元庆,当然也是黄孝阳:“我生下来是一个中国人,便永远是一个黄皮肤黑眼睛的中国人。在遥远的将来,你们会听到许多关于我的故事,就像一群渴了很久的人,听到水的消息。”这样一种姿态,让人充满期待。

更多

更多

《超低空飞行》:呈现怎样的文学现场

《超低空飞行:同时代人的写作》是作家李洱的最新文学笔记,他透过一个个写作者(他者与自己),以批评者之姿态贴近、观察文学现场,以写作者之本能参与、表达文学现场。

更多

更多

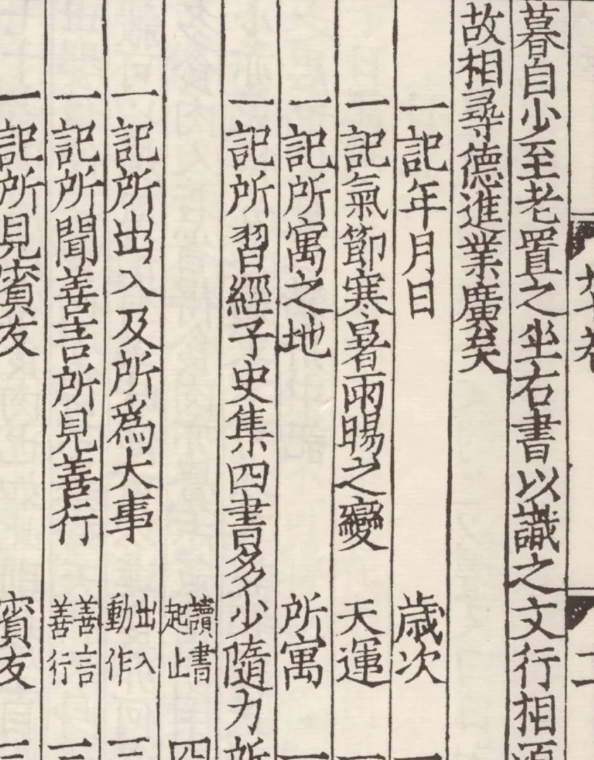

格式化日常:“日记格”与修身意识的近世演变

当某种格式沦为具文,修身着眼点也发生了变化。