《东京梦华录》的“重生”

《东京梦华录》详细记录了北宋都城东京的城市风貌,一直深受中外学者的重视。该书为后人了解北宋后期的政治经济、社会生活提供了丰富的材料,具有极高的文献价值。

《东京梦华录》最早刊行于南宋孝宗淳熙十四年(1187年),今已失传。后世通行的版本,追根溯源,均源自元刻本。鲜为人知的是,早在清末,一套珍贵的元刻本《幽兰居士东京梦华录》便被秘密运往日本,收藏于日本静嘉堂文库,使得该文库成为著名的文献中心。直到新中国成立后,收藏家潘世兹将其丰富的藏书捐赠给国家图书馆,其中就包括元刻本《幽兰居士东京梦华录》,从此,国内学者研究北宋城市史、民俗史、文化史,就不用再依赖静嘉堂文库的藏品了。

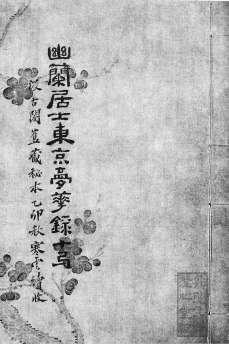

袁寒云题签的元刻《东京梦华录》

袁寒云题跋

珍贵文献被日商收购

静嘉堂文库收藏的《幽兰居士东京梦华录》上,留有著名藏书家黄丕烈的两篇跋文。黄丕烈在乾隆五十三年(1788年)考中举人,他对古籍有着浓厚的兴趣,痴迷于收藏,曾收集到宋版书百余种,并专门构建了“百宋一廛”来放置这些珍贵的书籍。

黄丕烈收藏的《幽兰居士东京梦华录》,最初为明代顾元庆所藏,书上还留存着“顾氏”“顾元庆印”“吴郡顾元庆氏珍藏印”等藏书印,见证着它曾经的归属。到了清初,顾元庆的后人顾应昌对读书的热爱达到痴迷的程度,因排行第五,遂自号“五痴”。在钱谦益的绛云楼失火后,他积极收集残书,哪怕是那些带有烧痕水渍的书籍,他也悉心整理。顾应昌为人豁达,遇到有人求书,总是慷慨应允,他常说:“家有书未读,借者乃藏书之用,岂敢吝惜。”黄丕烈就曾从他那里购买过几十种书。

1796年,顾应昌病逝,元刻本《幽兰居士东京梦华录》“质于张”,1798年,黄丕烈花费二十四两白银从张家赎回此书。黄丕烈在题跋中对这部书进行了细致的品鉴,他说:“装潢精妙,楮墨古雅,板大而字细。人皆以为宋刻,余独谓不然,书中惟‘祖宗’二字空格,余字不避宋讳,当是元刻中之上驷。至于印本,当在明初……”后来,黄丕烈将此书转让给了汪士钟。汪士钟对黄丕烈的旧藏情有独钟,甚至有“凡有黄氏手跋,每册要多付十元书价”的说法。后来,黄丕烈的大部分藏书都归入了汪士钟的“艺芸书舍”。

汪士钟去世后,其藏书四处流散,聊城杨氏海源阁、常熟瞿氏铁琴铜剑楼、杭州丁氏兄弟八千卷楼、湖州陆心源皕宋楼以及苏州潘祖荫的滂喜斋等,都买入了部分藏书。而元刻本的《幽兰居士东京梦华录》,则进入了湖州陆心源的皕宋楼。

皕宋楼藏书极为丰富,所藏书籍质量极高,其中包含大量宋元刻本、名人手稿、抄本以及珍稀孤本。楼中藏有宋本200多种、元本400多种,楼名的由来,便是因为陆心源自认为所藏双百宋本,数量超过了苏州黄丕烈的百部宋本。1894年,陆心源临终前,特意嘱咐长子陆树藩“藏书不得分散出售”。

然而,世事难料。几年后,陆树藩身负巨额债务,陆家在上海的丝厂、钱庄也先后陷入困境,最终倒闭。无奈之下,陆树藩只能寻求整体转让父亲的珍贵藏书。当时,清政府和国内藏家都没有能力接手这批藏书,就在此时,日本学者、静嘉堂文库库员岛田翰盯上了这批藏书。

日本静嘉堂文库由三菱财阀二代岩崎弥之助于1892年创立,文库初期主要收藏刊本,如《十三经》《资治通鉴》等,后来陆续扩充,纳入了《古今图书集成》、《二十四史》等,其馆藏虽初具规模,但缺乏珍本。

1905年,岛田翰假借“宫内省委托”之名,多次秘密参观、调查皕宋楼藏书。在目睹皕宋楼丰富的藏书后,岛田翰回国积极活动,岩崎弥之助委派重野成斋往上海与陆树藩会面洽谈购书事宜。最终,双方以十二万银圆的价格成交。1907年6月,四万余册藏书在上海由日本邮船公司秘密运往日本。静嘉堂文库凭借这批藏书,一举跻身东亚文献中心。如今,该文库所藏陆心源旧藏占比极高,其中包含宋代古籍127套(2629卷)、元 代131 套(2553卷),《幽兰居士东京梦华录》十卷本也在其中。陆心源毕生的心血就此散佚,这无疑成为近代中国文化遗产的一场重大劫难。

袁克文慕古好收藏

在日本静嘉堂文库推出《幽兰居士东京梦华录》影印本后,中外学者研究北宋社会生活,多依据该影印本。其实,在国内收藏家的手中,还有元刻本《幽兰居士东京梦华录》。而国内的这位收藏家,就是民国大总统袁世凯的次子袁克文,号寒云。

袁克文不喜政治,长于诗文,工书法,能唱昆曲,爱好藏书古玩,精于鉴赏,曾与傅增湘、徐森玉、周叔纲等交往,研究版本、文物。民国年间,袁克文与张学良、张伯驹、溥侗一起被称为“四大公子”。袁克文知道黄丕烈有“百宋一廛”专藏宋本,就建书楼“后百宋一廛”,后来他又慕名陆心源的“皕宋楼”藏书丰富,就把自己的藏书楼改为“皕宋书藏”,其收藏宋版书达200种,超过了黄丕烈。

1915年夏天,有一位老藏家将《幽兰居士东京梦华录》交给老书店重新装帧,并寄存在那里,标出了高价准备出售。傅增湘和董康都曾看过此书,但都觉得价格过高而没有购买。步章五见到书的首页后,立刻跑去告诉好友袁克文,说这部书值得购买。袁克文带着重金前往,却被店主告知原主已将书收回,他只好满心遗憾地离开。后来听说书被蒋某买走,袁克文懊恼不已。

然而,五个月后,事情出现了转机。早已不再对此事抱有期望的袁克文,突然迎来了文德堂的老板韩佐泉。韩佐泉带着书上门,表示他知道袁克文一直对这部书念念不忘,就设法从蒋某处购得。袁克文喜出望外,当即以七百银圆的价格买下此书。

该书现已收藏于国图,书衣有袁克文墨笔题签二行云:“《幽兰居士东京梦华录》十卷,汲古阁旧藏秘本。乙卯秋寒云续收。”书衣右下角钤“乾隆年仿澄心堂纸”朱文长方印。扉页有题签“宋刊东京梦华录十卷”,落款为“高丽女史吴孝媛”。其背面左下角钤“宣德二年内造库纸”朱文二行。部分书叶版印略有模糊,此本递经毛晋、袁克文收藏,序言钤“佞宋”“寒云鉴赏之印”等印,卷首钤“寒云”“袁克文”“毛晋”“汲古主人”“毛扆之印”等印,卷十尾钤“寒云秘笈珍藏之印”“东吴毛氏图书”等印,书尾有袁寒云跋。此书当是《东京梦华录》存世最早刻本。

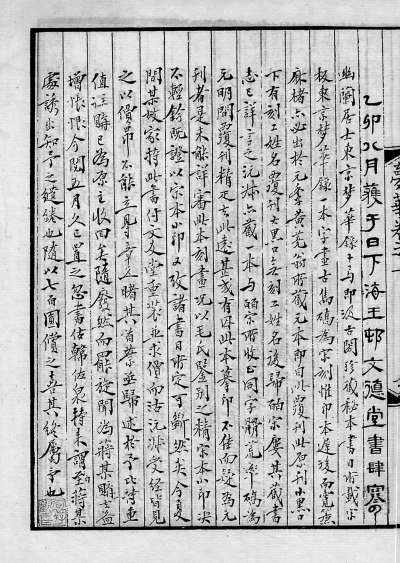

在卷末,袁氏题款:“乙卯八月获于日下海王邨文德堂书肆。寒云”,并撰写了一则跋文。袁克文认为,幽兰居士的《东京梦华录》十卷本,就是《汲古阁珍藏秘本书目》中记载的宋刻本《东京梦华录》。其字体古朴典雅,具有宋代刻本风格。不过,他也指出,此书印制时间较晚,所用的“宽帘麻楮”纸应为元末产物。清代藏书家黄丕烈收藏的元代覆刻本,便是据此宋版翻刻而来。原刻宋版为“小黑口”,下方刻有刻工姓名;而覆刻元版为“大黑口”,无刻工姓名。

袁克文得到此书后的几年间,经济状况逐渐变得窘迫。无奈之下,他将此书转让给了广东南海的潘宗周。潘宗周以经商起家,对古书收藏有着浓厚的兴趣,尤其喜爱收藏宋本。在20年的时间里,他收集了宋本百余种。他曾从袁克文手中购得曲阜孔氏旧藏的宋刊《礼记》,这部书在当时被视为海内孤本,为此,他将自己的藏书堂命名为“宝礼”,张元济还为他编撰了《宝礼堂书目》。

新中国成立后,潘宗周的后人潘世兹将宝礼堂的藏书全部捐献国家,《幽兰居士东京梦华录》也随之入藏如今的国家图书馆。

两部书差异极小

中国国家图书馆所藏的《幽兰居士东京梦华录》和日本静嘉堂文库所藏的《幽兰居士东京梦华录》,同样都是元刻本,二者之间是否存在联系呢?

我收藏有这两部元刻本的影印版,经仔细比对,重点查看版心下所记的刻工信息。结果发现,两者在同一个位置出现了相同的刻工,比如卷之三第三页版心下有“良”,卷之四第三页版心下有“吴明”,卷之六第六页版心下有“元”,卷之七第五页版心下有“姚宏”……除了个别页面在印刷清晰度上稍有差异外,两部书的字迹、行距、排版,甚至刻工名字都一模一样。

《藏园订补郘亭知见传本书目》中记载有“[补]幽兰居士东京梦华录十卷”,傅增湘先生对其进行鉴评时提到:“元刻本,十四行二十二字,细黑口,左右双阑。传世有二本:一本毛氏汲古阁旧藏,有毛氏印记黄纸淡墨印,今归潘宗周宝礼堂;一本明顾元庆旧藏,有黄丕烈跋,今在日本静嘉堂文库。二本余均寓目,袁本(注:已归宝礼堂的袁克文题跋本)并曾借校。静嘉堂本近已影印行世。近又见内阁大库散出残叶,亦黄纸淡墨印,骤视几与静嘉本无别,而字之偏旁有不同者,是元末明初已经修版矣。惜潘本(同指上文‘袁本’)远在沪渎(注:古称吴淞江下游近海处一段为沪渎),未能与静嘉堂本比勘,以决其是否一刻也。”

正如傅增湘先生所言,作为亲眼目睹过静嘉堂文库本和袁寒云题跋本的专家,他认为这两种藏本是元刻《东京梦华录》仅存于世的两本,其递藏脉络清晰可寻。其他版本,大多是在元刻本的基础上衍生而来,无论是覆刻还是重刊,在价值上都不及元刻本。元刻本《东京梦华录》,当之无愧地堪称存世最早的原刻本。