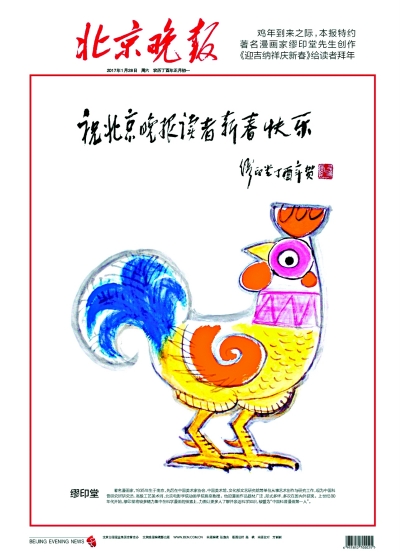

科普漫画家缪印堂去世 丁酉年大年初一为本报读者创作了鸡年生肖画

缪老照片为本报记者阎彤摄于2010年1月28日

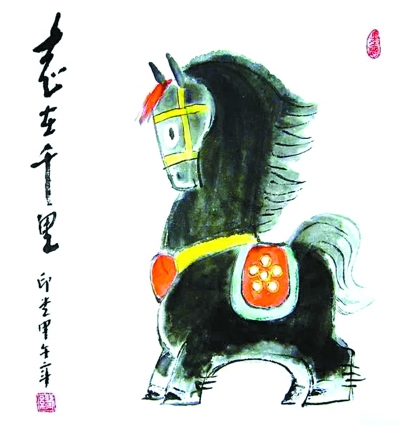

水墨漫画作品《志在千里》

被誉为“科普漫画第一人”的著名漫画家缪印堂于7月31日晚9时去世,享年82岁,缪印堂曾说:“假如有来世的话,我会再选择漫画这条人生之路。”2017年丁酉年大年初一北京晚报彩印封套的鸡年生肖画,就是缪印堂先生今年1月初专门为晚报创作的。

从漫画到科普

缪印堂1935年1月出生于南京。1956年起先后在《漫画》杂志、中国美术馆、《文艺研究》、《民间文学》等单位工作。1981年调中国科普创作研究所,为该所研究员,高级工艺美术师。曾先后在《漫画》杂志、中国美术馆、文化部文艺研究院及中国科普研究所工作。曾任中国美术家协会漫画艺委会副主任、《漫画月刊》高级顾问、《漫画大王》顾问、北京电影学院动画学院客座教授、河南大学客座教授,为全国先进科普工作者。

1951年,16岁的缪印堂在《时事画刊》上发表了处女作,这是在读中学的他为了志愿军抗美援朝而创作的漫画《昨天、今天、明天》,这样一幅小小的漫画让缪印堂走上了漫画之路,缪印堂将这幅画称作自己人生的转折点。后来他做了学校美工队的队长,办了美术黑板报,小有名气,《新华日报》等报社办活动时常找他去画画。高中毕业后,因为大学没有漫画专业,而是加入了《漫画》杂志社,开始了专业的漫画创作之路。

从20世纪50年代到70年代,缪印堂基本从事一般漫画的创作。每次看到高士其和丰子恺先生的作品,都会爱不释手。这两位前辈可以说是他的启蒙老师,虽没有见过面,但他们的作品一直指引着缪印堂走上了科普漫画之路,使他想到用漫画这种艺术手段来传播、普及科学。南京开明书店出版的《中学生》与《开明少年》两本杂志为缪老开启了热爱科普之门,他少年时代接触过科学文艺、科普知识类内容,经常在书店里流连。在《少年无线电入门》一文中,他又发现漫画可以作为插图,让科学知识更加生动。

《知识就是力量》杂志复刊的1979年,缪印堂有幸成了杂志作者队伍的一员,经常为其创作科学漫画。《知识就是力量》也曾连续几期发表他的“科科”系列科普漫画。那时候,他和编辑都希望漫画主角“科科”可以从青少年一直画到壮实的小伙子。

1981年,当高士其先生倡议成立中国科普研究所后,缪印堂便投身于他的旗帜下,开始成为专业的科普漫画工作者。缪印堂退休后仍在研究如何让科普和漫画相结合。缪印堂曾说,通过这些年的艺术实践,也让我深感科学的发展需要传播,科学的传播需要艺术的翅膀,特别是当科普的对象是青少年时,要接近他们,就应该让科学注意自己的面貌,只有更亲切、可爱、可信,才能成为他们的益友。

北京晚报的老朋友

缪印堂先生是北京晚报的老朋友,从北京晚报上世纪八十年代复刊伊始就是北京晚报的作者,也是从那时他就和当时北京晚报著名的漫画家王复羊、李时民开始交往,随着时间的推移,他们除了是作者和编者的关系外,还成了朋友,经常共同探讨漫画方面的问题。

“漫画是种特殊的艺术,它不仅是艺术,更具有思想。同时,它也是智慧的艺术,是艺术化的思想;是批判的武器,也是幽默的快餐。”十年前,在接受北京日报专访时他曾这样说。那时缪老73岁,依然笑称自己是个“小年轻”。他说自己面前还有三位已过九秩高龄的“不老松”——华(君武)老、丁(聪)老、方(成)老。自己要向他们学习,在艺术的道路上笔耕不辍。

“‘漫画是智慧的艺术’——似乎在我的记忆里,缪印堂先生总是把这句话挂在嘴边。2016年做‘知味’时,一直想在版中插入一些漫画作品,因为在我的记忆中,漫画与副刊,从来都是不可分的。经孙燕华老师引荐,我认识了缪印堂先生,从而也就有了‘画外有音’这个专栏。”北京晚报副刊编辑张逸良因工作与缪印堂先生交往多次,缪印堂此后多次为晚报创作漫画。

昨晚得知缪老去世后张逸良深情回忆:2017年1月6日上午,我去缪印堂先生家去取他创作的生肖画,当天下午送还,记得他和我聊了关于他的许多故事,而恰恰只有那次,我没有做采访录音;2017年2月3日,大年初七,我去给缪印堂先生送大年初一的北京晚报,之前给缪先生送晚报的邮递员得知他就是那张画的创作者,特地送了二十份过来;2017年5月18日,“知味”刊登了缪印堂先生的《合乎情理的夸张》,未承想却成了最后刊登的一篇作品;而我与缪印堂先生在微信上的联系,停留在4月份缪印堂先生找我,有事相商……

懂得感恩的人

在作家安武林眼中,缪印堂先生是一位懂得感恩的人:“他在自己的作品中会很清晰地让我们看到,什么人对他的作品作过修改,什么人耳提面命给他有过帮助,什么人给过他良好的建议等等。他的这种温暖在今天不大能看得到了。”很不幸的是,小时候的一场骨髓炎差不多使他痛苦了一辈子。他做过好几次手术,脸有点变形,变得像一幅漫画。更重要的是,他在吃的方面几乎受尽了折磨。但是,这个乐观的人,竟然把自己培养成了一个美食家。他的漫画作品中,有不少是表现地方小吃和美食的。你要是说起他喜欢的名菜,他肯定是滔滔不绝,甚至比他谈漫画还要精神。

在安武林看来,缪印堂先生虽然年纪大了,但他没有很多老人固执的脾气。他喜欢接受新生事物。什么流行什么畅销他都要看看听听。有时候你都会感到惊奇,他从来不拿“我们那个年代”或者“我们漫画的标准”等封闭的观念来考量今天的生活和今天的艺术。音乐、卡通、DVD、小说、旅游,五花八门,都是他的钟爱。

更多

更多

建设一种属于我们时代的“文学的读法”

“未来对中文创意写作人才的培养要求也会随之提高,学生需要学习人机合作处理复杂信息,但最终目标还是要成为真正有想象力、有原创力的人,而非‘码字者’。”

更多

更多

夏晓虹:“不失其赤子之心”——怀想孙玉石老师

“诗人者,不失其赤子之心者也”,确有道理。