夏晓虹:“不失其赤子之心”——怀想孙玉石老师

一

初见孙玉石老师是在入学北大的第二个学期,具体说来,即是1978年9月。作为恢复高考后的第一批学子,我们七七级的学生延迟了半年,于次年春季方才迈进大学校门。作为文学专业的基础课,持续两年的“中国古代文学史”从第一学期即开始讲授,设定为一学年的“中国现代文学史”则晚了半年才开张,因此,刚刚进校的七八级同学也和我们一并听讲,一间大教室坐得满满当当。而第一位主讲教师正是孙老师。

其实,未见孙玉石老师之前,我们业已闻知其大名。由于《北京大学学报(哲学社会科学版)》1978年第1期发表了孙老师关于鲁迅四篇佚作的考论,尽管文章的题目《介绍鲁迅五四时期的四篇佚文》显得很低调,但这一重大发现不只轰动了学界,甚至新华社也发了新闻通稿,使得孙老师的研究成果连同其姓名,一并在广播与报纸中广泛传扬。而课堂上,由孙老师开场所讲述的五四时期文学,也因为加入了他本人的最新研究成果,让我们初次领略到治学的快乐。

尽管对于孙玉石老师,我们当时是抱着崇敬的心情听课,不过,据孙老师日后透露,由于1965年研究生毕业留校后的时光基本都在各种运动中度过,以至初次承担大课、登上讲台之际,他的心“怦怦直跳”,确实感到“一种来自知识虚空底气不足的忐忑不安”。孙老师也自我检讨,因“性情板滞,不善幽默”,上课效果和接着他讲的袁良骏老师相比,“往往干巴宁静多而轻松笑声少”(孙玉石:《七七级 一首读不完的诗》岑献青主编:《文学七七级的北大岁月》,新华出版社2009年)。

只是,若从学生的感受而言,起码我并没有察觉孙老师的紧张,只是感到记笔记很累。因为孙老师的课密度极大,借用一位男同学形象的表述,就是“听课记笔记时,总找不到中心语”。这固然体现了孙老师授课和治学一样严谨,同时也可以看出孙老师的书生气:讲课语言比较书面化,修饰语用得多。加之这门课的讲授安排,本意是希望发挥两位老师各自的优长,所以孙老师分工讲“五四”与抗战时期,以研究“两个口号”论争出名的袁良骏老师则负责三十年代与“讲话”以后,这在无形中也造成了一种对比。听过孙老师的课,再听袁老师的课,立刻会有一种放松感。然而,到学期结束,还是那位男同学的总结最到位:“袁老师的课虽然好听,但还是孙老师的课更受益。”

此后,大学三年级,我又选修过孙玉石老师开设的“中国新诗流派”专题课。孙老师仍是一如既往地认真备课,严谨讲授。课程结束,我提交了一篇赏析象征派诗人李金发诗作《记取我们简单的故事》的作业。让我没想到的是,这篇题为《并不简单的“简单”》的短文,孙老师竟然保留了许多年,在他1990年由北京大学出版社出版的《中国现代诗导读(1917-1938)》中也郑重收录了。此书2008年再版时,孙老师又送书给我,我对他坦言:“看了过去自己的那些文字,感觉今天还真的写不出来了!”因而,对孙老师仔细保存了我们不可复现的“生命与青春的迹痕”(《七七级 一首读不完的诗》),我满怀感激。

2003年11月在台湾大学,夏晓虹、陈平原、孙玉石、王风(从右至左)四人合影

自1982年起,北京大学中文系开始了与日本东京大学文学院长达三十年的合作,由东大以外国教师的身份,每年(后改为两年)固定聘请一两名北大中文系教师到该校任课。北大派出的首位教授是袁行霈先生。袁先生国学功底深厚,在日本期间,与日本友人和诗联吟,留下佳话。第二年继任的正是孙玉石老师。我们听到的说法是:孙老师虽不做旧诗,写新诗却是行家里手,故仍然能够和日本朋友诗歌往还。只是,随着老一辈日本汉学家的退休,风气转变,轮到我1999年来东大讲学时,有无诗才已毋庸考虑。倒是孙老师开启的北大学者与日本的中国现代文学研究者,尤其是“中国三十年代文学研究会”同人之间的学术友谊,绵延至今不绝,我也深受惠泽。

二

以上时段,我都是从学生的角度远望孙老师,除了课堂上的听讲,并没有多少实际的接触。1984年10月,孙老师结束在日本的讲学,回到北大。我也在此年夏季获得硕士学位,留校任教。加上平原也于当年9月从中山大学来北大攻读博士学位,导师为王瑶先生,和孙老师恰是同门,我们才和孙老师逐渐熟悉起来。

其间最关键的情节是,1989年3月,孙玉石老师出任中文系主任后,北大校园也开始不平静。在最紧张的日子里,孙老师和夫人张菊玲老师不但为了稳定学生情绪,让自己指导的研究生集体来家中打地铺,而且毅然把王瑶先生接来同住,亲自照料其饮食起居。多年后,孙老师的女弟子专门从日本赶来参加庆祝恩师八十华诞的学术研讨会,还特意动情地回忆起那些难忘的场景与心情。当年11月26日,得知王瑶先生在上海华东医院病势沉重,孙老师又立即赶去,在医院尽心值守。不幸,王先生终是不治,于12月13日去世。处理完遗体告别之事,孙老师又陪同师母杜琇及其他家人,奉王先生的骨灰归京。凡此,在艰危时刻,孙老师所表现出的勇于担当的风骨着实可圈可点。

可以想象,当年孙老师承受了多么大的精神压力与体力消耗,以至健康严重受损。日后,为了提醒初任系主任的平原要“‘强迫’多给自己‘减负’,以保重身体为第一‘要务’”,他曾以自身为例,讲到那段艰难的岁月:“我89年3月,临危受命,冬天王先生于上海病逝,我也累垮了,连续两年,犯心绞痛住院治疗。那时我也54岁。”(2008年11月23日电邮)心脏病与高血压的接踵而至,对于正值壮年、学术活力旺盛的孙老师自然造成了极大困扰。明了此情,我们对孙老师只有更加敬佩。

当年的12月,还有一事,日本一位资本并不雄厚的企业家高筒光义,为了实现早年在大学读书时的理想,成立了国际友谊学术基金会(筹),希望在中国办大学。他们找到了当年的朋友、时为明治大学教授的尾崎文昭帮忙。尾崎是王瑶先生1980年代指导过的日本高级进修生,算是平原的师兄。虽然办大学的计划被平原、王守常与汪晖否定了,却直接促成了次年5月平原的日本之行。

以孙玉石老师当时在日本中国学界的声望之高,由东京女子大学著名学者伊藤虎丸教授出面发出的邀请,孙老师自然居首。在置备行装的过程中,由于孙老师已有在日生活一年半的经历,各项细节我们都不断向他讨教。记忆最清晰的是,平原不会打领带,求教孙老师。孙老师索性送了一个领带打结方法的日文图示,解决了我们的难题。此行从东京到京都、奈良,一路都很愉快。不过,在随后商议筹办学术集刊时,却引起了孙老师的不悦。

1990年5月在东京,陈平原、孙玉石、伊藤虎丸(自右至左)三人合影

事情的经过是这样:高筒光义先生放弃办大学的计划后,最终接受了陈平原等人的提议,改为支持创办一份学术刊物。这就是后来享誉学界的《学人》。筹备之初,日方希望借重孙玉石老师的地位与影响,由他来主持,孙老师却因正在系主任任上,不免迟疑。负责联络双方的尾崎文昭与陈平原、王守常、汪晖商量的结果,是认为孙老师参与确有不便,不如全部交给年轻学者主编,作者也以同辈人为主体,如此,刊物也可以办出新面貌。后来的事实证明,这的确是一个正确的决定。只是,在尾崎当面向孙老师表述此意时,没有任何思想准备的孙老师显然动气了,他不无激动地回应说:“既然如此,以后刊物的事我不再管了。”尽管有此小过节,我感觉孙老师最后还是想通了,《学人》嗣后也发表过他的笔谈《重读北大学术传统》。

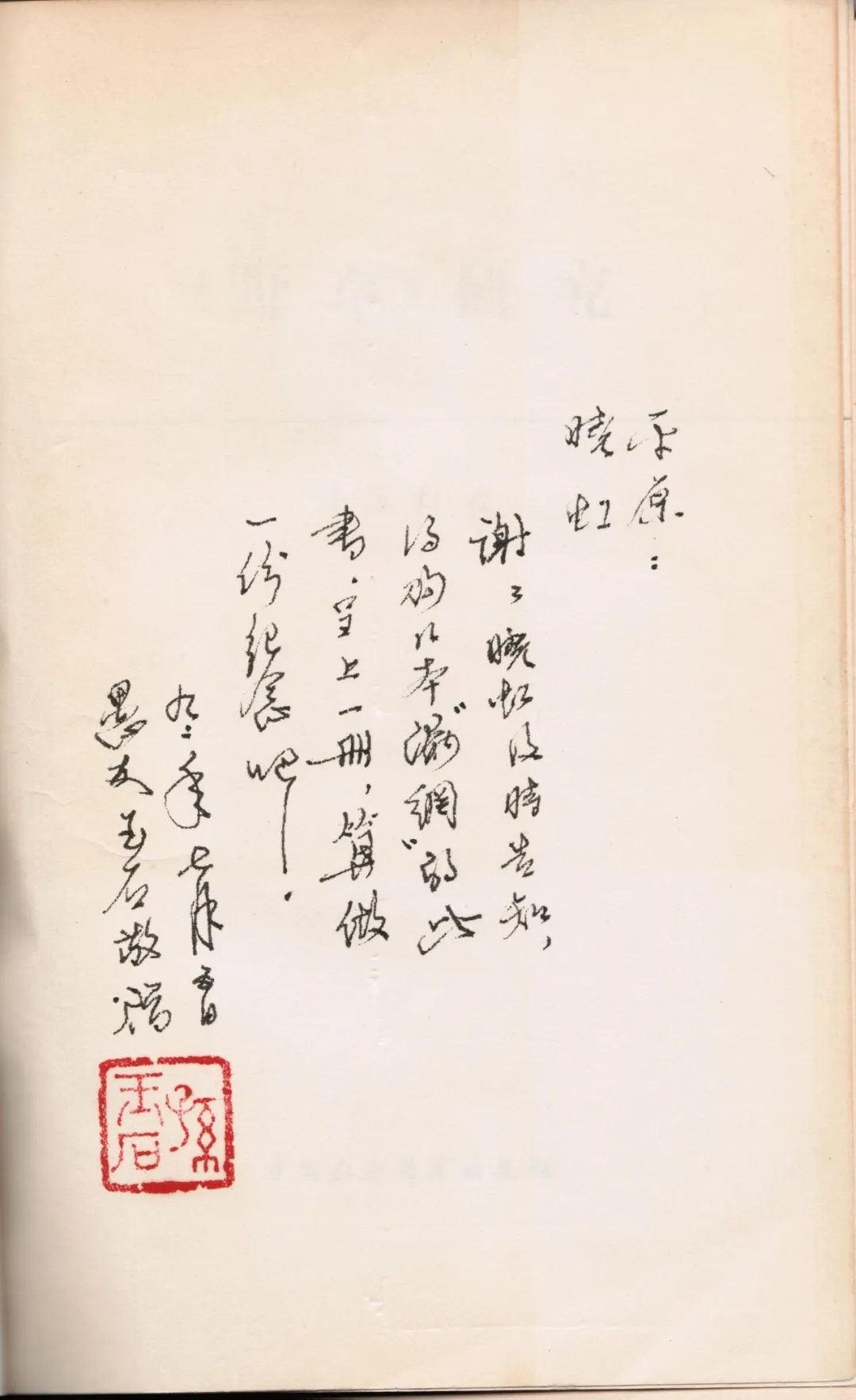

应该说,这件事对我们和孙老师的关系并没有影响。而且因为一起接待日本朋友,反而有了经常通电话和见面的机会。那时,我们正热心淘书。1992年7月,我在海淀图书城偶然发现了几本《〈野草〉研究》。此书为孙老师的成名作,在中日鲁迅研究界影响巨大。而初版本1982年由中国社会科学出版社印行后,久已售罄。我将此消息告知孙、张老师后,他们立刻出动,并且以购得的一册相赠。孙老师还在卷首的衬页,用他遒劲、漂亮的钢笔字专门题写了一段话:

平原、晓虹:

谢谢晓虹及时告知,得购几本“漏网”的此书。呈上一册,算作一份纪念吧!

九二年七月五日

愚友玉石敬赠

后面还加盖了名章,足见孙老师的喜悦之情。而取书的当晚,我们在孙老师家聊天到十点多,也可见当时关系之密切。这就是我在追忆张菊玲老师的文章中写到的“亲如家人”的感觉(《“总有一朵浪花向你们微笑”》《钟山》2024年5期)。

孙老师和张老师都爱书。那时,我们淘到的书,估计他们喜欢的,会及时通报,有多本即分赠。平原1990年在香港中文大学访问研究时,买到过民国年间李健吾以“刘西渭”笔名出版的《咀华集》与《咀华二集》。孙老师先是借阅,后来平原见他喜欢,干脆一并相送。

孙老师另一大嗜好是收集与猫头鹰相关的工艺品。这个爱好应当是来自鲁迅,否则,照我想来,猫头鹰多少与孙老师的温和性格不符。但无论如何,从中也可以看出,即便是收藏玩物,孙老师还是不能忘情学术。于是,有机会在异域行走时,我们都会记得孙老师的所爱,代为寻觅。最早送给孙老师的应是1998年我到捷克开会,在布拉格购买的水晶猫头鹰。2012年11月,我到台湾苗栗县三义木雕博物馆参观时,又买了两个有猫头鹰图案的钥匙环,上面分别有孙、张两位老师姓名中的一个字。回来后,我告诉了孙老师,他立刻高兴地回信说:

谢谢你们自台湾三义博物馆所购猫头鹰图案小钥匙环的馈赠心意!这样,在我们收留存念的160余件猫头鹰藏物中,你们已经创造了几项纪录了:最大的陶瓷猫头鹰、最微的小猫头鹰、钥匙环图案猫头鹰。

而那个最大的陶瓷猫头鹰也是在台湾所得,最小的应该就是捷克水晶制品了。这些大大小小的猫头鹰占满了孙、张老师家客厅中的几个书柜,成为一道引人注目的风景。看得出,对这些形态各异的猫头鹰,孙老师确实是衷心喜爱,故能如数家珍。值得一提的是,这些猫头鹰也恪尽职守,忠实地陪伴孙老师一直到最后。

孙、张老师也与我们分享过他们的心爱之物。最珍贵的是小说史家马廉(1893-1935)先生以《金瓶梅》崇祯本中《西门庆观戏动深悲》的插图为蓝本,于1930年代为自家“不登大雅堂”订制的信笺。孙老师的收藏乃是得之于老北大时期即在中文系任教的章廷谦(川岛)先生。由于平原那时正热心购买彩笺,请师友题写,孙老师即慷慨地以此惠赠助兴。

更多的嘉惠仍与学术扶持相关。就我而言,除了收编大学作业这一最初的提携外,孙老师后来还为我的著作写过长篇评鉴。这是因为1993年,我申请过一个“晚清文学改良思潮”的国家社科基金项目,虽然论文也发表了,但一直拖延未能了结。1995年,我出版了《晚清文人妇女观》(作家出版社,1995年),评价很好,即动念以此书顶替原先的题目,申请结项。为此,两年后,我请了四位专家评审,其中就有孙老师。孙老师不仅认真地通读了全书,而且用电脑打字,写了一份长达一千多字的鉴定意见。这是我看到的唯一一份孙老师对我的学术评价,形同一篇书评,故完整抄录如下:

夏晓虹的《晚清文人妇女观》,是一项具有创造性和开拓性的学术成果。清末的妇女问题,在文人学界引起的反响关注,以及这一问题在他们的观念中现代性的变化,过去尚很少有人加以系统地清理和论述。本成果以丰实的史料和精要的论述,为我们展现了晚清文人在妇女观念上变化的轨迹,显示了社会转型期中国知识分子在这一重要社会问题上异彩纷呈的思索与实践,在中国女性学和文学史研究中,都填补了一项空白。

全书分综论和分论上下两编。上编“综论”中,选择不缠足、女学堂、女报、女子团体四个方面,探讨了晚清妇女生活中的新因素;从男女平等与女权意识、贤母良妻与国民之母、娶妻嫁夫与英雄英雌三个方面,探讨了晚清妇女思想中的新因素。这一部分,涉猎史料和问题之面甚广,作者下了很大功夫,搜罗爬梳大量的第一手史料,进行归纳整理,论述评析,在全貌的历史描述中,提出了很多具有创新性的意见。如在对于“缠足”“女学”等各种意见归纳中,始终注意在偏于激进与保守的意见中寻找和注重“温和派”意见的作用,并阐释了这些不同意见的互补的观点。“综论”中,对女权思潮中女性自身声音和地位重视的追寻,对于当时涉及“子见南子”这一历史事件所做的现代性阐释的关注与描述,关于“英雄”和“英雌”这个词语变化的关注论析,都可以看出作者学术探讨的敏感性与思考问题特有的深度。

“分论”中选择清末两个由科举之路走上新学的代表人物林纾和蔡元培,从他们的一些典型事例方面,对他们不同的妇女观进行讨论探索,问题的选择、史料的运用和论述的视角,都有独到之处。其中对于林纾的家庭及婚姻关系问题上既属“新派”,又守旧礼制的矛盾的描述,关于林译《茶花女》在他的妇女观现代化转变中影响的追踪考查,对于蔡元培《夫妇公约》前后思想的进退蛛迹,他对于清代主张男女平等的大学者俞正燮的发现,乃是先进学人面对西学的冲击而产生的对于传统文化(正统或异端)的重新发现与阐释的必然遇合等等,都是很有创见性的论述。

本书不以论理取胜,而以史述见长,能将论述的观点寓于精确的史料梳理叙述之中。不仅在史料的搜集方面下了很大的功夫,体现了科学的实证精神与作风,而且纠正了一些史实运用的错讹之处。如经过作者对于中国女学会四种材料来源的考定,认为著名中国近代史研究学者汤志钧先生在《戊戌变法人物(传)稿》中,将黄谨娱误列为中国女学会负责人(创办人),是不准确的等。

清末文人关注妇女问题和女权问题的人很多,此书的分论中只选择了林纾和蔡元培两人,对于其他有影响的文人没有专门论及,使这个部分略显薄弱一些,可能是读了这项成果感到的不足之处和期待作者可以丰富补充的地方。

根据此书的整体水平和出版后产生的很好的反响,我认为这项成果可以通过验收。

孙玉石

1997年12月7日

孙老师提到的不足之处,乃是由于该书当年为了赶在9月召开的第四次世界妇女大会前出版,故“分论”只写成了林纾与蔡元培两个个案,确实留下很大遗憾。2016年,北京大学出版社印行“增订本”时,我已尽可能做了弥补,所论人物增加到七位,并且,其中四位皆为女性,自觉离孙老师的期待接近了一些。

在与孙老师长时段的接触中,最令人感动、也最让人敬重的是他的自我反省与忏悔意识。一些往事,若不是他亲口说出,旁人很可能不知,或已根本忘记。但孙老师不肯放过自己,一再在私下、更多是公开的场合表达。单是我亲历的便有三事。

2009年,为了纪念入学三十周年,在班长岑献青的组织下,我们班同学合力编写了《文学七七级的北大岁月》(新华出版社,2009年)。其中也邀请了任课老师撰稿,孙老师因此写下《七七级 一首读不完的诗》。他在文中特别提到,在给我们上现代文学史课程时,他一直把胡先骕的“骕”字念成了“啸(xiɑo)”,后来才发现是误读。因为“自己当时和课后,并未发觉”,虽然“已事过很久,来不及向那些‘学生’纠正了”,孙老师仍将此事记录公布,表达自己的“惭疚”。与此相关,岑献青也在同学高少锋为这本“班书”口授的文章《一根有思想的苇草》文末,特意附录了孙老师给她的信。因少锋提及,1990-1991年返回北大进修期间,曾参与孙老师主编的《中国现代诗导读(1937-1949)》的写作,总计撰写了八篇导读,共两万四千字。孙老师于是为他在文中忘记提到少锋的贡献这一疏忽,而“感到沉重和自谴”,并立即做了相应修改。

最深刻的自责尚属2014年王瑶先生百年诞辰纪念会上孙老师的发言。这篇题为《从最初到最后的日子里——为王瑶先生诞辰一百周年的零星感想》的文章,忆及1962年,王瑶先生曾将孙老师读研究生期间提交的一篇读书报告,未告知本人,即直接交给了《北京大学学报》,不久便刊出。但在“文革”中,这一体现了老师对“学生鼓励栽培的热忱和用心”之举,却让孙老师戴上了“反动学术权威王瑶的修正主义苗子”的帽子。四十多年后,孙老师还是不能原谅自己当年的表现,在纪念会上当众自剖:

在这种政治斗争舆论,这种动员学生起来揭发自己老师气候的压力下,我自己怯懦的灵魂放弃了坚守,也将这样一份真诚纯洁的培养方法和师生情谊,当作王瑶先生以“名利思想”为诱饵毒害学生的事例,写在批判先生的大字报里。面对如烟的历史,面对王瑶先生远去的灵魂,我心中永远忘不了自己记忆深处这一丝无法抹去的自惭自愧的阴影。

孙老师这番坦诚的言辞,不仅未曾损害他在我们心中谦谦君子的形象,反而恰如《论语》所言:“君子之过也,如日月之食焉。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

三

2012年之后,孙老师的信中已不断讲到他和张老师老病交侵的境况,让人黯然神伤。2015年11月,现代文学教研室同人举办了“庆祝孙玉石教授八十华诞暨孙玉石学术思想研讨会”,为孙老师做了最后一次大型活动,他指导过的学生也纷纷从各地赶来参加。

2017年,孙、张老师显然已感觉精力锐减,开始身后事的安排,最先要做、而且对他们也最重要的,就是对藏书的处理。为此,两位老师于7月10日联名写了一份《捐建“长白书屋”缘起》。开头先回顾了二人就学北大后的人生道路,全篇重点在说明为何作出捐书的决定:

如今我们均已年过八旬,一生虽然风雨坎坷,但不论何时,何地,均有书籍相伴,可谓嗜书如命。两人不会理财,只知有钱就买书,现已藏书近万册,是为我们毕生最宝贵的财富。在生命的最后日子里,我俩郑重决定:将所藏全部书籍以及恩师题赠之墨宝,悉数无偿捐赠给大连民族大学。以完成我们取之于民,还之于民的宿愿。将它们奉献给各民族的莘莘学子,继续为民族教育尽我们一点绵薄之力。

因为孙玉石系长白舒穆鲁氏的满族子孙,张菊玲亦以研究满族文学为最终之事业,故此书库之建立,我们拟请题名为“长白书屋”。以祈民族文化世世代代永远流传,民族教育事业蓬勃发展,造就出一批一批更多人才。同时,此名也蕴含我们一生奉持的“清清白白做人,清清白白做事,清清白白做学问”的人生理念。

经大连民族大学图书馆入藏后清点,孙、张老师捐赠的图书总计10378册,名人字幅10幅(《携爱出发 不负韶华——记“长白书屋”发现之旅》,大连民族图书馆网站)。两位老师确实做到了“遗爱人间”。

心爱的藏书虽已搬空,孙老师却还有最后一件工作未了,那就是他一直在编的《阿垅集外佚诗录》。其实,那时去看望孙老师,总会听他提起这本书。直到他写给我们的最后一封长信,依然念念不忘。先是2018年12月12日,平原给孙老师写信,汇报阅读《解诗求是——孙玉石画传》(《名作欣赏》2018年第11期别册)的感想,还特别说到:“《新诗十讲》前年获评‘中国好书’,很不容易,因竞争非常激烈。让我没想到的是,原本散落各处的文章,重新编排后,会有如此强烈的阅读效果。正如洪子诚老师说的,如此‘富有生命感’的著述,是可以传下去的。”信中也讲到我们前月到东京开会,见到各位日本朋友的情况,并告知最近的行程,希望元旦后可以去家中拜访。孙老师在新年那天夜晚写了回信:

平原、晓虹伉俪:

阅了你们的来函,非常高兴,谢谢发来的邮件,里面谈及《解诗求是》一书等所读的感言,既高兴,又惭愧。其中多溢美之词,自己读后亦颇觉惭愧。《新诗十讲》也是学生缩编,出书后阅读方知道的。你的夸赞,也不敢领受。我很了解你的真诚。于你的赞许之言,我既感谢,又惭愧。因你即外出,故阅后即在这里说些真话,也表达一点感谢你们的赞誉之情。半年多来一直“伪感冒”,流泪,多成天卧床休息。稍好些,起来于电脑上整理我多年搜集的《阿垅集外佚诗录》,此书大体已完成,拟精力好些,写一篇像样的“序言”,即可交付出版社付梓,此后就可以不再做什么学术的事了。与张老师一起,祝愿你外出开会一切顺利!祝晓虹和你身体健康,学术研究丰收,一切顺利!!!

玉石匆复 2019年1月1日 夜深

接下来,2月份,张菊玲老师即因癌症扩散,医生束手,而回归出生地南京,于9月10日走到了生命的终点。留在家中的孙老师尽管有女儿从日本赶来陪伴,亦仍须靠阿姨日常照顾。我听说过,孙老师曾经每天坐在电脑前,试图为《阿垅集外佚诗录》写序,却终日未成一字。这样的场景想起来就让人伤心。最终,孙老师不再提作序之事。张老师离世,大家也一直瞒着他。但孙老师应该是感知到了,起初他还会向客人解释,“张老师到南京养病去了”,后来也不再说起。

孙老师是2024年1月13日走的,挨过了三年新冠疫情,却被甲流引发的肺炎、心衰等击倒。

2019年7月13日,夏晓虹与陈平原一同去医院探望病中的孙玉石老师

记得很久以前,和孙、张老师聊天,因为两位老师还有很多五彩斑斓的浪漫梦想,我脱口说出:“感觉你们比我们的心态还年轻。”就阅历而言,两位老师肯定比我们丰富,但深入其内心,还是会体察到不曾消泯的单纯。我猜想,除了始终生活在大学校园,以学术为业之外,孙老师毕生从事的中国新诗研究,应该也有益于他葆有乃至享受这种纯粹的心态。清代诗人袁枚将《孟子》中“大人者,不失其赤子之心者也”,改易为“诗人者,不失其赤子之心者也”,确有道理。在我心目中,孙老师正是这样的“诗人”学者。

2025年2月15日于京西圆明园花园

(注:本文照片均由夏晓虹女士与陈平原先生提供)