艺术的魔力能留住花开的时光

《繁花》电视剧海报

金宇澄,小说家、画家,著有《繁花》《回望》等。2016年至今在上海、苏州、杭州多地举办个人美术展 陆杰 摄

2023年12月27日,根据金宇澄获得茅盾文学奖的长篇小说《繁花》改编,王家卫执导、秦雯编剧,胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾等主演的电视剧《繁花》在央视八套开播,腾讯视频独家全网直播。

为了最大程度保留小说《繁花》的特色和腔调,电视剧《繁花》推出普通话版和沪语版两个版本。除了王家卫的电视剧版外,《繁花》舞台剧、沪剧、清口、评弹,均已提前亮相。

对众多不同的版本改编,金宇澄表示无所谓,“一旦原著交到导演手中,剧集就成了一种新的生命,不可能简单地复制原著”。

也许是担心读者有意见,导演王家卫在电视剧开播前,就给小说的读者们打了预防针:“文字有文字的优势,影像有影像的优势,作为电视剧来说,最有起伏、最有代表性的人物应该是阿宝。在原著里阿宝有两个身份,一个是60年代的工人阿宝,还有一个是90年代百花丛中过、片叶不沾身的宝总。是什么让阿宝成为宝总,一夜之间变为时代弄潮儿,书里面没有提到过。原著不响,我们可以补白,相辅相成。我们没有能力还原足本的《繁花》,但是我们肯定可以给出一个你在原著里看不到的上海阿宝。对于书迷,我的建议是,带着小说《繁花》看电视剧。每个人心里都有自己的《繁花》,我跟你们一样,只是一个读者,我的解读只是我的一家之言。对于没看过原著的观众,这个剧集只是蛋糕中的一块,看完之后意犹未尽,我建议你们去看原著。”

本期对谈内容,是根据我在小说《繁花》出版和电视剧《繁花》开播前,对金宇澄的两次专访整理而成。

——张 英

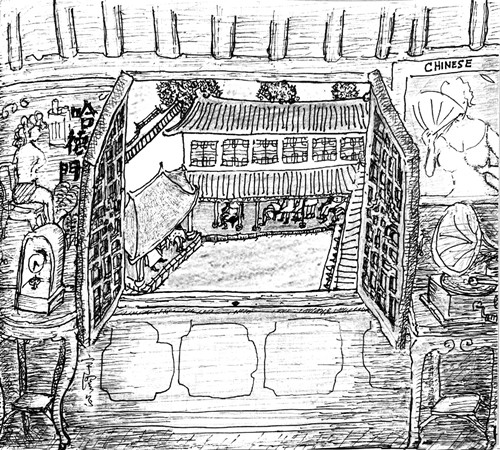

楼下说书,听书。楼上的情况,不清楚,很多事情如此

文中提到一动不动的江鸥,我始终找不准位置,画在哪里才好,最后,就这样了

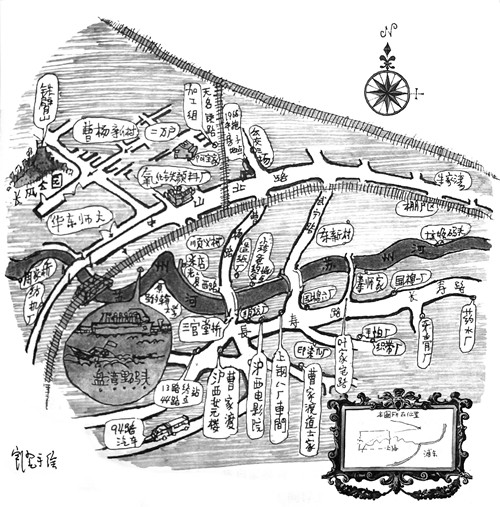

七十年代沪西局部,按记忆所画。所有工厂,现已经拆除殆尽

编辑和作者是背反的两种行当

张 英:1985年你在《萌芽》杂志上发表处女作《失去的河流》。我们认识的时候,已经是十年后的1995年,那会儿你已经在《上海文学》工作多年,很少写小说。

金宇澄:对,很幸运,小说被《萌芽》排在末条发了,没想到被《新华文摘》转载了。认真写小说是上世纪80年代,《风中鸟》得了《上海文学》奖,我从文化馆调到《上海文学》,当时的作家都在恶补西方现代小说,进行不同的语言尝试。之后我发现,编辑和作者是背反的两种行当——文学编辑永远是挑剔和审视的,永远“势利”(面对好小说眉欢眼笑,面对坏小说冷若冰霜),而写作要求百分百地鼓励自我,完全是一种私家行为。我当年常常在深夜,返回到虔诚写作的状态,反复书写某个故事段落,翌日再用编辑的眼神去看,作为一个认真的编辑,看一个认真的作者的文字,只觉得我很分裂,我自己的稿子,到处都是毛病。

因此我逐渐选择了编辑,写得逐渐少了,最晚一篇小说是1997年在《收获》发的。

张 英:你早期的小说结集成《轻寒》《方岛》《晚》出版,我系统性读了一下这些作品,手法和上世纪80年代先锋文学是有关系的,题材差异也蛮大的。

金宇澄:这是基础,到了《繁花》的阶段反应过来——80年代的写作敏感忽然回来了。有关小说的样式、语言的敏感回来了,我知道怎么对待这些,以前花过不少力气。

张 英:《繁花》的网络版、《收获》杂志版、后来的图书版,这三个版本有什么不同,你做了哪些调整和处理?

金宇澄:网络版等于是训练,我想用上海话思考、写作,第一稿35万字,等于是一个超级难的写作训练。弄堂网的版本和其他版本最明显的区别——它就是草稿,不是很好的版本,故事最后没有结尾。

到结尾部分我就不写了,开始好好改小说了,我是受过文学训练的人,对文本和语言有要求,修改时尽量拿捏上海话,把外地读者看不懂的沪语全部改掉。

第二稿改写完,我给《收获》的最初版本有33万字。我常想北方作家写小说的时候,人物的对话怎么那么溜?当我写《繁花》,写到30万字时,我就觉得我写上海话对话也特别溜,就是下意识、不用动脑筋了。我过去用普通话写对话,普通话等于是我的第二语言,经常会修改。《收获》的钟红明看完小说跟我讲,杂志的篇幅有限,希望我尽量压缩一些静态描写。因为静态描写不是很多,我觉得压缩掉对小说也有好处,这样就纯粹一点。《收获》的版本是29万字,上海文艺出版社要出书,我又改了6个月,增加了许多细节,变成了近35万字,因为文章总是越改越好嘛。

张 英:在《繁花》里头,你复活了文字与图像的“互文”关系,对你来说,为什么地图和建筑示意图那么重要?

金宇澄:地图是真实世界的坐标,也是故事场景的发生地,主人公们在此地出没,我写的时候,觉得地图会帮助读者,从视觉上增加一点情趣,帮助读者进入那个时代。

当然以往我们的小说里边很少有这样做的,所以香港的陈建华说“你的《繁花》和过去的《海上花列传》有点像”。《海上花列传》写的就是上海四马路、长三堂这么一块地方,小说里的主人公叫一个车,就从这条路到那条路。在一般的小说里边是不会写得那么具体的。西方小说是有这个传统的,会写得非常具体。

我在《上海文学》的时候,开过一个叫《城市地图》的专栏,我要求每个作者就他熟悉的街区写作,每篇都画一个地图。后来发现,稿子都写得挺好,但画不来地图,画得很简单,最差的就一个十字,写上什么什么地方。后来在《繁花》的小说单行本里,我画了20幅,也有这个意思,16幅插图加上4幅地图,希望增加阅读情趣吧。

张 英:为什么觉得《繁花》适合画成连环画?今天好像没人看连环画了。

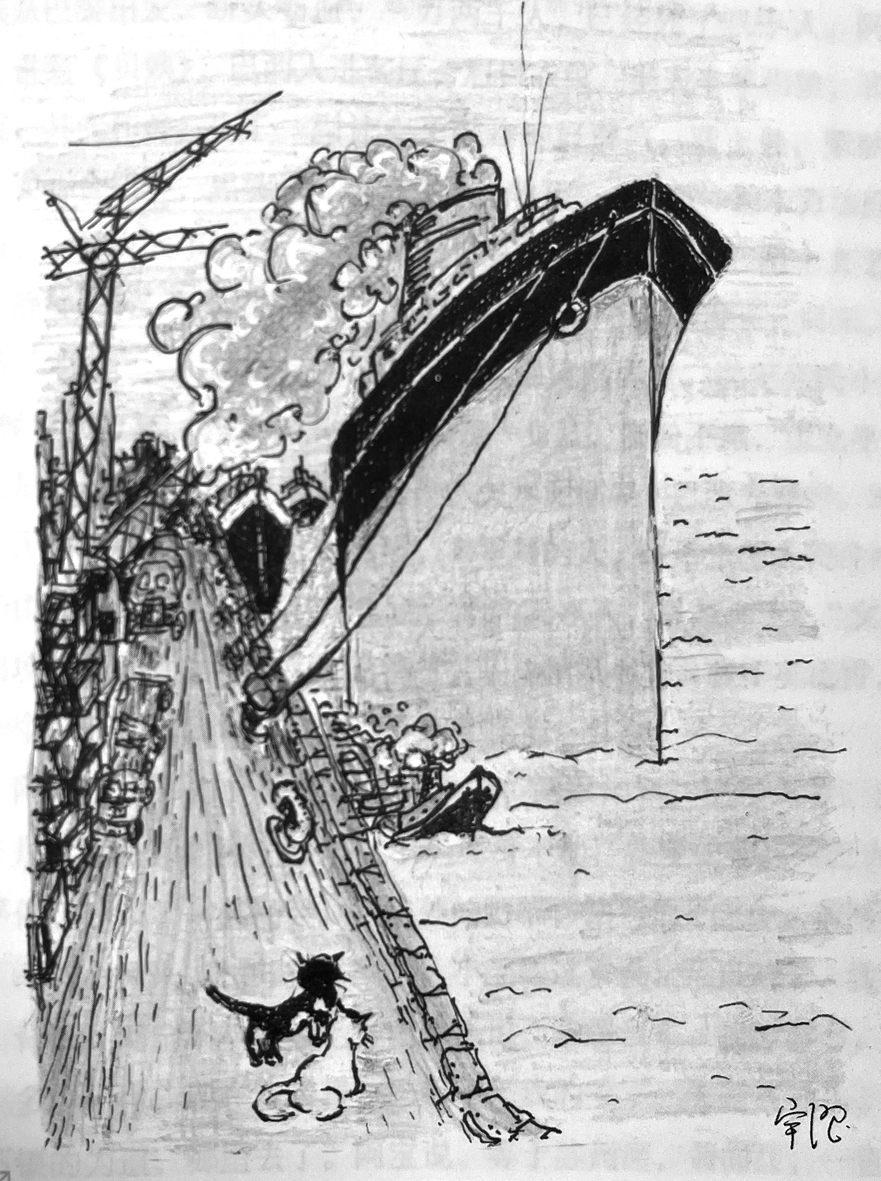

金宇澄:《繁花》都是片段性的,有机联系不是很紧密,几个主要人物的故事,完全可以分开来看。都是局部的,适合连环画这种艺术形式。

《繁花》的结构我形容为灌木式的小说,按照以往说法,长篇小说应该是一棵大树,然后枝杈分开,再分开。但是我觉得,小说的形式在今天可以各式各样了,大树很有生命力,非洲的灌木也厉害,能活几百年,它们非常密集挤在一起互相有关联,但每一棵都是一个独立的生命。

张 英:有些作家总把写电影和电视剧本当个坏事,其实我觉得作家写电视剧和电影剧本对写小说也是有好处的,比如讲完整的故事,要有结构和逻辑,包括人物的对白。

金宇澄:我写过电视剧,应该说,电视剧的写作有助于提高作家写对话的水平。但问题是电视剧的逻辑性、对话,和小说对故事和对话的要求,实际又是不大一样的。因为文学最要紧的是语言,很多作家都这么说过,语言又体现了一种文本的样式。小说的语言和样式,同电影、电视剧要求完全不同。

影视剧只是故事框架、人物关系、人物基本这种就好,然后他们再进入,主要是一个故事核,主要是一个人物线,整个故事你三句话能讲完吗?实际上仔细区分,文学和影视几乎完全不一样。

文学不是历史观看,是具体显微

张 英:《繁花》时间跨度长达40多年,是一本上海市民的“凡人传”。跳出了宏大的场景,写人与街道的关系,因为人,街道有了体温,有了感情,血肉相连,有了味道。

金宇澄:上世纪30年代,上海有一本《亭子间嫂嫂》,是所谓的通俗小说,亭子间嫂嫂待在亭子间里,各行各业的男人都来找她,她以不变应万变,小说通过来人的各种自述,记录当年人群的状态,城市的侧面就出来了,这也是严肃文学的主题。《繁花》尽量借助无数的人,显现无数的人生和声音,当然可以做得更好。

张 英:在《繁花》以前的很多小说中,似乎市井生活和市民生活叙事,并未占据主体位置。

金宇澄:城市一度处在沉睡边缘,然后开始苏醒了,人口再开始聚散,积蓄各种复杂变化和感受。农村题材包括小镇生活,永远是活跃的,绘声绘色的,它和城市题材其实一样。城市风景也许更复杂,它的风景就是街道、建筑与人。很多建筑地标,各种店铺,不同的功能街区和场景,出没在农村和城市的人,两者的丰富性,可以充分比较。如果把市井生活理解成不同城市的观察,不同地域的表达,更能增加魅力和感染力。

张 英:城市的复杂性在中国文学里远远没有淋漓尽致地体现,城市为什么会在中国文学中呈现为“恶之花”的模样?

金宇澄:原因很复杂,据说“故乡”这个词希腊语的原意就是“母亲城”,希腊自古以来以城市为归宿,我们的传统归宿,自古都来自于乡绅阶级,几千年来知识分子都在乡试中产生,然后遭遇西方文明的改变。文学并不是道德意义的判断,即便是恶,它也是花,就画家来说,不管是画什么花,都需要实际的临摹打底,要有真实对象和细节。恶也是批判现实主义的某种成果,批判是否成为文学的最主要功能,并不重要,作者充分了解和展开是重要的。

比如上海有栋房子200年了,差不多就是最老的房子了,但这200年时光在历史上看就是一粒灰尘。文学不是历史观看,是具体显微。翻一页书就翻掉几百年,翻一页书是宋代,再翻几页是清朝,在时间洪流里,什么能被留存下来?可能这老房子的一粒灰是重要的,里面有无数层的房客结构,深入的、更个人的欢乐和痛楚细部。文学最能开扩微世界、小世界,每个人的人生裹在这一粒灰里。文学不能忽视这些,如果写下来,就是我们总爱去寻找的文学“意义”和价值。普鲁斯特记录在册的那些男女交往,很复杂、很美好,很无意义,一边吃着饭,空气中飘来一句敏感八卦,立刻回头看,周围并没有人……一天就这样结束了,留住了。

张 英:《繁花》用文字还原了普通市民的日常生活,只往人生琐碎里去,你为什么要这样写?

金宇澄:小说都有一个主张,我觉得小说应该有一个生活主张,把这些人的生活写出来,不强调什么。人生就像是一棵树,或者像一片树叶,一朵花。树叶一旦被风吹走,根本找不到它在哪里。要趁它还在的时候,描写它就可以。

小说实际状态和人生状态是一样的,它有一个规律,像一朵花一样,花开必定凋零,最后枯萎死掉。肯定是这样的。所以我很多年没写小说,是有好处的,如果《繁花》在20年以前就写掉的话,我还没把人生看这么清楚。

张 英:《繁花》里写的这些人物,有什么本质的区别?

金宇澄:沪生是土生土长的干部子弟,和北京一样,上海也有王朔小说里写的大院子弟,主管城市阶层的后代都是讲普通话的干部子弟,不过这个普通话带有上海某地域口音,就是所谓的“塑料普通话”,类似的包括“复旦普通话”“同济普通话”等,是一种社会阶层特征。我父亲是苏州人,他讲上海话带有苏州口音,个人认为,上海话难免都带有各种历史口音。

张 英:城市的灵魂就是人,所有景观街道只不过是背景,是绿叶,红花是人。把人写好了就有了生活,有了体温,有了感情,这个城市自然就有了它的气魄。

金宇澄:过去说的“文学是人学”,其他领域不研究的部分是人的表现。上海人怎么生活的,应该有很多道具,应该有很多背景。我有7年的时间在北方,我形容自己是一只脚在上海,一只脚在外面,可能看得更清楚一些。

我觉得了解这座城市首先要了解城市里的人,了解他们的喜怒哀乐,他们的生活,而且是很广大的市民阶层的生活,不只是知识分子。有很多时候知识分子用他们的眼光来批判上海市民,那就产生问题了,实际上应该用市民对照市民。还有,我觉得要有一种可看性,让它丰富一些,有一些色彩。

张 英:《繁花》里的人物名字取得也很好,小毛、阿宝、沪生、蓓蒂,这些名字自然而然就带出了他的社会阶层和家庭出身,工人阶级小毛,资产阶级阿宝,革命子弟沪生,知识分子家庭代表就是蓓蒂。

金宇澄:毕竟我给他们取名,要稍微符合一下他们的身份。我一个朋友,就是工人阶级的子弟,过去弄堂里边他的小名叫猫狗,就等于像北方人叫栓柱。什么意思?猫狗就是好养活。就是普通老百姓,小朋友的外号和资产阶级家庭的孩子,在那个时候也是有区别的。

阿宝这个人,实际上是由几个人捏起来的。就像画画一样,如果没有原型,画出来的画,总是不一样的。小毛这个人物原型,实际上是我插队落户的时候认识的。我坐火车去黑龙江,他就坐在我对面,我和他一起下乡插队。他家住在普陀,我回上海探亲,就到他家里去玩。上海当时有不会讲上海话只会说苏北话的上海人,他们家住在闸北上海火车站和苏州河两边的苏北人聚居的棚户区。但是他们讲的这个苏北话,又和江苏地区的苏北话不一样,等于苏北上海移民的第二代、第三代。

张 英:蓓蒂是所有看《繁花》的读者,都会记住的人物,她的命运太悲惨了。她后来知道阿宝喜欢她,但在当时她的家庭出身有问题,爹妈都不在,再找阿宝,也不会有好的结果。小说很诗意,把她化成了一条鱼,后来也不见了,把阿宝一辈子的人生都改变了。

金宇澄:对。你有这个看法,说明我还没有写好,蓓蒂的人生意愿应该还是更小一点,她没有那么深刻的想法,只不过她是一个爱虚荣爱打扮的所谓市中心的小女孩。我是有意要把她写得带有一点童话色彩的。因为那个年代有些知识分子家庭的孩子,也喜欢看《安徒生童话》《格林童话》这样的读物。我想把她写得可爱一点倒是真的。

至于最后变成鱼,我觉得让小说里边有点变化,也是一种文学方式,把它这样童话处理了。所以西旸看小说的时候,他非常担心蓓蒂后来又出现了,后来对我说还好,到了阿宝50岁也没出来过。在我的小说设计里,本来就不会让她再出来的。

人像一朵花,花开花落,你无法抗拒,只能淡定地对待它

张 英:有评论家说,在这个小说里边,有1万多个故事。

金宇澄:实际上我也不知道到底有没有1万个故事,他们评论家随便讲的。但我想不会有1万个故事吧。你想想看30几万字的长篇小说,有1万个故事是不可能的。这是评论家夸张了,意思就是说我里边讲的故事特别多,很简单地就把故事讲完了。现在这个年代,没有像蒲松龄那样搜集故事的人,但有些生活中的故事蛮有趣的。但是也并不一定每个故事都要把它写成一个长篇小说。

这么多年,有多少饭局,会遇到多少人。每个人都不一样,我会特别记住一些有趣的故事。好的故事你是不会忘记的,我没有全部写进小说里去。所以我说《繁花》可以一直增加细节,就是这个道理。

张 英:整个《繁花》的调子,很多人看了感觉到惆怅和伤感,觉得是一种美感的消逝,你用文字复原了一个曾经的上海。

金宇澄:我尽量把它处理得低调一点。这还有一个什么好处?就是不要把自己的东西强加给读者,留一些空间,大家愿意怎么看就怎么看,这是我最想做的一件事情。就是说不发什么议论或者讲什么主张,而让每个人都能够在里边看到一点东西。这个才是我想做的事情。如果观点太激烈的话反而有问题了。

张 英:《繁花》就是在于通过大量的饭局,写看似无聊之事却直面人生。

金宇澄:对呀,《繁花》有一段就写一个人和沪生吃饭,说你和老婆到现在不离婚,你怎么办啊?实际就是关心他嘛,虽然他说的话是流里流气的,但其实就是关心。但是可能我们的读者,尤其是被文学所困的读者,觉得这个里边就是尔虞我诈,实际不是。从片段上来看,我们的人生就是这么过来,某个片段特别好,那就行了嘛。你说对吧?

张 英:所以沪生不声不响也是一种态度。

金宇澄:是啊,他们就看明白了,就是这样的。我觉得人的生活就是几十年,有很多都没什么变化的。别以为我们是现代生活,实际有些基本的细胞是不变的,人的生活也就是这么忙碌一辈子。

《繁花》里边有简单的一节,写李老师跟阿宝的对话,3000字就把一个眼睛瞎掉的老太太一生的故事讲掉了。人生这东西,从历史的角度来看,就是这么循环往复。

也许,其中有少数人也会产生一个飞跃,但是他又会回到另外一个轨迹里。我小说里边,写了一个小保姆找了个荷兰人,发了大财,但是她到最后还会回到男女之间两个人这样的生活。

张 英:所以这时候就会问,人生有什么意义呢?

金宇澄:就是无意义中的意思,人生就是这么过来的,一个人年轻时当然充满希望,每个时代,每个阶段都是这样,到最后我也就认了,我就是这样过来了。

《繁花》讨论会那天,有评论家说我在《繁花》里学习《红楼梦》的处理方式结尾,白茫茫一切真干净。我觉得人生就是这样,我倒也不是刻意学《红楼梦》,但是这个就是规律。

张 英:繁花盛放,接下去就是凋零,这也是人生不变的结局。

金宇澄:刚出生的小孩子眼睛明亮,年纪大了眼睛就非常浑浊。人必定衰老,必定死亡,从荣到衰,《红楼梦》最后就是这样。我觉得这个是人生规律,小说就是这样的规律。

人像一朵花,花开花落,你无法抗拒,只能淡定地对待它。还能怎么样,不可能像一朵鲜花永远盛开,这是不可能的事情。小说不能违背这样的规律。但大部分的人不喜欢悲剧,不喜欢那个告诉皇帝裸身没有新衣的小孩。就像鲁迅先生所讲,一个孩子出生,有人说,他将来要死的,结果被人家打一顿。有人说这个孩子将来做官发财,大家就喜欢。但我觉得文学应该是直面人生,是很有力量的东西,就是要揭示真相。

现在我慢慢看清楚了,人生是这样了,人们不断地回忆过去,靠不断地回忆过去活着。每个人到了年纪大的时候,那肯定是怀念过往的,人生最早的那个时期,实际你已经想不清楚了,那时光像一个舞台,中间隔着几层,有薄纱有大幕,朦朦胧胧,有诗意,散发着光彩。你越靠近,越发看不清楚,看过去就觉得这个地方很缥缈,很好。因为它离你比较远。

艺术有这个魔力,把这朵花开的时候延长,用一个慢镜头,留住它绽放的时光,让它仔仔细细地开在你面前。

采访者简介:

张英,《腾云》杂志副主编,著有《文学人生》《文学的力量》《中国文化现场》等。