深入文学内部,拨开现实迷雾 —— 新时代文学晋旅访谈之崔昕平、李燕蓉

这一期的新时代文学晋旅专栏访谈两位女性,一为儿童文学专家型人物崔昕平,一为知名小说作者李燕蓉,两位谈出了各自领域的优势与思考,也谈出了女性在这个时代的横截面,点滴涓流,有趣有益。

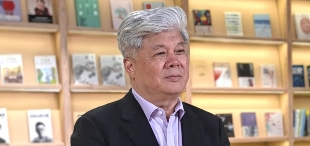

崔昕平,太原师范学院文学院教授,文学博士,硕士生导师,中国作家协会儿童文学委员会委员,山西省作家协会主席团委员,首届签约文学评论家,太原市宣传文化名家儿童文学名家工作室领衔人。致力于中国现当代文学(儿童文学)研究,曾任全国优秀儿童文学奖、陈伯吹国际儿童文学奖、大白鲸世界杯原创幻想儿童文学奖、全球华语科幻星云奖、少儿科幻星云奖等多项儿童文学奖评委。著有《出版传播视域中的儿童文学》《中国童书出版纪事》《儿童文学批评现场》《新聚焦:儿童文学创作现场》《新世纪中国儿童文学现场研究》《儿童文学研究》等。近年来,主持、参与国家社科基金、教育部课题4项,参与编写《新中国儿童文学70年》等儿童文学领域大型学术工具书项目多项,在《中国现代文学研究丛刊》《小说评论》《南方文坛》《人民日报》《光明日报》《文艺报》等报刊发表儿童文学评论文章百余篇。

吕轶芳(以下简称“吕”):作为一名70后评论家,您是怎么走上儿童文学评论这条道路的呢?

崔昕平(以下简称“崔”):回顾自己从事儿童文学评论之路,脑子里总是蹦出安徒生那篇《光荣的荆棘路》。我所研究的儿童文学领域,并没有独立的学科地位,隶属于中国现当代文学。人类文明史上,由儿童的自觉到儿童文学的自觉,仅两百余年历史;我国儿童文学自“五四”时期有识之士热切建构至今,仅短短百余年。与坐拥几千年历史积淀的文学大家园相比,儿童文学是弱小的,也时常被忽视、甚至矮化。当我十多年前站在师范学校的讲台上,看着对儿童文学一脸茫然的未来小学语文老师,想着靠她们进行文学教育的3亿多的少年儿童群体,忽然感到,儿童文学学科建设太重要了!正如曹文轩所说,“儿童文学是为人类提供良好而人性基础”的,怎能长期被如此忽视!于是萌念考博,2009年追随北师大王泉根老师攻读儿童文学博士学位,并很快参与到了儿童文学的研究队伍之中,写论文、写论著、写评论,不亦乐乎。

吕:作为一名女性评论家,一名大学教授,又是一名妻子和母亲,工作和生活是怎么平衡的?尤其是您近年来担任多项儿童文学奖项的评委,经常“天上飞”,有没有来自生活方面的困扰?

崔:作为一个有自己的研究领域和学术兴趣的女性,在家庭和事业方面,我似乎还完成得中规中矩。我还算是很好地平衡了家庭与职业的关系。而且,因为文学评论工作的需要,我的阅读视野比较杂,不是天天只关注柴米油盐,而是大事小情都想了解点儿,这也让我可以对很多事情表达独立的观点,让我拥有了社会性的话语能力,偶尔还能在面临某些决策时贡献点听来颇有道理的意见。我想,我平衡家庭与职场的路径,就是在家庭中达成对我的职业价值的共同“认同”。这样一来,也许家务活上糙了点儿,但也能够获得家人的理解吧。

吕:目前大家关注儿童教育非常热,甚至到了内卷的程度,各种各样的儿童教育理念风起云涌、鱼龙混杂,作为一名儿童文学的研究者,您自己的儿童观是什么?关于教育孩子有哪些方面的指导?

崔:我高度认同家长这个“职业”是世界上最具难度和挑战的职业,也是最容不得试错与怠慢的职业。我的儿童观,其实也是不断调整的。最初比较理想化,秉持的是洛克的“白板说”,主观地为孩子填涂未来,规划蓝图,甚至有些霸道、顺我者昌逆我者亡的架势。现在回想,自己实在是过于“成人意志”了。事实上,随着孩子逐渐长大,我与孩子天性的各种博弈,并没有成功。所以,我越来越意识到,卢梭的“自然主义”才更具意义。孩子是一个独立的生命体,是他自己。家长陪伴引领孩子的成长之路,不应该预设太多的博弈,完全可以走得更和谐,更多一些对孩子由内而外自然成长的信心。

吕:作为一名评论家总是“为他人作嫁衣”,关于儿童文学您发表了许多独特的真知灼见,但是对于评论家自己却是疏于评论的,今天不妨借此机会,对您自己做一个总结,您认为您自己是一个什么类型的评论家?您关于文学事业的终极理想是什么?

崔:我想,自己应该是属于一个更关注文学现场,并努力针对文学现场发声的研究者,倾向于从史料入手的整体文学观和文学视野。这十余年来,与史料耙梳并行的,是与儿童文学创作现场越来越近的距离与介入。高速发展的儿童文学,较新世纪初至少翻了5倍的创作量,制造了新的文学潮流,构成了新的文学热点,触发了新的文学议题,也悄然改变着文学的整体观念与格局。我在努力紧紧追踪当代儿童文学创作动态,以儿童文学现场为聚焦,探讨中国儿童文学本土演进的动因动程,以及由此生成的中国儿童文学的本土气质;探讨新时代儿童文学面临的典型问题与现象,以期在此基础上对未来儿童文学的良性发展给予理论推动。如果说终极理想,大约是能够多为中国儿童文学美学有所建树。但目前看,我在儿童文学的文艺理论建构方面还没有什么建树,也还不太敢作出立论。这也许还需要足够多的积累吧。

吕:您以一己之力使山西文学儿童文学评论上升了一个高度,在这个过程中有哪些鲜为人知的心酸故事?对于山西儿童文学的发展您有哪些好的建议和创想?

崔:哦,这个不敢当!近年来山西儿童文学确实迎来了越来越明朗的发展生态。这个专业领域的拓展过程,虽然并不容易,也并不心酸。因为我很幸运,遇到了一批批志同道合的朋友,怀着共同的儿童文学理想,务实地做事情。前有省、市作协设儿童文学专委会,有山西出版集团尤其是专业少儿出版人的共同聚力,后有市委宣传部儿童文学名家工作室项目获批落地,有志于儿童文学的朋友们抱了团儿,聚了力。我们也以团队的面貌,做了许多大事情,比如历届全国优秀儿童文学奖获奖作品研究,我们与《文艺报》策划并议定该项目的专项研究,专栏开栏,先后已有九届研究成果刊发,在全国范围引起了极大反响。

我想,儿童文学是一项颇有使命感的事业,我们省的儿童文学发展正走在一条创作、出版与评论三驾马车形成合力的正确道路上,省市作协与工作室的平台,也让我们有可能做更多的大事,让山西儿童文学在全国范围内更多地发出自己的声音,开展更多的跨省市、跨地域的文学交流与互动,开阔思路,取长补短。同时,借助现有平台,开展更多形式的改稿会、交流会,从创作源头给予引导,发现培育作家,定位自身特色,并进一步开拓报刊等媒体平台,对创作给予及时、专业的反馈。

吕:到目前为止,您出版了多部关于出版传播与儿童文学的互动关系的著作,对改革开放三十余年来中国少儿出版与儿童文学之间合作与博弈的复杂关系进行了学理的归纳与分析,那么关于当下儿童文学的出版现状您最为关切的问题是什么?在市场、出版、儿童几个领域的相互博弈中,有哪个环节是我们最需要去关注的?

崔:确实如此。我的研究领域,始终对儿童文学出版传播保持高度关注。进入21世纪,图像、影视、网络及数字化新媒介等“视觉革命”极大冲击和改变着人们的阅读习惯,同时,资本经济与文化产业又在拉动着文学生产,文学产品,尤其是儿童文学作品以前所未有的速度与规模走向广大的阅读群体,文学作品的文学性遭遇商业化的侵蚀,肤浅化、娱乐化、碎片化、平庸化、快餐化成为包括儿童文学在内的一切文学创作所面临的巨大挑战。儿童文学批评如何发挥评论引导的力量,是我们必须正视的问题,也是我觉得非常重要的一个问题。

对儿童文学的创作热情与言说热情都不再仅仅是儿童文学“圈子”内的事情。同时,市场化也将儿童文学创作与出版推向文化属性与商品属性、教育属性与娱乐属性间的艰难博弈。同时,儿童文学生态发生巨大变化。儿童文学真正的受众——小读者浮出水面。儿童的意识与喜好决定着畅销书的走向,而成人精英意识则体现在儿童文学奖项的评选结果中。这导致了部分儿童文学获奖作品“叫好不叫座”,在儿童读者中缺乏阅读口碑的“小众化”现象。同时,直面市场的儿童文学创作又显现出精英文化与大众文化日益交好的趋势,不断撕扯着精英的评价尺度。

面对这种文学乱象,文学评论家作为特殊的读者群,对文学作品的评价具有导向作用。文学评论家可以帮助大众认识一部作品的审美价值,进而使某部作品在文学史上占有一席之地;也可以将一部作品排除出文学史之外。儿童文学评论家不应囿于精英文化的尺度而忽视“儿童本位”,应重视儿童文学门类的特殊性,蹲下来,贴近儿童的审美心态,以儿童文学的美学标准评价作品;应对当下作品给予及时、客观、有效的评价,发现当下的经典作品,推动其进入历时性的检验,剔除低俗作品,为儿童读者提供有效的评论引导,切实参与儿童文学史的建构过程。

吕:关于山西儿童文学的创作队伍的壮大您也做了大量的工作,方便告诉我们主要有哪些举措?您对于咱们山西儿童文学创作的期望是什么?

崔:综观山西儿童文学,创作层面,持续开展儿童文学创作的作家在各自文体领域的创作日臻成熟,越来越多的非儿童文学作家开始关注儿童文学并开启创作;评论层面,多项具体的激励与互动推动了山西儿童文学评论队伍的扩展;传播层面,省内出版单位有意识地对儿童文学投入了更多扶持,针对性专项逐一实施;儿童阅读推广也逐渐形成了一定的社会影响。山西儿童文学持续了不断摸索、聚力、前行的发展态势,多维交互与良性循环逐步建立。但若跳出省内视野展开横向比较,则从量的角度看,山西儿童文学的作家队伍人数还极少,作品数量也极为有限;从质的层面看,作品质量存在明显的参差感,部分作品的儿童文学写作仍显生涩,相对优秀的作品影响力也基本集中在省内,还未涌现全国知名的标杆性作家;从评论互动环节看,山西儿童文学受到的全国范围的关注还很稀少,山西儿童文学的话题性、参与当代儿童文学建构的能力还明显不足。山西儿童文学的创作力量仍处在一个逐渐聚力并寻求发展的成长阶段。

一方面,我们仍然会努力扩展创作格局,期待更多的跨界创作为儿童文学注入新的文学力量,其二,如何引导有一定创作实绩的作家更多参与文学交流互动,提升他们作品关注度,也是一个较为重要的问题。若有可能,我们仍将借助现有的平台,跟踪、培育一些创作选题,以改稿会、前置作品研讨会等形式,让文学评论更早介入作品的成品过程。我们也还将邀请全国范围的资深评论家、优秀儿童文学作家来省内开展各种形式的专题讲座、研讨会交流,多“请进来”“走出去”,与全国儿童文学创作、评论、出版与阅读推广领域开展各层面的交流沟通,促进省内文学讯息的快速传播。

吕:评论是一项非常辛苦的工作,要阅读大量文章后才能写出一篇千字文,尤其您发表了许多追踪现场的文章,这些都需要您及时、睿智、准确的反馈,尤其是要关注全国的儿童文学作家的最新作品,您是怎么做到在短时间内阅读完并且写出专业的评论文章呢?

崔:确实如你所说啊,我最大的困扰也正在于此。要大量阅读,要有所思,要形成判断,要落笔成文,这些都需要时间,需要脑力、精力高度集中。所以,我在其他事情上常常是做减法的,包括智商。比如认路,这个功能就完全失踪了。我是特大号的路痴,在校园里、教学楼里都常常晕头转向。我们家几乎天天有快递,一大半是书。我觉得广泛阅读还是最有效的法宝吧,包括非儿童文学类的作品,包括文艺理论类的书籍。广泛阅读才可能保持一个相对活跃的思路和一个相对开阔的视野,在比较、鉴别中,获得对所评论作品的相对深入的理解与评价。

吕:都说作为评论家更加的理性一些,您认同这个观点吗?您在写评论的时候是如何处理感性与理性的问题的。

崔:这个我高度认可。随着以评论为业的日子越来越长,对生活中的很多事情,下判断或者做决策时,确实更加理性了,甚至很多时候习惯于透过现象看本质,越过过程看结果。但这并不妨碍我同时在感情上越来越感性。这也是因为阅读吧!因为频频接触情感丰富的文字,我可能比年轻时更容易为某一句话、某一个场景或情节所打动。我想这也是一个从事文学评论工作的人应该葆有的素质。如果没有了对文学、对生活、对情感的敏锐感知能力,怎能算作深入文学的内部?无法深入文学的内部,就品头论足,显然是拒人千里的硬阐释。

吕:您看上去那么年轻,是男生和女生都喜欢的优雅知性又可爱温柔的女性,是不是搞儿童文学研究都有青春不老的功效?(笑)我看您喜欢养猫,您在搞学术之余还有哪些放松的方式?

崔:是吗?有点儿显年轻?可能就是因为一直在汲取,也就一直处于“成长”态,一直没成熟、没定型吧?也确实因为从事了儿童文学研究,很幸运,更多地接触的是传递真善美的作品,心态更加阳光些吧。至于我的猫,我觉得它也如我一样,始终好奇心重,始终贪图自在的状态。所以很多时候和它对视一会儿,接受它呆萌又诚挚的眼光洗礼,很放松,很治愈!

吕:马上就要过三八妇女节了,作为成功女性的榜样,您有哪些话想对我们的女性朋友说?

崔:啊呦,谈不上成功啊!看到这个词我有巨大压力。我把这视为此次访谈策划方对我的一种巧妙鞭策!节日确实马上要到了,现在女性朋友们往往会将三八妇女节改为一个更为文雅且美好的名字,叫“女神节”。我想,这应该是我们这个时代的女性一种共同期待吧,未必都要像女神一样“美”,但可以像女神一样“仙”,做个善良、自在、洒脱、独立的女子,悦纳自己的现实生活状态——如果实在无法悦纳,就做个温柔的实干家,慢慢改变它。

李燕蓉,中国作家协会会员,山西省文学院签约作家,山西省女作家协会副主席,曾就读于鲁院第十八期高研班。2004年开始写小说。发表近80多万字。作品散见于《中国作家》 《十月》《北京文学》《青年文学》《钟山》《山花》《山西文学》《黄河》等杂志。作品多次被《小说选刊》和《中篇小说选刊》选载。2010年《飘红》获第五届“赵树理文学奖”短篇小说奖。2015年小说《出口》获《中国作家》鄂尔多斯文学奖“新人奖”和获第七届赵树理文学奖”长篇小说奖。出版小说集《那与那之间》《半面妆》《昼颜》。出版长篇小说《月光花下的出离》。2019年中篇小说《等待》改编成电影《来处是归途》。2022年完成长篇小说《望乡》创作。

吕轶芳(以下简称“吕”):您是怎么走上写作这条道路的呢?您写作的终极目标是什么?

李燕蓉(以下简称“李”):任何一件事总有初始,谈起的时候一般都是在回忆,而“回忆”又是这个世界上最不靠谱的事情之一。一些旧事、旧的记忆经过时间的浸泡、发酵,走样的走样、变形的变形,不但可能莫名其妙地被添加、篡改,更可能会延伸出一篇篇比小说还要离奇科幻的东西来;可凡事总有例外,回忆偶尔也会突然变得比科学还要精密,会引领我们抵达一些我们尚未认知的地带,但究竟如何会变得如此精密,多数时候我们无从知晓。我回看最初写的几篇小说中充满了窒息和逃离,那个时候女儿刚刚出生,生育对女人而言从生理到心理都是一场大的变故,由变故延伸出的矛盾和情绪远比照顾一个孩子更让人心力交瘁。写作对于那时的我而言是个出口吧,所以我感激写作。至于写作的终极目的只有一直写下去才会知道,对现在而言就是想一直写下去。

吕:读了您的文章感觉您是一个既飒爽干练又情感细腻的睿智而神秘的女性,您的微信头像就是您家的小猫咪,喜欢养宠物的女生给人的感觉是极端温柔的,给我们讲一讲小猫咪的故事吧,您是怎么把这种睿智理性和同情悲悯的情怀在作品里融为一体的?我觉得这是您很明显的一个个人风格。

李:猫是和人的习性最接近的一种动物——敏感、善变、孤独、疏离、喜怒无常又常常以自我为中心。猫也是唯一被人饲养却很难完全去除野性的动物。我养的猫是我在东阳镇挂职期满临走的时候几个小朋友送给我的。他们都以为我微信叫大猫猫所以一定喜欢养猫,其实在那之前我从未养过猫,大猫猫是女儿上幼儿园给我起的外号,同时也是女儿小学4年级帮我注册微信起的初始名字,我一直未改。她一直没有喊过“妈妈”这个词,之前叫大猫猫,随着日渐长大她现在叫我小咪,所以“妈妈”这个称呼于我而言其实是生疏的。送我猫的几个小朋友买了养猫用的全套设备,猫包、猫砂、猫粮、猫玩具。他们并不完全理解我又高兴又迟疑的态度,那样一个柔软的毛茸茸的小东西抱怀里,任凭是谁都会被它融化,但是对于接受一个生命体,我却是迟疑和恐慌的,我要经历它的一生,看它生老病死,那时候,我是抵触的。但已经递到了面前,似乎也只有接受。中间也试图把它送给我一个养宠物的朋友来养,但是离开的瞬间,猫轻声一叫,我就感觉是我遗弃了它。到现在它三岁半了,我想说没有什么比一个毛茸茸的东西更能治愈你,尤其在漫长的疫情期间。抱歉,说起猫会完全停不下来。其实猫咪也是一个理性和悲情的结合体,你问题里说到小说中理性和悲悯情怀非常感谢对我小说的解读,活得越久,见到的越多,越是很难完全意义上去定义一个恶人。小说中的悲悯和温情是人活着不断回望里那一点点可怜的光亮。

吕:您一出道就不同凡响、一鸣惊人,2005年,您首次决定把短篇小说《对面镜子里的床》投向文学杂志,目标就选中文学界影响很大的《北京文学》,最后一举击中,还受到了文学名家白烨先生的关注。当时投稿的时候有没有觉得紧张不安?如此高的起点对您今后的创作会不会造成一定的压力?

李:特别不好意思,那个时候我写小说不久,写完会广投,就是一篇稿子一下子会投三四家杂志,然后等回音,小说能发表并且受到评论家关注,我非常高兴,至于紧张和不安倒不会有,在某些方面我是比较迟钝和自我的一个人,就是不知道要担心什么害怕什么,会有一种傻无畏的精神在。

要说压力也是有的,后来就不敢那样肆无忌惮地投稿了,因为有一篇稿子《深白或浅色》前后脚被《十月》和《北京文学》选中,就是一周内两个杂志都给了回音,然后就被编辑教育说,同一篇稿不能这样同时投好几个杂志,不尊重杂志。所以后来我在投稿的时候就比较谨慎。

吕:您写作的时间是怎么安排的?尤其是作为一名女性作家,既要上班又要照顾家庭,工作和生活是怎么平衡的?有没有来自生活方面的困扰?

李:女性似乎不可避免地总要面对家庭和写作的取舍或者协调。除了家庭里琐碎事情还要处理自己内心的矛盾,女人有了孩子很容易因为没有照顾好孩子而产生内疚,而且客观上看生育的确会给女人带来更大创伤和更长的恢复期,当然这也是另一种财富。我的写作开始于生育之后,所以从一开始它就需要挤时间,不带孩子和不做家务的空档都会成为写作的时间,而真正的困扰还是来自写作本身,随着写作年代越长,困扰的问题也会越多,写作本身就是“痛”并快乐着吧。

吕:有评论家说您的作品具有浓郁的画面感和色彩感,您的好多代表作诸如《那与那之间》有许多关于绘画艺术的描写,我们知道您以前就是绘画专业的后来转型到写作,这对于您的写作有哪些特殊的启发?对于您的文字风格的形成有什么影响?

李:我觉得一个人所有的经历或深或浅都会成为烙印,无论是所学的专业以及过往种种都会在某个时刻带入你的生活和写作中。绘画伴随了我整个少年和青年时光,它像块彩色的玻璃可能曾经划伤过我,但它折射出的光芒还是投影在了我整个的生命中,所以我的作品里不可避免地会折射出绘画的影子。关于作品的文字从来没有想过自己怎么组织语言,绘画已经是成长的一部分,一定会带到写作中,小说语言会有写作训练的因素,但更多的还是跟着人物感觉和故事结构走。在抚摩那些文字的时候,我感到过一些模糊的快乐,看着它们一行一行地显现出来,我可以按我的情绪排列它们,快乐就一点一点地溢了上来。

吕:2013年5月1日中短篇小说集《那与那之间》由二十一世纪出版社出版,入选(全国10位最好看女性小说集),这可以说是您的第二次创作高潮,它收录了您之前所有作品的精华,可以说是对您十年来创作成就的一次检阅,对于这部珍贵的作品集你一定有很多话要说吧。

李:《那与那之间》小说集是我的第一本小说集,也是拿到书我抱着睡觉的一本书。因为这本书是被选入“21世纪文学之星丛书”才出版的,当时,入选“21世纪之星”或者得鲁迅文学奖或者得茅盾文学奖的作者可以直接入中国作家协会,所以那一年,我也因为出这本书而加入了中国作家协会。至于是否是第二次创作高潮,我并不自知,因为我很少回头去看我写过的小说。

吕:2021年小说《等待》改编电影《来处是归途》荣获第十二届纽约独立电影节最佳剧情长片奖,可谓是您创作的又一个高潮,之前您想过这部作品会被改编成电影吗?这部电影反映的是阿兹海默症患者家庭内部的生活真相,探讨了“临终尊严”这一严肃主题,引起了很大的社会反响,谈谈您创作这部作品的初衷。

李:我的小说被改编成电影,我其实很意外,我小说中充斥着大量的心理描写,故事却并不曲折,或者说没有那么强的戏剧性。但是编剧张卫平老师和导演刘泽都说,他们特别喜欢这种小说中“等待”这种设定,还有其中直面生活琐碎的平静叙事的架构模式。小说《等待》的创作初衷是因为我一直感觉“等待”虽然会煎熬人的心智,却并不能算是最坏的事,至少,它包含着某种希望。而希望,很多时候其实是自己给自己的一种暗示,但这暗示的源头一定来源于另一方,可能是某个人、某件事、也可能来自整个所处的世界。《等待》小说中,主人公李耀一直都在等待,有时,等待爱情;有时,等待寿衣最终有个着落;最后,他也还是在等待……但最后的等待已经没有了之前的焦虑,只是等待而已。你可以说他是萧条,但也可以理解为平静地活在当下,至于希望,一定有,无论多渺茫,只要有,那就是一个盼头,与其煎熬,不如面对,而且是平和一点儿面对。

吕:您在创作谈里多次提到您的小说里面的人物都是在找一个出路,自己在和自己对抗。但是我们在阅读您的作品的过程中,并没有感受到强烈的矛盾冲突,您似乎在刻意淡化作品的故事性、钝化矛盾冲突,没有抓人眼球的大喜大悲,您在创作的过程中是怎么取舍的?为什么不追求风格鲜明的形式,诸如迟子建、木子美、安妮宝贝等等以极其独特的艺术风格一战成名,是缺乏这种独树一帜的勇气吗?还是您有另外的价值取向?

李:感谢您对我作品的解读,曾经也有评论家也这样评论我的小说——就是说我的小说不够犀利,没有强烈的批判意识。但我觉得这恰恰就是我要表达的,一种温吞的、俗世的、没有那么戏剧化的人生写照。因为打磨掉我们光芒和耐心的从来不是那些戏剧化的瞬间,而都是日复一日的平淡。但是我们所有的写作基本上是我们的经验,生活经验也好,什么也好,都是与世界的一种关系。而我们所有的经验,其实不过是对世界的一种误读。不过只要写着就好,因为写作从来没有正解。

吕:您的创作具有鲜明的都市叙事描写风格,选择都市写作是与您的成长环境有关吗?有一段时间,您的写作对象重点放在中产小资男人群体,力争深刻挖掘这个群体的内心世界,所以我们很难从文章中猜出作家的性别,您是怎么找到这个主题的?是为了刻意回避女性作家这个身份吗?

李:我小说里写过不少“小中产阶级式的中年男人”。他们没有知青那一代动荡的青春、也没有下一代人那样物质丰厚的童年。他们有的只是平庸、贫瘠的记忆和对未来极度肥厚的想象。他们的生活看似丰富多彩,却又难掩压抑、无奈。他们是饭店以及一系列消费场所最忠实的顾客。在流光溢彩的灯光下进进出出,表面看起来无论如何都是体面、风光的。但因为有了“小”这个前提,一切又注定只能是缩手缩脚、瞻前顾后的。同时,这些人又都有着自认为较重大的责任心。而责任心说实话更多的时候都是体面清晰地走出来然后面目模糊地示人,有时候仅仅是掩饰真实情境最好的一个幌子罢了。所以,他们尽管很努力,努力抓住任何属于自己的机会。但他们可把握、可挥霍的机会如同他们的年纪一样,有限得很。多数时候,他们只能随着社会的洪流旋转、淹没、甚至堕落。其实,谁又不是在社会的洪流中旋转呢?在笔下,我赋予他们更多的是温情,《蹲在暗夜里的男人》他一方面犹豫、胆小甚至卑鄙着,但另一面对妻儿、对父母却又极其负责。他不断回望自己的过去,却又无法正视和拯救自己。他的堕落掩藏在温情里,却也折射出太多小人物的悲哀和无奈。我笔下还有一部分是70年代和80年代这批人,因为同龄所以也更感同身受。我们所处的是一个空前纷繁变幻又快速发展的时代,共性的精神追求越来越多地被多元的个性价值实现所取代,每个个体都主观希望私人存在空间可以足够放大,但快速发展所带来的碎片化、遗忘化的时代也随之到来,尤其城市,无论记忆还是个体都会快速被新的东西、新的样貌所覆盖,最终呈现的只能是不断层叠覆盖下的景象和个体,由此带来的没有归宿感、心灵无处安放、茫然彷徨而产生的虚无感,包括整个社会的价值取向,都将人轻而易举地推入一个巨大的漩涡,让人身不由己地被挤压吞噬,甚至在挣扎中丧失了活力和朝气,向生活缴械投降,但任何时代、任何时候总需要也总会有人拨开那层迷雾,和最初的自己、和理想的自己重逢、相聚。

吕:您的创作历程可以分为几个阶段?从2005的《3%度灰》到2009年的《飘红》再到2015年的《出口》,是不是也是也可以看作一个女性从懵懂无知到拼搏进取最后再辗转反侧寻找曾经的自己的心路历程?

李:是的,您描述得非常恰当,我的确是经历了这样的过程从懵懂到辗转反侧。但是写到今天,越来越觉得小说其实没有办法完全刻意为之。我们的确可以通过写作训练、思考、不断增加写作的数量来加强写作的能力,但是一些最令人舒服、清凉、或者炙热的字词、句子我怀疑在开始之初就有了属于它们自己的走向和生命。真正的佳作如同人间美景可遇不可求,但是不可否认,没有一天天、一篇篇如同数字般的文字累积,没有那些长久的等待,你也就错失了与它偶遇的机会。写作说到底就是一种长久的等待。

吕:“三八节”来临之际,对女性朋友您有什么要说的话?

李:历史和社会都曾赋予女性太多沉重的责任,褒奖的话似乎也唯有承担、包容才是女性应该具备的特质,随着社会发展女性应该有更多的可能性,更多的空间,更多的时间。除了是妻子、母亲,我们首先是自己,所以我们要多爱一下自己。

更多

更多

聂震宁:带着三本书去北京

我的第一个书房,应该说是初中时期的图书馆。我也曾在长篇小说《书生行》里重点描述过,学校图书馆对我而言,可说是恩深似海。