胡少山、王春林:略论林白《北流》的“注疏体”文体创造

在对北流话也即一种粤方言的征用之外,林白的《北流》在文体层面上也同样下了很大的功夫。说到文体,最起码可以有三个层面的理解。其一,是最广义上对文学体裁类别做一种条分缕析的结果,即小说、诗歌、散文、非虚构文学以及戏剧这样五种不同的文体形式。其二,是指在以上五种文学文体的内部,可以依据性质和篇幅做进一步的区分。比如,在散文领域,可以根据作品的艺术功能而进一步区分为抒情散文与叙事散文两种文体类别;比如,在小说领域,可以根据字数的多少进一步区分为长篇小说、中篇小说和短篇小说三种不同的文体类别。其三,从狭义的角度来说,在某一具象文本的内部,也同样存在着多种文体探索性实验运用的问题。当我们强调林白的《北流》在文体运用上也形成了鲜明特色的时候,很明显就是指向第三个层面。长篇小说《北流》除了作为小说主干存在的“注卷”与“疏卷”之外,与它们并行的,最起码也还有“笺”、“序篇”、“时笺”、“异辞”和“尾章”五个部分。如果做更进一步的考察,你就会发现,以上七个部分的内部,也还有更加精细化的一种文体努力。比如,“备忘小词典”、《李跃豆词典》、《突厥语大词典》、松田寿男的《干燥亚洲史》、冯渡娘的《感官简史*上卷》等等。这里,且让我们一一展开分析。

首先,《北流》明显借鉴了中国古代传统的“注”、“疏”、“笺”、“异辞”这几个部分。先来看“注”。水注入器中,器底之物往往泛起,显而易见。引申之,典籍文句经过诠释后的意义显豁易知也叫“注”。典型的如《左传》杜预注,《国语》韦昭注,等等。然后是“疏”,也即对“注”做进一步的解释。为了让别人明白一个道理,弄懂一个问题,也就是疏通别人在某个问题理解方面的障碍,便需要展开进一步的解释,这就是所谓解释旧注的义疏。我们注意到,关于《北流》中的“注卷”和“疏卷”,《十月》的编者曾经在内容简介中有所界定:“注卷可看成林白‘从世界走回北流’,疏卷又可看成‘出北流记’。”一方面,我们承认编者的说法有相当道理,但另一方面,更应该在认识到“注卷”与“疏卷”二者权重极不平衡的同时,也认识到与其说“注卷”的内容是“从世界走回北流”,莫如说是“从北流的现实走回既往的历史”。只要关注一下“注卷”的第一部分“六日半”,我们就可以对《北流》的现实起点有透彻的了解。具体来说,以作家林白自己为原型的人物李跃豆围绕北流为核心的人生故事,是从她很多年后的一次返乡之旅开始的:“这一日,老天爷给跃豆降落了一个故乡。她又有几年没回来,正巧一个‘作家返乡’活动,一举把故乡降落了。不过,这个故乡不是指她出生并长大的县城,而是指,上世纪70年代插过队的民安公社六感大队。”不要说别的,单只是“民安公社六感大队”这样的称呼本身,就充满了一种与时代错位的违和感。很大程度上,正是这一次不期然间的返乡之旅,触动了李跃豆的内在心灵世界,唤回了她对往事很多的真切回忆:“在树旁见到了老钟玉昭大翠二翠。三婆三公呢?她问道。/她有些恍惚。/四十一年前拿着半瓢油出现在灶间的、在小黑屋纺棉线的、蹲在猪栏前喂猪和猪说话的、喂完猪又喂鸡仔的、一只眼睛长着玻璃花的三婆,蹲在门口磨柴刀、每日放牛的三公,他侧头磨刀,半闭眼如梦如幻,她记得那磨刀石,一块是红的朱砂石,一块是灰的青泥石,他闭眼撩水,淋在磨刀石上,红色或灰色的细流流在地上……”首先,浮现在李跃豆面前的不仅都是记忆中深刻的那些人和事,而且随同这些人和事一起浮现的,也都是活色生香的标志性感性生活场景。人都说“物是人非”,但李跃豆的感觉却是时光无情流逝后的“物非人也非”。就这样,伴随着这次“作家返乡”活动,以及随后在故乡逗留的“六日半”时间,伴随着这个过程中李跃豆既往历史记忆的被激活,她便萌生了一种以小说的形式回望北流的写作冲动。这就是《北流》写作动机最初的由来。只要把“注卷”部分串联整合到一起,我们就不难发现,在回望自己人生来路的同时,其他诸如梁远照、庞天新、罗世饶(小五)、米豆、汪策宁、霍光、吕觉悟、泽红、泽鲜、齐梦阳等一众相关人物,大约起始于1950年代的那些带有纪实性色彩的人生故事,也都蜂拥到了李跃豆的笔端。但与此同时,“疏卷”的作用,也不容小觑。“疏卷”主要由“在香港”和“火车笔记”两大块组成。先让我们来看“火车笔记”这个部分。“火车笔记”的由来,与李跃豆的一种生存习性紧密相关:“火车一直向前,轻微地摇晃。/在外游荡几十年她从未找到自己的避难所,故乡是异乡也不是。文艺青年(有些人到老也是文艺青年)容易心灵破碎。每当感到破碎时她就要外出旅行随便去哪里。”“若要找一个避难所,火车应该是首选。”“而火车自始至终在摇晃。/她奇怪地不愿意坐飞机。已经是2019年,高铁四通八达,她有时甚至坐慢车。而且,即使是从北京出发,她也不会走西线先到西安从那边去云南。仍然是一路南下京广线。北京经过石家庄郑州一路到武汉,再从武汉到柳州,中途的车站是无比熟悉的长沙株洲衡阳冷水滩,她无数次路过的。她简直觉得回到了家。熟悉的地名使她安稳。然后从柳州到贵阳,再从六盘水到昆明,从昆明到滇中。如果不出门,她很容易随地心引力萎靡下去。/仿佛一片海藻,因暴露在阳光下而被驯服削弱……”由以上这些文字,我们不难得知,那总是处于轻微摇晃状态中的火车,尤其是高铁出现之前的慢速列车,对于一直都处于文艺青年状态的李跃豆来说,有着非同寻常的重要意义。它不只是能够及时安抚李跃豆破碎心灵的避难所,而且李跃豆很多关于生活、生命、世界、人性,甚至语言文字的奇思妙想,也都是在摇摇晃晃的火车上完成的:“火车给你灵感,火车轻微地摇晃助你进入语词的连绵中。”只有这样,才会有所谓“火车笔记”的生成。而且,从热衷于坐火车出行这一细节中,我们也可以看出李跃豆存在着一种怀旧心理。李跃豆在1989年意外邂逅《尤瑟纳尔研究》这本书,在不无详尽地叙述了购买《尤瑟纳尔研究》的过程之后,叙述者写道:“这就是一粒种子飘落的过程,是《须昭回忆录》的起念以及至今未曾凋谢的过程。我一直认为,我应该探寻这段还不算太遥远、却又与当代有各种牵绊的历史,那些在复杂迷离令人纠缠不清中又困难又无畏的女性总让我饶有兴致……而我将阅读大量史料,到某些地方走一走,在半明半暗中,我始终看见自己正在变成那粒种子慢慢发芽生叶,而我在下笔时渐渐变成她……尽管我的内心一片空虚。”更关键的是隔开段落后的下一句:“我没有意识到,我更应该写的是一部六感回忆录。”哦,六感回忆录,什么是六感回忆录?倘若联系整部《北流》的文本,这里所谓的“六感回忆录”,不也就完全可以被理解为长篇小说《北流》的另外一种表述方式吗?与“火车笔记”相比较,更重要的,是“在香港”这一部分。正如同林白后来在她那篇《重新看见南方》中所真切记述的那样,是一次自己在香港作家工作坊时的实际经历帮助她认识到了母语(也即作为粤语之一支的北流方言)对小说创作的意义:“2016年我去香港浸会大学国际作家工作坊,粤语滚滚而来。/清洁工来了,我交代:‘个啲嘢都无使哟既,吾该(这些东西都不用动的,谢谢)。’听我讲了粤语,她就把我当成了自己人,同我商量,礼拜五要换床单,事情太多,‘不如我今日就换助,好无好?’‘好既好既,要无要我犁帮你?’‘无使无使。’我出门落楼,见到门口的保安大叔就用广东话大声打招呼,讲普通话时我心里畏缩,不与生人搭话。粤语使我开朗,在楼道或者大堂,远远望见清洁工或者保安,我就欢喜道:‘早晨!’如果天晏了,我就说:‘食佐饭未?’我欢喜得很。”很多时候,往往正是一次不期然间的遭遇,会以一种偶然的方式改变我们的命运。对于作家林白的《北流》创作来说,2016年这一次香港之行的意义便在于此。毫无疑问,林白在香港之行中对自己暌违多年的粤语的重新发现,可以被看作她最大的收获。唯因如此,林白才会不惜篇幅地以一种移花接木的方式把自己的这一次香港之行挪移到李跃豆这个人物身上。“她在香港没有找到舅舅,却仿佛找到了母语。”“疏卷”中“在香港”部分最重要的意义和价值就是为林白长篇小说《北流》的创作提供了一种语言层面上的“方法论”。我们不妨干脆就把《北流》看作一部成功采用了“注疏体”的长篇小说。

接下来,再看“笺”。“笺”,如同“注”、“疏”一样,也是中国古籍中做注释的一种方式。与“注”、“疏”相比较,“笺”在《北流》中只是一种偶尔的穿插,地位明显次要许多。小说中的第一个“笺”,出现在“疏卷”的“火车笔记”第二节“火车,滇中”之后,是李跃豆关于“菩萨道”和友人进行的一个讨论。先是“我”:“这句,‘她只能将这个行为归结为菩萨道’,觉得不妥。改为:‘难以想象,是无畏、无我,把肉心修成了大心。’”友:“还是前面这句含混而准确。后面这个,是显示证量了,而前面的菩萨道,凡怀抱善意者,都可以。”“我”:“这是说的‘一个女志愿者无偿向农民工提供性服务’,扯菩萨道好像有点……”友:“菩萨行,是凡有善心的人都可以,只看发心。但无畏无我,是一个境界,牵扯证量。”“我”:“可是证量,该如何理解呢?”友:“证量,简单说,可以看成一个人证悟程度的自然流露。菩萨心肠,菩萨行,很早以来就有比喻意义。”“我”也即李跃豆,之所以会和友人发生这一番关于“菩萨道”的讨论,主要源于前面的“火车,滇中”这一部分,曾经提及和陌生人做爱的事情:“有人能跟陌生人做爱,印象中杜拉斯有过。男人多不成问题,女人恐怕障碍极大。不过她有时认为自己可以。闭着眼睛纵身一跃的激情她向来就有。她永远有抛弃肉身的冲动,包括跟陌生人做爱。”然而,说到底,所谓的与陌生人做爱,对于李跃豆来说,也只是一种思想倾向而已:“但,说到底她是不能放开自己的,看到有报道,一个女志愿者无偿向农民工提供性服务。难以想象。她只能将这个行为归结为菩萨行。”无论是“菩萨道”、“菩萨行”,还是“证量”,都是奥义难参的佛教用语。细读《北流》,我们就不难发现,林白在其中唯一感兴趣的宗教,恐怕就是佛教。正因为如此,她才会用相当的篇幅描写叙述少年好友泽鲜和她的丈夫喻范以及她的子女们差不多“与世隔绝”的故事。这一点,容以后再做讨论。具体到与女志愿者的无偿性服务紧密相关的“菩萨道”、“菩萨行”或者“证量”,笔者仅仅能够认识到的一点就是,一个人怎么样才能够超凡脱俗到超越所谓“人我是非利害”的观念。很大程度上,只有如此,才能够做到所谓的“得一心”,才能够如同那位女志愿者那样以无偿性服务的方式“普度众生”。

与“笺”相比较,更重要的,其实是小说快要终结时的“时笺:倾偈”这一部分。所谓“时笺”,在我的理解中,就是《北流》这部小说中与当下时代关系最为密切的那个部分。或者也可以说,是《北流》中从时间上看与现实生活短兵相接的那个部分。所谓“倾偈”,是典型的北流方言,是聊天和谈话的意思。值得特别注意的一点,是发生于2020年的新冠疫情,也在这一部分以倾偈的方式进入《北流》的文本之中。既然如此,就让我们先来看芸芸众生眼中“湖北/北京”两地的新冠疫情状况。“哎呀今天买不到菜了,去了几家超市,华联超市排队排得拐了个弯太多人了我就没排,奥士凯就剩了油麦菜了别的青菜都没有。”“哎呀今天测了四次体温,买鸡蛋测了一次,买麻酱又测了一次,去买馒头又测了一次……一天测四次体温笑死我。”“核酸检测,有一段顺口溜:免费不免费,都是浪费钱,做了也没用,不过走形式。你又不出差,出又出不去,核酸管七天,七天后作废。”“团风快解禁的时候,都说可以解禁了,结果,有的人要出门拿个菜什么的晚一点回去结果就被抓了。抓到体育馆办学习班,要在那里背有关规定,你没做到。生活费住宿费都得自己出。还得罚五百块钱。你没看那个视频每个人都隔着一米远坐着。”“新莲他们两口子回湖北老家探父母,12月就回北京了,结果被隔离整整三个月,三个月都没法上班没有收入。武汉1月23号才封城,他们早就回来了,说我怎么这么倒霉。”“(一天是多少钱),一天三百五十元。叫七天酒店就在上庄。一个破平房,不包吃,就是光住宿费就一天三百五十元。也就是每天每个人敲门测体温,也不管死活。”虽然我并不清楚以上这些个例的具体出处,但林白的相关记述肯定有其确切的真实来处。也因此,在很多年后,《北流》中的这些来自于民间的真实记述,将会成为回顾这一段历史时难能可贵的第一手材料。新冠疫情之外,“时笺”中的第二部分内容,是“七线小城的世界视野”,也即北流那个地方普通民众对世界的理解和看法。“世界几爽逗,乱得冇像样,叙利亚反政府武装炸死俄罗斯的副司令,几多日都冇动静,就以为俄罗斯怕了,只有中国人明白,冇动静就讲明有大事要发生了。结果出动了七架轰炸机炸阿只叙利亚基地。”“美国大选,微博话题阅读量就有八十亿。美国人民做梦都没想到,他们选个管家婆,中国人民比他们还激动。”“快看拜登的女儿和特朗普女儿的颜值,要讲好看还是特朗普的女儿好看,人家是超模。”“又来了,又打死只黑人,打了七枪,黑人二十九岁,有三只孩子,开枪时径三只孩子就在边上望住,当住孩子面开枪……冇对,讲系打了七枪仲冇打死。大家讲,美国至好从东打到西,从南打到北,就彻底解决了。都讲特朗普系中国的卧底,一直都讲渠系卧底,特朗普无系总爱打只红领带咩,红领带就系中国国旗颜色。”“哎呀人民日报网讲的,特朗普两口子确诊了,他的测试系阳性了,网民几开心,讲今日系只好日子,一下子就几千人点赞,还讲今日吃点什么好。还有的讲,怎么办怎么办我太开心了,有的讲这系给中国国庆送的大礼,说今晚必须加菜。他一检验阳性,全国人民都喊他特朗普同志。笑得要死!”由以上这些我们可以看出这样几点。其一,以上这些关注讨论世界形势的倾偈差不多全都是来自于某一微信群,尤其是初中班群的。单只是初中班群这一点,就可以看出文化层次对一个人理解力的决定性影响。其二,虽然说是对世界的关注,但实际上绝大多数都是在谈论美国。这就从一个侧面说明了美国在世界上的巨大影响力。其三,以上这些看似众声喧哗的话语中,所明显流露出的,是一种带有强烈民族情绪的“民粹主义”色彩。“时笺”中的第三部分内容,则可以说是普通民众的日常叙事,无论是说一只富豪竟然揾十只情妇,还是讲一个女的破天荒地用爆米机爆猪肘,抑或还是认定苦瓜也是怕鬼的,都带有微信时代十足的八卦色彩。自然,其中重要的一点是,作家巧妙地借助李跃豆和母亲梁远照倾偈的方式,对李跃豆的母系家族状况有所介绍。首先是家族内部的一种大排行:远素是三姐,四姐是罗世饶的母亲,五姐是远婵,六姐在新疆,九姐在广州,十姐早夭,十一姐就是梁远照自己。当然,也还有远章舅舅的存在。其次,是远照她们父一辈人那样一种复杂异常的情况:“上一辈人,大姨婆的老豆就系大伯,喊大伯爷。他抽鸦片的,去香港了。梁镇南,旧时做过县长,排第二。你外公我老豆,排第七,人称七伯,喊外婆七伯娘。”“我阿公后尾又娶了个小老婆,本来是他的使女,使妹,后来扶正了。她又生了一仔一女,仔跟梁镇南反共当了反共救国军,流弹打死的,不是镇压枪决。她的女儿,我喊她做阿娘,就系姑姑,你喊姑婆,亦去香港了,常时给我几多衫裤。”虽然是母女俩看似寻常的家常倾偈,但细细想来,那三言两语背后所蕴含的信息量,也足够丰富驳杂。

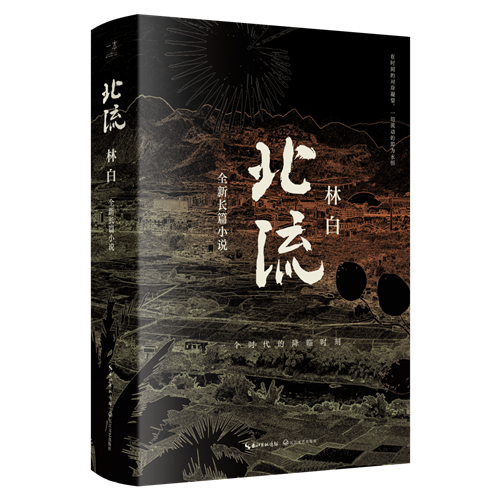

林白《北流》

还有临近结尾处的那段“异辞”。所谓“异辞”,其具体来源,应该是《公羊传·隐公元年》中的“传闻异辞”这样一种说法。这一语词最初的语义,是措辞或者说法不一致的意思。到了林白的《北流》中,就变成了:“异辞:姨婆的嘟囔,或《米粽歌》。”姨婆,指的是那位被梁远照称之为三姐的百岁老人远素。我们之所以认定这里的姨婆就是远素,主要因为其中明显存在着一些与远素相对应的语句。比如,“照相就照相,一百零一岁,展览就展览,衰柳耐秋寒。”小说中,年已百岁的远素正准备过一百零一岁的生日。再比如:“天新系只灰色胎,渠讲在河底,手指天就系银河。庞天新,投胎了,神识入肉身。点燃火,闻到有股子弹气。火味铁味黏肉身。念念皆空,地水火风……”这里的庞天新,很显然是远素那位被冤死了的儿子。一位年已百岁的老人,不仅依然坚持写毛笔字,而且内容是陶渊明的《饮酒·幽兰生前庭》,可见她有很好的文化修养。也因此,林白才会把这样一大段既带有一定的文人气也带有突出民间色彩的“异辞”或《米粽歌》归之于远素的“嘟囔”之中。“异辞”之外,即使是偶然以“笺”的形式出现的诸如冯渡娘的《感官简史*上卷》中的一段话语,也都被林白有机地嵌入《北流》文本之中。“对于感官尤其是触觉,我们的文化是一种欠缺信心的离谱的文化。我们从小就被教导,应刻意保持与其他人之间的距离,对自己的身体要假装它不存在。早在学会说话和自己系鞋带之前,我们就习惯于不探索自己身体的缝隙,对别人这么做更是触犯大忌。稍后,我们花了大把金钱做精神治疗,才发现抚摸可治百病。最近流行的上学习班学习所有猩猩都不学自通的技巧,即:抚摸自己和抚摸别人。”这段“引述”出现在“疏卷”、“火车笔记”的“一,蛙”之后。“一,蛙”这部分集中书写的,是李跃豆自以为长期处于枯竭状态的情感生活,从记忆中的幼时从未抱过母亲,一直写到她自己后来先后遭遇的诸如霍光、孟丘陵、韩北方等一些男性的情感故事,身体相互接触的匮乏,是一个无法被回避的话题。唯其因为如此,作家才会把《感官简史》穿插在这个地方。

对了,不应该被忽略的,也还有“序篇”和“尾章”。让我们先来看“尾章”。“尾章”的标题是“宇宙谁在暗暗笑”。这一部分的内容,主要是李跃豆在不断摇晃的火车上半睡半醒状态下一种打破物理时空限制后的自由联想:“半明半暗中我坐在火车里,窗外白雾一团连一团,像云。车厢里没别人,阒然无声……唿声间闻一女孩子的叫声:‘吔,吔,芭蕉苞!芭蕉苞!’听着耳熟,扭头看,竟是乙宛。她何时跟来的呢?问她,她抿嘴一笑:‘就系跟住你,就系跟住你。’”在如此一种半梦半醒的状态中,李跃豆不仅得以穿越时空看到了少年时的自己,而且也还看到北流河一直在跟着她:“原来,北流河跟着她,一直流到了丽江,又从丽江流到了滇中。”作家这种貌似突然的奇思妙想,带给我们的一种启发就是,作为小说标题的“北流”,不仅仅应该被理解为一个南方七线小城的地名,而且更应该在象征的层面上被看作一条时间或者生命的河流。从这个角度来说,林白的《北流》就可以被看作对这条时间或者生命河流溯流而上的真切书写与表达。事实上,也正是在回望生命来处的过程中,李跃豆看到了诸多少年时活泼泼的生活场景在纷至沓来:“她望见龙桥街晒蚯蚓的黄婆就在这里,她拎着一个茶麸水的水桶……绞麻绳的老人、后脑勺扎头辫的水上妹,卖猪红的、洗菜和洗衣服的妇娘、沙街码头旁边的狗屎公、屋里放有一副棺材的刘二婆、挎一篮番石榴去卖的罗明艳、咸湿佬陈真金、种菜的、发豆芽的、买酸嘢的、卖菊花茶王老吉的、卖糖粥的、杂货铺卖豉油的、做木桶木凳、做竹器的、裁缝……沙街上一条大蛇在飞奔,那是从畜牧站的大铁笼溜出来的,米豆大声喊,‘快睇快睇快粒睇——’她没望见,吕觉悟望见了,吕外婆企在门口诧然敬佩道,‘这条大蛇成精了!’”这是倒数第二段,到了最后一段,李跃豆望见的,就是自己的亲人以及自己:“在无尽的岁月之后,她才看见这条大蛇,它飞奔着,从码头扑向了北流河,它已然成精,并将有一只新的名字:蛟。她在虚空中望见,这条大蛇将要乘北流河的河水一直去往西江珠江然后奔向大海……而罗世饶望着程满睛,他拿下了她头发上的一根稻草。一百零一岁的远素姨婆健步行在森林间,她向着一只巨大的蜘蛛网走去,在蜘蛛网后面她望见了儿子庞天新。李跃豆,她看见自己穿着那件被河水冲走的第二年又自动回来的紫色衣衫,在看见自己的同时她看见了郁郁葱葱的甘蔗林,在甘蔗林的旁边是母亲大人梁远照,她穿着天蓝色的西式短裤骑着自行车,一个穿紫杉的小女孩坐在自行车的后架上。成群结队的灰色水牛迎面行来,水牛背上停着白鹭,白鹭飞向大树停在树枝上。”毫无疑问,那个坐在梁远照自行车后架上的穿紫杉小女孩,不是别人,正是李跃豆(也即林白)自己。

然而,我们无论如何都不容忽视的,是小说一开头以诗歌体形式出现的“序篇”。我们都知道,林白既是一位优秀的小说家,也是一位优秀的诗人。就在前不久,她刚刚出版了一本名叫《母熊》的诗集。只要对林白有所了解的朋友就都知道,她后来虽然以小说这一文体而名世,但最初却是以诗人的身份登上文坛的。这一点,在《北流》中借助于李跃豆这一形象也有相应的记述:“他(指广西民族出版社社长覃继业,笔者注)出版青年诗人的诗集,每人薄薄一册,每册有前言后记,请了省内著名批评家评论,一匣八册。这套诗集也有你的一本……一本巴掌大的小册子浮在夜色中,封面有两色,草绿色的边框,翠绿的什么草,以及一些大大小小的圆圈气泡,眉头标有‘广西青年诗丛’,封面最底下,就是这个广西民族出版社。四十几页,薄薄的只有十九首短诗,定价零点二五元。”当然,后来李跃豆才了解到,自己其实是沾了覃继业妻子莫雯婕的光。主要是为了给莫雯婕出诗集,覃继业方才捎带着给另外的七位诗人出版了诗集。而只有到了后来“疏卷:火车笔记”中“梯”这个部分的时候,我们也才了解到,覃继业也还是对李跃豆另有所求的:“她想起来了,是莫雯婕。她不能告诉她覃继业是来找过她,有次他捉住了她的手出力摇,她没有抽回自己的手。两人单独去游了一次泳,不是在游泳池,而是在邕江下游,她躲在一只大大的木头垛后面换衣服,半身赤裸……多年来她忘记了这一幕,也忘记了他把她压在木头垛上,她打算半推半就,但他克制了自己的力比多,作为男人,殊为不易。”“序篇”的标题之所以会被林白命名为“植物志”,乃因为植物构成了最主要的被歌咏的对象。我们都知道,与北方相比较,北流所在的“南方之南”属于典型的亚热带气候,亚热带一个突出的特点,就是各种植物特别繁茂。正因为植物的繁茂构成了北流一个鲜明的特点,所以,林白才会在小说开端把对植物的歌咏作为北流生活的切入点。举凡木棉树乌桕树凤凰花鸡蛋花剑麻桃金娘牛甘果龙眼荔枝玉兰树芒果树甘蔗扶桑花芭蕉花橘子树枇杷树柚子树木瓜等等,所有这些北方人可能只是有所耳闻的亚热带植物,全都悉数奔涌到了林白的笔端。但请注意,在这些足够繁茂的南方植物身上,所凝结的,其实是虚拟写作者李跃豆全部的生活经验,从这个角度来说,作为“序篇”的二十首被命名为“植物志”的诗歌,也完全可以被看作长篇小说《北流》另一种形式的文学书写。要想用诗歌的形式承载表达《北流》的文本内涵,大概也就只能是如同“植物志”这样一副模样。与此同时,我们也应该注意到,作为“序篇”的“植物志”,也还有叙述学层面上所谓预叙的功能。比如,第13首中的这样几句:“我还看见自己爬上四樖棵树中的一樖/摘槐花卖给收购站/在树上眺望新嫁娘。/每周五去十二仓劳动/路过木棉树时听‘梅花党’。/1975年,不能不想到马尾松/它们连绵不绝,从县城到民安/在公路它们相向拱身,/成为阴凉的隧道。”其中的“在树上眺望新嫁娘”,明显对应于“注卷:六日半”中的“章四:下一日”中的“往时客厅在冥王星上”一节,对应于“她结婚前夜我应邀在她的新床睡一夜,绿绸缎,有尾长长弯弯的凤凰,大红绸缎,有鼓眼睛的龙”这样一段叙事话语。“路过木棉树”的对应点,是“注卷:六日半”中的“章五:又一日”中的“那时高中,她们每周五要行这条路去气象站劳动,她,郑江葳、姚红果、潘小银,她们围着瞿文希老师听梅花党的故事,故事的开头就说,李宗仁的妻子郭德洁,她来找接头人,结果望见王光美带只梅花表,那些天远地遥的人物变得诡异,他的湛江口音又使梅花党更加扑朔迷离,故所有的树木都不在视线中……”这样一个叙事话语。至于“1975年,不能不想到马尾松”,则对应于“注卷:重叠的时间”中李跃豆的插队岁月,对应于“而1975年的玉梧公路,新铺的柏油路面是爽净的苍墨色,光滑、平整、宽阔,两边的马尾松枝条合拢形成拱顶,一只又一只大下坡,车身轻盈如飞,那时我常常骑到马路中间,并放胆踩成S形”这样一段叙事话语。

与文体紧密相关的另外一个问题,就是《北流》的艺术结构设定。作为一部“注疏体”的长篇小说,“注卷”和“疏卷”实际上构成了小说两条最主要的结构线索。而这也就意味着,李跃豆返乡北流后的由现实回望既往历史,与她的从北流走向更广阔的世界,两条线索彼此交叉延伸,内在地推动着故事情节的演进。更进一步说,无论是在“注卷”内部,还是在“疏卷”内部,林白都已经明显地打破了物理意义上的时空顺序,完全按照自己强大的内在精神意志,重新组织安排文本的内在秩序。

如上所述多种文体的设定使用之外,从叙述学的层面上看,林白的《北流》一个不容忽视的重要特点,就是在叙事人称上对第一、二、三这三种叙事人称熟练自如的转换式征用。这一点,在小说开篇处就已经表现得非常突出。一开头的“想到返乡她向来不激动,只是一味觉得麻烦”,毫无疑问是第三人称。到了稍后一点的“算起来,那一年学生大概三十八岁,那一年你离开六感已有二十三年,两厢面目全非,彼此不再认得。你看见自己的声音单独浮在黄昏的农舍里,像一条细细的灰线,游到两头奶牛之间,与往时的学生邂逅”,就变成了第二人称。再往后一点,到了“章二”、“之前的半日”这一节,出现的,就是第一人称“我”的叙述:“‘七一广场’,我首先想到的并非一片空地和四周的棕榈树。”就这样,在整部《北流》中,如果从叙事人称的角度来说,我们就可以发现,林白真正实现了在第一、二、三这三种人称之间自由的跳跃和转换。到底什么时候在怎样的一种情况下使用哪一种叙事人称,所有这一切,全都内在地服从于小说表达的需要。