是枝裕和:有如走路的速度

来源:北京青年报 | 2018年12月12日07:17

主题:《拍电影时我在想的事》新书分享会

时间:2018年11月25日14:00-16:00

地点:Page One书店·三里屯店

嘉宾:止 庵 知名学者

史 航 编剧、影评人

主持:陈文娟 《拍电影时我在想的事》一书编辑

主办:新经典文化

是枝裕和是当今世界认可度最高的现役日本导演。今年5月,《小偷家族》让他捧回戛纳金棕榈大奖。这部电影也创造了日本电影在华票房新纪录。

然而,在从影之初,他曾经筹措不到资金,只好硬着头皮赊了5000万日元,才拍摄了他的处女作《幻之光》;让14岁的柳乐优弥获封戛纳影帝的《无人知晓》,看起来是横空出世,但这部电影从企划到上映,是枝裕和等了足足15年;后来的《步履不停》让他收获了世界观众的喜爱,但很少有人知道,他在那部电影之后面临自己电影之路最大的危机,差点中断电影之路。

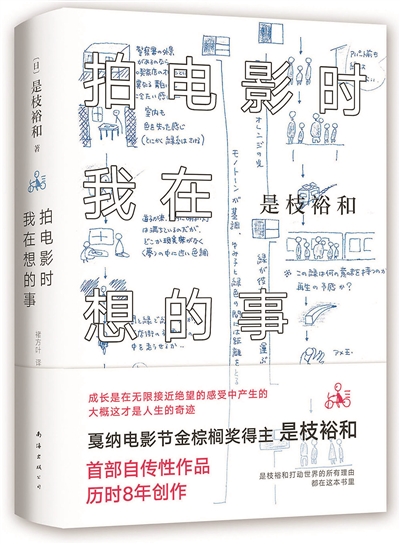

11月,是枝裕和自传《拍电影时我在想的事》由新经典文化出品。“最初都对未来感到迷茫,是在不断的尝试和碰壁中等待机会,在无限接近绝望中体悟成长,”是枝裕和说,“这才是人生的奇迹。”

是枝裕和就是美好得毫无仪式感

是在人情或者情感方面

都很深刻的一个导演

主持人:8月《小偷家族》在院线上映,我看史航老师在微博上说,“这部电影就是很老实很老实地告诉你,人间不是不值得。”

史航:近来我特别爱用的一个成语叫“藕断丝连”,我们把藕掰断的时候才能确认丝是连着的。就像是枝裕和在书里强调的,他是讲述那些“留下来的人”和“剩下的人”的故事。我们看《小偷家族》的这些中国观众,可能跟当初日本的主创一样,会在人世间感受到一些无助,然后努力把这个无助呈现出来,让这个无助加无助,负负得正,略得安慰,人间因此就会略略值得。

主持人:止庵老师说过一句话,“人等到了一定年龄,会发现是枝裕和会在那儿,很安稳地等着你。”想请问一下,您为什么这么说?

止庵:我觉得是枝裕和一开始就是一个很成熟的导演。《小偷家族》这部电影里面,有一个特别大的爱在里面搁着。

里面有一场戏我最喜欢了。妹妹亚纪是做援交服务的,有天来了一个人躺在她的腿上。来的这个叫4号的男人,是说话有障碍的人。他躺到她腿上之后,就哭了。亚纪把她腿上的泪痕给擦掉,说“你抱我”,然后那个人就抱住她。这个过程中这个人老是说不出话,就老是“啊”。后来有一个朋友跟我说,他是想说“ありがとう”(谢谢),但是他说不出来后来这几个字。晚上亚纪回家之后就说,今天遇到一个好人。安藤樱说,他话多不多?不多。找男的就最不应该找话唠的,就应该找那个话不多的。这个故事就只有非常成熟的情感,才能够处理出来。

在这个世界上,无论看电影还是读书,或者跟朋友交往,我都特别喜欢遇见高人,就是他应该比我情感体会的层面更高一点。刚才举这个例子,我们就知道是枝裕和是在人情或者情感方面,都很深刻的一个导演。

史航:这个段落,我觉得好就好在,光是擦去眼泪和拥抱。最主要的是不要把这个感动看得太重,而是把它放到另外一个空间里变成另外一个样子。就是如何善待,而不是过度重视一个感动。这是一个导演手段高不高明特别重要的点。

所以最后导致这么个结论,就是不能嫁给话唠。这个特别好。这两个单独都有一个事,但是由这儿拐到那儿的时候,就能让人觉得,这个电影里面的情感很厚,不是薄到要强调,而是厚到可以忽略或者淡淡处之。这一点我觉得特别高明。

这就是是枝裕和的方式。他把人世间那种仪式感的东西都尽可能折叠起来,而不是摊放着。这是很多日本导演特别高明的一个地方,如果说传统,这也是一种传统。因为把这些东西折叠起来形成的留白,才能让那个仪式在你心中慢慢地展开摊放着。是枝裕和就是美好得毫无仪式感。就像亚纪擦掉泪痕那样,擦掉仪式感的痕迹,完成跟观众的这种交流。

是枝和小津这两个导演

只是拍电影时那个心态很像

安安静静,都不着急,都不是愤怒的人

主持人:请问两位老师,您觉得是枝裕和能在日本电影史当中排在怎样的一个位置?对于日本电影的传统而言他传承了什么,又突破了什么?

史航:我觉得他是一个非常好的徒弟,但你不能确认谁是他的师父。电影史是经常出现断代的,不是咱们所谓“你死了我活着”的断代,美学观念、观众取向、市场扭曲,经常一个浪就把另外一个人卷走了,但是那个漩涡本身标志着他的存在,你经过那个漩涡的时候,你会收到这个信息。

止庵:看是枝裕和的电影,我首先想到的就是黑泽明那些关于现实的电影,比如说《野良犬》《天国与地狱》《美好星期天》。但是枝裕和不像黑泽明那么关注某一个社会事件,比如黑金;我也想到今村昌平和大岛渚,他们有很多相似的地方,但是又有非常多的不同,比如说他没有大岛渚那么愤怒,大岛渚是一个极其愤怒的人;他也不像今村昌平那样用一个人类学的观点去看这个社会,他们题材都很像,但处理方法不一样。我也想到山田洋次的某些电影,特别是他晚年比方说《弟弟》《母亲》这两部电影,但是枝又没有那么温情。

所以我觉得可以说,是枝裕和其实是从日本电影传统的很多地方生长出来,形成了一个他。

主持人:是枝裕和的很多电影都是家庭题材,像《比海更深》《如父如子》《步履不停》,媒体就很自然会说他是下一个小津安二郎。但其实是枝裕和本人并不喜欢这个说法。

止庵:虽然都是家庭题材,小津安二郎的电影拍的是现实中不存在的东西,小津是感慨二战以后,日本的家庭里有一个最重要的东西,被大家给慢慢忽略了,就是纵向的血缘关系。比如说小津安二郎从来不拍夫妻之间的关系,他只关心父母跟子女这种垂直下降的血缘关系,这种关系他认为是世界上或者日本社会的最根本,这个如果断绝了,整个这个社会就不成立。所以他一直拍这个内容。但是他不是看着这个世界来拍,他是看着这个世界来拍他脑子里希望有的内容。所以小津不是一个现实主义的导演。相比之下,是枝裕和其实更接近于成濑巳喜男。

我觉得是枝和小津这两个导演,只是他们在拍电影时那个心态很像,就是都不着急,都不是愤怒的人,是安安静静的导演。但如果把日本电影排一个谱系的话,他们两个人应该在最远的两头,小津的东西完全不是现实,但是枝裕和的电影,是存在于现实里面的。

人生总是有来不及

但四季是完整的,时间是封闭的

人生是值得经历的,没有哪段需要快进

主持人:是枝裕和在这本书里提到,他唯一承认的他跟小津安二郎相似的地方,是对于时间的感受性,他们都是像描摹圆圈一样去刻画时间的转移。想请问一下两位老师,您是怎样理解他的这种解释呢?

史航:说到时间的概念,其实也包括季节的概念。日本的俳句一定要记关于季节的词,才算是一个完整的俳句。把四季割裂起来,可能有一些人爱做这样一个徒劳无功,又可以理解的,善意但难免唏嘘的举动。虽然是枝裕和说“人生总是有来不及”,但是在他的电影中,四季是完整的,小津安二郎或者是枝裕和,他们对任何一个季节都不会有过度的欢呼和过度的回避。

季节是完整的,时间是封闭的,人生是值得经历的,没有哪段需要快进。就是这样一个沉潜的态度,可能才是我们从日本好多电影中能学到的东西。我们想到那么多喜欢的电影,天哪,它不能没有冬天。你说《情书》没有冬天会怎么样?《车站》没有冬天会怎么样?那些片子没有冬天就不成立。哪怕《狐狸的故事》,没有白雪皑皑就没有这一切。所以,在这一点上来说,小津安二郎和是枝裕和都完整地接受了大自然,因而他们没有过度剪裁的各种恶果和过度点赞产生的空虚,这一点是很高明的。

当你不说话的那一刻,不意味着就是冷场,就得赶紧快进过去。说了很多话,突然不用说话了,两个人相处,谁不用说话,放会儿空,这会儿也很舒服。如果会抽烟,两个人抽烟,不说话有可能就干别的,哪怕嗑瓜子。对我来说就是这个意思,人和人之间相处得舒服,不仅在于有数不尽的话要说,更在于两个人沉默放空并不觉得冷场。是枝裕和、小津安二郎都是可能冷场,但从不会感到尴尬的作者。

主持人:现在这个时代是挺浮躁的,很多人大多数时刻都在一个不安的状态中,生怕被这个时代给甩掉了。但是枝裕和好像是都能以走路的速度,不管旁边人是在跑,还是狂奔,他都以自己的速度前进。

止庵:不疾不徐这个事,必须得大家都不疾不徐,至少得有一小部分人不疾不徐。如果一边在路上搁着很多东西,我这儿不疾不徐,都被你们捡走了,我到时候就没有了。这个问题是在这儿。

我觉得不疾不徐是一个环境。一个人不不疾不徐,您就自认倒霉。所以先要有一个相对不疾不徐的环境,然后有一帮子人,大家约定好了,你别着急,我也别着急,这样才行。

在你感动的时候深呼吸

能储存多少东西是多少东西

不管是礼物、热量还是智慧

主持人:是枝裕和是纪录片出身的导演,他在拍电影之前拍了十年的纪录片。他在这本书里第一次比较大篇幅地来讲述他当时的经历,还有他拍每一部纪录片背后的思考。想问一下两位老师,在您看来,他的电视人的基因对他的电影作品,产生了怎样的影响?

史航:咱们今天的主题叫“另一种成长”,他做的一个纪录片叫“另一种教育——伊那小学春班记录”,就是偏远山区的一帮小学生,那是号称孩子们自己创造教科书的学校,比较解放天性,这种教育方式就像《窗边的小豆豆》里面的巴学园一样。

这帮孩子和老师一起养了一头小奶牛叫诺那,从三年级开始养到五年级,大家就可以喝到牛奶。但是奶牛早产了一个月,发现的时候小牛的尸体已经冰凉。孩子们流泪安葬了小牛,但是因为诺那已经做母亲了,它就有奶水,可以挤得出牛奶,孩子们如愿以偿地喝到了牛奶,是这样的一件小事。孩子们写了一首诗:“哗啦啦/今天也来挤牛奶/发出悦耳的声音,大家都来挤牛奶/大家都很开心,但也很悲伤/虽然能够挤牛奶,但是小牛没有了/虽然悲伤,还是要挤牛奶”。

多么完整的一个态度,而且一个班的孩子都这样做了。所以他是从这里获得各种各样的养分,咱们有一个词已经无比地用得破损了,就是“接地气”这个词,在你感动的时候深呼吸,能储存多少东西是多少东西,不管是礼物、热量还是智慧。

止庵:是枝裕和的出身很奇怪,在西方也有他这样的人,在中国确实不是。就是一直在拍纪录片,而且花很多时间,连旅费都自己出,旅馆都是自己花钱,更别提什么报酬。包括“3·11日本大地震”之后,他也是跟其他导演商量,得做点什么,最后他也是去拍纪录片。

是枝裕和有另外一本书,叫做《有如走路的速度》,就是我身边的陈文娟老师翻译的。这本书里我们看到他对社会特别特别关注。是枝裕和一直在拍纪录片,是为了保持他对社会的敏锐度,他跟社会的关系。

相比之下,我可以坦率说,我们有好多导演在他们年轻的时候,我都是他的粉丝,慢慢慢慢我就不愿意看他电影了,甚至后来我都不愿意提这个名字。为什么?就是我发现他们自己慢慢走到一个你也不知道的什么地方去了,跟我们什么关系都没有。

我觉得是枝裕和的好处,是他始终跟这个社会、跟普通的日本人保持一个密切的关系。包括《小偷家族》,这个电影实际上是他跟社会关系最密切的一个故事片,他能拍这样的电影绝对不是偶然,因为他一直在关注这个事,而且他有一个手段,使他跟社会有联系,我想大概是这样。

人生是整个故事

没法儿分辨什么叫好什么叫坏

它让我们难受同时也让我们感动

主持人:是枝裕和是一个人生经验其实并算不上复杂的导演,但是他反复挖,挖得出新的东西来。为什么他这种经常被人家说温情的、抚慰人心的作品,就是特别的耐看?他跟那种心灵鸡汤式的故事有什么不同?

史航:是枝裕和的故事里面没有说教,只有呈现。不给你划重点,只是让你知道世间有个这样的事。

止庵:我觉得是枝裕和是这样一个导演,他讲的人生有点像两个人拥抱,中间有一个东西隔着,或者手跟手之间有一粒砂子。这粒砂子存在在那儿,但是你还得连着这粒砂子一块去感受这个拥抱。所以在是枝裕和的电影里面,很难分出美好跟丑恶这两个东西,这两个经常是在一块的。

比方《步履不停》,一个最典型的例子。这家有两个儿子,大儿子非常非常优秀。老头儿是一个医生,指着这个大儿子接这个班。二儿子是艺术家,无所谓,你反正就是这样。而大儿子为了救一个遭遇海难的小孩,淹死了。这一家就后继无人,就这么一个家庭。

那这一天,是大儿子的忌日。二儿子带着自己的妻子,和妻子上次婚姻留下的孩子一起回父母家。这一天就来了一个人,就是大儿子救的这个孩子,已经长大成一个特别胖、特别平庸的人。就是说那么优秀的大儿子,舍命换了这么一个完全是不成才的孩子。这个孩子很胖、爱出汗,夏天非常难受,每年这天都来。他走了之后,二儿子就跟他妈说,是不是这事儿可以停止了,这个被救的孩子都长这么大个儿了,每年让人家来一趟。母亲说,当然我每年必须得让他来一趟,否则我那个儿子白死了。一定得让他来一趟,完全是一个折磨。

这个时候你发现爱和折磨在她身上是一个东西。对于是枝裕和来讲,他确实是把这整个人生接受下来。《步履不停》中树木林希演的这个老太太,原型就是他妈妈。他妈妈就是专门说特别刻薄的话。

我们特别容易从好和坏,或者善良邪恶的角度去看人。而是枝裕和对于人情的这个把握,就超越这一点。他知道人生是整个故事,是一个复杂的人生,没法儿分辨其中什么叫好什么叫坏,它让我难受的同时也让我感动。他接受的是这个,他把这个放在他的电影里面。

是枝裕和是有一个完整的思想准备进入这个电影行业的。我们也可以说他有完整的人生观、世界观。这本书给我最大的启示是在这一点。我们确实有很多人活到很大岁数了,他都做不到,而是枝裕和能够一以贯之,能够对这个世界有自己的一个基本态度。我觉得这是他作为一个伟大导演,他之所以伟大,最重要的部分。

是枝裕和这样的导演

我不太认为中国会有

他是不能够学习的,但是不排除我们去欣赏

主持人:是枝裕和在日本拍电影,他其实不赚钱,但他还在这个基础上去拍更不赚钱的纪录片。这跟我们国内不太一样。为什么是枝裕和有这样非凡的力量,他很坚持,您觉得是来源于哪里?

止庵:我觉得在是枝裕和身上有一个东西,就是我们常说的“职人”这个词。是枝裕和也在书里有一处说过这个事。日本确实有这样一个传统,一些人安安静静地去干一件事,而且一代一代地干一件事。当中有一个很大的特点,就是为了“质”去舍“量”,更别提舍钱了,“我就是要把这个事做好”。

比如在日本一个面馆,门前排好一个队,突然从那个店里面出来一个人,“今天就卖到这儿为止,不要再排队了。”这种事经常发生,在阿部宽演的加贺恭一郎系列电影《新参者》里,也有这样的事,买那个鲷鱼烧。

这种情况在日本经常遇见。为什么我不能多卖点,既然有这么多人来买?因为求量可能质就不行了,但是对我来讲,这个质是最重要的,量是次要的。这在日本是一个传统,就是要把一个事情做好,为此不计代价,这个其实就是我们说的“职人”。

必须得承认是枝裕和是一个日本导演,就是只有日本容易产生这样的人。当然日本人也不全都是这样。“职人”不是多么高的东西,就是一个坚守,自己有一个东西能够守到底。它是一个本分。

对是枝裕和来讲,拍一个好电影更重要。在担任这个身份之前,他有一个特别充分的思想准备,这个准备不是要反对什么,也不是要遵从什么,而是有一个独立的思考。

世界上有很多导演,中国也有很多导演。我看很多导演的作品,经常是忽高忽低。有时候看这个人这个地方对,那个地方,同样一个事,为什么他到那儿去就错了?是枝裕和为什么能够始终是这样?他有一个自己的思想准备,这一点特别重要。特别是从事创造性工作的人,必须要有这点,就是我对这个世界是什么基本态度,也就是说孔子说的吾道一以贯之。

主持人:在您看来,他这身上有什么值得借鉴的方法,能够让我们在一份事业里面不断地深耕?

止庵:必须得承认,中日两个文化有点差异,或者中国人跟日本人有点差异。咱们拿一个筛子打比方,日本人的筛子眼比中国人的细,这是整个日本人的感觉。中国人严格来说是没法儿学日本人的。

包括很多刚才咱们谈的电影里面很多很细腻之处,我们确实没有感觉到。有个话我在别地儿说过,这个话以前是用来说“士”,我觉得用来说日本人也挺合适。就像每个人都有皮肤,这风一吹都觉得冷;而有一种人身上没有皮,这风一吹他疼。区别就在这个地方。我不太认为中国会有是枝裕和这样的导演。他就是产生在那个土壤里面,就是它整个电影的制作,后面还有好多复杂的事,出了这么一个人。我觉得是不能够学习的,但是不排除我们去欣赏。

整理/雨驿