文学艺术就是把实用的变成不实用的——贾平凹、朱中原文学语言对话录

来源:文学报 | 2018年02月24日06:50

如果你没特点,没风格,没有人说你是文体家。一旦形成自己的风格,你所从事的绘画、书法、文章,都是一样的。

任何好的作品,肯定都是具有时代特征的,但是不能说具有时代特征的作品就是好作品。好作品与坏作品的划分标准不是什么时代特征,而是它本身的美感呈现。

“所有艺术的审美都是来源于实用”

朱中原:我觉得现在谈文学,不应该局限于一个小范围,文学应该有大视野,尤其是涉及到语言文体问题,就更是一个大文学的范畴。所以,我觉得非常有必要把文学与书法结合起来谈,因为文学与书法都面临一个汉字与汉语的载体问题。我感觉现在有这样一个状况,今天的作家很少关心语言和文体问题,书法家也很少关心书法的语言和气质问题,这是一种汉语文学与汉字书法的双重衰退。我曾经提出过一个观点,叫“笔法退化论”,当然这是针对书法来说的,现在我还要说“语言退化论”,这是针对文学来说的。就是说,随着时代的推移,书法的笔法和文学的语言,在总体上是一步步退化的,这种退化无可阻挡。

贾平凹:汉语和书法的衰退主要是书写工具造成的。上世纪30年代的作家大都用毛笔,当然他对书法的体悟肯定就比较直观和真切,现在的作家不要说不用毛笔,甚至发展到连钢笔也不用了,直接用电脑,也许再过很多年,人也不用脑子思考了,直接在电脑上敲。从这个角度来理解书法与文字语言的关系,其实研究每一个语言和汉字,都可以体会汉语文学的奥妙。汉语有一个结构美。什么样的语言是好语言呢?我理解,能准确表达出此时此地的情绪的语言就是好语言。要表达情绪,一个主要的手段就是节奏问题,语言、语句好不好,主要是节奏问题。语言和身体有直接关系,语言为什么要用逗号、句号、问号、叹号等等之类,它是与人的呼吸有直接关系的,你的呼吸系统有多长,语言就有多长,呼吸有多短,语言就有多短。有人故意追求短句或长句,首先就不符合人体结构。

朱中原:从某种程度来说,语言是人的气质的反应,更直接地说,语言是人的身体系统尤其是生理系统的反应。

贾平凹:所以,书法里的结构,咱先不说它是一篇文章下来,就是单个字里也有它的节奏,把一个字一个字连起来形成一幅作品,它里面更需要节奏,它的快慢缓急,和文字语言的要求是一样的。审美都是相通的。会写字的人,知道把那种文字变成这种文字,那写出来的就是漂亮文字。另外,什么叫艺术?我觉得把实用的东西变成无用的东西,就是艺术。比如书法,最早是实用的,其实很多时候都是实用的,是用于记录的载体,后来慢慢慢慢失去了实用性,追求审美,就变成艺术了。绘画也是这样,最早是给人画个肖像,用于记录,慢慢就变成另一种审美了。

朱中原:所有艺术的审美都是来源于实用。

贾平凹:是的,比如劳动时,吭哧吭哧的,这是一种实用,但发展发展,就出现了模拟这种音的词语,再发展,就形成了歌曲。

朱中原:文学语言是一种艺术化的语言,但它是对于现实生活、自然社会和实际事物的一种描摹,就像你作品中的很多语言,大多来源于地域方言的文学化的改造。

贾平凹:这与写《文学概论》的那些语言专家说起的语言是两回事。只有能准确表达情绪的语言,才是好语言。长句子短句子,急促缓慢等等,各不相同。最早我研究语言,我就把很多特别好的歌曲反复听,我也不会唱歌,但是我能听,哪首歌特别好听,为啥好听,我还是清楚的,我是拿工业图纸,在小格子上标上哆来咪发梭拉西哆,虽然我不认识简谱,但能看出音节的高低起伏,缓急节奏,你就会发现,高了以后很快就低下来,低了以后就很缓慢,一般都是特别急促的旋律之后好长一段时间才逐渐舒缓,从中可以看出节奏变化,写文章的时候,就自然而然地具有这种节奏,可以把文学语言搭配得更生活化、口语化和富于节奏变化。

朱中原:我的体会也是这样,我有时候听歌,尤其是听长江三峡一带的民歌的时候,或者去实地旅行考察的时候,突然就会有灵感,然后写上几句,我并没有刻意模仿谁的句子,但有人说,你的诗有《竹枝词》的风格。起初我没太注意这个,但后来发现,还真是有点。后来我就在想,为什么一个不会写诗的人,写出来的诗却带点《竹枝词》的味道呢?原来是我们受了共同的影响,那就是巴楚民歌的元素。刘禹锡正是因为受了巴楚民歌的影响,才有了《竹枝词》,所以诗句特别清新明快,旋律很清脆,就是有歌的影响。

“高明的小说家都善于写闲话”

贾平凹:你前不久发给我的诗就有点这个味道,里面还有汉乐府的意味,不通音律的人是写不出这个感觉来的。另外我还有一个文学创作奥秘,写小说就是要多说闲话,闲话也就是废话。你不说这句话,这个句子也明白,但是把正经句子说完,后面再说一两句别的修饰话或加强语气的话,句子一下子就有味道了。

朱中原:高明的小说家都善于写闲话。其实我看你后期的小说,已经不再是宏大叙事,没有特别强的故事情节的起伏跌宕,没有特别明显的矛盾冲突,小说中的几乎每一句话,说的事情似乎都是可有可无的,实际上就是一些日常生活琐事,或者叫家常话、家常事,我觉得你尤其擅长的是女人与女人之间的繁琐对话。我觉得你现在的文学手法,已经趋于这样的稳定化,读来有一种苍苍茫茫、混混沌沌之感,于平淡中见天真。

贾平凹:这个也是靠自己慢慢积累、慢慢体会得来的,别人跟你说的创作手法不一定适合你,因为各人情况不一样。

朱中原:其实古今中外,几乎所有的文学经典,都善于写闲话,《红楼梦》善于写闲话,《金瓶梅》善于写闲话,张爱玲善于写闲话,鲁迅善于写闲话,林语堂善于写闲话,沈从文善于写闲话,汪曾祺善于写闲话,《百年孤独》善于写闲话,反倒是那些通俗文学,基本不写闲话,只讲故事情节,但是这些东西离严肃文学恰恰很远。正因为这样,我觉得一个高明的作家,才善于从琐碎的日常生活中观察和模拟语言,并从中体味到语言的味道和魅力,进而创造文学语言。其实语言也是需要创造的,但这种创造来自生活。生活是一切创造的源泉。不管学啥,书法、绘画、音乐、舞蹈还是文学创作,功夫都不在本身,而恰恰在身外,不一定天天都要创作。我平时有一个习惯,到哪一个地方,就喜欢琢磨那个地方的语言,听他们的语言与普通话之间的差距,与过去古语的联结点。我就发现一个很有意思的现象,恰恰是很多偏远地区,保留了比较多的古语的习惯,比如青海,虽然地处青藏高原,但它的方言里恰恰有很多古语的成分,我举一个例子,有一首“青海花儿”叫《面匠哥》,歌词里有这么一句:“昨晚夕睡梦里把你梦见了。”哎呀,我一听歌词好美,美在哪里?“昨晚夕”,“昨晚夕”就是昨晚上的意思,青海人说“晚上”说“晚夕”,“晚夕”就是古语,说“梦见你”叫“把你梦见了”,这是把字句。把字句突出了被梦见的主体,这比起说“梦见你了”更有意味,情感色彩更浓。后来我在思考,为什么青海这么偏远的地方却有那么多古语色彩,原来现在大部分青海汉族都是明朝时候从南京的乌衣巷迁过去的,明朝形成了一个大规模的人口迁徙潮,人口迁徙的同时,自然也把内地的语言习俗带过去了,而南京话恰恰就是过去的中原官话,因为南京是六朝古都,六朝时期的南京人,大部分也是从中原地区迁徙过去的,所以南京话恰恰保留了中原官话比较多的元素。

贾平凹:原来你对语言还有这么深的研究和体会,这种功夫,恐怕是那些天天趴在那写字画画的人弄不出来的。我的感觉是,你如果天天趴在那写字,那自然不行,把人写疲了,审美也会出现疲劳,但如果中间干点别的啥事来体会一下,反而会更有效果,就是从别的方面体会艺术的魅力。如果一个画家,每天上班就坐在画室画画,你天天都在画,你能画个啥嘛,你天天画就画疲了嘛,没啥可画了嘛。

“文体说到底也是语言风格问题”

朱中原:绘画语言跟文学语言、书法语言本身是相通的,只是表现手法不同而已。你把观察到的东西,用画面和色彩表现出来,然后进行语言的提炼,或者是把文学的文字,变成画面,这就是美的绘画语言。美的绘画语言,其实就是诗,就是文学,画面上的笔墨线条和空间组合,也是可以形成节奏感的,这种节奏感,和文学中的节奏感差不多。只不过文学的节奏感,是通过文字来体现,绘画的节奏感,是通过笔墨和色块来体现。说到这我想起你的绘画,我觉得你的绘画语言非常丰富,就来自你的文学语言,你的文学语言也多借鉴于你的绘画语言。我发现,把你的绘画作品一张一张摆在一起,连起来,然后用最朴实的语言一点一点描述出来,就是一篇很好的美文。好的文学语言,它就是画么;好的绘画语言,它就是文学么。这就是一个在文学语言和文体上有深厚造诣的文学家的绘画与一般职业画家的不同之处。我认为,一个优秀的文学家,首先应该是一个优秀的文体家,至少也应该是一个在文体上有深厚造诣的人。

贾平凹:文体说到底也是语言风格问题,语言风格问题说到底也是文体的问题,每个人跟每个人不一样么。就像做菜,我要做川菜,就是特别辣,我要做粤菜,就是要会做海鲜,我要做淮扬菜、东北菜,或是陕西菜,不管咋,你一定要有你自己的特点。对于美食家来说,除了辣之外,恐怕还要做到鲜美,它需要讲究味觉、视觉、触觉等等,这都是需要慢慢积累、慢慢体味的,而且要有自己的追求和审美修养,这才能形成自己独特的风格。文体也是这样,你首先得寻找你自己和别人不一样的、你自己感兴趣的句子风格,这一句话,你要那样说,我偏不那样说,只要你把话说好了,自然会形成你独特的句子风格,慢慢地你有了自己的特点,你就和别人不一样了么。如果你没特点,没风格,没有人说你是文体家。

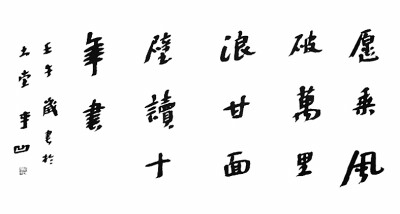

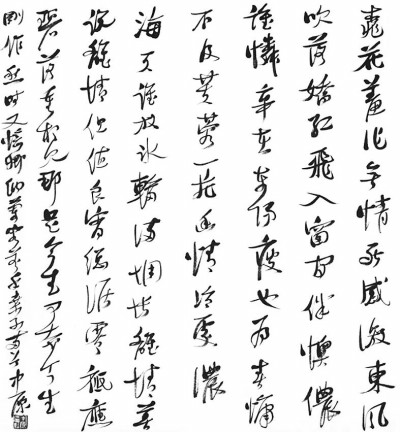

▲贾平凹书法作品

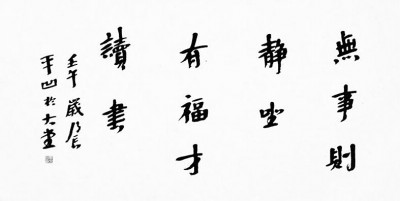

▲朱中原书法作品

一旦形成自己的风格,你所从事的绘画、书法、文章,都是一样的。

朱中原:它必须调动你所有的感官,然后对这种感官进行审美的培养,这又是来自你对实际生活的观察和思考,所以从这个角度来说,艺术审美跟生活实用其实是一体的。

贾平凹:完全一样。你把你的思维贯穿到你的绘画、书法和文章中,就形成了自己独特的风格,而不是说你的绘画、书法和文章本来就是这样的。

朱中原:这其实又说到了一个“人”的问题。就是什么样的种子结什么样的果,什么样的人写什么样的字,什么样的人做什么样的文章,这是一个品种问题。

贾平凹:说得玄乎一点,就是天才问题或基因问题。萝卜长的叶子肯定和黄瓜不一样,萝卜长不出黄瓜的叶子,因为萝卜的种子就把你决定了。基因一决定,你吸收外界的营养肯定不一样,吸收的阳光也都不一样。所以人也是这样,硬学是不行的,好多都是天生带来的。世界上的种子多的是,你得看你是什么种子,各人的种子长各人的叶子么。

朱中原:爱好者是多数,真正的行家永远是少数。我觉得文学界有一个问题和书法界有点类似,就是对于过去的语言,尤其是古代的雅言,似乎已经没有那么深的体会了,所以,现在有一种比较流行的观点,说文学要追求所谓的时代性,并要以所谓的时代性语言来统摄自己的文学创作,这样的话,就是得把过去古老的语言传统通通丢掉,那都是过时了的么。同样地,很多书法界人士也认为,书法作品也要有鲜明的时代特征,就是书法作品和书法语言,要反映我们现在的时代精神。这个问题我觉得要辩证看。因为,任何好的作品,肯定都是具有时代特征的,但是不能说具有时代特征的作品就是好作品。好作品与坏作品的划分标准不是什么时代特征,而是它本身的美感呈现。而且,谁也说不清楚到底今天的作品跟过去应该要有什么不同。

贾平凹:确实,一成不变也不对,但太过也不对。儿子跟父亲,儿子的基因中肯定也有父亲的基因,但不能绝对像,不可能一模一样。儿女像父亲但又不像父亲,然后是慢慢发展他自己。现在我们所说的追求时代性就不是这样。现在我们写书法,还用的是毛笔,还用的是宣纸,还用的是墨,而且最根本的是,还用的是过去古老的笔法,所以你不可能创造完全不一样的东西,如果是这样,还不如直接在电脑上写。材料也决定了好多东西。

“并非只有现在的当下的才叫时代性”

朱中原:我认为,书法不管怎么变化,它首先是文人的东西,首先应该具备文人的气质,如果脱离了文人气和书卷气,那么笔墨语言再怎么变化,形式再怎么变化,书写的内容再怎么变化,都不可能是一件好作品。所以对于有些提倡所谓的追求时代性的书法家,我想问:今天的书法到底和过去应该有什么不同呢?今天的书法应该是怎样的?过去的书法应该是怎样的?今天的书法如果写成具有苏轼、黄庭坚、文徵明那样的气质,那是不是就不具有时代性,不是好书法了呢?恐怕没有一个人会这样认为。

贾平凹:书法从大篆、小篆、隶书、行书、草书、楷书演变过来,它的变化才具有时代性特征,它的唯一特征就是方便。

朱中原:那首先是因为社会实用。

贾平凹:这是实用的变化,大篆、小篆、隶书、楷书、草书等的产生,都有它各自的社会实用性因素,然后在实用基础上进行艺术的追求。现在所谓的追求时代性特征,就是胡变么,胡乱变形,随意肢解、扭曲汉字,这就脱离了汉字书写最基本的东西。

朱中原:大篆、小篆、隶书、行草书和楷书的产生,确实有时代性的特征,但这是基于字体层面而言的,字体首先就是基于它的实用性。所谓的追求书法的时代性,在最起码的逻辑层面是说不通的。提倡这个观点的人,可能是把书法作为一种新闻素材了。文学也是这样。文学与新闻有一定关系,但文学与新闻有本质的不同。文学是把有用的变成无用的,也就是艺术的书写,新闻是追求有用的、实用的东西。两者在本质上恰恰是相反的。我觉得不能简单地认为,只有现在的当下的才叫时代性。

贾平凹:他所提的时代性,他自己想把字写成啥样,他自己也说不清楚。

朱中原:好作品可以反映这个时代,但是不是反映这个时代的作品就是好作品呢?我想不该等同。

贾平凹:文学脱离不了生活,但现在手机、电脑上的新闻暴露出来以后,文学就失去了写作素材,社会上没有啥新闻不报道出来,原来是要写新的故事,也就是新闻媒体报道的故事,但现在任何故事,新闻媒体都已经早早报道了,在这种情况下,文学作品怎么写?写得有意思,写得形而上,这才叫文学,如果把文学当成报道写,那没人看了。这是文学创作和新闻的一个区别。80年代的文学作品为什么那么轰动?一半是因为新闻的作用,但现在的作品为什么不产生轰动效应?就是因为剥离了新闻效应。所以,现在文学艺术已经慢慢边缘化了,跟原来80年代大相径庭。为什么现在变了?因为大部分人看新闻了。现在的新闻报道消耗了好多读者,只有那些忠实的艺术读者还在看文学,但毕竟变成少数了。

朱中原:由此我想起,好的文学作品,尤其是在模拟大自然的事物上,在词汇的丰富上达到了极致,比如《山海经》《水经注》《文心雕龙》以及明清笔记语言等,描摹山势、水势、花草树木鸟叫等等,可以说达到了一种极致,尤其是对于古代流传下来的不太常见的优美词汇,如果用到文学作品中去,就很有美感。当然,最终还得把这些跟你的实际生活体察结合起来,如果两者不结合,就是两层皮。

贾平凹:这方面我深有体会。我前一段时间到北京去,我发现飞机颠簸的时候,底下的云层黑乎乎,起伏跌宕,一团一团地在往后游走,这个黑云里面都带着水珠,当时我就产生了一个句子:一条河在天上流动。当我有了这个体会以后,我在写景的时候就写:一条河在天上流动。别人一看,眼前一亮,说:呀,这个景写活了!别人没这么写过!所以,一切都要你自己观察,你不观察,完全靠自己去想,就不会有这些句子。

朱中原:好的文学语言,就跟好的画一样,妙在似与不似之间。不似不行,太似也不行。恰恰就在那似与不似之间。

贾平凹:至少别人一看,呃,这话没人说过,他就觉得新鲜,他就会记住。

朱中原:过去有一种说法,古代的语言都是雅言,雅言是中国古代官方的通用语,也是一种书面语、标准语,当然,雅言随着时代的不同而有所不同。它的起源是来自周朝时候,尤其是《诗经》,就是当时周朝的雅言。所以,我们今天的文学创作,在如何有效地吸收古代的雅言方面,我觉得可以有所借鉴,将古老的语言传统与现在的生活相结合,就能创造出一种优美的语言文体。

贾平凹:古人有固定的文体形式,比如七言诗、五言诗、四言诗等等,为什么会有这些文体?它就是源于一种音节或节奏,当然也包括平仄的韵律,包括长句子短句子,它是按照你呼吸的起伏变化来的,这就是过去的雅言之类的,现在虽然雅言已经消失,但白话也是要讲究节奏的。那天有个文学作者跟我聊天,她对照着我的散文节奏来弹钢琴,她说按你的散文的语言节奏来弹,就是一首很好听的曲子。

朱中原:这太神奇了!

贾平凹:为啥说节奏重要呢?啥叫话?话说出来就是风,风就是空气在流动中形成的,所以说话就是流出来的风,但风要有节奏感才成话,如果没节奏感就成风声了,比如你说话我能听懂,我说话你能听懂,但要是在市场上或剧院里,听人说话就是叽叽喳喳,就是一种噪音了,没有节奏感。语言形成的过程就是节奏。

朱中原:但是现在很多作家已经不太注重这种节奏感了,很多人认为把话说通就行,不太会去注重语言的节奏感。

贾平凹:那样你永远不可能成为文体家。

朱中原:这就是高明的、具有文体意识的作家与一般作家的区别。

贾平凹:一般思想政治意识强的作家,不太可能注重文体。

朱中原:你说的这个,我想是针对纯文学家而言。如果广义来说,也还是有的,而且不少。比如梁启超就是一个典型。梁启超虽然不是一个纯粹的文学家,但他绝对是一个卓越的文体家,他在文字语言的锤炼以及文体风格的锻造上达到了登峰造极的地步,甚至可以说是引领一代文风,比如他那篇脍炙人口的《少年中国说》,虽然是一篇政论文,但朗朗上口,富有节奏感和韵律感,又有磅礴的气势,又富有雄辩的逻辑思维,他是把理性与情感完美结合的典范,所以也是一篇美文,梁启超是开创了一种新的文体,他把政论文写得像文学文一样,其实是近代政治文学的先锋。所以从这个角度说,我们现在来探讨文学,不应该把文学狭隘地界定为我们通称的诗歌、散文、小说、戏剧等等。

贾平凹:这倒是,现在有好多精美散文选集里,把毛主席的文章也收进去了。毛主席好多都是讲话,但是很精彩啊。

朱中原:对,你看西汉贾谊的《过秦论》,本身是一篇脍炙人口的政论文,但也是美文啊,还有苏轼、欧阳修等人的政论文,也是很好的文学文,包括梁启超的政论文也是,气势磅礴,纵贯古今,是政论文中的美文,美文中的政论文。用文学的笔调来写政论,这是中国文学的一大传统。所以康有为的政论语言也很优美啊。

贾平凹:所以,很多时候,一个很实用的东西,往往就是一篇优美的文学艺术作品。