“爱”是所有小说都无法躲避的主题,但在拉丁美洲,“权力”远重要于爱

来源:腾讯文化 | 2018年02月22日09:22

“我从未想过有一天可以有中国读者。”

隔着电话,75岁的拉米雷斯告诉腾讯文化作者。他读过李白的诗歌,也读过莫言的《红高粱》。莫言对中国北方小村庄的塑造,以及运用空间和时间的技巧,让他印象深刻。

拉米雷斯是当今拉丁美洲最重要的作家之一,生于尼加拉瓜的马萨特佩。在他读书时,尼加拉瓜正处于索摩查的暴虐统治之中。拉米雷斯弃笔从戎,参加了反抗索摩查的桑地诺运动,并成为革命新政府的领导人之一。

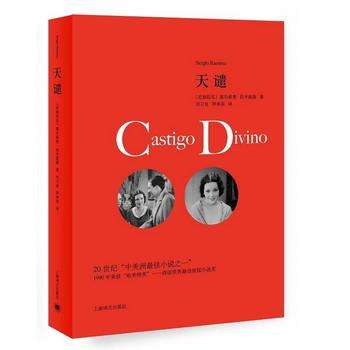

推翻索摩查政权后,拉米雷斯在1984年成为了尼加拉瓜的副总统。在任尼加拉瓜副总统期间,他写出了酝酿多年的长篇小说《天谴》。

1996年,因为与领导者的意见严重分歧,拉米雷斯退出了政党,开始专心写作。他写下了自己对革命的热情,写下了对理想的幻灭,也写下了尼加拉瓜的民生百态。

到目前为止,他一共发表了近50部作品。其中,《天谴》获得达希尔·哈米特奖,《玛格丽特,大海多美》获得西班牙丰泉小说奖。他还获得过法国政府颁发的文学艺术骑士勋章,以及智利何塞·多诺索拉丁美洲文学奖、墨西哥卡洛斯·富恩特斯文学奖。“他是一位与时间和遗忘对抗的有耐心的斗士。” 对于拉米雷斯,塞万提斯奖评委会如是评价。

以下为腾讯文化与拉米雷斯的对话。

如果主人公没有异化成大甲虫,就没有人会欣赏卡夫卡

腾讯文化:塞万提斯奖有一个不成文的约定,即奖项会交替颁给西班牙本土作家和拉美作家。尼加拉瓜的官方语言是西班牙语,那么,尼加拉瓜有自己本土的语言吗?

拉米雷斯:今天,传统的尼加拉瓜语已经基本消亡了。在尼加拉瓜历史上,有一种语言叫曼格语,它源于古代墨西哥,非常古老,有一千年的历史,但今天,它只有一些词汇保存了下来,在日常生活中被使用。

幸运的是,在尼加拉瓜的某些地区,曼格语的变体——麦吉塔语还存活着。它融合了非洲黑人奴隶的语言,是现在尼加拉瓜最主要的原住民语言。此外,还有一种原住民的语言叫苏姆语,它也在很小的范围内被使用。

腾讯文化:作为中美洲作家,你如何看待西班牙语这一欧洲殖民者和移民者的语言在拉美的发展?

拉米雷斯:西班牙语一直以爆炸模式扩张。这种语言今天已经跨越美国的边境线,特朗普先生的高墙也无法阻挡。(笑)它的生命力极强,可以从墙壁的缝隙里钻过去。西班牙语目前是美国的第二大语言。

西班牙语是多变灵活的。在古代,西班牙语是指卡斯蒂利亚语,即卡斯蒂利亚地区的语言,西班牙其他地区和拉美地区的语言都是蛮族的语言。今天,它们则不再被视为蛮族的语言,而是被视作拉美化了的语言。拉美地区西班牙语的特有词汇也被合法化,收入西班牙皇家学院字典。

西班牙语也是非常开放的,或者至少说,在拉丁美洲的西班牙语,比在西班牙的西班牙语更开放。南美拉普拉塔河流域的西班牙语受到意大利移民的意大利语影响,产生了拉普拉塔河流域的俚语(Lunfardo)。巴拉圭的西班牙语融合了瓜拉尼语。玻利维亚的西班牙语融合了克丘亚语。美国、古巴和加勒比海地区的西班牙语融合了非洲黑奴的语言。因为地理原因,加勒比海地区的西班牙语还保存了古荷兰语和法语的词汇。

拉丁美洲和西班牙隔着大西洋,但就像墨西哥著名作家卡洛斯·富恩特斯说的,从美洲大陆到欧洲大陆,从阿根廷到西班牙,都是西班牙语的领土,它们的艺术都创建在塞万提斯的艺术土壤之上。

腾讯文化:你在2017年获得塞万提斯奖,这使得中美洲文学再次被关注。有人说,独裁和不公一直是中美洲文学甚至拉美文学的主题,你同意这一看法吗?为什么?

拉米雷斯:在我看来,文学的主题是不会随着时间和地域的改变而改变的,无论是过去,还是现在,无论是欧洲文学、阿拉伯文学,还是中国文学,文学的主题是爱,是疯狂,是死亡,是权力。在这些母题之下,受区域和环境的影响,每个地域或每种语言的文学,会向某一个题目倾斜。

当然,“爱” 是所有小说都没有办法躲避的主题,但对于拉丁美洲来说,“权力”是最主要的主题。为什么这么多拉美文学作品都与“权力”这个主题相关?因为这种权力是异常的。它不是一种严格制度体系下的有条理的权力,不是一种平稳、安静的权力,不是一种有可预见性的权力。

在拉丁美洲,如果对不同国家几个世纪之内的宪法进行研究,你会发现,这些国家的权力体系,对于文学写作来说是一种完美的存在——异常的情景让文学创作更容易。

如果一切正常、平淡无奇,文学创作就很难展开。如果主人公没有异化成大甲虫,就没有人会欣赏卡夫卡。一个穿着睡衣的人早上起来一切正常,这就不是文学。文学的趣味来自人变成大甲虫、变成怪物的异化过程。而美洲国家的政治正是这种异化了的、不正常的政治。不仅仅是国家权力,社会各阶层的权力都是异化了的。我们可以在马尔克斯和略萨的作品中看到这一点。

今天,除了政治权力之外,大毒枭的权力也统摄着拉美社会。所以说到中美洲或者拉美文学的主题,我认为是异常的权力。异常的权力给文学创作带来了很多方便。

希望将来以作家而非政治家的身份被人们记住

腾讯文化:你一直说你参与了尼加拉瓜革命,而不是投身于政治。你说你对政治不感兴趣,尽管你做过5年的尼加拉瓜副总统。这是为什么?政治生涯为你的文学创作提供了什么不同于一般作家的角度?

拉米雷斯:首先,我想说的是,我一生有两个截然不同的身份:政治家和作家。这两个身份在我的生命里奇异地交织在一起,而这一切,源于上个世纪七十年代发生的尼加拉瓜革命运动。

我想把从事政治活动和参加革命活动分开。我对正常运营的政治体系不感兴趣,对参加和运营政党、对参选和宣传活动都不感兴趣。革命爆发前,我就是一位作家。革命开始以后,我放弃了文学创作,因为在当时的情况下,我别无选择:推翻索摩查家族几十年的统治,让人们可以在一个不同的环境中生活。

后来发生了一系列的事件,我决定退出政治舞台。我问自己:“现在我做什么?侍弄花园,还是继续从事文学创作?” 我决定重操旧业。就是这么简单。

与此同时,我也问自己:“政治生涯让我得到了什么呢?”在政府里面,成为权力的一部分,让我与其他的写作者不一样。在政治游戏里,你最能看清楚的是什么呢?是权力。这是其他作家无法获得的条件。

一个神父没有办法谈论爱情,因为他没有爱情的体验。一个没有政治经验的作家也不能谈论政治。我觉得,作为一个作家,我获得了这一部分经验。今天,我可以说,无论是革命性的权力、反抗的权力、民主的权力,还是独裁的权力,它们的规则都是相似的。权力间的竞争、对抗,因权力而生的腐败,都非常相似。政治和权力为我的文学创作提供了真切的体验。《天谴》的主人公,就是死于尼加拉瓜独裁者和危地马拉独裁者共同设下的圈套。

腾讯记者:你希望成为丘吉尔那样的写作者吗?

拉米雷斯:(大笑)不会。我觉得丘吉尔获得诺贝尔奖,是因为他是一位重要的历史人物。但那是诺贝尔文学奖颁得很奇怪的一次。他的回忆录写得很好,但在他那个时代,很多作家的文学成就更高。

说到我自己,我不希望在将来被作为政治家记住,我希望我作为一个作家被人记住。作为政治家被记住并不是什么好事。拉丁美洲的政客是一个非常奇特的物种,抗击打能力极强,倒下了还可以再站起来,哪怕被群殴、暴打,还是可以存活,因为他们有着鳄鱼一样的皮肤,他们没有任何顾忌。我做不到这样。

或许文学也是一样。一个作家写了一本书,然后他的手稿被发表,或者被埋没。被埋没的手稿在地下室里继续坚持,坚持,直到有一天被发现,被发表,被阅读。我唯一能把文学和政治领袖联系在一起的地方,就是这种抗挫折的能力,这种坚持不懈的能力。

腾讯文化:你在公开场合经常发表对政治的看法。你怎么看待文学与政治的关系?

拉米雷斯:现在我坐在电脑屏幕前面,与你谈论我的工作,谈论我的文学创作。我坚持每天早上都写一页,高质量的一页,但是我不期待说服任何人。我不期待我的小说改变这个国家的政治局面,这不是文学的作用。

文学的作用是表达,是讲述,然后让读者自己去感悟。的确,有的小说可以给读者一个结论,给他们上人生的一课,但这是文学之外的东西。一个人不能因为他的政治主张和个人理想主义将文学污染。

我坚信文学应该与政治分开。在公共场合,我经常发表政治看法,但我对政治的表述不是作为作家的,而是作为一个公民的。有很多作家不愿这样做,这没有任何问题,这并不削减他们的文学成就。

写《天谴》,前后用了40年

腾讯文化:卡洛斯·富恩特斯在读了《天谴》后说,这本书继承了司汤达的《红与黑》、福楼拜的《包法利夫人》以及陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》的写作技巧。对你影响最大的作家是谁?

拉米雷斯:我仰慕的作家,包括契诃夫、鲁本·达里奥和埃米利欧·巴切科。在他们中,达里奥对每一个尼加拉瓜人都有最深切的影响。他不仅仅是一位诗人,他的很多作品都在讲述一个公共知识分子对国家、对每个尼加拉瓜人命运的观照。

尼加拉瓜的独立运动和其他拉美国家的独立运动都不同。其他国家都由一个策马扬鞭的将军领导革命,而尼加拉瓜的革命源于文学革命,源于达里奥领导的文学现代化革命。

只有尼加拉瓜人能了解达里奥的重要性。他的雕像遍布尼加拉瓜,他的头像印在尼加拉瓜的纸币上,他在我们日常的话语里。对社会生活的关注,是他对我最大的影响。

腾讯文化:你的《天谴》(1988)、《天空为我哭泣》(2009)和《已经无人为我哭泣》(2017)都是破案推理性质的作品。后两部小说是黑色小说,但是《天谴》却很难归类,请你定义一下《天谴》是哪类小说。

拉米雷斯:对于我来说,每一部小说都是一个单独类别,每一部小说都是有着独特风格的王后。我并不是一位黑色文学作家,但黑色文学是一种重要的文学样式 。这两部黑色小说是我对不同文本类型的一种探索。

创作《天谴》时,我从未考虑过它的类型,但它绝对不是一部黑色小说。黑色小说向读者展示案件的调查推理过程,找到最终的罪犯,但《天谴》还有很多的社会外延。

它讲述的是1930年代尼加拉瓜某省某市的一些异常事件。一个犯罪嫌疑人打破了小城的宁静,在社会的各个阶层中掀起波澜。我对主人公奥利维拉·卡斯塔涅达这个人非常着迷。有一位医生为了指控卡斯塔涅达开始对案件进行调查,之后又转而帮助他不受陷害。这是一部律政小说,一部风俗小说,一部现实主义小说。

腾讯文化: 《天谴》被评价为了解1930年代中美洲社会面貌风俗的万花筒。你是如何做到这一点的?

拉米雷斯:我承认,《天谴》是我所写过的小说里,对社会生活领域涵盖最完整、最全面的一部作品。我从1985年开始写这部小说,但我在大学法律系读书期间,就已经开始了对小说中的案件的调查。

腾讯文化:等于这部小说前后用了40年才完成?

拉米雷斯:对,这部小说一直在我的头脑中。桑地诺革命结束后,1980年年底,我的一个朋友将这个案件的全部资料,包括案件证词、庭审记录都影印给我,一共1300页。1981年,我集中阅读了全部资料。

因为对案件的很多方面还不清楚,我把有疑问的地方都标了出来,然后去大学图书馆读犯罪心理学和法医学的书。我去拜访精神病医生,读精神病学方面的书。我专门读了毒药学方面的书,了解各种毒药的症状和毒性。我要做的,是让小说内容与那个时代完全契合。

我还读了那个时代的报纸上对于这起案件的报道。小说中引用的报纸报道和法律文书,刻意保留了那个时代的语言风格。那是受鲁本·达里奥深刻影响的诗歌化的语言,是现代的语言,是甜美浪漫的语言,是先锋派的语言。在小说里,你会发现法官的报告和声明是由法官的秘书起草的,而秘书是一位诗人。

最后,这部小说有了很多种语体:法律语言,街头语言,新闻报道语言,社会名流的语言和小村子的人的语言。

腾讯文化:《天空为我哭泣》和《已经无人为我哭泣》的主人公名为多洛蕾丝·莫拉雷斯(Dolores Morales), 在西班牙语里,Dolores 是痛苦的意思,Morales与道德有关。这个名字有什么隐喻吗?

拉米雷斯:我说没有特别的隐喻,可能没有人会相信。在尼加拉瓜,有人就叫多洛蕾丝·莫拉雷斯,因为字面的意思,我觉得这是一个很吸引人的名字。在我的《天空为我哭泣》中,有一位神父叫路德·迪克森。我曾经开玩笑说,应该为他取名身体快乐(Placer Físico ),因为正好和道德痛楚相反。

但在翻译的时候,这些词语游戏都失去了味道。有太多的书是没有办法翻译的。

腾讯文化:就像《百年孤独》里的布恩迪亚(Buendía)上校?

拉米雷斯:是的,就像英语翻译里不能写他叫Goodmorning上校。姓就是姓,没有办法翻译。

《午夜之子》实际上是《百年孤独》之子

腾讯文化:作为拉美文学爆炸一代之后的一代作家,你与多位爆炸一代作家相识。在你看来,被称为拉美文学爆炸一代的作家,有什么共同特征吗?

拉米雷斯:我看不出文学爆炸一代作家有任何共同特征。这一代作家改变了文学讲述的方式,但每个人的方式都各有不同。我们逐个来说。

科塔萨尔写了《跳房子》,小说发表的时候,我还很年轻。对那个时代的年轻人来说,《跳房子》很特别,因为它没有任何政治倾向和社会倾向,就是一本无政府状态的书。这本书颠覆了社会,颠覆了文学。它可以以无数种方式来阅读,可以从任意章节开始阅读,它是一个设计精密的游戏。他的小说在那个时代非常受欢迎。

我差不多是同一时期接触到科塔萨尔和博尔赫斯的,虽然博尔赫斯比科塔萨尔要早。从博尔赫斯和科塔萨尔的短篇里,我学到了很多。再后来是卡洛斯·富恩特斯,他的作品是整个墨西哥革命的编年史,里面记录了近半个世纪里墨西哥的变迁,记录了腐败、野心和一夜暴富,讲述了新资产阶级的诞生和墨西哥人口如何从一百万暴涨到两千万。

略萨呢?在他的《城市与狗》中,我看到了一种全新的写作方式。他为你展示了一个玩具是如何拼起来的,作家如何用时间和空间来编一个谜语。

这些作家中,最不容易被模仿的应该是马尔克斯,但相对于爆炸一代的其他作家,他却有最多的模仿者。所以这好像是一个警告——这个人(马尔克斯)是纯粹的毒药,有交叉人骨和骷髅头骨的(标识)。

独裁、无政府状态、民族内战……这些是20世纪初的作家们共同的题材,但马尔克斯用了完全不同的方式来讲述,所以他的作品更像是流传在拉美社会中的神话或者寓言。他的作品和风格影响了太多拉丁美洲的作家,也影响了不同语种的作家,就像博尔赫斯影响了太多北美的现代作家一样。布克奖得主萨尔曼·拉什迪的《午夜之子》,实际上是《百年孤独》之子,是《百年孤独》的一个在遥远国度的孩子。

腾讯文化:现在在你看来,和爆炸一代作家相比,拉美新一代作家的写作倾向有什么变化?

拉米雷斯:我觉得现在文学的道路有了很多变化,作家的数量也增加了许多。这个时代有着不一样的时代焦虑。目前有一种反拉美文学爆炸一代的倾向,作家们在寻找一种不同于爆炸一代的文学道路。

比如墨西哥作家豪尔赫·博尔皮,他的作品《追寻克林索尔》,就与上世纪20 到40年代的纳粹科技精英克林索尔有关。还有阿根廷作家安德烈斯·纽曼。他的《世纪旅人》同样在探索19世纪的德国史。这批作家都在表明一种态度:“我要远离拉美文学的旧题。” 不过,现在我们看到的是这种远离,而有一天,我们会看到文学的回归。比如豪尔赫·博尔皮随后的一部作品,讲的就是1968年的墨西哥。

我要提到秘鲁作家圣地亚哥·龙卡略洛。他的《红色四月》,讲的是2000年复活节期间秘鲁的一起真实的恐怖袭击事件。我还要提到阿根廷新生代作家帕德里西奥·普隆。他是阿根廷左翼军人的后代。我想说,他的半自传体小说《父亲的灵魂在雨中飘升》是拉美文学21世纪的里程碑。

普罗一代的作家非常年轻,有着自己时代的印迹。他们和他们的作品像是磁石,吸引着新一代的读者。和这一代作家一样,新的读者不再生活在满是矛盾冲突的年代。政治冲突中的失踪者、失去孩子的母亲、坟墓……对于他们来说都是相对遥远的话题。那些是他们父辈的历史,不是他们的。

而很快,我们就会看到生于21世纪的作家的作品,他们一定会给我们惊喜。他们有新的时代问题要面对,与过去的已截然不同。