平石淑子:武汉时期的萧红

来源:现当代文学通讯 | 平石淑子 2018年01月04日10:47

萧红是通过胡风认识端木蕻良的。

1935年端木在北京参加“一二 九”运动后来到上海。1936年,在上海写作长篇小说《大地的海》(1936年6月18日),之后前往青岛,不久后再次回到上海。1937年,上海的众多左翼文艺刊物被迫停刊,茅盾等人决定将《中流》《文学》《文丛》《译文》四刊合并,策划发行新刊《呐喊》。同一时期,胡风也在考虑筹备主张抗战的刊物,他召集田汉、彭柏山、萧军、萧红、聂绀弩和端木等人,在家里举行了第一次讨论。端木和萧红就是这样认识的。这次讨论主要围绕新刊物的名称展开,胡风建议取名“战火文艺”,萧红提议叫“七月”以寓意“七七抗战”(1937年7月7日的卢沟桥事件),结果萧红的提议赢得了大家的赞同。以上为端木的回忆,胡风的回忆稍有不同。根据《胡风回忆录》中的记述,胡风在离开上海前拜托自己武汉的老朋友熊子民以《战火文艺》的名字在国民党市政府登记。但是来到武汉之后,发现该申请早已被批驳,于是正式以《七月》的名字再次登记,发行人用熊子民的名字。

再回到端木的回忆。之后,大家在上海又见了几次,就刊物的内容和性质进行了商讨。萧红说觉得胡风很奇怪。

1981年6月笔者采访端木和他的夫人(钟耀群)时,他说,胡风在那之前从未在萧红他们的面前说过端木的名字,用萧红的话来说,胡风是故意不让他们认识的。按照端木的解释,胡风想当他们的中心人物负责组稿和稿件发表,故意不让他们彼此认识。不管怎样,《七月》创刊了。根据胡风的回忆,第一期发行的那个上午,总代理生活书店很快就卖出四百多本。

《七月》第一期于1937年10月16日在汉口发行。不过根据端木的回忆,《七月》本计划在上海发行,当时胡风手里已经收了两期的稿件。但是局势恶化,人们纷纷撤离上海。这时,胡风说他武汉的朋友(熊子民)一定会愿意出资支持他们发行《七月》,建议大家离开上海后在武汉集合。由于大家在武汉都没有可以依靠的朋友,所以众人对此提案欣然赞同。当时端木还是独身,暂时住在胡风家里等去武汉的船票。

胡风到达汉口的日子是10月1日,熊子民把他接入自己家中(《胡风回忆录》)。10月16日,《七月》创刊。萧军在《周年祭》(1937年10月9日)中提到,9月28日,他们从上海西站乘坐列车经过虹桥路。萧红在《火线外二章?小生命和战士》(1937年10月22日)中提到,看着前方的黄鹤楼,与受伤的士兵们一同乘船。《萧红生平年表》中写的两人离开上海的时间是10月,《萧军简历年表》提到两人是在10月10日到达武汉。端木比大家动身都要晚些,他在中途风湿症发作,行动不便。比他先到武汉的胡风、萧军、萧红等人都写信关心他的身体,鼓励他。茅盾11月离开上海前往长沙,中途在金华的旅店给端木写信约他碰面。但是端木到达金华时,由于日军开始轰炸,茅盾已经离开了。到达武汉后,端木从萧红那里得知,茅盾后来经过武汉时表示很担心他。

在武汉,端木与萧军、萧红等人共同生活在武昌水陆前街小金龙巷二十一号蒋锡金的家中。20世纪30年代中期以来,蒋锡金一边在武昌负责湖北省农村合作委员会和省财政厅的工作,一边与严辰等人编辑《当代诗刊》。1935年,他与蒋有林合编《中国新诗》,抗日战争爆发后在汉口与孔罗荪、冯乃超(1901—1983)等人合编旬刊《战斗》,与穆木天(1901—1971)合编诗歌半月刊《诗调》和《诗歌综合丛刊》等。1938年,蒋锡金任《抗战文艺》主编,同年5月受茅盾邀请参与创办半月刊《文艺阵地》,担任武汉联络处负责人(《中国文学家辞典》,四川人民出版社,1979年)。根据端木晚年的回忆,小金龙巷二十一号的房子是新建的,呈凹字形。蒋租住北侧两个单间,分别用作书房和卧室。萧军他们住在那间卧室里。南侧住着一对夫妇,男的频繁进出妓院,院子里的人们都不与他们来往。南面的另外一间和东侧的正房里住着一户姓梁的人家,其中一间住着叶以群(1911—1966)、梁文若夫妇,与萧红他们交往密切。10月下旬端木到达武汉,端木三哥的未婚妻刘国英的父亲(刘秀瑚,当时交通部邮政总务司司长)已经帮他安排好了住处,但是端木没有先去刘家,而是先去拜访萧军和萧红。在两人的建议下,端木搬进了蒋锡金的家,与萧军、萧红成了邻居(曹,2005)。他们的房间里面有内门可以通达,门牌上写着他们三个人的名字(梅林《忆萧红》)。端木和蒋锡金是第一次见面。

《七月》的同人们再会后,多次相聚讨论,并举行了两次座谈会。端木个人与萧红的意见最为接近,觉得萧红是个开朗的女性,而且萧红比端木大一岁,端木对她感到一种有如对姐姐般的亲密。据说,萧红对他也直率,一点儿也不客气。有一天,萧军提到中国一个古老的谚语:“瓜田不纳履,李下不整冠,叔嫂不亲爱,君子防未然。”听后端木想要搬家,但是当时很难找到合适的房子,后来萧军和萧红搬了出去。据说之后萧红回来看端木,说他一个人肯定很多不便,他们还是搬回来吧。端木在1981年接受采访时提到,对于萧军搬出的古代谚语,萧红用《陌上桑》中的一节来回复,那一节讲的是人妻毅然拒绝别的男人的故事。

不久,武汉的形势越来越紧张。1937年11月2日,激战之后日军强渡苏州河。11月15日占领昆山,19日占领苏州,27日占领无锡,29日占领常州,12月2日占领金檀,13日占领南京。南京国民政府开始往武汉、重庆分散撤退。这种情形下,萧军和萧红于12月10日被国民党特务抓捕,押送至公安分局。后来,八路军办事处的董必武把他们救了出来。这时,端木北方左联时代的朋友臧运远b来到武汉,召集作家到山西临汾的民族革命大学文化系任教。端木立刻约朋友商谈,大家一议即合。因为他们都很清楚,在当时的状况下,能找到一个稳定的好工作并不容易,而且当时临汾抗日气氛十分浓厚,民族革命大学内部集结了许多进步人士。1938年1月末,《七月》的同人们留下胡风,前往临汾,并与胡风约定会从当地寄来稿件和信件。在临汾,他们受到了当地学生的热烈欢迎。除此之外,丁玲率领的西北战地服务团也来迎接他们。丁玲他们是在1937年的一个晴朗的秋日从大宁来到临汾的。这是丁玲和萧红第一次见面。后来丁玲回忆说,虽然两人在思想和性格上存有差异,然而彼此都能理解,不会因此争论或者嘲笑对方,每天都谈笑到很晚才睡觉(《风雨中忆萧红》)。

然而,没过多久,民族革命大学被迫撤退到乡宁。《萧军简历年表》中提到,来到临汾不久,萧军发现民族革命大学的校长阎锡山反共,便想立即辞职参加五台山的抗日游击队。

“人总是一样的,生命的价值也是一样的。战线上死了的人不一定全是愚蠢的……为了争取解放共同奴隶的命运,谁是应该等待着发展他们的‘天才’,谁又该去死呢?”“你简直……忘了‘各尽所能’这宝贵的言语;也忘了自己的岗位,简直是胡来!……”“我什么全没忘。我们还是各自走自己要走的路吧,万一我死不了——我想我不会死的——我们再见,那时候也还是乐意在一起就在一起,不然就永远地分开……”

“好的。”

(萧军《从临汾到延安》)

有一天,萧红问端木是否愿意与萧军一起走。后来,端木问萧军是否可以跟萧军同行,他说“我谁也不用陪”。按照萧军的话说,“让他们去运城,我留在临汾,一定要看个水落石出才能甘心,我比他们强壮”(《从临汾到延安》)。萧军于1938年2月27日离开临汾。3月初,

端木与萧红等人加入西北战地服务团前往西安(《塞克同志与西北战地服务团》)。丁玲也十分欢迎他们的加入,并对端木说:“端木,为我们写一个剧本吧。可以在火车上写,在旅途中写。我们来演出。”丁玲想在西安的八路军办事处演出这个剧。端木想起自己在临汾遇到的一个朋友年幼的弟弟,准备以他为主人公来写。但是,端木和萧红以及同行的聂绀弩都没有写作剧本的经验。于是,他把故事告诉当时西北战地服务团的团员塞克,由塞克执笔完成了剧本,据说塞克的这个剧本在西安的演出取得巨大成功。关于当时的情况,陈明这样回忆道:

剧本由临时住在西战团的萧红、聂绀弩、端木蕻良协助塞克集体创作。他们讲,西战团的陈正清、何慧等笔录,写一幕排一幕。负责布景道具的同志们也日夜设计制作。(中略)

经过两个星期的紧张排练,三月底,在日本帝国主义的飞机濒临西安轰炸骚扰的时候,《突击》上演了。公演三天七场,场场客满,座无虚席。(中略)

(中略)预演时,国民党省党部曾派人来挑剔审查,妄图阻挠推迟我们的演出。临演出时又派特务来暗地捣乱。我们依靠陕西省委、八路军驻西安办事处、陕西学联和广大观众的帮助支持,采取了预防措施,使整个演出期间,没有发生事故。那时有敌机威胁,人心惶惶,但观众踊跃,特别是星期天的早场,我们招待国民党的伤兵,受到极热烈的欢迎。

(《塞克同志与西北战地服务团》)

剧本《突击》发表在《七月》第十二期(1938年4月1日)上。3月11日,萧军手持第二战区司令官阎锡山签署的去延安的通行证只身横渡黄河,步行进入延安(18日)。他准备从延安前往五台山,但是由于交通中断,在延安耽搁了半个多月,与碰巧前来延安做报告的丁玲和聂绀弩再会,他们邀请他加入西北战地服务团。4月初,萧军与他们一道来到西安(《从临汾到西安》)。萧红与萧军在西安再会。有一次,萧军当着萧红和端木的面说“萧红,你和端木结婚!我和丁玲结婚”,萧红立即还口说“我结不结婚与你无关”。端木当时还不打算跟任何人结婚,于是回答说“你又不是我的家长,有什么权力?我与谁结婚,与你无关”。当时,端木住在八路军的宿舍里。某天晚上,萧军脸色大变,要求和端木决斗。经历这些事情之后,端木的心逐渐向萧红靠近了(1981年的采访)。后来,萧军和萧红正式离婚。萧军这样回想当时的情景:

正当我洗涤着头脸上沾满的尘土,萧红在一边微笑着向我说:

“三郎——我们永远分开吧!”

“好。”我一面擦洗着头脸,一面平静地回答着她说。接着很快她就走出去了,……

这时屋子里,似乎另外还有几个什么人,但当时的气氛是很宁静的,没有谁说一句话。

我们的永远“诀别”就是这样平凡而了当地,并没任何废话和纠纷地确定下来了。

(《〈侧面〉第一章摘录》注释,见《萧红注释录》)

此外,萧军在《〈侧面〉第一章摘录》注释中还提到,两人在临汾分手时,约定“我们分手以后,万一我不死,我们还有再见的一天,那时候你如果没有别人,我也没有别人,如果双方同意,我们还可以共同生活下去”,但是再会的时候萧红已经有了“别人”,是她首先提出了“永远诀别”,按照他们之前的约定分手的。这时萧红已经怀上了萧军的孩子,萧军提议等孩子出生后再离婚,如果她不想养育这个孩子可以由自己来养。但是萧红对此没有回应(《萧军简历年表》)。

这个时机是不适合怀孕的,关于这一点,许广平留下了下面的回忆。或许是由于劳累,许广平患上了妇科病,看了医生也不见好转,于是偷偷吃了白凤丸,结果让人烦恼了几个月的顽疾竟然好了。

鲁迅先生是总不相信中医的,我开头不敢告诉他,后来医生叫我停止不用去疗治才向他说。再看到我继续服了几粒白凤丸居然把患了几个月的宿疾医好,鲁迅先生对于中国的经验药品也打破成见,而且拿我这回的经验告诉一些朋友。他们的太太如法炮制,身体也好起来了。像讲故事似的把前后经过告诉了萧红先生,而且我还武断地说,白凤丸对妇科不无效力,何妨试试?过了一些时候,她告诉我的确不错,肚子每个月都不痛了,后来应该痛的时候比平常不痛的日子还觉得身体康强,她快活到不得了。等到“八一三”之后她撤退到内地,曾经收到她的来信,似埋怨似称谢的,说是依我的话服过药丸之后不但身体好起来,而且有孕了。战争时期生小孩是一种不容易的负担,是不是我害了她呢?后来果然听朋友说她生过一个孩子,不久又死去了。

(《追忆萧红》)

曹革成介绍了3月30日萧红写给胡风的信。信中写道“萧军到延安了。聂也去了,我和端木尚留在西安,因为车子问题”,还提到端木说“(萧红——引者注)不愿意丢掉的那一点(指萧军),现在丢了;不愿意多的那一点(指怀孕),现在多了”(曹,2005)。

之后,萧红与端木来到武汉,并在武汉结了婚。1981年笔者采访端木时,他说,当时大家都想去延安,但是萧红不愿意与萧军去同一个地方,由于萧军去了延安,他们就决定去武汉。然而实际上,萧军并不打算去延安,而是来到兰州,准备去新疆。他在新疆有许多老朋友在从事抗日救亡的文艺工作。萧军在那里认识了王德芬(1919—? ),并与她结婚。6月6日,萧军与新婚妻子结伴重返西安,前往成都(《萧军简历年表》)。

后来丁玲说,那时无论如何都该带上萧红去延安(《风雨中忆萧红》)。据说萧红和端木去武汉还有一个原因是萧红的朋友池田幸子频繁写信劝她来武汉。根据《萧红生平年表》,两人在四月份来到武汉,萧红借住在鹿地、池田夫妇家中,端木租住在别的地方。据说萧红还在报纸上公开发表与萧军分手的声明。萧红准备在武汉把孩子打掉,但是孩子月份已大,而且端木也反对,只好作罢(曹,2005)。他们在武汉的一个相对比较大的酒店大同饭店(或者大同酒家)举办了婚礼。胡风、池田幸子、蒋锡金、刘国英等大约十人出席婚礼。关于那时的情景,刘国英是这样回忆的:

在大同饭店内,我父亲(刘秀瑚——引者注)是代表端木家长的。(中略)大家坐在一个圆桌边共12人左右,还有胡风坐在我父亲旁边,还有我的同学窦桂英(现在在美国任教)等。举杯相祝,非常热闹。饭后,我父亲走了,我们也就更自由些,打打闹闹说说笑笑,又逛了一会儿大街。(曹,2005)

萧红身穿她自己做的紫红色连衣裙,脚穿黄色高跟鞋。在刘国英看来,“文化人的穿戴总是怪怪的”。她说,与萧红认识以来,“没有见过她穿一件正式旗袍,总是中不中西不西的”(曹,2005)。池田送来一块衣料作贺礼,端木在《鲁迅先生和萧红二三事》(1981年4月28日)中也提到过这块布料。里面提到,池田初来上海时,为生计所迫在舞场工作过一段时间。那时她与孙文的儿子孙科一同跳过舞,第二天孙科又点她当伴舞,并把这块昂贵的衣料送给了她。后来池田摆脱了那种生活,把这块衣料丢在一旁,没再动过。萧红默默地接过这块承载了池田辛酸过往的衣料,并不打算把它做成衣服。

在两人举行婚礼之前,端木给茅盾写了一封信。由于流亡生活,两人钱已花完,而且也没有新的工作赚钱,想找茅盾借钱办婚礼。这时茅盾往来于广州和香港之间,在编辑《文艺阵地》。他通过生活书店,辗转弄来一百元钱。婚礼结束后,两人又搬回蒋锡金的家。蒋锡金当时已搬至汉口,很少回武昌的家。蒋锡金在《萧红和她的〈呼兰河传〉》中提到,7月,萧红独自找到他,说想搬到汉口来住,他就在楼梯口打了一个地铺。或许是因为萧红与端木的婚姻生活过得并不如意吧。

但是,武汉也不是安居之地。6月15日,日军决意在汉口、广东作战,华中派遣军主力部队于8月下旬进军汉口,10月26日占领汉口。人们相继逃离武汉,端木和萧红也计划离开,但是很难弄到票。后来,罗烽给了他们一张多余的票。那时罗烽的妻子白朗和孩子以及罗烽的母亲都已离开武汉,剩下的那张票可以给萧红或者端木用。田汉夫人(安娥)也在准备离开武汉的船票,她对端木说:“我跟萧红一起走,你就和罗烽先走吧。男两人,女两人,方便些。”这样,端木听了她的话才与罗烽一道来到重庆。

关于去重庆的经过,除了上述端木的证言之外还有许多其他说法。比如梅林这样说,他们本约好一同去重庆,但是到了8月初上船时,萧红说自己有直达船票,留了下来。她便同罗烽和未实现充当某报战地记者愿望的端木b三人先去重庆(《忆萧红》)。此外,《萧红生平年表》中这样写道:

八月,武汉遭到大轰炸,战局越来越紧张。D?M突然去重庆,他不但没带萧红走,甚至连一点应急用的旅费也没有留给她!亏得蒋锡金从生活书店替她借得了一百元钱的“预支稿费”,答应以后补写文稿抵账,总算维持了生活。此时萧红已近临产,贫困难行,借宿于“文协”会址的楼廊……

其中提到的蒋锡金从生活书店借来一百元钱一事,与上述端木通过茅盾借来一百元钱在金额与出处上一致。

之后事情的经过如何,我们不得而知。萧红后来与冯乃超夫人(李声韵)一道离开武汉。孔罗荪在《忆萧红》中提到,武汉大轰炸的第二天,萧红和声韵带着简单的行李来到他位于汉口特三区的家中避难。她们在等船,但是由于没有弄到票,不得不先在他家住了下来。根据《萧红生平年表》的记述,9月,两人从汉口来到宜昌。在宜昌,声韵病重住院,萧红独自前往重庆。

萧红来到重庆时,端木住在《大公报》的宿舍里,当时是几个人共住一间房,而且也没有别的空房,他就暂时把萧红安顿在自己南开中学时的朋友的弟弟范世荣家里。后来,通过复旦大学教务长孙寒冰,端木搬到苍坪街的黎明书店(复旦大学的一个出版部)。以上内容根据端木蕻良的第二任妻子钟辉群所著《端木与萧红》(1998年1月)整理而成。端木哥哥的儿子曹革成热心收集与端木相关的资料,他提供的信息(曹,2005)与此略有不同。根据曹的记述,8月中旬,萧红拜托罗烽去买到重庆的船票,但是罗烽只送来一张票。端木想把票转让了,等待机会两人一起走。但是萧红让端木先一个人过去找个落脚的地方。这时恰好田汉夫妇也打算去重庆,田汉在第三厅主管文艺宣传工作,田汉夫人说田汉办法多,女性之间也便于照顾,端木才只身前往重庆。端木来到重庆后,通过孙寒冰的帮助在黎明书店找到住处,而且还得到了在复旦大学新闻系教书的机会,与复旦大学教授靳以合编《文艺战时旬刊》,这才在重庆安顿下来。端木拜托自己二哥在南开大学时的朋友范世荣为萧红安排住处,之后给萧红写信,催促她早点来重庆。萧红这边,田汉由于工作关系不能离开武汉,夫人转道去了南方,她只好与冯乃超夫人(李声韵)共同行动。8月10日,武汉大轰炸,第二天萧红搬到全国文协临时机关(孔罗荪家)。冯乃超夫妇和鹿地亘、池田幸子夫妇也住在这里。8月末,池田去了衡阳,端木担心萧红,每天都与她通信。9月,终于买到了船票,萧红与李结伴离开武汉。途中,李身体不适,在宜昌住院,大约十天后,萧红安全到达重庆,如约住进范世荣家中。

11月,萧红到了预产期,住进罗烽和白朗在江津的家中,产下一个男婴,不过据说孩子出生几天后便夭折了。《萧红生平年表》中提到这发生在1939年春。据说萧红生产时端木没能守在她身边。绿川英子在《忆萧红》中提到,萧红在重庆时,与绿川夫妇和池田幸子共同生活在米花街的一个小胡同里,那里终日不见阳光。萧红像姐姐对妹妹一般照顾即将临盆的池田。根据鹿地的回忆,池田是在1938年末坐飞机来到重庆的[《“抗日战争”之中》(『「抗日戦争」の中で』),新日本出版社,1988年11月]。萧红写与池田谈论“牙粉医病法”是在1939年1月9日,大概就是这段时间与绿川等人生活在一起的。结合曹革成的记述,这应该发生在萧红生产之后(曹,2005)。绿川说,后来萧红离开她们与端木住在一起,但是端木在朋友面前始终否认与萧红的婚姻。此外张琳在《忆女作家萧红二三事》中提到,萧红在江津生产后,曾经与端木一起来张家住过。

之后,萧红和端木来到重庆郊外的歌乐山,住进云顶寺里的一间空房间里。萧红在那里写下《滑竿》(1939年春)、《林小二》(1939年春)等作品。根据《萧红生平年表》,1939年夏,两人住进北碚嘉陵江畔的复旦大学文摘社内。不过根据端木的回忆(1981年笔者的采访),由于他在复旦大学任教,他们搬到沙坪坝(北碚)的复旦大学农场苗圃。虽然环境很好,但是由于是四人间,不久后他们又搬到王家花园(秉庄)的教授宿舍。萧红在那里写下了《呼兰河传》(1940年12月20日)和《回忆鲁迅先生》(1939年12月)。散文《长安寺》(1939年4月)也是在那里完成的。据说萧红经常带着端木到长安寺喝茶。此时,端木与曹靖华等人筹备发行《文学月刊》,《新华日报》主编华岗为他们提供了全面帮助。但是由于王明解除了华岗的职务,杂志最终没能发行。萧红也在筹划在上海发行的杂志《鲁迅风》的姊妹版《鲁迅》。萧红在3月14日(1939年)写给许广平的信中提到,鲁迅喜欢装订精美的书,所以也计划把这本杂志做得漂亮些。不过这也由于战火没能实现。9月10日,胡风等发起成立“中华全国文艺界抗敌协会北碚联谊会”。武汉成立“中华全国文艺家抗敌协会”时,萧红没有参加;这次,萧红参加了(曹,2005)。

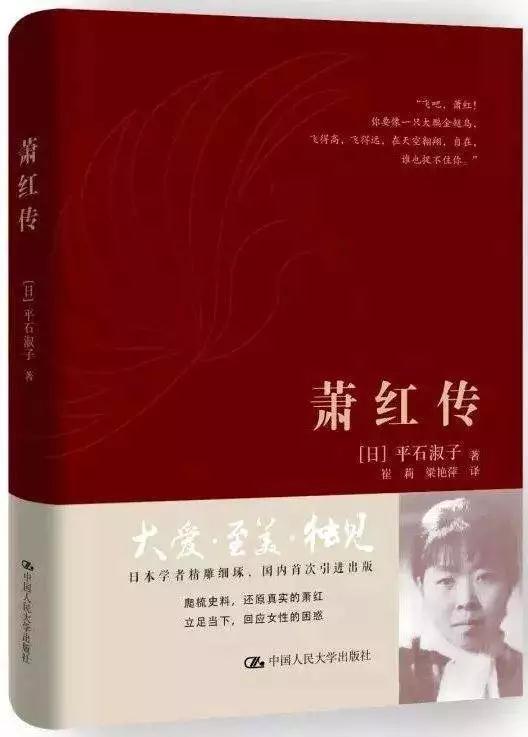

(节选自平石淑子著,崔莉、梁艳萍译《萧红传》,中国人民大学出版社,2017年10月。标题为编辑所加。)