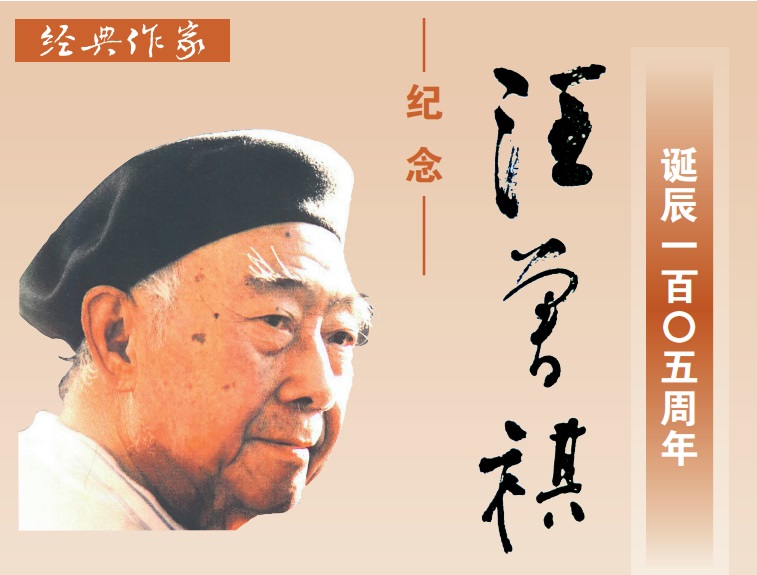

经典作家专刊——汪曾祺

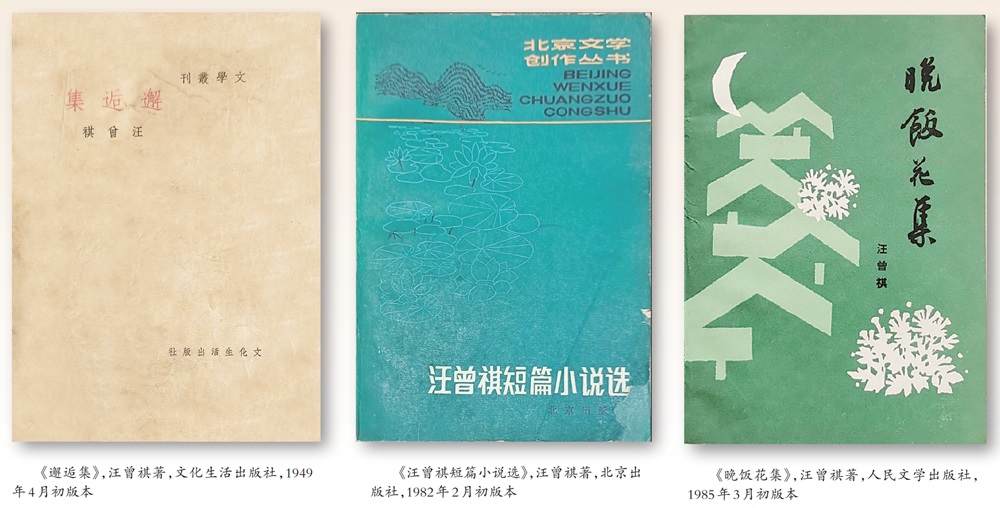

汪曾祺,江苏高邮人,作家。1939年考取西南联大中文系,师从闻一多、朱自清、沈从文等文学大家,深受他们为人治学风范的影响。毕业后,先后在中国建设中学和致远中学执教。1949年4月,他的第一本作品集《邂逅集》出版,收录早期创作的《复仇》《老鲁》等8篇作品,这些作品表现出作家对多种写作风格的大胆探索。一年后汪曾祺进入北京市文联工作,先后担任《北京文艺》和《说说唱唱》编辑,其间创作了京剧剧本《范进中举》。1954年,汪曾祺进入中国民间文艺研究会《民间文学》编辑部,深入接触民间文学,创作出小说《登记》。1962年,进入北京京剧团担任编辑,同年在《人民文学》发表短篇小说《羊舍一夕》。新时期汪曾祺创作了《骑兵列传》《受戒》《岁寒三友》《大淖记事》等小说佳作、《昆明的雨》《沈从文先生在西南联大》等散文,《汪曾祺短篇小说选》《晚饭花集》先后出版。汪曾祺的作品散淡从容、风趣幽默、富有诗意。 今年是汪曾祺诞辰105周年,本刊特邀专家学者郜元宝和计蕾撰文,评述汪曾祺精彩的写作人生,怀念其为人风范。

——编 者

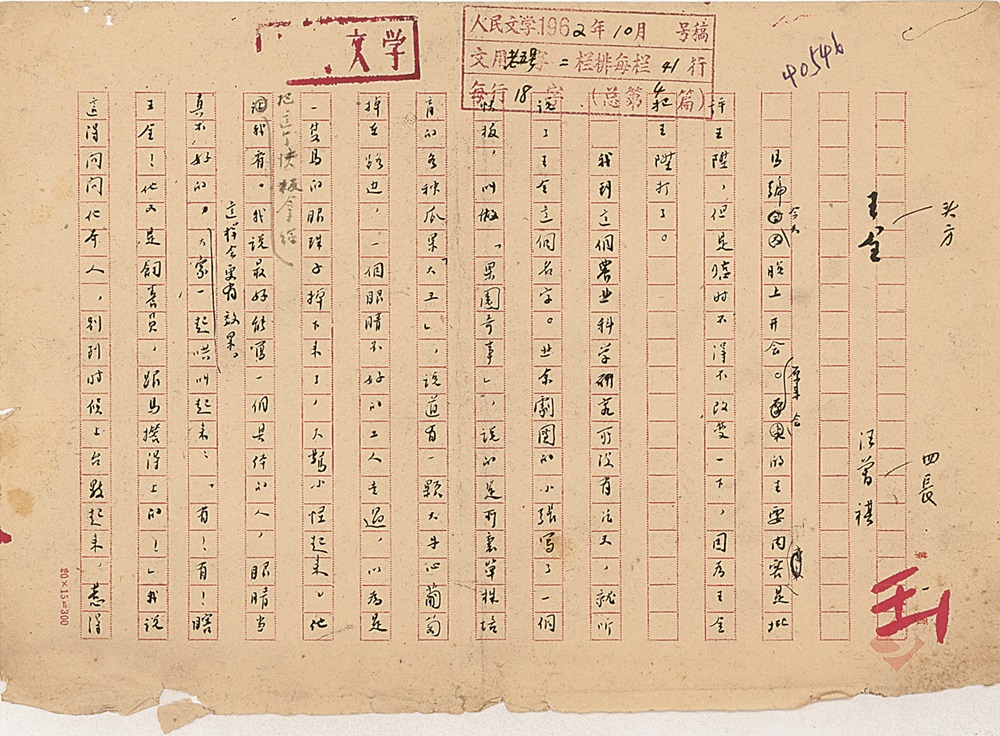

汪曾祺小说《王全》手稿 中国现代文学馆藏

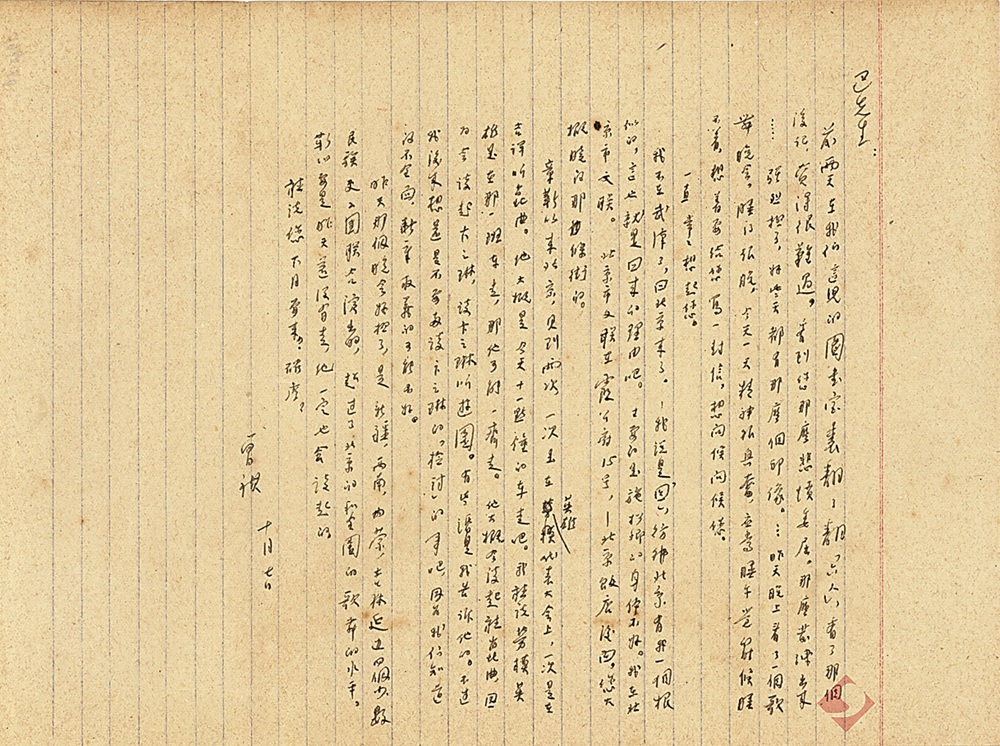

汪曾祺致巴金的一封信 中国现代文学馆藏

汪曾祺在上海的教书经历

□郜元宝

1983年7月,汪曾祺以他1946年9月至1948年3月执教上海致远中学的生活为蓝本创作了短篇小说《星期天》,其中提到“我”所在的一家私立中学“学生多半是附近商人家的子女”,这可能并非虚构。上世纪三四十年代“上海福利营业股份有限公司”陆续编印的《上海市行号路图录》(又名《上海商用地图》)显示,当时上海各区临街商铺鳞次栉比,整座城市已达到很高的商业化程度。汪曾祺走出小小的致远中学围墙,满眼都是挤挤挨挨的商号,自然觉得这所学校学生都是“附近商人家的子女”。

其实也有例外。从山东青岛赶来上海与父亲汇合的诗人臧克家的两位公子,通过李健吾的关系借读(后来甚至借住)于致远中学,他们自然不是商人家子女,更谈不上“附近”。从学校到臧克家、郑曼夫妇居住的北四川路寓所将近5公里,步行需要一个多小时。为扩大社会影响,校长高宗靖经常出席各种社会活动,这本身就有一种广告效应。此外致远中学每年还在各大报刊登载特别的招生广告,限额(不少于百分之三十)招收贫寒人家子弟做“减费生”或“免费生”。贫寒的暨南大学校友子弟还可优先享受同等待遇。臧家兄弟就是这样招进来并受到特别照顾的“减费生”或“免费生”。据当时一位学生回忆,汪曾祺班上还“有一个男同学,父亲是清道夫”。【详细】

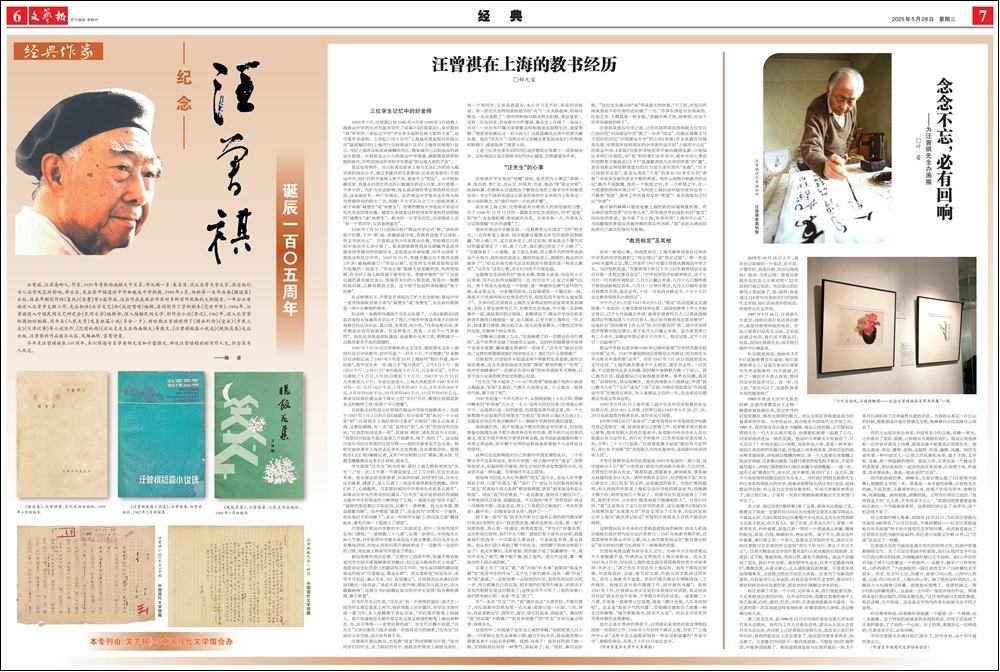

“只可自怡悦,不堪持赠君——纪念汪曾祺诞辰百年书画展”一隅

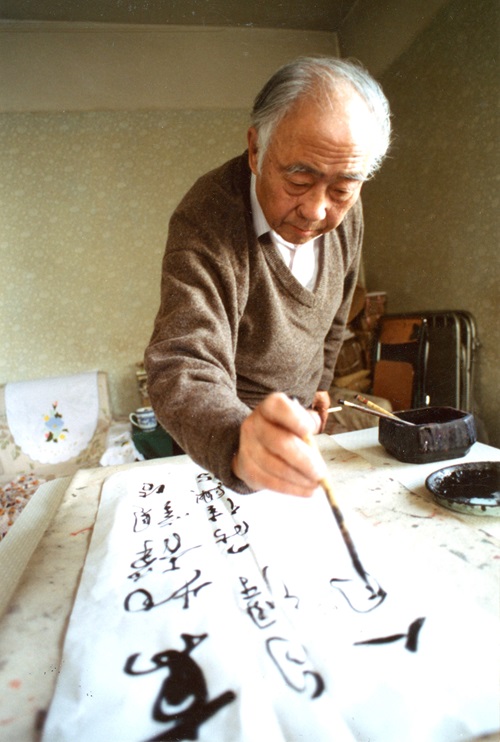

汪曾祺进行书法创作 汪曾祺家属供图

念念不忘,必有回响

——为汪曾祺先生办画展

□计 蕾

2019年10月15日上午,我在办公室接到一个电话,对方说:计蕾你好,我是汪朝,你还记得我吗?我说:当然记得!您是汪曾祺先生的女儿汪朝对吧?22年前我们通过电话。电话那头的汪朝马上笑起来了,说:是呀,我是通过114查号台查到你们中国现代文学馆,他们告诉我你的电话,你果然还在文学馆。

1997年5月16日,汪曾祺先生逝世,我给汪家打电话表示慰问,就是汪朝老师接的电话。在此之前我们没有见过面,之后也没通过电话,我们还不算认识。但是,因为汪曾祺先生,似乎我们随时可以熟起来。

听汪朝老师说,2020年3月5日是她爸爸百年诞辰,他们家想给老头儿(这是汪家对汪曾祺先生的亲昵称呼)办个画展,打听了一圈似乎不那么容易,想问问文学馆是否可以。我一听,马上说:“那太可以了,这是我20多年前的愿望呀!”【详细】

[网络编辑:陈泽宇]