吴丹鸿:1920年代中期新诗的“中衰”

在白话诗发展的第一个十年中,研究者的关注点主要集中在两个阶段:一个是从1917年胡适发表《白话诗八首》到1921年郭沫若的《女神》出版所构成的开创期,一个是1925年后由新月诗派与象征诗派所形成的白话诗形式的建设期。在这样的对照之下,夹在这两个时期之间的几个年头就显得格外尴尬,这几年的分期问题也成了早期新诗史的分歧所在。

白话诗热闹的尝试期究竟在什么时候告一段落,即使早期诗坛的主力军中也有不同的说法。早在1921年6月,周作人就在《新诗》一文中发出叹息:“现在的新诗坛,真可以说消沉极了。”[1]而胡适在1922年3月写的《〈尝试集〉四版序》中却十分乐观地认为白话诗早已站住了脚跟,不仅反对论已经破产,而且新起的少年诗人显示出了比他本人更彻底的解放,让他“一头高兴,一头又很惭愧”[2]。在30年代左右出现了对早期新诗史进行鸟瞰的“分期说”,无论是体现唯物史观的三段式进步论(蒲风、草川未雨),还是强调新月派对新诗形式革命的历史性意义(饶孟侃、徐芳、余冠英),或是对左翼的革命诗歌感到区隔的文人(沈从文、芮麟),都在各自的分期叙述对1923年到1925年的这几年的论述十分模糊。

朱自清在《中国新文学大系·诗集》导言中,两次提到一个模糊的节点:“《流云》出后,小诗渐渐完事,新诗跟着也中衰。”[3]“后来也有赵元任氏作了《国音新诗韵》。出版时是十二年十一月,正赶上新诗就要中衰的时候。”[4]《流云》出版时间是1923年12月,由此可见,朱自清虽然在导言中没有按照分期的程式进行论述,但是对于这个“中衰”的节点却十分敏感。朱自清并没有解释他所说的“中衰”期,在述及1923年年底郭沫若的《星空》和宗白华的《流云》相继出版后,就笔锋一转跳到了“十五年四月一日,北京《晨报诗镌》出世”。于是,在这两个时间点之间的这一段,成为新诗头十年的叙述中最为跳跃的一环。草川未雨这样解释:“到十三年到十四年的时候,不但出版的诗集少了,就是报章杂志上的诗篇也不如以前风行了,这个时期是最寂寞的时期了。”[5]如此一来,对这两年的新诗面貌进行梳理,是填补由分期论所形成的整齐好看的新诗史框架不可少的工作。

朱自清

一、朱自清的新诗“中衰说”

朱自清的“中衰”论断与他撰写《中国新文学大系·诗集》导言所参阅的材料不无关系,由于编选时间紧张,在期刊方面他“只用《诗》月刊和《晨报诗镌》”。《诗》月刊是由刘延陵、朱自清、俞平伯和叶圣陶几个文学研究会同人组办,于1922年年初创刊至1923年5月(因主要编辑人刘延陵出国)停刊。这一份中国首个新诗专刊出现之后,又有另一种诗刊《诗学半月刊》于1923年3月创刊。这两份诗刊,与《晨报诗镌》可谓是“当时诗坛上影响最大的刊物”[6]。《诗》月刊与《诗学半月刊》都致力于扶掖初涉创作的新诗人,《诗》月刊先后登载了83位诗人的467首新诗,确实为朱自清的选诗工作提供了丰富的“库存”。相比之下,由黄绍谷、熊佛西、廖仲潜和欧阳兰等人主持的《诗学半月刊》更像是小范围内的同人刊物,主要刊登的也只是“北京诗学研究会”成员的作品,青年诗人之间互相捧场以占领文坛局面的特点比较明显。在《诗学半月刊》登场的诗人虽然没能入选各种新诗选集,但是在1923年到1925年这两年新诗的寂寞期,还是能在不少刊物上见到他们的身影,成员中的廖仲潜和欧阳兰还因创作上的作风问题被鲁迅多次暗讽。这两个诗刊可以说代表了这期间中国诗坛青年诗人的基本面貌。然而这两个诗刊维持的时间都很短暂,《诗》月刊1923年年中停刊,《诗学半月刊》1924年年初停刊,正是朱自清所说的“中衰”节点的前后。

在《诗》月刊上被朱自清“选中”的作者,在《诗》停刊之后大多都没有在新的平台上继续创作。除了几个已经资历颇深的文学研究会元老,如俞平伯、朱自清和叶绍钧,生活与职业上并无大的变动,仍然继续耕耘自己的园地。许多年轻作者却在这两年经历了从毕业到入职的变动,社团同人因此分散,如赵景深离开天津赴河南任教,绿波社的活动因此有了很大的变化,不少成员开始离开天津向北京发展。湖畔诗社也因为冯雪峰和汪静之毕业离校,忙于生计,社团成员之间偶然的聚首已属不易。而《诗》月刊上几个自由来稿的作者,也如流星一般,只在《中国新文学大系·诗集》里留下了雪泥鸿爪。新诗发表一般都没有稿费只有赠刊,于是靠新诗打出名气之后的年轻人,往往借由已经收获到的人脉和名气转向收入更加稳定的职业,如教职、翻译和编辑等。这两年间普遍的沉寂,除诗人境况的变动外,也与当时出版行业的状况有关。1924年与1925年已经少有书局愿意为初出茅庐的诗人出版诗集,自费出版成了主要的出路。湖畔诗社谢旦如的《苜蓿花》就是自费出版,魏金枝的《过客》因为经费不足而未能出版,刘梦苇的《孤鸿》也无经费刊印。到1925年,自费出版诗集已经成为普遍现象,徐志摩和李金发的第一本诗集都是自费,连文学资历颇深的王统照到1925年也需要自费才能出版诗集《童心》。

诗集在市场的遇冷,使得准备出道的年轻诗人在出版诗集之前都要先经营出一点名气。闻一多在准备将《红烛》付印之前,就有这样的顾虑:“什么杂志报章上从未见过我的名字,忽然出这一本诗,不见得有许多人注意。”[7]于是他先发表了对俞平伯的《冬夜》和郭沫若的《女神》的评论,借着对这两部诗集的批评带出了自己的诗观,为自己不久后回国大施拳脚做准备:“我觉得归国后在文学界做生涯,故必需早早做个名声出去以为预备。”[8]当时像闻一多这样有意识地为自己的文学生涯作规划的青年或许不在少数,但真正将“诗人”作为志业的并不多。在小诗与恋爱诗流行起来之后,一两个短句就能算一首诗拿去投稿登报。在校学生通过投稿发表而得来“新文学家”的名号之后,即可以在毕业后的前途上有不少的加分。因此沈从文后来这样说道:“国内被称或自称‘诗人’的虽日见其多,真在那里傻头傻脑写诗的,倒并不怎么多。”“新诗集成为‘赔钱货’。”[9]由此可见,新诗写作的回报主要是文化身份上的增值,实际上的经济效益并不可观。

《诗》月刊停刊后,创造社的刊物《创造日》《创造季刊》《创造周报》都在1923年底与1924年上半年间停刊。郭沫若的《瓶》虽然写于1925年3月,但是也等到1926年再办《创造月刊》时才发表。郭沫若在1924年3月停编《创造周报》后,就从上海又回到了日本,专心投入翻译河上肇的《社会组织与社会革命》。数月后回国就去宜兴调查齐燮之战的后果,又在学艺大学短暂地上过几次钟点课,还“第一次”向商务印书馆“卖文”换面包,卖的主要是译文。为此闻一多曾发出如此感叹:“以郭君之才学在当今新文学界首屈一指,而穷困至此。世间岂有公理哉?”[10]

由此可见,朱自清所说的“中衰期”的现象,与诗人的减产、诗集出版的遇冷、文学青年进入文坛之后的转向等选择都有关系。草川未雨对这两年新诗的萧条,给出了综合的解释:“这其中的原因,其实很简单:一方面是一般人对于新诗轻视,各书店为了营业的关系也不愿出版诗集;另一方面是创作诗的人兴趣消沉,感到创作的疲劳,重要的还是在后一个原因,因为作者乏味,诗兴淡然漠然,读者才不感兴趣,于是轻视,再则嘲笑。”[11]沈从文则说得更直白:“新诗到这时节可以说已从革命引到建设的路上,在写作中具有甘苦经验的,渐渐明白新诗不容易作,更不容易作好……玩票的诗人已不好意思再来胡闹打油凑热闹。”[12]草川未雨提到的评论界的“轻视与嘲笑”,与“玩票诗人不好意思再来凑热闹”有着直接的因果关系。因此,要解释这段时间新诗的“中衰”,除出版环境对新诗人的苛刻之外,还需从创作本身的风貌和评论界的态度进行观察。

二、诗坛的批评焦点:滥与假

1923年左右的小诗运动逐渐达到高潮时,伴随着新诗创作量的激增,对于新诗的批评也更为严酷起来,其中对于当时新诗“粗制滥造”的批评最为常见。《时事新报·学灯》就做出如此声明:“学灯决定对于新诗起一种甄别运动,因为新诗太滥了。吴稚晖先生新发明了一个‘白话打油诗’的名词,不妨即用这个名词来代表目下对于文学毫无学养而开口胡诌的新诗罢。”[13]一位读者在读了记者这则通讯之后,也写信表示同意:“现在报纸和杂志上的新诗,委实太滥了,所以《学灯》这种甄别运动,我以为是很要紧的事情,并且希望其他的出版物,对于新诗,也要如此。”[14]可见在白话诗站住脚跟之后,新诗之“滥”的现象已然成了编辑与读者之间的共识。这种“甄别”的运动很快就在评论界有了回应,但是甄别的标准却常以“不是诗”“非诗”此类粗暴的定评将早期新诗的许多成绩一笔勾销。

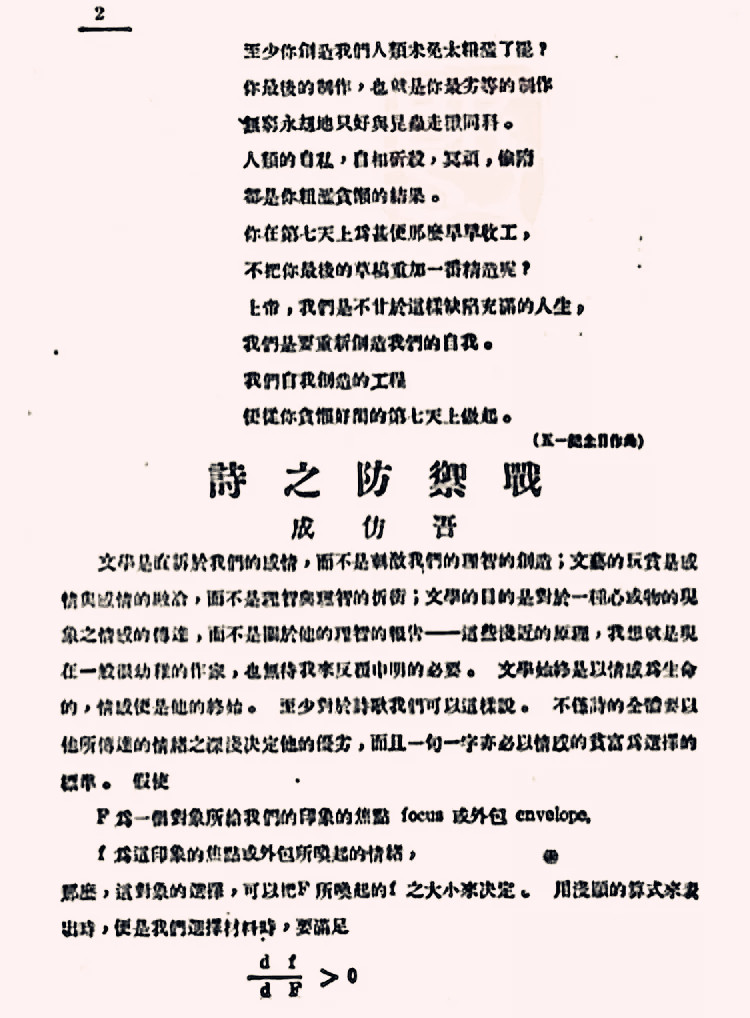

子贻(胡哲谋)这样总结五四之后的新诗坛的局面:“做新诗的人大概都以为新诗底(的)地盘已经是坚固了,便不肯再去虚心研究讨论。而反对的方面的态度却沉淀下来成了一种冷淡的蔑视。”[15]这与草川未雨所观察到的“轻视和嘲笑”一样,这种“蔑视式”的批评确实是1923年到1925年之间的一种特殊现象。由成仿吾的《诗之防御战》开始发难,出现了对20年代早期出版的重要诗集清算式的批评,张友鸾的《新诗坛上的一颗炸弹》、周灵均的《删诗》和张耀翔的《新诗人之情绪》均是此类。成仿吾在《诗之防御战》中摘引胡适的《尝试集》中的诗段,批评为“浅薄的人道主义”,又称康白情的《草儿》中的不少作品是“演说词”和“点名簿”,当时已成小诗运动领路人的周作人也被他说“这不能说是诗,只能说是所见”。成仿吾将这些名作称为“诗的王宫的一堆野草”[16]的说法,被星星文学社的张友鸾沿用,《冬夜》《草儿》也被他视为“一堆野草”;另一个社员周灵均在《删诗》中也对早期新诗集施以大刀阔斧的筛评。与此同时,素数在《“新诗坛上的一颗炸弹”》对这一类“抹杀一切”的批评表示不满,但是对于1923年左右的诗坛,他也说:“近来新诗底朽腐,我也承认。”[17]

此类盛气的指摘发生在“新诗已经站稳脚跟”之后,早期的新诗集依靠白话所形成的天然的先锋性已经失效,新诗进入了新一轮的“甄别”机制。在具有普遍共识性的批评标准或批判性理论尚未到来之前,1923年开始的这一轮甄别,只是粗率地以“诗/非诗”“真诗/假诗”为基本的组别,并不具备话题的生产性和创作上的指示意义。从更实际的方面来看,这类批评的风气与新诗的“朽腐”都来自共同的新文学环境:新诗集无法再靠白话的专利吸引读者之后,新诗人的出道乃至出名就需要去自寻更多的话题性。诗歌评论“辣度”的增加,以及对前辈诗人的重判,既是有意借助五四诗人的热度吸引眼球,又是试图再造新一轮的文学浪潮并乘势而上。一向对自己的文学道路很有规划的闻一多,在1922年就和梁实秋一起出版《〈冬夜〉〈草儿〉评论》,为自己回国后出版诗集制造出适宜的“空气”。他对俞平伯《冬夜》的评论虽然抑多于扬,但整体上还是符合他那时“批评之态度宜和平”的主张。到1925年3月回国前夕,他的态度就有了很大的转变:“在‘非挑衅不可’的创意下,他则鼓励梁作‘批评之批评’,‘用意在将国内之文学批评一笔抹杀而代之以正当之观念与标准’。”[18]怀着此番推陈出新的野心,在具有足够的学养储备和创作经验的前提下,他在回国后不久就将新诗创作带入了“新格律”的阶段。

星星文学社与诗学研究会的青年学生却缺少闻一多这样耐心的计划,往往尚未形成成熟的观点就急于抛出豪语以求一鸣惊人。张友鸾后来也承认自己当时批评得过火:“记不得十九岁或廿岁时,曾在《京报·文学周刊》上发表一篇《新诗坛上的一颗炸弹》,从胡适之直骂到康白情。……当然那篇文字中不免有少年的火气在。”[19]张友鸾1922年才刚从安庆到北京就读平民大学,与平民大学的几个同学组织起星星文学社后,就在文学社的会刊《京报·文学周刊》上发表了震动颇大的《新诗坛上的一颗炸弹》。这篇文章为张友鸾招来了不少反对,章洪熙说他是“把每本诗集举出一两首诗来,乱骂一顿,笼统地加上些‘哲理’‘词化’的罪名”[20],可见这篇文章与成仿吾的《诗之防御战》的“战术”十分类似。张友鸾很快做出回应,表示自己向诗坛投出“炸弹”出于好心“完全是对诗的进化抱大希望”,是为了诗的“进化”[21]。

成仿吾、张友鸾和周灵均等人试图“估定文艺的新价值”[22]的批评战术,确实是想在这个阶段给新诗再造一个新开端。成仿吾在清点完名人名作中“不是诗”的部分,他又批评了近来的小诗和哲理诗两种倾向:“多少朋友们的活力已经消耗在这种倾向之下了!我们如不急起而从事防御,我们的新文学运动,怕不要在这两种倾向之间沉滞起来了?”[23]然而1923年年底之后的新诗发展,既没有如他们所愿有了新局面,也没有继续在小诗和哲理诗两种倾向上堆积,批评的焦点转向了恋爱诗之间互相因袭的陈词滥调。恋爱诗的“滥”与“假”成了评论者的批评焦点,现摘录1924年刊登在两大报纸副刊的几段诗论如下:

但新诗到了现在,却渐渐有些毛病了;在近几年来,这种毛病却愈是显著。这毛病是什么?就是失真。试看近年来的新诗界,我们所触目的,无非是些爱呀,月呀,花呀,草呀;一味的滥调,一味的仿造,要寻几首确乎是作者“自己的;真情流露的诗”真可说是十难得一呢![24]

现在文坛上盛行的新体白话诗,除掉少数的作品,将达到成熟的期候,足供我们的欣赏外,余剩的都是些喋喋的语声,漠然的笑,无谓而虚伪的呻吟。——尤其是描写恋爱的未成熟底作品,充满在文坛上,“什么花呀!月呀!爱人呀!接吻呀!拥抱呀!好甜蜜的梦呀!你的心就是我的心呀!……”。靡靡之音,一唱百和,哈哈,这是新诗吗?[25]

作者只知死模仿别人,全没有半点儿独创的新鲜的诗意,因此他们的作品流为“千篇一律”,说一个新鲜的字眼差不多是出乎他们的能力之外,也非他们所情愿。[26]

我们贵国的新诗人近年来数目的增加,很是可惊。某一种刊物完全是诗,某一种刊物有诗若干首。在这几千百首新诗中间,难于有一首与人以感兴;因为都是Emotionless的,抄袭的,矫揉制造。[27]

这些评论虽没有张友鸾等人浓烈的火药味,然而言语之中“轻视与嘲笑”的态度并没有太大的区别。这个阶段的诗作为人诟病的,是丧失了五四时期对白话诗的“真率”“质朴”的精神设定,一个哀伤多情的抒情主人公形象成了青年们的自我想象。这种自我想象在新的历史主体形成之前本是不可避免的,却也极容易被评论者看成是“虚伪”“失真”的表演性人格。另外,随着新诗文本总量的增加,刊登在报章杂志上的诗作随即也就成了投稿者的范文,新诗人除了从古典诗词中直接取用“花”“月”的意象,也会在习作中借鉴当前流行的修辞表达,对此朱自清也有类似的批评:“自由诗派的语言大抵熟套多而创作少,境界也只是男女和愁叹,差不多千篇一律;咏男女自然和旧诗不同,可是大家都泛泛着笔,也就成了套子。”[28]评论者口中的“千篇一律”“模仿别人”“一唱百和”等批评,尚且只是说明当时的新诗人缺少创意和才能。让这种“摹仿”的习气真正成为问题的,是这段时间层出不穷的抄袭案,并由此引发了对于新诗写作伦理和诗人的素养的讨论。

闻一多

三、新诗人的抄袭案

1923年到1925年间,新诗的抄袭问题成了报纸杂志上的新热点。在读者的告发之后,作者的辩解、友人的维护和编辑的声明轮番登场,如此一来二去就成了一笔笔文坛旧账。1924年8月树声就怀疑石评梅的《微笑》是抄袭徐志摩的《去吧》,为此石评梅颇为无奈地回应说:“学诗余年,才得到这点回响;不能不说是评梅的荣幸!……我实不知‘黄昏的归鸦’和‘互问着消息’已暗暗地犯了抄袭的嫌疑。”[29]让她哭笑不得的是,长期在诗田耕耘,最后却是因为被怀疑“抄袭”才得到关注。这也从侧面说明,新诗的创作空间仍旧狭窄,存在着大量被重复使用的意象,诗作之间的相似性使得“抄袭”变得难以界定。

关于这种尴尬状况的成因,评论者一般是有两种诊断,一种是以树声为代表的,认为是诗人起笔太易,急于凑数发表,所以等不及灵感的喷发,就靠模仿和拼贴来量产诗作,因此他呼吁:“祈求爱好新诗的朋友,只需注重诗的质上,无妨让情感澎湃而不能遏制时,成就一首好诗;不要胡凑称一本新诗集出版便好。”[30]有读者在读完树声和石评梅的这一番对簿之后,提出了另一种具有代表性的诊断:“这些受过新文化洗礼之诗人,作起诗还不敢赤裸裸的抒写真景真情,有什么说什么,终日用些杜鹃、玫瑰、紫罗兰等无论何时、何地、何人都可应用的字句来渲染,结果弄得张女士的诗和李先生的诗,竟无大分别。”[31]这种解释除新诗语汇的狭窄之外,还涉及新诗人抒情的胆怯,而表达上安全牌打得都差不多。几个月后,《晨报副刊》上又有一篇《又是一个“抄袭的诗人”》,这篇文章指出《甜蜜》一诗与《京报副刊》上的《甜蜜的回忆》高度重合,作者虽然觉得可能是一稿多投,但他讥笑道“抄袭已成为我贵国的诗人的老习惯了”[32]。

在上海文坛,新诗抄袭的现象同样频繁。《民国日报》曾上演这样顺藤摸瓜侦破“抄袭连环案”的一幕:1925年12月《民国日报》的编辑收到了多封揭发抄袭的来信,其中一封先是指出李残痕的《乡梦》是抄袭葛有华的《乡梦》,另一封来信则是说李残痕的《乡梦》是抄袭赵吟秋的《梦乡》,而赵吟秋的《梦乡》才是抄袭葛有华[33]。如此一来,谁抄谁就成了一笔饶舌的乱账。可以确定的是抄袭风气确实存在,“原创性”也在连环的抄袭中无迹可寻。没过多久,又有读者来信揭发李残痕抄袭,认为他的《海滨之夕》是抄袭《创造周报》上邓均吾的《海滨之晚》。与《晨报副刊》上两种抄袭的诊断不同,这个读者给出了抄袭现象的第三个缘由,那就是文学青年对于“诗人”头衔的虚荣心:“我想,或许残痕君被灿烂的诗底王宫,和美丽的诗人头衔眩惑了。”[34]

在这两年间的抄袭案中,最有名的是欧阳兰抄袭剧本和郭沫若的译诗一事。欧阳兰是北大诗学研究会的成员,在《诗学半月刊》上频频露面,发表了不少诗作诗论。后又登上了《晨报副刊》,与徐志摩始有往来。1924年《诗学半月刊》停刊后,部分成员如欧阳兰、石评梅组成蔷薇社,编辑起《京报》的另一个副刊《妇女周刊》,欧阳兰于1924年出版的诗集《夜莺》就是蔷薇社丛书的一种。1925年1月,欧阳兰所作的剧本《父亲的归来》在北京女子师范大学的新年同乐会上演出,后被指抄袭日本菊池宽的作品《父归》。不久后,又有人指认欧阳兰发表在《妇女周刊》上的《有翅的情爱》是抄袭郭沫若翻译的《我爱那有翅的恋爱》[35]。《妇女周刊》初期由欧阳兰编辑,后因抄袭丑闻曝光,他才声称自己要赴欧洲求学,并且将编辑职务交给了石评梅和陆晶清。

欧阳兰的抄袭案之所以会被扩大,全因他在被揭发抄袭之后,还化名为“雪纹”和“琴心”在报纸杂志上为自己写辩护文章。这一手段被发现之后,欧阳兰一度信用破产,成了文坛丑闻。然而这一事件会在文学史上留下印迹,还因为得到了鲁迅的关注,并且与鲁迅在20年代中期对新诗人的态度有着颇为直接的关系。我们如今所熟悉的“撤稿事件”与“阿呀体”实际上也与欧阳兰的这起抄袭案有关。

四、“阿呀体”的由来

1924年10月下旬,孙伏园因不满鲁迅的《我的失恋》被《晨报副刊》的代理总编刘勉己撤稿,一怒之下辞去了《晨报副刊》的编辑职务,同年12月接手了《京报副刊》。与此同时鲁迅也参与创办了《语丝》和《莽原》周刊,由此实现了从“投稿”向“自办”的身份转变。如果没有《我的失恋》的撤稿,就不会那么快有《京报副刊》《语丝》和《莽原》这些有意与《晨报副刊》相抗衡的阵地出现。换句话说,这是由一首拟古打油诗所引发的报刊空间进一步分化的事件。

《我的失恋》是戏仿当时流行的失恋诗已成学界常识,对此也有鲁迅亲笔的追认:“当时‘阿呀阿唷,我要死了’之类的失恋诗盛行,故意做一首用‘由她去罢’收场的东西,开开玩笑的。”[36]历来关于这首诗的解说,除了笼统指出这首诗是对“阿呀体”的讽刺,还流传着一种说法认为它是对徐志摩的失恋诗的戏仿。孙席珍认为诗中的“猫头鹰”是暗讽徐志摩的《济慈的〈夜莺歌〉》,“冰糖葫芦”“发汗药”也都能在徐氏的文本中找到对应[37]。但徐志摩的《济慈的〈夜莺歌〉》明明发表于《我的失恋》之后,鲁迅自己也从未说过徐志摩的诗是“阿呀体”,被他批评为“阿呀体”的是另一位青年诗人“琴心”,即欧阳兰。

欧阳兰是当时北京大学的学生,1924年5月出版了诗集《夜莺》,如果说鲁迅诗中的“猫头鹰”真有所指,那么欧阳兰的“夜莺”也比徐志摩的“夜莺”在时间线上更为符合。1925年1月欧阳兰的剧作和诗作被指抄袭后,又借用他在北京女子师范大学的女友的名字“琴心”“雪纹”为自己写文章辩护[38]。孙伏园在主持《京报副刊》之后,不到3个月就刊登了“琴心”的7首诗作。鲁迅在得知“琴心”其实就是欧阳兰时,还在文章中“嘲弄”了孙伏园一下:“但占去了你所赏识的琴心女士的‘阿呀体’诗文的纸面,却实不胜抱歉之至,尚祈恕之。”[39]

顺着鲁迅这句话去查阅琴心的诗作,会发现所谓“阿呀体”实际上并没有什么“阿呀阿唷,我要死了”的句子,但很明显的是充满了消沉哀怨的情绪,如“我俯视这消尽繁华的旧都,/我感到已成荒冢里的囚徒!/已过的年华不堪回首,/阳春非不老,幸福更何求?”[40]“黄昏里送来了一阵歌声,/低迷凄婉似在吊唁,我已死的春心,/我默默地跪在墓边,/我无言地忧郁呜咽!”[41]这些诗句也印证了鲁迅对1924年之后文学青年创作的论断:“玄发朱颜,却唱着饱经忧患不欲明言的断肠之曲。”[42]这些“断肠之曲”在成为流行的腔调之后,不仅失去了深挚的情感,还变成了忸怩作态的撒娇和表演。

欧阳兰的“阿呀体”并非鲁迅讽刺的靶心,被他斥之为“琴心式的玩意”[43]的是这种伪装成另一人为自己辩护的行径。这一狡猾的做法增加了鲁迅对于青年作者的警觉,在“琴心案”曝光之时,鲁迅立即就怀疑与欧阳兰同为诗学研究会成员的廖仲潜也化身女读者在《京报副刊》上为自己捧场。七月份,他又提到:“沈从文,就是休芸芸,他现在用了各种名字,玩各种玩意儿。欧阳兰也常如此。”[44]他误将丁玲的信视作沈从文乔装女性的把戏,大约也是由于“琴心事件”之后的警备心理。他对于“阿呀体”的批评,与此类男扮女装的文痞行为不无关系。这是新诗人的成名机制已经有章可循后,白话诗从无师可法转向了有“体”可循,新诗人从推崇“觉醒”和“说真话”到衍生出了各种角色扮演的文坛生存法则。无论是抒情的方式,还是作家的品格,都偏离了鲁迅对于“真”的要求。

即便如此,鲁迅对于欧阳兰之辈的鄙夷和对“阿呀体”的讽刺,也不能全盘代表鲁迅对于此时新诗的基本态度。应该看到,他不仅在“诗歌已经奄奄一息”[45]的时候集中进行散文诗创作,开始翻译他认为的最好的抒情诗人裴多菲的作品,又对文坛上针对新诗的各种批评进行反驳。鲁迅在讽刺“阿呀体”的同时,却又不满当时北京大学心理学教授张耀翔在《新诗人之情绪》中对“阿呀体”的批评。张耀翔对《尝试集》《草儿》《女神》等9部诗集进行了感叹词与感叹号的统计,结果显示“了”“啊”“呀”是中国新诗人使用频度最多的语气词,这些语气词往往也都是与感叹号连用。张耀翔认为这种流布甚广的一嗟三叹的表达方式,正是“亡国之音”[46]的表现。为此,鲁迅数日之内写了《又是“古已有之”》《文学救国法》和“一首拟古的新打油诗”予以回应。他后来惯用的“阿呀体”的说法,应该也是从张耀翔这篇文章中对“啊呀”的统计中得来的。他认为将中国的国运归咎于新诗人的“感叹”的说法,无异于回到了宋朝的“禁诗”,相当于给本已畏缩的青年诗人再下一道箝口令。他自是不认同张耀翔的说法,但这并不意味着他对于新诗人“叹息”成风的现象没有意见。可是对这些青年要如何鼓励、如何批评,在有意的帮助与新添的戒心之间,鲁迅经常也陷入“如何说”的困顿。

1925年“五卅”事件发生后,新诗的写作风气又一次大变,蒋光慈自俄国回来出版了诗集《新梦》,开始了新诗中革命的呐喊;闻一多也从美国回来,与新月派同人开始了白话诗新一轮的形式实验。而鲁迅还在为“阿呀体”头疼时,报章上的新诗却又换了一种风貌:“先前是虚伪的‘花呀’‘爱呀’的诗,现在是虚伪的‘死呀’‘血呀’的诗。”[47]在这之后,为早期纯真的恋爱诗做辩护已经没有了必要,鲁迅很快意识到:“现在不是写恋爱诗的时候了。”[48]

结语

朱自清的“中衰说”在大方向上呼应了五四文学史中“落潮”的叙述,段落划分上也与三段式的“分期说”没有大的出入,尤其是在对徐志摩等人引领的新格律诗派的再造起点的意义,他在《中国新文学大系·诗集》导言中也有不吝笔墨的强调。而对1926年再造起点之前的那两年,他有着比其他论述者都要敏感的审度。应该说,他的“中衰论”使他有别于一种鸟瞰式的全局观,而带来了某种在场感。毕竟这种分歧点的感受是处于1924年的文坛中人特有的一种惶惑:“国内现在的文艺,已经走到了分歧点,须要一种特殊的文艺批评来指示前途,这自然也怕是中国现代文坛最需要的。”[49]在可以指示前途的批评家到来之前,诗坛上出现更多的是对前期成绩的清算和对当前状况的不满。由新诗写作本身带出的种种文学价值观的变异和诗人素养的问题,在这期间报刊人际的纠葛与新诗公案中又得到了充分的展现。

在白话新诗运动开展了七八年之后,无论是当时的评论者还是后来的新诗史撰述者,都认为新诗发展到了一个“分歧点”。尤其是在小诗的潮流退却之后,新诗发展进入了一个形式上的涸水期,“假冒伪劣”的作品、“抄袭现象”与表达方式之间的相似性都显示出新诗写作空间的收缩。新诗进入一个自我复制乃至彼此复制的阶段,在产量上或许可观,但是在这其中已经缺少真正的生长点。文学空间本身开拓性的努力,让位于文坛上声名与位置的争取,这说明了为何自称“诗人”的人数在增加,新诗市场和读者人数却在萎缩的原因;也解释了为何经历了这一段“中衰”之后,徐志摩与闻一多在1926年所带起的新一轮形式革命为何能得到那么多的肯定,因为在此之前,“滥”与“假”的问题已经成为诗坛的痼疾,“新格律”的提倡也不失为对症下药。

到20年代中期,鲁迅看到新诗中曾经让他振奋的“觉醒”的声音,很快就疲弱下来,这时新诗的“敌人”不只是那个不可见的顽固的传统文化,还是报章上批评家们白纸黑字的指摘和冷笑,还有青年们自身颓丧的状态。此时他的意见和讽刺,也必然会成为在报章形成的文化空间内一次话语权的角力。面对此时诗坛的乱象,鲁迅不同于闻一多等人,把药方开在新诗形式上的整治。鲁迅对新诗的设想,始终是将青年人的精神状态置于诗的技巧之上,真诚、精锐和勇猛的品质是他最为看重的诗人品格。这种对诗人精神素养的强调,又与“五卅”之后对于革命诗人的主体塑造有着内在的一致性,象征着新诗发展中对于诗人人格的不断提出要求的另一脉。从这个角度看,朱自清所谓的“中衰期”其实为后起的重要的新诗主张积蓄了种种可能,解释这个“衰而变法”的过程或许比简单地标注出这个节点更为重要。

成仿吾:《诗之防御战》,《创造周报》1923年5月11日第1号。

注释:

[1]周作人:《新诗》,《晨报》1921年6月9日。

[2]陈绍伟:《中国新诗集序跋选一九一八—一九四九》,湖南文艺出版社,1986,第44页。

[3][4]赵家璧主编、朱自清编选:《中国新文学大系·诗集》,上海文艺出版社,2003,第4、6页。

[5]草川未雨:《中国新诗坛的昨日今日和明日》,上海书店,1929,第115页。

[6]陆耀东:《我国二十年代的三种诗刊》,载《中国现代文艺资料丛刊》第8辑,上海文艺出版社,1984,第108页。

[7][8][10]闻一多:《闻一多全集》第12册,湖北人民出版社,1993,第33、100、196页。

[9][12]沈从文:《新诗的旧账》,载《沈从文全集》第17卷,北岳文艺出版社,2002,第96-97、96页。

[11]草川未雨:《中国新诗坛的昨日今日和明日》,上海书店,1929,第115页。

[13]《通讯》,《时事新报·学灯》1923年10月26日第26号。

[14]杨空:《通讯》,《时事新报·学灯》1923年11月16日第16号。

[15]子贻:《杂感》,《文学旬刊》1923年6月12日第76期。

[16][23]成仿吾:《诗之防御战》,《创造周报》1923年5月11日第1号。

[17]素数:《“新诗坛上一颗炸弹”》,《时事新报·学灯》1923年7月9日第9号。

[18]刘纳:《怎样在文坛“打出一条道”——以闻一多为例》,《黄河》1999年第3期。

[19]张友鸾:《郭沫若先生》,《新民报晚刊》1941年11月15日。

[20]章洪熙:《反对“炸弹”批评家》,《晨报副刊》1923年7月10日。

[21]张友鸾:《通讯》,《时事新报·学灯》1923年7月23日第23号。

[22]张友鸾:《新诗坛上的一颗炸弹》,《京报·文学周刊》1923年6月16日第2号。

[24]周阆风:《我们现在所需要的文学作品》,《时事新报·学灯》1924年7月16号第80号。

[25]钟仪:《这是新诗吗?》,《时事新报》1924年7月14日。

[26]张鹤华:《新诗坛上的恋歌(续)》,《民国日报·觉悟》1924年第5卷第21期。

[27]树声:《抄袭的诗人》,《晨报副刊》1924年8月20日。

[28]朱自清:《新诗杂话》,生活·读书·新知三联书店,1984,第8页。

[29]评梅:《此生不敢再想到归鸦》,《晨报副刊》1924年8月27日。

[30]树声:《抄袭的诗人》,《晨报副刊》1924年8月20日。

[31]沅生:《诗的用字》,《晨报副刊》1924年9月13日。

[32]汪震亚:《又是一个“抄袭的诗人”》,《晨报副刊》1924年12月24日。

[33]《编辑余谈》,《民国日报·觉悟》1925年12月22日第22期。

[34]方悔:《盗窃的诗人》,《民国日报·觉悟》1925年12月22日第22期。

[35]陈永森:《抄袭的能手》,《京报副刊》1925年4月第114期。

[36]鲁迅:《我和〈语丝〉的始终》,《萌芽月刊》1930年第1卷第2期。

[37]孙席珍:《鲁迅诗歌杂谈》,《文史哲》1978年第2期。

[38]房向东:《鲁迅与他的论敌》,上海书店出版社,2007,第543页。

[39]鲁迅:《来信》,《京报副刊》1925年5月第138期。

[40]琴心:《阳春非不老》,《京报副刊》1925年第26期。

[41]琴心:《上帝望着我微微地笑》,《京报副刊》1925年第108期。

[42]刘云峰编:《1927—1927中国新文学大系导言集》,天津人民出版社,2009,第83页。

[43][44][47]王世家、止庵编:《鲁迅著译编年全集》第六卷,人民出版社,2009,第258、294、289页。

[45]鲁迅:《诗歌之敌》,《京报·文学周刊》1925年第5期。

[46]张耀翔:《新诗人之情绪》,《心理》1924年第3卷第2期。

[48]汪静之:《鲁迅——莳花的园丁》,载《鲁迅回忆录》上册,北京出版社,1999,第381页。

[49]伯符:《文艺批评管见——读〈新诗坛上的恋歌〉》,《时事新报·学灯》1924年6月10日第10号。

- 刘伯明:理解学衡派的另一线索[2022-01-26]

- 倔强的少数:学衡派在东南大学[2022-01-25]

- 吴晓东:“说不尽”或不可能说尽的废名[2022-01-24]

- 张春田:现代文学文献学的传统[2022-01-20]

- 《新潮》同人的哲学关切与新文化运动的衍进[2022-01-19]

- 吴福辉:最是诚恳一书生[2022-01-17]

- “祖国之爱”·时间·空间:东北作家群再考察[2021-12-29]

- 朱君允:穿越历史尘埃的“灯光”[2021-12-29]