张业松:贾植芳先生的秘诀和宝藏

《贾植芳全集》出得很漂亮,我在见到出版社的领导和编辑以后,一再表达了感谢,确实值得感谢。这套书是这个时代出产的少数真正值得读书人收藏的出版物之一。现在社会生活稳定,出版条件好了,作家作品的产出和传播状况都比过去的时代好了许多,不论是已逝的还是在世的,我们不断看到许多作家的文集或全集出版出来,经常是一出就是一大排,乃至一书架。但恕我直言,我有时候看着这些出版物不免会想,这当中许多书,对于当事人和相关方,可能只有一个“事情”的意义,“当时”的意义,传承的意义、收藏的意义恐怕是说不上的。但贾先生的书不同,它是直接关乎读书人、可以营养人的,对每一位读者都有意义。任何一位读者在任何情况下遇到它,拿起来读下去,我相信都可以从中获得滋养,使自己头脑充实起来、心胸扩大起来。这是贾先生的书和其他的书不一样的地方。

这种不一样的关键在哪里呢?我看到有人议论说,贾先生是作家,但十卷《全集》中“创作”只有两卷,数量之少不免令人感慨。我想这样的感慨还是有些浮于表面,看到了贾先生一生命运坎坷,能够用于正常写作的时间不多,才智未能充分发挥的一面,固然是对的,但另一方面,人的才智之所以称之为才智,正在于其“能动性”,无论在怎样的环境条件下,总能找到寄托、生长、作用的场所和机会。或者说,人的才智的不同凡响之处,恰恰在于它的成长性和适应性,如果它有,一定是在与环境的交互作用中生成、发育和起作用的,如果不长成这样,一定会长成那样;如果不用在这里,一定会用在那里。

比如说,环境条件不利于培育悲剧智慧,说不准会利于培育喜剧智慧;环境条件不利于发挥写小说的才华,说不准会有利于发挥写书信、写日记的才华。塞翁失马,焉知非福,这是从个人得失方面看常有的表里不一,也就是辩证思维,用以衡量作家作品的表现形式和内在质地之间的参差,我相信也是一样适用的。贾先生一生中首先以“七月派作家”的身份为世所重,不要因此看他《全集》中只有两卷“创作”,就自限了估量其作品价值和人生成就的想象力,而还应该观乎其外,入乎其内,做一番由表及里的探求,去看它的内在质地。

贾先生这套《全集》里包含了他最主要的人生遗产,这份遗产广泛体现在《全集》所收录的先生的方方面面的工作成就上。在我看来,其中至少有三种元素一以贯之,既贯穿在这套书所有种类的文章当中,也贯穿到其中的每一个字;并且三者密切关联,相互促发,构成内在贯通的精神气场,自成一种生机盎然,令人流连忘返的精神世界格局。我想,这才是真正具备生命力的精神养分,世世代代的读者都可以从中获得营养,滋荣自身,并从而造福社会,传承未来。

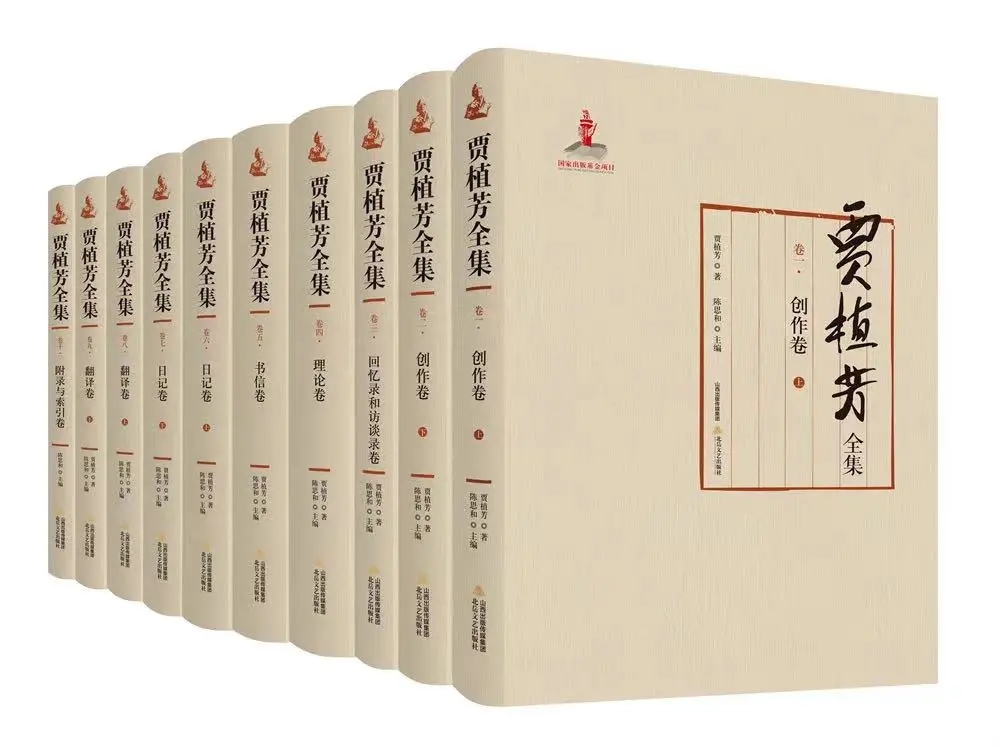

《贾植芳全集》 贾植芳著

我从贾先生著述中所见所感的精神遗产,主要体现在三个方面:

第一,当然是丰富的人生阅历。贾先生生平传奇,经历了很多。尽管二十世纪总体上是全球动荡的世纪,但与他同时代的人经历丰富到他这种程度的人,恐怕也是不多的。从参加一二九学生运动到赶上晚清以来第二波留日潮,在日本邀请郭沫若参加留日学生举办、萧红主持的鲁迅追悼会,这是在大人物身边;抗战全面爆发后弃学回国,参加第三厅的青年战训团,投身沙场,也是在大历史之中。此后从抗日战场到各式监狱,从战壕到文场,从乡村到城市,活跃于广阔国家和广大社会的各个块面,在时代的矛盾冲突最激烈、最能够锻炼人的地方历经磨炼。所谓传奇人生,往来黑黑白白之途,出入人人鬼鬼之间,老归大泽,隐身上海,妙悟于“上海是个海”。贾先生到晚年就有点大隐隐于海的感觉,在大海里面畅游的体验。他丰富的人生阅历可以从书里面读到,对后人来说就是宝贵的认识材料,从中可以知道很多事情,见识各种各样的人,获得教益。

第二,通达的胸怀和豁达的人生态度。贾先生一生遭遇实多,那些遭遇和磨难,换做别人也许就被压垮了(这样的例子也不少),但是在他这里好像经历了某种奇妙的转化,他不仅没有被压垮,反而使自己的精神丰富和超越起来,将苦难做成了人生和智慧的养分。苦难的经历在漫长岁月的内心消化和转化中变成了故事、笑料和“段子”,既用以自嘲,也用以观世。红尘冷眼,精神上的超脱感,不知不觉使他消去了早年的热情激越,作品风格变得沉郁苍劲,为人处世却反而更加嬉闹和乐,变成了有名的“段子手”和“故事大王”。我们读书的时候喜欢朝他那里跑,除了他热情好客使年轻人觉得好接近之外,更重要的他喜欢也善于讲故事,听他聊天总是很受益。这些故事和段子写在书里,文笔和修辞也是别具一格,有流利洗炼的一面,也有“以天下为沉浊,不可与庄语”的一面,都是富于智慧和教益的。

我印象很深的是,他大概从俄国作家那里读来的,说老了以后最大的人生愿望就是活着参加自己的追悼会,躺到告别台上听别人来对自己说三道四。还说,老了以后一再去参加老朋友的追悼会,看到墙上遗像总是不由自主起一种幽默感:火葬场里唯一不变的是钉子,而挂上去的遗像每天在换。这种死后想象,也是现代文学、包括中国现代文学的传统,比如鲁迅就曾写过《死后》,想象一个人死在道路上,运动神经废灭了,知觉还在,而经历各种可怕的“存在之烦”,终于“只看见眼前仿佛有火花一闪,我于是坐了起来”(《野草·死后》),懒得死了。新时期文学中也有不少人写,比如短篇小说《我的追悼会》(张笑天)、话剧《一个死者对生者的访问》(刘树纲)等。这些想象和思考,既体现超脱的心态和对生死之际的人生究极秘密的好奇,也富于喜剧精神和某种超越性的哲思,是心理宽敞、精神自由的体现。

贾先生留给人世的最后教训是“把人字写端正”。这样的教训,泛泛而谈可能使人不得要领,在这种豁达和超脱的境界下来谈,显然才是有分量和富于说服力的。

贾先生曾应邀为某出版社提供过一则座右铭,其文曰:“在绝望的坚壁前面,正是希望的火光闪烁着的地方。因为只有在这个时候,你才发现了自己的存在,肯定了自己的价值,明了了生存的意义。因此,生命的最大价值,不在你从世界得到了什么,而是体味到了什么。这里才有诗,才有哲学。”(《贾植芳全集》卷二,第6页)这真是夫子自道,也正是贾先生能将苦难转化为人生财富和智慧的秘诀所在。

第三,不懈的向善追求。贾先生的书中和他整个人生实践中对我触动最大的一点是不懈向善的追求。在我的体会中,他做的任何事情都是有一个向善的、面向未来的、面向更好可能性的方向。这个方向驱使他做各种各样的事情、尽各种各样的努力。他喜欢说“我是社会中人,不是学问中人”,这句话借自梁漱溟(《贾植芳全集》卷一,第403页),意思与梁先生立足于社会实践和改造的学术旨趣表达有所不同,贾先生更侧重强调个人是社会性存在,离开了社会并没有真正的个人自善的空间和意义,人只能在社会中获取和践行学问,那样的学问才是真正有价值的、应该毕生追求的。就学问求学问,或以学问求经济,那也许是有价值的,不过不是他所知道的。

贾植芳

参与《贾植芳全集》编集的过程中,我系统读了贾先生的书信日记,曾写过一篇文章(张业松:《书信里的八十年代——贾植芳致古剑书信发微》,《山东社会科学》2019年第2期),当时最有感触的一部分是他退休前夕的经历。1985年底,一批重新恢复待遇的老年人差不多要到退休年龄,学校要开各种会议,要搞动员,那些人好不容易被平反、解放回来,工作没几年要退休,学校推进该项工作的压力和阻力可想而知。贾先生在日记里记录了他受邀参加的会议。1985 年 11 月 21 日下午,校党委召开民主党派和无党派人士会议,通报即将准备实行的聘任制和退休制办法,贾先生应邀参加。这个会上人们议论纷纭,担心学术变权术、政策的“灵活性”成为护身符等,谈锋四射。

当此情形,贾先生写道:“我也发了言,表示愿意、愉快地接受退休处理。”想来应是当场表态干脆利落地满足了会议主办方的预期吧! 他在日记里进一步记录自己的想法说:“我二十五年不能工作,平反后干了六年……我应该争取自己的自由时间,因为‘譬如朝露,好日无多’,我得有一点时间做自己应该做的事——写回忆录,不能再充当廉价的劳动力了。这几年工作每年都在加码,任务层出不穷,但工资待遇仍基本不动,自甘自苦,更要紧的我不应该就这样用去有限的光阴,应把我的生活史告诉给世人,为后人留念,也给历史画像。”(《贾植芳全集》卷七,第95页)

在别人看来是待遇的问题,在贾先生这里是人生选择的问题,如何使自己剩余的生命用到更有价值的事情上面去,在这里他做出了选择,决定以充分自主的方式,更有效地利用了自身生命,把自己的生活经历和人生经验留给后人。从这里,一种内心有火、不以世俗的权位为虑的知识分子作家的本色呼之欲出了。这就是具体而微的以自己的力量促使社会朝向未来、朝向善的更好的方向转变的动机和努力的体现。这种动机和努力始终在贾先生的人生实践和写作中鲜明地体现出来。

人生匆促,世事纷纭,随着社会的不断变化,后来有人可能曾为他感到惋惜:退休过早,没能为自己赢得更多的晚年保障等等。进入新世纪后,他的退休工资之低,也曾一度成为街谈巷议的话题。但至少就我所知,无论公开还是私下,我不知道他曾就此表示过任何后悔的意思。晚年的贾先生,多数时候是喜乐开怀的。多年以后,当我有机会对先生决定退休的过程做这番回顾的时候,不禁心头肃然,深深为先生在这一时刻的决断所打动,认识到那是真正的知识分子的本色光辉之辉耀。

基于上述,我认为这套书确实是一套与众不同的书,值得每一位读者珍惜、珍藏。

纪念贾植芳先生诞辰105周年暨《贾植芳全集》出版座谈会

另外这套书尽管做得非常漂亮,但也只能说是目前条件下最完美的状态,“全集不全”的普遍现状在这里照样存在。还有很多贾先生的遗文,有待于我们继续收集,继续征集,包括今天这个场合有很多朋友,自己或者家人曾经得到过贾先生的书信,我们希望可以通过各种方式汇聚到我们这里来。另外现在电子数据库对旧报刊的处理日益充分,也会也更多的佚文找出来。我最近就收到一篇投稿,一位年轻的研究者发现了八篇贾先生的佚文,四篇是他主编的报纸副刊上的编者通信、编后记之类,还有四篇比较大块的文章是他在青岛迎接解放时,发表在上海《大公报》上的。诸如此类,相信日后会续有收获,也有待于大家共同努力。期待不久的将来能够再做汇集,为《贾植芳全集》增添补编。

2021年10月8日在“纪念贾植芳先生诞辰105周年暨《贾植芳全集》出版座谈会”上的发言,11月12日校订。