狄马:塞上名士王雪樵

二〇一五年一月,《中国历代经典碑帖·近现代部分》由人民美术出版社隆重推出。该丛书以人物分卷,以单行本的形式,收录了许多广为人知的书法大家,如沈尹默、潘天寿、张大千、弘一法师等;还有一些不仅是在书画方面,甚至是在中国近现代的政治和文化领域都产生过重大影响的人物,如康有为、梁启超、于右任、郑孝胥等;而令人奇怪的是,在这样一套大型经典碑帖丛书里,也收录了一些以往不仅是在政治文化领域内名不见经传,即使在书法界也少有所闻的人物,如王雪樵就是其中的一位。

王雪樵,清光绪二十年(1894)农历二月二十七日生于陕西神木县城北一个屠户家庭。名光荫,字雪樵,号右军之裔、一苇居士、雪山樵夫、慕陶馆主、寒鸦等。以字行世,真名不彰。幼而好学,聪慧过人,七岁入私塾,十二岁经业师启烈公推荐,为家乡凯歌楼题写榜书匾额,被誉为“神童”。一九一三年负笈京师,入北京法政大学读书。一九一六年中断学业,经国会议员、神木乡贤裴宜丞推荐,回陕任府谷县麻地沟县丞,后任陕西省省长李根源秘书。一九二二年,再随李根源入京,任农商部主事。一九二三年秋因农商部裁员返乡。居乡期间,被邑人推为神木看守所所长、高等小学堂堂长等。一九二九年冬,改任新编八十六师高志清部驻南京军政部代表。抗战爆发后,受绥远扎萨克旗沙王抗日政府邀请,任职沙王府秘书兼参谋。一九三九年农历六月,因伤寒不治,病逝于沙王府。死时仅余一袭破袍裹身。

王雪樵

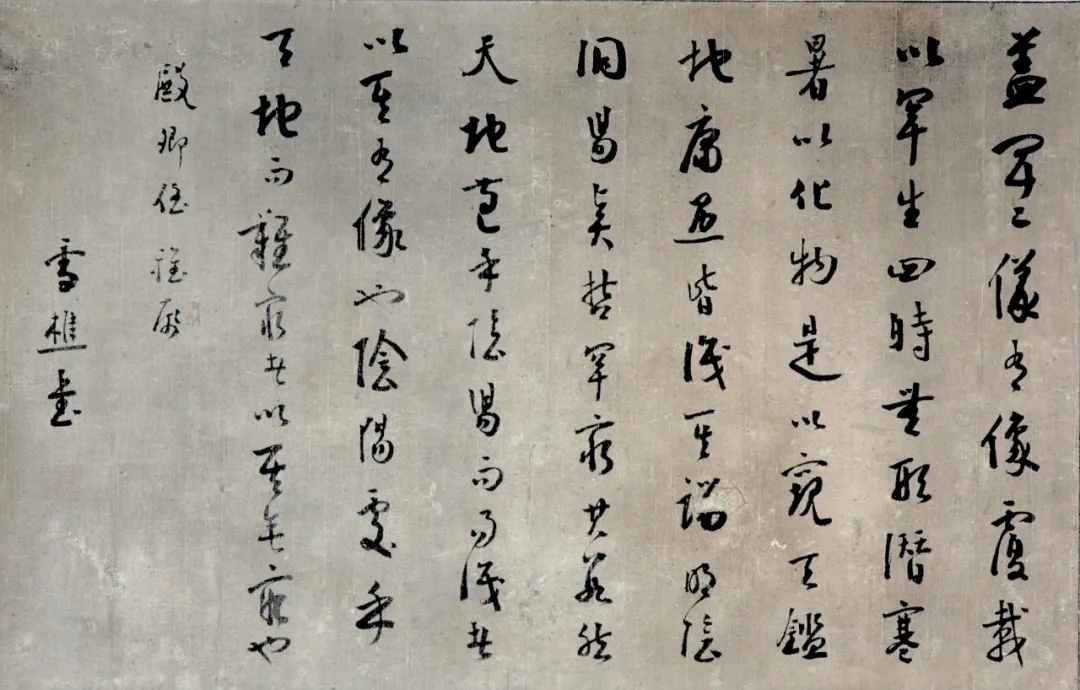

王雪樵书法作品

从以上的简历可以看出,王雪樵的一生主要是在家乡周边活动。成年后虽辗转于京师、长安、南京之间,然终不过微末小吏,全躯保妻而已。如果没有足以骄人的书法业绩,他的名字恐怕早已湮灭在历史的尘埃中了。但问题是,如果他的书法成就足可与这些大家比肩,那么,他的成就何以被埋没近一个世纪之久?他本人又是怎样成为书法史上的“失踪者”的?带着这样的疑问,笔者翻阅了一些地方史志,查考了一些断烂朝报,大致上搞清楚了这些疑问。

一

雪樵一生,幼年失恃,青白阅尽,长而求功,书剑飘零,或有意或无奈,做过几任秘书一类的小官,但以古人“学而优则仕”的标准看,也算不得什么。如果没有他死后日渐隆起的书名,仅以“王秘书”“王参谋”之职,断难见于史乘,闻于乡邻。

幸而先生天资聪颖,少有才名,十二岁题匾“凯歌楼”,闻名乡里。从此受鼓舞,每日黎明即起,不事盥洗,终岁与碑帖为伍,手摹心追,从不旷废。家人常年为其磨墨,臂酸背痛,叫苦不迭。然先生浸淫于秦汉六朝碑碣,晨夕揣摩,乐此不疲,终于形成了自己的书法风格。他以隶法、方笔入行草,以草书入隶楷,师古而不泥古,学新而不媚新。他的字笔法拙朴,浑厚有力,苍凉中见温润,平淡中寓奇崛,有论者称其风为“汉魏风骨笔底参”(钟明善语)。

一九二六年四月,吴佩孚唆使河南的镇嵩军在刘镇华的率领下,向陕西的李云龙(字虎臣)与杨虎城部发动攻击。杨虎城率部进驻西安。时称“二虎守长安”。后经冯玉祥、邓宝珊等率部驰援,西安之围被解。为庆祝胜利,于右任先生邀请塞上名流王雪樵与会。雪樵得讯后,从神木出发,细雨骑驴,跋涉一月,于“游艺大会”开幕前一晚到达西安。第二天,大会开幕,雪樵应邀为“游艺大会”四字题写了会额,受到与会文武官员的一致赞叹。

一九三六年,王雪樵再赴北平,参加“北平笔会”。经过轮番竞选,反复评鉴,他的书法被评为“北方第六”。载誉归来,途径包头,受到河套同乡的盛情款待。居留期间,他为此间经商的同乡留下了不少墨宝。

经过这两次书法盛会的推动,雪樵的书法得到业内人士的认可,一时名声大噪。

可惜造化弄人。雪樵去世后,神木战火不断,遗孀武氏生活艰难,被迫捡出先生两箱子字画换得四垧半水田活命,散落在民间的“文化大革命”中又被当作“四旧”破除,凡家藏先生字迹的,烧之唯恐不尽,连凯歌楼上的匾额也未能幸免。就这样,先生的名号被湮没,成了书法史上的“失踪者”。好不容易等到改革开放,神州解冻,先生之子武绍文(自小过继舅父武止戈,从武姓)凭一己之力,寻访探遗,搜得数百件乃父遗墨。武绍文年迈,又由武广韬等子女接力,终使乃祖遗墨重见天日。

遗憾的是,作为古典时代最后一拨文人,王雪樵的文学作品极少。他虽自诩“辞华综王孟,字意得颜欧”(民国十八年集郑固碑字为殿卿侄书),但这里的“辞华”应当理解为书写的内容,多抄自王维、孟浩然之流的田园诗人,而不是说他自己的文章、诗歌是学习王维、孟浩然的。因为他真正原创的作品极少,流传到今天的,只有四首诗歌、两篇碑记。

一九三一年,雪樵于神木南乡访友,邂逅在此教书的青年路茂槐(字瑞堂),见路虽贫贱,但不坠青云之志,遂作诗一首以赠,诗曰:

日悔诗书误,贫愁日月长。

静思调恶马,投笔战沙场。

这首五言绝句通篇像是自白,又似劝勉。前两句写的是作者自恨平生为诗书所误,以致穷愁潦倒,功业未成。虽然如此,却常常想着弃笔从戎,驰骋沙场,做一名慷慨赴死的好男儿。这是儒家文人常有的感慨,反映的是一种隐逸与济世的矛盾。

他还有一篇散文《重修古佛洞碑记》(《中国历代经典碑帖·近现代部分·王雪樵卷》,人民美术出版社,2015年1月,第1版,第134页),因碑刻不易毁坏,传了下来。当时王雪樵刚从南京军政部任上归来,居家养病,适逢古佛洞重修告竣,应驻地将军高志清之请、本庙会首郭尚万之索,撰写了此文,并书篆额。碑记通篇以散文写成,文章虽短,但叙述古佛洞被发现,生动形象,如在目前;描摹重修之艰难,支左屈右,次第井然。尤其是碑记第二段:“余湖海归来,养疴于斯,抚景枨触,百感交集。落成之日,凭栏四顾,驼峰西峙,龙眼北拱,窟野蜿蜒如修蛇奔环。槛外遥望,杏花滩浓荫青葱,扑人眉宇也。俯瞰城市房屋栉比,烟火万家也。少顷,月出于斗牛之墟,虫声唧唧,凉气侵人,则又有雕栏曲室,焚香静坐,诵《秋水》一篇,盖不知其天上人间也。”活画出一个儒家文人湖海宦游,倦怠于远方,息影林下,在大自然和故乡山水中找到自己的心灵慰藉,得意至极。

其实,这类充满隐逸情调的文字在他的书法作品中随处可见。这些作品虽大都抄自古人、古碑,但在特定的情境下,它反映了书写者的心态。因为中国书法作为一门艺术,本来就不是单纯的技能,它要通过笔画勾连、行意布局“达其性情,形其哀乐”。一九三一年,他为同乡好友庄植亭书联:“宁与渔樵为小隐,不随莺燕逐波尘”;一九三六年,写给乡友刘鹏九的联语:“晨荷簔笠夕谈谷稼,近瞻烟雾远睇风云”;一九二七年,仅为本乡青年宋殿卿即留墨:“文有别才兰在野,兴随诗就月流天”“亭台远望皆胜异,溪山深入自幽奇”“林间煮酒烧红叶,石上题诗扫绿苔”等十余副。在他的书法作品中甚至有一些乐天知命、悲观出世的作品:如“学于古训乃有获,乐夫天命复奚疑”“谁传死后诗千首,莫放生前酒一杯”。但更为突出的是那些抑郁不平、胸有块垒,渴望建功立业的作品。一九二四年,为高家堡友人凌云书联“学苏韩纵横文章,与燕赵豪杰交游”;一九二六年,为友人莪丛书“但见罗友送人作郡,常随祖生先我着鞭”;抗战爆发,谋事伊盟,临行时于二郎山浩然亭书联“浩充天地形影外,然爱风云变化中”;一九三七年,为堂侄王既佑书“得志当为天下士,问心终愧世间人”“欲上青天揽明月,更倾东海洗乾坤”……

这两类作品,反映了一个儒家文人固有的矛盾:隐与仕、穷与达、退与进、独善与兼济、出世与入世……剪不断、理还乱。作为一个儒家文化熏陶出来的读书人,求功名、取富贵,忠君爱民,治国平天下,当然是他的核心价值观;但遗憾的是,雪樵生下来就是一个王纲解纽、礼坏乐崩的时代。年轻时虽经“贵人”扶持,易地辗转做过几任小官,但总的来说很不得志。故而,大部分时光就像他所尊崇的王孟一样,选择了独善。但这种“独善”对他来说,是多么的不甘心呀!

一九二三年,雪樵被农商部开缺,表明他不见容于北洋政府;一九三二年,他在南京军政部谋事,无功而返,表明他失意于国民政府;回神木后,他又到访南乡共产党防区,一探究竟,亦不免失望。穷愁之余,他甚至由外甥李德应陪同,到五台山朝圣,企图通过佛祖菩萨的点化,重返仕途,但佛祖菩萨似乎也没有给他开出光明大道。

这是一个帕斯卡尔说的“一面哭泣、一面追求的人”。“哭泣”是因为他意识到了自己的命运;“追求”是他不屈服于这种命运。应当说,王雪樵一生都在这二者之间徘徊,并没有找到最佳的契合点。

二

一九二三年,雪樵先生从农商部任上被裁撤返乡。地方上可能看他是学法政专业的,便聘为县看守所所长。在所长任上,雪樵公抱打不平、英雄救美的故事广为流传。

时神木有美女号“盖神木”(意为“全县第一”“盖过本县所有女人”)者,因姿容秀丽、身材曼妙,为本邑恶少所艳羡。但“盖神木”性情刚烈,不从恶少摆布。众少便罗织罪名,诬“盖神木”杀人,将其下入牢中。王所长不知是为美色所动,还是正义感驱使,在审理此案时,视“盖神木”有难言之隐,眼见一代花魁要陷入渠沟,冲冠一怒,誓为美人辩诬白谤。

惜时美人新受冤屈,对一切男人皆怀敌意,又见公家人“节级哥哥”也越位攀谈,更是警惕。所长无奈,便利用职务之便,主动搭讪,甚至约在一起抽大烟,让其讲出原委。俟证据收集齐全,亲撰状词,代为上诉,几经周折,终使“盖神木”冤狱昭雪。

“盖神木”出狱后,雪樵又书写条幅,赠与美人,鼓励她自强不息,开辟新生活。后来“盖神木”远嫁内蒙古,生活美满,二十世纪九十年代还在包头安居。可雪樵公“冲冠一怒为红颜”,得罪当地豪强,为恶势力不容,被迫辞去所长职,远徙南京,改聘新编八十六师驻南京代表,始得脱身。

这个故事使我想起《晋书》里的名士阮步兵来。

阮籍(210—263),字嗣宗,陈留尉氏(今河南开封)人。三国时期魏国诗人、竹林七贤之一。门荫入仕,累迁步兵校尉,世称阮步兵。据《晋书·阮籍传》记载:“兵家女有才色,未嫁而死。籍不识其父兄,径往哭之,尽哀而还。”对于这件事,《晋书》的作者房玄龄是这么评价的:“其外坦荡而内淳至,皆此类也。”说阮籍内心淳厚,故外表坦荡。然而,一个人内心再淳厚,外表再坦荡,也没必要跑到一个不认识的女人棺材上哭吧?这除了说明阮步兵是个坦荡君子外,还能不能作别的解释?

在这简短的文字里,我注意到两条信息:一是此女才貌双全;二是此女未嫁而亡。这两点都很重要,缺一不可。如果兵家女虽才色俱佳,但老大已作他人妇;或虽未嫁而亡,但丑若无盐,都不会劳顿阮籍先生前去哭丧。阮籍这是“借他人之酒杯,浇自己之块垒”。这有才有貌的兵家女,就像满腹才华的阮籍本人。“未嫁而亡”就是还没遇到赏识自己的情郎,便香消玉殒,这惨状何尝不似德才兼备的自己,等不来报效的明主,而齿摇发落,视听茫茫?

王雪樵路见不平、拔刀救美的故事亦可作如是观。

这个故事里的主人公“盖神木”,虽未见有何才艺,但貌美倾城,盖过全县妇女,好似才华过人、卓然独立的王雪樵。“盖神木”虽有姿容,而不容于街市,为恶少所欺,就像王雪樵虽有才华,而不容于当世。昔日冠盖京华,如今只落得个看守所长,整日和地痞流氓为伍,岂不痛哉!这时,一种千古文人的悲悯情怀涌上心头。这情怀曾经促使白居易写下《琵琶行》,无名诗人写下《焦仲卿妻》,如今又促使王雪樵以笔作刀,谱写了一曲英雄救美的传奇。

王雪樵生性孤介,不喜逢迎,书法在陕时与于右任齐名,但从不以书媚人。凡平民百姓,红白事有请,即倒贴纸墨,也心甘情愿;而达官贵人,依势作大,虽千金相求,亦断然拒绝。

在神木有一桩妇孺皆知的逸闻,说明先生有富贵不淫、贫贱不移的风骨。一九二七年,陕北镇守使井岳秀师长(1878—1936)过寿,派副官来神木,携带丰厚润笔,求“王先生”写寿幛。时先生正在神木东山关帝庙避暑,副官因有井大人的名头,神情倨傲,言语不逊,雪樵听后不爽,便婉言谢绝:“字不卖钱,恕难从命。”但副官怕回去不好交差,继而以“井大人”的名义相威胁,惹得雪樵大怒,一巴掌将二百两银元打翻在地,厉声道:“请复井大人:是手为父母所生,先师所工,非井大人使然。送客!”那副官见把事情办砸了,就拾起山坡上的银元灰溜溜地跑了。过了几天,驻神木副师长高志清捎话给王雪樵,说井大人隔几天要过寿,他想送幅寿幛,请雪樵兄务必代办。雪樵听了,觉得难为,便一大早跑到兄弟王应中家中“躲难”,说:“兄弟,我这几天要躲一躲,在你家住一阵,我有上好纸张,正好给你写几条。”果然,在兄弟家寄居的时候,为他写了不少条幅、中堂。再说副官回榆林后,另请一位“王先生”写了寿幛,企图蒙混过关。谁知寿诞当日,井岳秀打开寿幛,见此“王先生”不是彼“王先生”,怫然变色,直斥副官“不会办事”。

面对仗势欺人、拿腔拿调的官员,雪樵直言以对,从不假以辞色,他曾录唐人诗赠友人曰“不如高卧且加餐”;而对百工匠作、引车卖浆者流却不惮其烦,但有所请,无不应允,且自嘲曰“暂借老妪复瓦盆”。有一次,当地石匠侯二拉请先生给他写一幅中堂,正好当地驻军崔营长也慕名索字。先生当场答应了侯二拉的请求,写好后又叫侄儿王天佑送去,却当场给了崔营长一个“不好看”。但世事无常,由于雪樵这种无分贵贱、随处布施的人生态度,使得民间保留了他的大量书法作品,虽历经战乱兵燹、文革毁弃,仍有数百件藏于民间。这正应了经上的话:“万事都互相效力。”

一九三八年,先生书屋遭日机轰炸,大量手迹、碑帖毁于炮火。先生被迫移家县城南郊贺家坡村,墨迹亦随之转移。一九三九年雪樵故去后,其遗孀武氏独居该村草屋。会一九四四年夏季大雨,草屋漏雨,武氏央求该村村民搬出字画晾晒,一晒一收,大量作品就被村民“顺走”。问他们拿回家干什么,他们说:“糊窗户。”直到一九四八年,武绍文回贺家坡省亲,仍能见到该村村民用王雪樵的作品“糊窗户”。只有少量作品被保留了下来,因为武氏要拿它们“替鞋样”。

这是一个狂狷文人在混乱年月的极端反应。他的精神基因深深地嵌在传统文化的根脉里。嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、孔融、唐寅、徐渭、郑板桥……都是这个谱系上的人。他们的名字构成了这个古老文明的另一道风景线:率性、任诞、不拘礼法,在桩桩看似怪异的举动里,儒教的伪善、礼法的凶残从此揭穿,人的尊严、生命的自觉却由此扬帆。

三

但同时我们也注意到,如果仅仅将雪樵先生置放在传统文化、古典文明的大背景下,把他描述为一个名士、一个狂人、一个狷士,而忽略了他所生活的具体年代,你就会忽略掉他生命中更为精彩的一页。

他所生活的年月是一个王冠落地、群雄并起的时代,同时也是一个新旧更替、方生方死的时代。多少新思想、新主义在这块土地上孕育诞生,培植生根。任何一个关心世事变化的知识分子都很难置身事外。

在检阅雪樵先生的年谱时,我注意到两件事,也许与雪樵一生的书法成就比,算不得什么,但对当地的风俗转移、新文化的传播、生成,厥功至伟,不得不提。那就是一九二三年,王雪樵被北洋政府开缺,回到闭塞、保守的蕞尔小县——神木,就任县大学堂堂长(小学校长)和“天足会”会长的时候,在当地掀起了惊世骇俗的运动。

王雪樵是一九一三年离开家乡,入读北京法政大学的。从《政府公报》对其出任府谷麻地沟县丞的任命和当时报纸登载《李根源入陕之迎拒》的时间(《申报》1916年11月8日)来看,他由北京回陕应该是在一九一六年底或一九一七年初。此后长期服务于李根源省长,做秘书一类的工作。也就是说,“五四运动”爆发时,王雪樵本人并不在北京,而在偏远的西安,但当时西安也爆发了规模盛大的游行示威活动,以支持北京的民主运动。六年后,他再次跟随李根源到京,供职农商部主事,一年后却遭遇北洋政府的“二次裁员”,雪樵不得不黯然返回神木。

一个经受过时代大潮的洗礼,又接受过西方法治教育的年轻人,回到一个保守、闭塞的“熟人社会”,心情之苦闷可以想见。他在这一时期书写了大量二陶(陶渊明、张问陶)的作品。但在短暂的沉寂过后,他性格中那种积极进取、奋发有为,“海到无边天是岸,山登绝顶我为峰”(为堂侄王既佑书)的一面再次凸显出来。

他和旅外回乡的青年史仙洲、张耀庭等人联合起来,一起组织演讲团,上街宣传新思想、新文化,号召“打倒孔家店”,提倡“民主、科学”。这些观念很受年轻人和开明士绅的欢迎,但遭到守旧派人士的强烈抵制。他们将这伙人视为洪水猛兽,直欲除之而后快。

一九二三年,王雪樵担任了神木大学堂堂长(小学校长),他在学校里废除了私塾教育,开设了数学、史地、格致(自然)、体育等课程,还在课余组织学生剪辫子、到郊外旅游,这些“大逆不道”的行为招致了守旧派人士的极大愤慨。他们不时怂恿一些人到学堂门口叫骂、扰乱。雪樵针锋相对,毫不退让,并亲书虎头牌一面,上写“学堂重地,毋得擅入。倘有故违,送县惩戒”十六字,挂在校门口,旁边还竖立木杖一根,以示恫吓。

捣乱不成,守旧派人士又变换花样,在校内有意塞进两处私塾。当新派老师讲课时,他们就叫学生摇头晃脑,大声诵经,以此来遮盖新派老师的讲课。雪樵发现后,立即找到这些老学究,要他们滚出去。学究们不服,告到县衙,县官不理,急得他们大骂雪樵是“神经病”,并送外号“王疯子”,但雪樵不以为忤。相持数月,最终迫使私塾退出学堂。此后,新派学生更加仰慕先生,有一位叫张祉繁的年轻人甚至自号“伴樵山人”,以示支持。

更加惊人的是,他成立民间组织“天足会”。

中国妇女缠足由来已久,屡禁不止。辛亥革命后,孙中山先生早于一九一二年三月即发布“大总统令”,通饬各省,劝禁缠足。但陕北地处偏远,积习难改,神木妇女罕有放足者。雪樵在担任大学堂堂长时,就和进步学生张毅成立“天足会”,自任会长,鼓吹妇女放足。

具体办法有文武两种:文的是,到街上集会、派会员搭台演讲、编写歌谣,鼓励放足,其词曰:“三寸弓鞋自古无,观音大士赤双趺。不知裹足从何起,始自人间贱丈夫。”武的有,雇佣“宋大脚”为“查脚委员”,每日坐轿鸣锣,逐户宣传。遇家中妇女积极配合,主动放脚,“宋委员”在轿中颔首,以示嘉奖;如见守旧妇女,三寸金莲,拒不配合者,“宋委员”在轿中示意,轿前“委员”立即掏出事先备好的铁钩一根,将此妇摁倒,金莲钩破,扬长而去。这些惊世骇俗的举动,使得本邑守旧势力惊骇莫名,恨不得将“王疯子”食肉寝皮而后快。他们把钩破的小鞋扔到王家的房顶上,或将裹脚布缠在王家的门环上,甚至唆使一些地痞流氓,到王家门上,高叫王雪樵的父亲王泽林的乳名“王年狗”,以示报复。但雪樵并不畏惧,依旧晨起练字,午后巡街,若无事然。后来抗战爆发,日本飞机轰炸神木,这些当初哭哭啼啼的妇女跑得比兔子还快,她们又哭着说:都亏“王疯子”救了咱!不然只能等着挨炸。

现在我们知道,这些离经叛道的举动,实际是“五四精神”在一个蛮荒之地的延后反应。王雪樵是胡适、鲁迅、陈独秀在陕北的精神兄弟。他是鲁迅笔下的狂人。狂人的名言是:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字,是‘吃人’!”对于他所处的“三千年未有之大变局”,“王疯子”就是他最好的冠冕。

最后强调一句,由于地域及自身的局限,他没有勇往直前,成为胡适、鲁迅、陈独秀;也没有迅即退后,成为严复、林纾、辜鸿铭。王雪樵就是王雪樵。他是旧时代最后一位名士,同时也是新时代最初一位知识分子。

2020年12月29日-2021年1月11日

草于古长安