苏福忠:《林纾的翻译》说了些什么

《巴黎茶花女遗事》

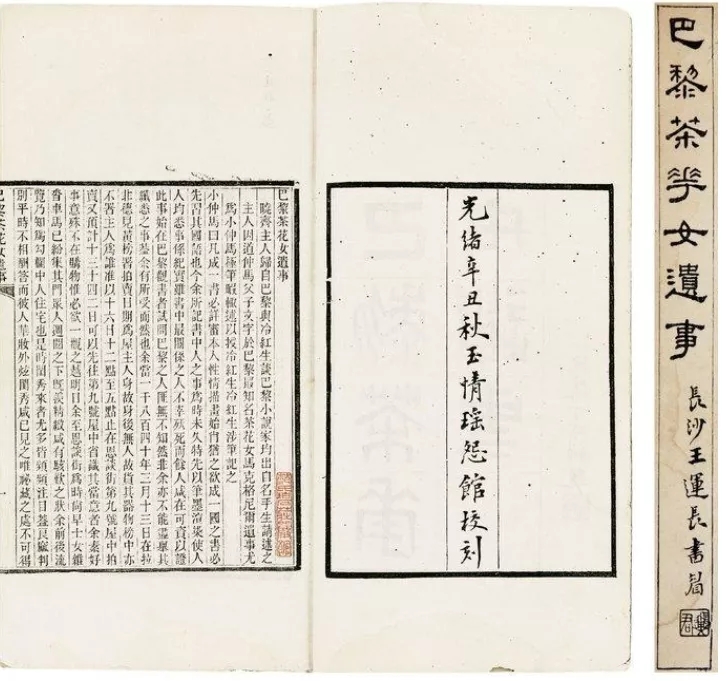

王寿昌口述,林纾笔译,何之硕批《巴黎茶花女遗事》1901年玉情瑶怨馆刻本

林纾

一

钱钟书先生曾写《林纾的翻译》一文,因此我下面这些不知深浅的文字,感觉只能用“先生”二字称呼,翻译成英语是 teacher 和 master 叠加的意思。先生说:

把作品从一国文字转变成另一国文字,既不能因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于“化境”。

这种“化境”因为出自先生的笔下,如今说它传到耳熟能详的地步好像都有些不好意思了。或许是我不知深浅,写了两种关于翻译的小书,这十多年来尤其有人对我提“化境”多,听多了,有时候我就忍不住问道:“‘化境’究竟是一种什么样的‘境’,你能说来听听吗?”

“切,这叫什么问题?钱钟书的话还需要问吗?”

“不妨举个例子听听嘛。”

这个时候,不管是问者还是被问者,我想,谁都希望先生举出过一些现成的例子,哪怕一个也好。然而,先生知道他在谈什么,不会停下来举个例子的,哪怕仅仅是一个闲笔。是的,文章里先生无意中留下了一个,但不是一般性的,是特定的。什么是一般性的呢?曰:朝阳门东南角是鼎鼎大名的外交部,外交部正东有一座大厦,叫“丰联”,英文名字是Full Link,两种语言的发音相似,意思也相近,可谓无缝连接;这算翻译的“化境”否?对曰:不能算,只是一个名字而已,人们不会因为这个讨巧的名字去租用的,看重的是地段。曰:把Coca Cola译作“可口可乐”,一种多少人都赞不绝口的翻译,又是多少人在不停地喝呀喝呀的东西,算翻译的“化境”否?答曰:还是不行吧,一种饮料而已。曰:那就换一种吃的,“麦当劳”,鼎鼎大名……不行,更不行,这是音译——“嗯,你没有听我说完呢;知道当初进军中国时,它的广告词是什么吗?‘挡不住的诱惑’,从英语 You can’t Beat the Taste 翻译过来的。”对曰:“这个嘛……”

犹豫是难免的,字面意思是“你打不败那种味道”,翻译的广告词儿“挡不住的诱惑”显然拐了几拐:麦当劳食物的味道不只让你入口难忘,还让你路过麦当劳的门口闻到味道就忍不住拐进来再撮一顿;我听过不少人说这广告词儿“翻译绝了”。因此,一九八七年底,我在菲律宾大学参加教科文组织的印刷出版培训班时,尼日利亚大学年轻教授阿布亚杜每天晚上到我房间来聊天,手拿一瓶可口可乐,说:“Coca Cola, you can’t beat the taste.”我每次听了,都会忍不住用中文道:“我们国家说‘可口可乐,挡不住的诱惑’。”他听了呵呵笑道:“我懂,我懂。”不管他真懂假懂,这个能算翻译的“化境”否?

答案恐怕还是“不置可否”。

二

所以“不置可否”,我以为,评判译者的译文,出错了就分析是理解错了还是看错了,是表达问题还是词汇量问题,是脑力不济还是修养不够,是手懒还是手误,是无意错还是有意错……总之,经过综合分析,对译者做出客观评价,合理使用就是了。但先生开篇就引经据典地使用了几个因为少见而怪异的字眼,仿佛作者在议论《聊斋志异》里的一个角色,不用一些别具特色的词儿,就没法交代清楚特定角色的“志异”之处。情况也的确如此,先生是在评价林纾的翻译,而林纾的翻译确有怪诞之处,先生专为林纾私人订制了“囮”“译”“诱”“媒”“讹”“伪(偏旁是‘言’,电脑里无此字)”这些词儿来谈论翻译这门手艺,尤其先生把“囮”这个词放在最前面,并说:“‘囮’,译也。从口,化声。率鸟者系生鸟以来之,名曰‘囮’,读若‘讹’。”这是从《说文解字》里引用的话。若从《现代汉语词典》里引用,更觉见味:“囮子,捕鸟时用来引诱同类鸟的鸟。也叫㘥子。”而“㘥子”的解释是:“用已经捉到的鸟把同类的鸟引来,这种引诱作用的鸟叫㘥子。也做游子。”一个畅游在《水浒》《西游记》和《聊斋志异》的男孩一如“游子”(字面意思),猛然接触了林纾翻译的哈葛德探险小说,深陷故事之中是可以想见的,而故事之外呢?这个男孩一定对翻译文字感到新奇,进而会对这样的描述产生好奇,因为这个男孩毕竟是后来的先生,既能欣赏一场狮鳄大战之险,又能看出其中的破绽:

然狮之后爪已及鳄鱼之颈,如人之脱手套,力拔而出。少顷,狮首俯鳄鱼之身作异声,而鳄鱼亦侧其齿,尚陷入狮股,狮腹为鳄所咬亦几裂。

一般读者看到的只是一条鳄鱼和一只狮子之间的殊死搏斗,而还是小孩的先生看见的是鳄鱼和狮子这场搏斗没法进行:

狮子抓住鳄鱼的脖子,决不会整个爪子像陷进烂泥似的,为什么“如人之脱手套”?鳄鱼的牙齿既然“陷入狮股”,物理和生理上都不可能去“咬狮腹”。

别说一场鳄鱼和狮子的殊死大战,就是一棵安静的植物,一个误译都会让读者雾里看花,比如莎士比亚名剧《亨利五世》里的一根leek(韭葱)的名字,两个有名的翻译家都翻译成了“韭菜”,就让几段译文似是而非。当然,先生挑出林纾翻译里的这类错误,不只是说这类错误的性质,而更是要说明林纾翻译的特殊情况。林纾不会外语,他是通过助手把原文翻译成汉语,他改写成文言文,这中间就有个正常翻译活动不会有的问题:助手传达是否准确与他听写后的组织能力是否一流。林纾不忠实原文是公开的,读者似乎也原谅,但是听写的逻辑和细节出了问题,那就是译者的问题了。动物打架的场面被林纾重写得如此不顾前后,人与人吵架的场面里又会是什么情形呢?先生把林纾翻译的《滑稽外史》里的一个场面摘了出来:

那格……始笑而终哭,哭声似带讴歌。曰:“嗟乎!吾来十五年,楼中咸谓我如名花之鲜妍。”——歌时,顿其左足,曰:“嗟夫天!”又顿其右足,曰:“嗟夫天!十五年中未被人轻贱。竟有骚狐奔我前,辱我令我肝肠颤!”

读着这样的文字,读者忍不住会笑,是原作的意思,林纾的译文基本达到了这种效果,是林纾译文可取的一面。不过“竟有骚狐奔我前,辱我令我肝肠颤”这样的语句,则会引起读者去查原文的欲望了。先生长大之后果然对照了原文,自然大感意外,便仿造林纾的笔调把这段文字翻译了出来:

那格女士先狂笑而后嘤然以泣,为状至辛楚动人。疾呼,曰:“十五年来,吾为此楼上下增光匪少。邀天之祐。”——言及此,力顿其左足,复力顿其右足,顿且言曰:“吾未尝一日遭辱。胡意今日为此婢所卖!其用心诡鄙极矣!其行事实玷吾侪,知礼义者无勿耻之。吾憎之贱之,然而吾心伤矣!吾心滋伤矣!”

千万不要忽略这段译文,这很可能就是我们解读先生所谓“化境”的唯一个可参考的实例。先生是搞外国文学的,不曾听说过他有英译汉的书,但他用文言文翻译的这段文字,实属难得,让我们一眼看出来林纾的翻译与原著相距多么遥远:不长的同一段文字,同样使用文言文,林纾的译文竟比先生的译文少了三十七个字!林纾译文中的“竟有骚狐奔我前,辱我令我肝肠颤”根本就是他临场发挥,是译者的“加油加酱”,“这里补充一下,那里润饰一下”,“抢过作者的笔代他去写”;“删节原作”是常事,“增补原作”也是常事,甚至“颠倒讹脱”都“相当普遍”……从翻译的角度看,这当属黑白错误,可是对林纾的翻译来说,“黑白错”几个字实在太平常,所以先生用了“讹”这个特色鲜明的词,其实只是“化”从“口”里逃出来后,多加了一个“言”字旁而已。可只用加个“言”字旁,就和林纾的翻译活动紧密联系起来了,因为林纾翻译必须先听人说,而“说”即“言”也;先生的睿智和幽默,几个非同寻常的汉字尽显本色。

三

林纾的翻译活动,拼成画面,也实在是有趣的:林纾与助手是并排而坐还是面对面而坐?助手是说完一句打住还是说完一段打住?句子太长怎么断?段落太长怎么续?是助手认为可以停就停呢,还是林纾喊停才能停?助手是抑扬顿挫地说出自己的译文还是叽里咕噜地一路说下去?林纾有没有听不懂而让助手一再重复的时候?林纾是一挥而就还是写写停停?……人心隔肚皮,人脑隔毛发,林纾的这个翻译作坊需要配合到什么程度才能算达到“化”的程度呢?这么设身处地一想,我们便会感到先生对林纾的翻译提出的“化”与“讹”的问题,似乎首先就是针对林纾的翻译作坊而言的;因为要从“讹”返回“化”,林纾首先要把“言”的人赶走,一个人手执利器再入境,即进入“口”,规规矩矩地做一个“囮子”或“㘥子”或“游子”,这样才算有了“化境”的起码条件了。

这些条件是林纾不得不面对和解决的,但显然又是彻底解决不了的,因此面对别人的批判时,林纾开始时把自己的责任推得干净:“鄙人不审西文,但能笔达;即有讹错,均出不知。”按今天翻译这门手艺的责任人来看,林纾简直是不知好歹与轻重,因为他要是没有助手给他把外文翻译出来,他怎么做到“笔达”?这是先有鸡还是先有蛋的问题,助手们当然不干,既然你看不上,不和你组团还不行吗?林纾是从清朝过渡到民国的著名人士,在光绪年间这样说话理直气壮,到了民国三年,新文化已经呈蓬勃之势时,他也只好识趣点了:“纾本不能西文,均取朋友所口述者而译,此海内所知。至于谬误之处,咸纾粗心浮意,信笔行之,咎均在己,与朋友无涉也。”这种态度不能说明林纾是幡然醒悟之人,正好说明此公有二重性格,善变也多变,要往“化境”统一有多么遥远的距离。

林纾四十四五岁,在逛石鼓山的船上,开始翻译。他不断译书,直到逝世,共译一百七十余种作品,几乎全是小说。

林纾的翻译成果累累,首先是中国历史到了改朝换代的边缘,其次是汉语发展到了非变不可的时候,其三,更重要的是读者的阅读习惯或者说做学问的态度在发生变化。先生是这样给林纾圆场的:

彻底和全部的“化”是不可实现的理想,某些方面、某种程度的“讹”又是不能避免的毛病,于是“媒”或“诱”产生了新的意义。……

林纾的翻译所起“媒”的作用,已经是文学史公认的事实。……我自己就是读了林译而增加学习外国语文的兴趣的。

四

先生的这些话与“囮子”或“㘥子”的作用无缝连接了:林纾是一只“已经捉到的鸟”,把先生这只“同类的鸟”引诱来了。字典说引诱作用的鸟叫“㘥子”,也叫“游子”;从专业上讲,先生被“诱”而进入另一个更加广阔的世界,去做“游子”,因此学贯东西,也因此用专业的眼光来评论林纾不专业的翻译,并且谈到了无人能及的深度和广度。尽管先生反复声明,林译对他起到了“诱”的影响,林译并非一无可取,先生评论林译“绝非想找些岔子,以资笑柄谈助”,然而,林纾的翻译只能是汉语转型和变革时期的特殊现象,因此残酷的结论总是避免不了的,尽管先生借用了别人的说法:

一位文学史家曾说,译本愈糟糕愈有趣:我们对照着原本,看翻译者如何异想天开,把胡猜乱测来填补理解上的空白,无中生有,指鹿为马,简直像“超现实主义”诗人的作风。

有了这样的说法,先生文中列举林纾翻译中“讹”的例子,什么挥笔赋诗啦,脚变成手啦,瓜成爪啦,翻筋斗成翻滚斗啦,炊烟成丝烟啦……就统统是小巫见大巫了。总之,从无论从广义上谈翻译这门手艺,还是从狭义上谈林纾的翻译,文章写到一半多一些就谈得很到位了,但是先生笔锋一转,却说“林纾是‘古文家’,他的朋友恭维他能用‘古文’来译外国小说”,从而勾出另一个重要的话题,澄清了“并非文言文就算得‘古文’,同时,在某种条件下,‘古文’也不一定和白话文对立”,“白话文作品完全可能具备‘古文家义法’”。从叙述和描写的技巧看,外国小说还能“处处均得古文文法”,尽管古文运用语言时又处处受到清规戒律的束缚。从这方面看来,林纾翻译外国小说的文体不是“古文”,至少不是他自己十分内行的“古文”。这是他的贡献,也是他的局限。他保留了“古文”成分,却比“古文”自由得多,词汇和句法都采取比较开放和通融的译法,例如“土馒头”“夜度娘”“小宝贝”“天杀之”之类口语和更多的“普通”“幸福”“社会”“团体”“密司脱”“安琪儿”“俱乐部”等新名词纷纷走入他的笔下;一方面他要端足古文大家的架子,另一方面又不得不借助文言文小说以及笔记的传统文体,整个翻译过程就是“古文惯手的林纾和翻译生手的林纾仿佛进行拉锯战和跷板游戏”。由此看来,林纾的翻译仅从语言上讲都需要“化”到相当的程度而难以企及,这当然是很痛苦的,直接导致了林纾对自己翻译家身份的不认可以及后来成为新文化运动的保守力量代表,差不多就是白话文运动的公敌了。

林纾的治学之路很矛盾,其实与他做人的行为还是比较一致的。一个人一辈子从事一种职业,做下来有马马虎虎的时候,这似乎是可原谅的。不可原谅的是开始认真、严谨、投入,后来不认真、不严谨,虚应故事了。林纾属于后一种。经过先生细致地整理、分类和分析,结论说:

前期的翻译使我们想象出一个精神饱满而又集中的林纾,兴高采烈,随时随地准备表演一下他的写作技巧。后期翻译所产生的印象是,一个困倦的老人机械地以疲乏的手指驱使着退了锋的秃笔,要达到“一时千言”的指标。他对所译的作品不再欣赏,也不甚感觉兴趣,除非是博取稿费的兴趣。换句话说,这种翻译只是林纾的“造币厂”承应的一项买卖;形式上是把外文作品转变为中文作品,而实质上等于把外国货币变为中国货币。

先生对林纾的这番臧否,极其有特色,完全可以说是先生独一无二的笔法与见解。有些人把这种笔法说成是先生的辛辣甚至尖刻,其实这完全是对先生这种调侃的庸见,全然不顾源头在哪里,肇事者的责任在哪里。把肇事者放在光天化日之下,剥得赤裸裸的,读者和学者才能看清楚林纾翻译的“讹”严重到了什么地步,从而对先生的“化”有更客观的认识。

五

从林纾翻译与治学的问题,又引出来先生的一件轶事。二十世纪三十年代初,先生到苏州胭脂巷和一个叫陈衍的先生长谈。在我辈这样没有国学根底的人看来,“陈衍”不过一个“很旧的敷衍”而已,先生在他跟前却恭敬得不好意思说自己的专业是外国文学。陈衍先生终于查明先生的专业背景时,说:“文学又何必向外国去学呢!咱们中国文学不是就很好么!”四十年后提及这桩轶事,可以看作先生是在很智慧很策略地谈自己的专业:他自己分明是学外国文学的,却被分配到了社科院文研所,按当时的形势领到一本“宋诗选”当任务做,而到英国陪读的妻子杨绛则分到外文所,领到《堂吉诃德》的翻译任务。如果先生在外文所就职,分到一项翻译任务,那就能留给我们一本了不起的译著,让后来人领略什么样的译文算是达到了“化境”。先生面对尊敬的前辈“不敢和他理论,只抬出他的朋友来当一下,就说读了林纾的翻译小说,因此对外国文学发生了兴趣”。不想这个借口引出来陈先生更多的理由,说先生弄反了,关注了林纾的译作而不是他的古文。林纾最反感别人称赞他的译作,连鼎鼎大名的康有为写诗赞扬他“译才并世数严林”,他都因此大发脾气。“严”即严复,“林”即林纾,谁知严复也不买康有为的账:

严复一向瞧不起林纾,看见那首诗,就说康有为胡闹,天下哪有一个外国字都不认识的“译才”,自己真羞与为伍。

先生借这件文坛轶事,极巧妙极智慧地把同样用古文翻译现代外国文学文化的两个重量级翻译家区别开来:一个是得靠懂得外文的帮手做翻译,一个是自己精通英文也精通汉语的条件下做翻译。其实还是在通过不同的人谈做翻译的“化”的问题:林纾的条件永远达不到翻译的“化”,而严复是集两种文字于一身,所以产生了“信达雅”的体会。先生接着严复的话说:

文人好名,争风吃醋,历来传作笑柄,只要它不发展为无情、无义、无耻的倾轧和陷害,终还算得“人间喜剧”里一个情景轻松的场面。

林纾和严复从来没有打过笔仗,没有做过同事,更没有在官场一块儿掐脖子,在名利场上有些“争风吃醋”的文字可以想见,说“无情、无义、无耻的倾轧和陷害”,应该和两个大翻译家没有关系,是从现实生活中体会而来。在《注》十五里我们得知,“这篇文章是一九六三年三月写的”,那是一个“山雨欲来风满楼”的年月,再退回十年便是杨绛先生揭露改造旧知识分子的《洗澡》运动,可谓心有余悸。

正确认识翻译的性质,认真执行翻译的任务,能写作的翻译者就会有克己工夫,抑制不适当的写作冲动,也许还会鄙视林纾的经不起引诱。但是,正像背负着家庭重担和社会责任的成年人偶尔羡慕小孩子的放肆率真,某些翻译家有时会暗恨自己不能像林纾那样大胆放手的,我猜想。

总结林纾的翻译的问题是真,指出现实中的“某些翻译家”想走回头路也是真,谁说先生是遁世高冷之人?先生不是躲在书房里“我猜想”,而是用历历在目的文字在鞭笞现实。

六

在先生写这篇文章时,早已清楚很多人都想拿他来“当钟馗打鬼”。某很会自我炒作的翻译家打上门去讨论翻译,希望能得先生的褒扬而后拿去炒作自己,因此先生只得在翻译的“求真和传美”问题上挂起“各尊所闻不必强同”的免战牌了。但在《林纾的翻译》中,因为是在评论作古之人,借助这个阴凉,先生把翻译的见解尽可能地往外抖落。在界定“化境”这个翻译术语时,先生“换句话说,译文对原作应该忠实得以至于读起来不像译本,因为作品在原文里决不会读起来像翻译出的东西”。我们把这两句话多少琢磨一下,便可以找出其中的关键词应该是“忠实”;就是说,先生主张的“化境”,其实“忠实”才是内核,如果用类似的主张或说标准来对应,应该借用一下严复的“信达雅”,尤其“信”这条。既然在谈翻译,无论从辈分还是从专业上讲,先生从“信达雅”说起、并进一步阐述他的“化境”,应该更有层次,可为什么不呢?因为先生是在谈林纾这个特定人,他须要挑选一些特定的词,用一些特定的说法。牢牢记住林纾这个特定的人,再读先生的对翻译这门手艺的论说,我们不只会印象更深,道理也会更明白:

一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和自己的表达能力之间还时常有距离。……一种尽量“欧化”,尽可能让外国作家安居不动,而引导我国读者走向他们那里去,另一种尽量“汉化”,尽可能让我国读者安居不动,而引导外国作家走向咱们这儿来。然而“欧化”也好,“汉化”也好,翻译总是以原作的那一国语文为出发点而以译成的这一国语文为到达点。从最初出发以至终竟到达,这是很艰辛的历程。一路上颠顿风尘,遭遇风险,不免有所遗失或受些损伤。因此,译文总有失真和走样的地方,在意义和口吻上违背或不很贴合原文。

这样论述和解读翻译的文字,是我见到过的最透彻、最形象的表达,既高屋建瓴又身体力行,真好像一个译者面对一部几十万字甚至成百万的重量级大作品,一字一句抠着徐行,迂回曲折,终于把这块硬骨头啃下来后的总结和回味。先生在阐述这样的实践和结论时,古今中外的名家尽被他调遣,每一位都在听他发号施令后毕敬毕恭地完成他的指令,把他的立论支撑得四平八稳。这时候,你会情不自禁地会感叹:融贯东西,精通古今。

我们研究一部文学作品,事实上往往不能够而且不需要一字一句都透彻了解的。对有些字、词、句以至无关重要的章节,我们都可以“不求甚解”,一样写得出头头是道的论文,因而挂起某某研究专家的牌子,完全不必声明对某字、某句、某典故、某成语、某书等缺乏了解,以表示自己严肃诚实的学风。翻译可就不同,只仿佛教基本课老师的讲书,而不像大教授们的讲学;原作里没有一个字可以滑过溜过,没有一处困难可以支吾扯淡。一部作品读起来很顺利容易,译起来马上出现料想不到的疑难,而这种疑难并非翻翻字典、问问人就能解决。不能解决而回避,那就是任意删节的“讹”;不敢或不肯躲闪而强作解人,那更是胡猜乱测的“讹”。

把可以做张做致的学术活动排在必须脚踏实地的翻译活动之后,而且之后很远,只有先生具备这样的洞悉,也只有先生具备这样的目力。论说的是翻译,针对的是学问,剖析的是人性。读者如此,学者如此,译者如果不认真对待自己的工作和职业操守,也只能如此。现代文学研究成果累累的学者谢泳教授,多年前和我谈起新时期以来知识分子的人格问题,说:钱钟书是唯一没有瑕疵的学人。我要说:必须算上他的学术品格。

七

难能可贵的是,先生不只是纸上谈兵,曾亲自为杨绛先生的小妹杨必选择了萨克雷的《名利场》,杨必女士不辱使命,让中国的翻译史上横空出世了一部杰出的译作,为无数不断修炼的译者提供了一个研习范本。

另一个故事发生在先生和他的学生黄爱(我一直称“老黄”)之间。老黄笔名叫黄雨石,莎士比亚的诗歌、《沉船》《众生之路》《一个青年艺术家的画像》《黑暗的心》以及《虹》等是他的代表性译作。他有一本专著,取名《文学翻译探索》,是先生题的书名。老黄在清华大学跟先生做研究生,期满不急于毕业,一直跟在先生身边五年,直到先生去做英译《毛选》的主编,才把老黄带去了。老黄完成这本专著后,到三里河先生家,谈了自己的基本论点以及对信达雅、直译与意译等翻译概念的看法,便有了老黄后来这样的回忆文字:

我们正谈得热闹的中间,钱先生的爱女钱瑗同志(当时是师范大学外语系的主任)忽然从里面的房间里跑出来,笑着说,哎呀,我今天可算碰见一个明白人了。纠缠了好多年的什么信达雅,什么直译、意译,简直把我弄糊涂了……她同时提出来要我上她的系里去讲几次课,我当然欣然允诺,钱先生在一旁也鼓励我。我记得临走钱先生还一再嘱咐我,他女儿的事希望我能帮忙解决。

尽管有先生题写的书名,老黄的专著出版一点也不顺利,在翻译这行里“求真求是”的毕竟凤毛麟角,不过老黄终归得了先生一些真传,在编辑岗位上凭借良好的专业素质,扮演了钟馗打鬼的角色,挡住了不少自以为美的译稿,算是间接地继承了先生的衣钵吧。先生才学过人,世道看得通透,如今翻译这行被轻贱,唯有写出论文和专著才能获得博士、博士后而后去谋高职赚大钱,却不知先生早有揭露在先:

一个人总觉得,和翻译比起来,创作更亲切地属于自己,尽管实际上他的所谓“创作”也许并非自出心裁,而是模仿或改编,甚至就是偷天换日的翻译。

如今,因为说不清说也无用的原因,“偷天换日的翻译”的文章和论文满天飞,名利和地位因此滚滚来,这股腐败的学风非个人能逆,但我还是要提醒不屑哪怕做一则短篇小说翻译的文人学者,要拿先生的“化境”来说事,一定加上“在谈林纾的翻译时”这个条件句。

- 中吉签署关于经典著作互译出版的备忘录 开启两国人文交流互鉴新阶段[2022-02-08]

- 黄克武:严复、林纾与学衡派[2022-02-07]

- 林琴南督子学外文[2021-11-25]

- 翻译小说的“黄金时代”消失了吗?[2021-11-22]