双雪涛:他们的脸上有着我们当初一样的表情

来源:“理想国imaginist”微信公众号 | 双雪涛 2020年05月10日08:43

最近几天,“青春”又一次成了热搜,老中青,都积极投入了这场讨论:前浪,到底该以什么样的姿态跟后浪相处,说什么样的话、做什么样的事?看不过来的帖子、辨析不清的观点,反而模糊了彼此真实的模样。还是先读读故事吧,看看我们年轻时,十五岁的时候、二十岁的时候都在怎么活?

你,是不是也有一个叫霍家麟的朋友,坐在教室的最后一排,聪明、贫嘴,会在课堂上不以为然笑嘻嘻地顶撞老师,被当成拖整个班后腿的害群之马,但他总和你一起踢球、并且一次次把球传到你的脚下?你,是不是也遇到过一个会恼羞成怒抽学生嘴巴的班主任,总是无视成绩平平、家世一般的你?你,是不是也有过一个带锁头的日记本,曾经写下这样的句子:“1998 年 11 月 6 日,天气,晴,有微风。今天,今天是我生命里,最黑暗的一天。”

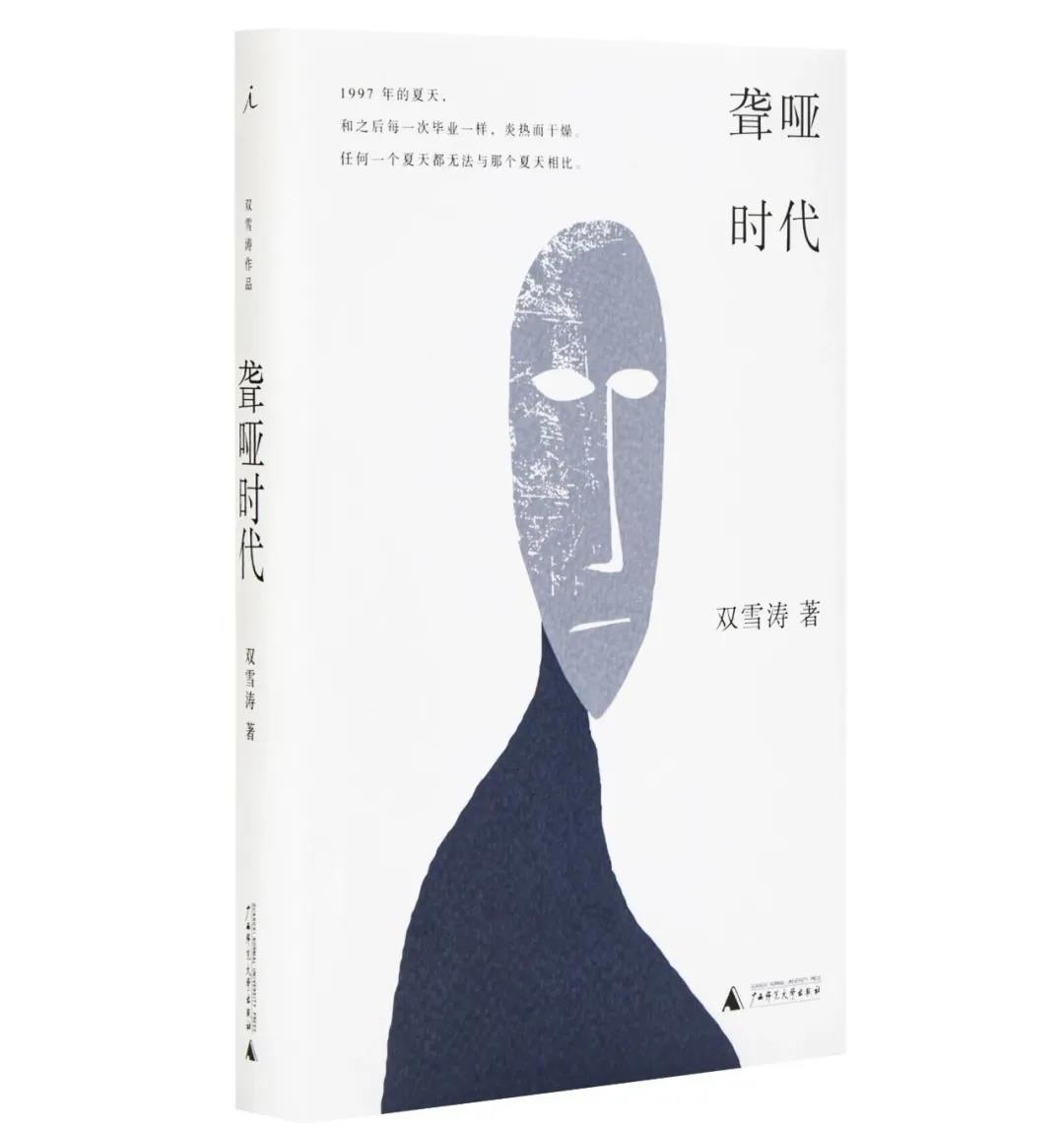

双雪涛的《聋哑时代》,就是关于一群少年人的故事,是属于李默、刘一达、高杰、霍家麟、艾小男、安娜的;他笔下的青春不是滥情式的、满足于一种怀旧的情怀、沉浸于自恋,这部小说书写了青春温暖纯真的一面,也揭开了成长背后世界凌厉的残酷。我们讨论青春是为了能更清晰自己当下的人生处境,提醒自己不要忘记塑造了今天自己的那些过往,更确信自己到底要成为什么样的人。

这不是青春的一场葬礼,是青春的新生。回看自己曾经失语的青春,记住那时的纯净和敏感、压抑和反抗,记住曾经对爱的相信和对自由的向往。

新版《聋哑时代》恢复原作千余字篇幅,保存小说原初面貌,作品首次完整呈现。

我的时代,我的万幸

——《聋哑时代》创作谈

《聋哑时代》动笔于四年前的这个时候,初春,大风,树枝上没有花朵,还是起劲地摇摆。我从台湾领了一个小说奖回来,自我感觉很好。走进台北的小巷,看见一家二手书店的玻璃上写着:在这样的时代,我没有饿死已经是万幸——殷海光。

地上湿漉漉的,好像刚下过雨,朋友用他的莱卡相机给我拍了一张相,我背着挎包,坐在廊下,手里夹着烟,若有所思,当时我在想什么,早已经忘记,包里装着我的奖杯。但是那段时间一直萦绕在我脑海的一件事情,大概是,我想吃写作这碗饭,赴汤蹈火,写出牛逼的小说,还有,尽量不要饿死。

如此一想,整个人都显出另样的气度,朋友后来说我洗出的照片像奔赴刑场前的匪谍。不过从桃园机场起飞,香港中转,夹着人流里等着误点的航班,便知现实世界从未退却,在自信满满地等你。九个小时飞机没到,无处可坐,吐了两次高粱酒,终于挨上飞机。飞临东北领空,顿觉两腿发凉,管空姐要了一条毛毯。走出沈阳桃仙机场,大风涌荡,一位妙龄女郎把一口浓痰吐在面前的柏油路上,然后打了一辆黑车驶向市区。打开手机,无数条短信,基本上是询问档案放在哪里,新做的表格在哪个文件夹,还有,银监局马上就到,赶紧整理一下材料,不要给领导打脸。我终于想起,我是一名银行职员,就职于一家省级银行,红白喜事从未缺席,擅长用快捷键操作表格,还有,每个月工资卡都有入账,那个余额变动的短信音乐是——加州旅馆。

于是我把奖杯放进房间的高低柜,跟儿时穿过的旧衣服放在一起,换上白衬衫,系上皮带,坐公交车继续上班。同时我偷偷地建了一个文件夹,起名叫“聋哑时代”,每天下班就写,第二天早上忘光,回来再写,周六周日写两个白天。之前我吸烟,但是不规律,有时跟人蹭一颗,从不自备。“聋哑时代”开始后,我买了几条中南海,因为实在写得艰难,一是时间上不太宽裕,写着写着就已经夜深,抽烟提神,二是,小说本身,是压抑了我十几年的故事,就像是中了玄冥神掌,虽然没死,不过寒毒在身,时不时就要发作,写作的过程如同练习一种内家心法,这是不易为外人道的战斗,数次周身笼上寒霜,看那烟头的火苗,一点点视觉的温暖也是好的。

不得不承认,当时我怀着巨大的野心,不单为自己,也为如自己一样的人们做传,我无法估量自己到底写得好不好,因为孤身一人,评价体系只有自己,况且,写得好不好在这个时候已非第一要务。但是我确信,我拿出了真心,那时我二十八岁,能喝小一斤白酒,跟客户吹起牛逼也从不觉得可耻,但是我明白自己没有改变过,还是初中时候那个怯懦的孩子,极为贪恋夸奖,承载父母期望,可是一切到头来都是失败,中考失利几乎使我丧失了一切存在的必要,曾经聪敏的少年弓着腰,深一脚浅一脚向前走去,可是什么目标也没有。我曾经试图跟某个巨兽搏斗,那个东西就在我眼前,可是伸手去打,又发现其高高在上,回头想逃,却被一脚踢翻,翻身坐起,发现其已踪迹不见,原来已经进到心里,拔除不去。

一个玩具损坏了,只要不去动它,看上去还是好的。但是我还是决定动它一动,即使碎了,碎片也是我自己。旧衣服里的奖杯,可能某种程度上给了我一些力量,还有台湾那永不止息的暖风,不易觉察的小雨,把我当成努力写作者的人们。我觉得自己是可以写的,即使身边无人知晓,即使整理一盒档案也经常丢三落四,不过我觉得自己可以写,就让写这件事占据自己,引领自己,治愈自己或者摧毁自己,就把自己交给写,好像从这个念头出现的时候就已经别无选择。

写了六个月,改了三稿,标点也都花了心思,还傻逼呵呵地加了注释。瘦了五六斤,中途基本上戒了酒,酗烟,一切交际都停止了,写完那天,打开窗子,发现窗户这么轻,路上的人都穿着短袖,太阳酷烈,已经是夏天了,我身上也穿着夏天的衣服,可是完全没有意识到。我知道自己再也写不了这样的东西,可能我成了另一个人吧,从那时开始,我就要作为另一个人活着。

无人出版,也没能发表,就一直放在电脑的D盘里。第二年辞职,专心写作,写了一年,未发表一个字,全都在电脑的D盘里。收入当然没有,但是开心异常,看看手掌,掌纹复为肉色,往事都说进了树洞里,泥巴封好。虽然还是弓着腰走路,但是借着天光,能看清脚前的一块路,迈一步过去,就向前走了一点。有时想起叫殷海光的那个人,觉得很好,他是我的朋友吧。

如今这个东西终于要拿出给人看,从内心上,我是惶恐的,因为太疼,就有点不好意思。但是从另一个层面,我是坦然的。如果有人承认我现在是一个尽心的写作者,那恐怕也得承认我四年前也是,从那时候开始,关于一切痛苦和欢悦,我都准备好了。