挪威作家佩尔·佩特松:时间之河与回声之地

世上的河流是相通的。一个挪威人,是如何对“别梦依稀咒逝川”这句毛泽东诗词产生强烈共鸣,并做出自己的诠释的呢?

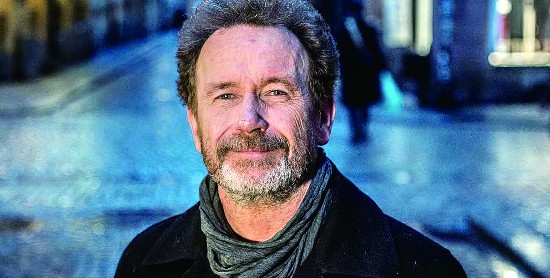

佩尔·佩特松

佩尔·佩特松(Per Petterson,1952-)挪威作家、翻译家和文学评论家。生于奥斯陆,在市郊工人社区长大。当过印刷工、图书管理员,在书店工作十二年,负责过书籍引进。1987年以短篇小说集《嘴里的灰,鞋里的沙》登上文坛。2003年的《外出偷马》赢得国际性瞩目。2009年凭借《我诅咒时间的河流》获北欧理事会文学奖。作品译为约50种语言。近年来,他和约恩·福瑟一样被看作挪威作家中诺贝尔文学奖得主的有力人选。

“外出偷马”

佩特松最出名的小说《外出偷马》因同名改编电影的加持,其情节逐渐变得为人熟知。

1999年末的世纪之交,67岁的“我”迁居朝思暮想的偏僻乡间。因为交通事故,“我”在三年前失去了妻子,并且与第一段婚姻中的女儿关系日渐疏远。抛开一切的“我”并未立刻获得宁静。和旧相识拉斯的不期而遇让“我”梦到那个特别的夏天,在“我”15岁的1948年与父亲度过的夏天。那时,“我”和同龄的约恩“偷”马、幻想自己是西部牛仔,跟父亲伐木,惊悉约恩兄弟的死,感受性意识的觉醒,目睹父亲对母亲的背叛。场景在河流、山脉、草地和森林间交替。1948年夏的几周跟随“我”50年。少年的夏与老年的冬长久凝视,章节主要是在15岁的1948年和67岁的当下间转换,也有少量间接叙述的内容指向二战时期。

小说第一部分讲述“我”与约恩的双胞胎弟弟拉斯不期而遇,由此触发1948年夏的回忆。第二部分,父亲的友人弗兰兹在1948年夏透露了父亲的秘密生活,而在当下,“我”与拉斯开始谈起往昔。“我”的女儿来访。第三部分,父亲把“我”送上回奥斯陆的车,但自己却没回家,只给妻儿发出分手信及一笔微薄钱款,母亲用那笔钱给“我”做了套西服。父亲的话犹在耳边:“我们自己决定何时受到伤害”。父子再未碰面,然而他总出现在“我”的思绪里,“我”会想象父亲的做事方式,有样学样,以此将父亲留在身边。《外出偷马》中大部分时间都在回忆,15岁的夏季荷尔蒙充足,有生命的热情也有生命的残酷。

佩特松认为小说在挪威流行得益于“北欧式佛教”,也就是北欧人与自然紧密的关系和对乡村简单生活的梦想:一间小屋和冥想之地。

动笔写《外出偷马》时,佩特松脑子里只有父子和夏日,而后他做了研究,添加了二战元素。二战抵抗阵线相关内容由第三者转述,不如第一人称可信。抵抗阵线给父亲的秘密生活提供了一个说法,甚至给他的婚外情提供了正当性。父亲的乡间生活和抗敌行动相连有些牵强。战争元素在北欧当代小说中屡见不鲜,虽然作家们经过认真研究,相关笔墨和来自生活经验的内容大相径庭,比较“隔”、比较生,铺开了一片塑料草坪而缺乏草的气息。另一方面,战争可以说是流行配料。战争、婚外情、少年性意识的觉醒、挪威带有异国情调的风景等推动了故事的起伏,提供了小说卖点,但未必是小说的精华。

梦以及马格利特画中的后脑勺

《外出偷马》亦是关于失去、关于人生朝暮的小说。它截取了两个节点:15岁和67岁,成年前及退休后。15岁和67岁的年轮组成一棵树的轮廓。

“我”的梦很多,梦充当了记忆和现实间的通道并让记忆附着,还让潜意识登台,尤其是那些“我”清醒时不敢面对也无法放下的潜意识,因为“我”需要消解心结。在梦里,“我”并不能再活一回,却可以逼近不曾看清的真相。“我昨晚的一个梦”就很古怪,“我”跟前妻在卧室,还只三十多岁。在梦里,“我”看起来很不错。前妻掀开羽绒被,露出漂亮而陌生的身体,她看着我说:“当然,你不过是许许多多人里的一个。”“我”大吼:“我不是。”接着啜泣,因为“我”知道这一天会来临。“我”发现世上最令“我”害怕的就是“成为马格利特画中的那个男人,他在镜中一次次看到的只有自己的后脑勺”。

在比利时超现实主义画家雷内·马格利特的画作《不可复制》中,一个男子看着镜子,镜中映出的不是他的脸,而是后脑勺。他右手边的小书却呈现正常的镜影,镜子并无问题。

都说婴儿会在某个瞬间从镜像里得出“这就是我”的意识。马格里特笔下的后脑勺暗示了身体与自我、意识与潜意识等问题。相较“他者”而存在的“我”是否有独特和完整性,“我”是否不过是他人眼里的后脑勺?妻子断然否定“我”的特殊性,抹去“我”的眼和脸,这不免让人不寒而栗。

也可做另一诠释,镜像与人对潜意识的感知有关。注视镜子就是试图理解自己。“我”无法直视又无法回避过去和自己,从过去看自己仿佛从背后看,便只见后脑勺了。

事实上,现在的定居地是“我”一直向往的,这意味着潜意识里“我”选择与过去靠近。和拉斯的相遇减轻了与过去面对面的孤独感,拉斯也是过去的佐证,如红色路杆,提醒人被大雪掩盖的那条路一直都在。过去也在拉斯和“我”发生巨变但还是能认出彼此的面庞里。

生命美好也残酷

乡间的河边看上去很静美,静美中却潜伏着残酷的暴力。有春潮、有雷雨。《外出偷马》中,在自然和生命的形态中,总有让人猝不及防的暴力凸现。

拉斯10岁时因为哥哥约恩忘记取出枪里的子弹而误杀孪生兄弟。葬礼上,拉斯低着头,两眼望着地面,沿墓园石墙跑了一圈又一圈,直到大人抱起他,两腿还在蹬,嘴里却发不出一点声音。拉斯误杀兄弟的情况除拉斯自己没人亲眼得见,父亲只听到枪声,乡民只有推测和转述。

50年后,拉斯和“我”都不去碰这道伤口,小说却早早暴露另一道,是拉斯自己揭开的,他亲口对“我”讲述如何杀了一条狗。狗伤了狍鹿,父亲和哥哥都不在家,妈妈让拉斯把狗打死。杀狗过程不顺利,拉斯不得已发了五枪,最后两枪射穿了狗的脑袋。“之后我对自己承诺绝不再犯……那时我才18岁……可我永远忘不了。”拉斯把一个血腥的杀戮讲得太过细致、有自虐感,说者和听者即拉斯和“我”在心底必然会想到50年前的事故,那时拉斯亲口跟“我”说过:“我打死了我兄弟”。“打死一只狗”很可能是“打死我兄弟”的平行故事,区别是一个痛到还能说,一个是痛到说不得。

狍鹿和狗本就像“窗边的山雀”、“泛红的天色”、“水上风的形状”,还有森林、白雪,都是挪威和北欧美好而常见的自然。这样的自然优美可也有严酷的一面,正如生命美好却也有残酷的一面。

《外出偷马》中另一突出的残酷场景是约恩和“我”在盗马的游戏后看到鸟蛋,“我”说,那么小的东西居然能活还能飞。约恩突然摊开手,鸟蛋沿树干往下落,掉到树枝上,苍白的碎片雪花一样飘开。接着他把悬在树杈的鸟巢一把扯下,夹在指间捻成粉末。那时的“我”还不知约恩兄弟的事故,“我”的无心快语让约恩将自责和痛苦投射到鸟巢和鸟蛋上。杀戮突发在宁静而郁郁葱葱的环境里。

尽管如此,正如有浓密绿色的夏,“我”见证暴力的同时还是以12岁少年强大的生命力礼赞了生的美好。

“我与奔腾的河很亲”

河流是常见的譬喻,人们总把生命、把时间比作河流。河流在佩特松小说中通常为实景,但也不能回避其象征意味。

《外出偷马》里那条乡间的河就伴随生命的历程和时间的流逝。15岁的“我”在乡下,在父亲的邻居弗朗兹家看屋前的河,半眯着眼,望窗下的河水。河水闪烁像千万颗星,像秋天的银河蜿蜒流过夜空,“我”在无边黑暗里仰望,直到眼睛发痛,感觉宇宙之重压在胸膛;或给拎起来,如人肉微粒,消失在无尽的太空,永不能返回,“光这样的想象就能让你有消失的感觉”。

也正是在这条河里,父亲和“我”放下辛苦砍下的原木,让它们顺水漂流到瑞典的木材厂去。一天,“我涉水走了几步……只有河水不断冲刷我的腿”。一轮明月及靴边涌动的水流,环绕“我”的一切大而静,但“我”没有被遗弃感,而觉得自己是给挑出的唯一。“我非常平静,我是世界的锚……可以让水浸到下巴,坐着不动、任由水流来回撞击我的身体。”在河流中,我非常平静,我是世界的锚——称得上“我思故我在”的浪漫而豪迈的表达。

父亲离开后,跟着妈妈的“我”曾睡眼惺忪地望着格罗马河,“我知道它还在我心底。我跟水很亲,跟奔腾的水很亲。呼唤我的河在相反的方向,不是现在经过的这一条。我们现在是往北方走,而这条河流向南方沿岸城市,跟所有的大河一样,又宽又广”。

还有克拉尔河。“我”和母亲走在瑞典卡尔斯塔德市,走完一条街,在克拉尔河边停下。这条河流过北部森林区,穿过城市,将汇入维纳恩湖。“我”清楚地感到克拉尔河和它承载的一切在不远处。

《外出偷马》里从挪威瑞典边境乡间小河写到挪威最长的格罗马河、瑞典的克拉尔河。此外,佩特松在其他小说中也多次提及河流,如《我诅咒时间的河流》的主角阿维德计划在聚会上发言,讲话时已喝得酩酊大醉:“我记得我想说些关于格兰德河的事,但不记得格兰德河是什么,究竟有什么如此重要之处。”也是在这部小说里,佩特松明确将时间比作河流且加以诅咒。他反思道:“我从未看到一种趋势如何掩盖另一种,像毛泽东所说的那样,地表下流动的力量如何朝着与你以为每个人都这么以为的完全不同的方向移动,当一切发生变化时,如果你不注意,你将独自站在那里。”书名来自对毛泽东诗词不太准确的翻译,原句是:“别梦依稀咒逝川”。

佩特松小说《我诅咒时间的河流》中的阿维德早年相信劳动的高贵而从大学退学,进厂做工。盼儿子靠教育脱离劳动阶级的工人母亲震怒下给了他一巴掌,从那时起,母亲“不再喜欢我了”。后来,这位母亲年老有病回丹麦老家,阿维德跟随着并期待母亲的认可,而要弥补隔阂难上加难。“他都37了,可我没办法说他是个成年人。”母亲说。事业平庸、婚姻将解体的阿维德对死亡有了领悟:“那就是在你绝对确定一直害怕的那个刹那到来时,你突然意识到,成为真正想成为的那个人的每一个机会都永远消失了。”生命的每一刻都不可替代,“没什么还粘在一起……就像星星,在同一刹被吸引也被推开,需要巨大意志力才能跨越那些空间、那些距离,比我拥有的大得多……”

年代设在柏林墙倒塌的那年,佩特松总默默添入政治元素,就像《外出偷马》的二战元素。不过在佩特松笔下,政治元素的表现较温和。一切大事下更重要的还是家庭和个人困境,同时个人和家庭受世界大事的翻弄,一不留神,“我”便惊觉历史已顺流而下。

佩特松常写时间的失去,人无法推开过去又看不见当下的路,像是在一场又一场梦里难以苏醒,又像沉在水中不能呼吸。除《外出偷马》等个别小说,佩特松书写的都是阿维德·颜森及其亲友的故事,阿维德堪称佩特松的“御用演员”,有时6岁、有时12岁,有时40岁出头。难怪佩特松的老读者总是等待着老年阿维德的出场。

谁是“我”人生的主人公

佩特松不愧为浸淫书店12年进行过大量阅读的作家,其文本和经典文本时有互文,如《外出偷马》中的女儿提及父亲爱读狄更斯,尤其对《大卫·科波菲尔》永不厌倦。“我会成为自己生命的主人公,还是说这角色将由别人担当,这些书页必须揭晓。”这是《大卫·科波菲尔》开篇的话。女儿说:“我总觉得开头那几行有些可怕,因为字里行间暗示着我们不一定能做自己人生的主人公……只能眼睁睁看那个人取代我的位置……却无能为力。因为在人生的某个节点上我出局了……”

听了女儿的话,“我”很诧异,因为每次读那两行字“我”都有和女儿相同的想法,却不得不继续往下读。“我”说到:“真实的人生另当别论。在真实的生活中,我没勇气开门见山地问拉斯:你是不是占了本该属于我的位置?”不信一切会像狄更斯小说那样、最终恢复美好的“我”,推测拉斯的继父是“我”父亲,但“我”和拉斯都未说破。

《大卫·科波菲尔》开篇的话反映了人在生命中面临的不确定性,个体意志外存在着支配命运的外部力量。狄更斯的不少作品对家庭关系都缺乏积极描写,几乎没一个活着的父亲是理想的,母亲也不尽如人意,善良而愚蠢。尽管如此,《大卫·科波菲尔》还是给出皆大欢喜的结局,也就是“我”所谓的“各就各位”,现实中却有更多无可挽回,拉斯替代了“我”在父亲身边的生活就是不可挽回的。

“读狄更斯如同读一首消失世界的长歌谣,所有的一切像个方程式到最后都要聚在一起,曾出现的种种不平衡最后都修整复原……是一种慰藉吧或一种抗议……我的世界不是那样,我从不跟那些信奉宿命的人同行……我相信人生由我们自己塑造成型,至少我是如此……我负完全的责任。”

狄更斯对人生的修整是小说不是现实,然而“我”恐怕未必真“相信人生由我们自己塑造成型”,至少,这“我们”不单是我,还包括抛弃“我”的父亲。“我”何尝能负完全的责任,不如说,“我”只管受着,直到趴下。无论如何,佩特松借《外出偷马》提出了生而为人不可回避的严肃问题:“我”是否在自己的人生中担当了主人公。

孤独与自由

《外出偷马》里的“我”用苍老的双眼回顾,回顾15岁的细节,想起那个夏天里对约恩母亲的爱慕。曾经至关重要的一切都慢慢失去重要性,人终将无法再有太多牵挂,像是走向自由,又像走向生命新阶段。

亨利·梭罗在《行走》中将流浪者称为自由和独立的个体,在他看来,一个人打算离开父母兄妹、妻儿朋友,还清债务、立好遗嘱、解决了所有事务且是自由人,然后就可以行走。若必须如此,自由行走以远离世俗为代价,即便没有梭罗定义下的行走,人在成长中也不断失去着故土的自然和人文环境,失去着往昔的那些同学情、兄弟情、父子情、夫妻爱。

《外出偷马》中的“我”被动脱离父亲,主动远离女儿,一定意义上显示出尽管家庭羁绊重重,个人却依然孤独。同时,67岁的“我”的经历证明了人无法百分百地孤独,亲缘关系和社会联系不可能彻底割断,即便隔断物理联系也不能阻断记忆。

曾经,“我”期盼父亲归来,隔天就去车站等候。大雨从山坡滂沱而下,涌上铁道,所有的建筑比原来的更灰,而后消失在雨里,“我”没了眼睛、耳朵。在巨大的失望后,“几乎像是再一次出生。颜色不同,气味不同,看事情的感觉不同。不单冷与热、亮与暗、紫与灰之间的不同,而是我对害怕和快乐的感受都不同了”。

不难想象,“不同”这个字眼里在这个语境中没有“轻松”和“褒义”,也不是更好或更坏那般简单,而暗藏着可怕的不可逆的变化。比如,失去父亲之前的“我”和之后的“我”是不同的,67岁的“我”和15岁的“我”是不同的。

《外出偷马》里的“我”始终向往独处乡间,即使样样顺心如意。“事实真是如此:我一直很幸运。可就算……有人在我耳边软语温存的时刻,我也会突然想要去一个只有静默的地方。”从小说内容便知“我”实在谈不上一直很幸运。如果一个人总想逃走,只能说本能在呼唤,内心深处有一份与生俱来的无法治愈的孤独。这孤独对某些人来说是必然的。

自我的审视与彼此的镜子

《外出偷马》有一个无法解决的问题,今日的“我”并非昨日的“我”,“我”的视线究竟来自15岁,还是67岁,当“我”附着于15岁少年的躯体并替他发声时,难免带着成人判断,第一人称叙述并不完美。

与拉斯的碰面开启了“我”的回忆。自我认识的路很辛苦,会出现不愿面对的或意外的东西。只有当思想无拘束地漫游时,才能与无意识一起回到那个夏天,从父亲背叛了自己的那个夏天爬起来。

占主导篇幅的第一人称叙述提供了内在的视角,是否可靠值得商榷,因为记忆有下意识的自欺和涂抹。15岁的“我”的印象和反应中难以排除成年的“我”的反思和评价。尽管难以完全客观地复现从前,第一人称叙述依然是这部小说难以拆除的承重墙。

当“我”和拉斯砍倒院里的桦树时,潜意识中的过去更多浮出水面。除了自我审视,“我”与拉斯是彼此的镜子。成为邻居看似巧合,其实二人有太多相似处:与世隔绝的生活;狗是唯一陪伴;1948年的记忆;“我”和父亲分离,拉斯从20岁起也没见过母亲,对母亲的情况一无所知。再次相遇是佩特松的安排,却存在逻辑合理性,更像是潜意识的指引:两人都在潜意识引导下走回至关重要的那一年所在的环境。重新审视意义上的刻舟求剑是可能的,无法改变结果却可照亮生命里出现过的重要一刻。拉斯的母亲对15岁的“我”、对“我”父亲等来说很重要,而从“我”要看清自我、获得自由的终极目的来说,父亲、青春的性意识、女性、盗马等,都还是不如拉斯重要。“我”面对拉斯这面镜子:“他比我老。或是他显老。可也许那是因为我不清楚自己看起来究竟是什么样……”

当拉斯讲述射杀一条狗的往事时,“我”很难过,这感觉从黑暗里的某个地方涌出。在1948年意外射杀双胞胎兄弟那天,拉斯就背负起沉重的十字架。尽管“我”告诉拉斯那是一场意外,拉斯在墓园绕石墙奔跑的行为透露了内心难以承受的伤痛。

“我”和拉斯的重逢有助于彼此走向自由。在梦中看到后脑勺的“我”最终能在眼睛里看到自己,启动更积极的当下的日子。

回声之地

1989年出版的《回声之地》是佩特松的第一部小说。阿维德12岁那年,和家人前往丹麦日德兰半岛外祖父母家度夏。阿维德和父亲骑车,和邻居男孩钓鱼、游泳。他感受到成长中的烦恼及家族创伤给一家人带来的烦恼,一句话,过去的回声追到了当下。暴力和死亡事件在阿维德周围时有发生,但生命的活力还是不可阻挡。书名取自丹麦诗人保罗·拉库尔吟咏日德兰岛的诗句:“哦,回声之地,那里的空气/有隐藏的踪迹,有回答/黑麦的白色大地,我童年的尖锐之地/因空气和大地目眩神迷”。

佩特松对人的过去的描述有普遍意义,他的小说也是回声之地。从处女作开始,佩特松就围绕父子关系、家庭功能失调的主题进行了探讨。颜森家族系列小说更是如此。过去充满创伤性事件,不同年龄的阿维德因原生家庭阴影深受打击。同时,佩特松小说和他家人或自己的经历时有重叠,《去西伯利亚》有其母亲的影子,《在苏醒中》里的阿维德,其家人在丹麦渡轮火灾事故中罹难,而在现实中,这场1990年4月发生的渡轮火灾夺走了佩特松父母、兄弟。不过佩特松表示,阿维德经历的事并不是他的,但与他们感受却相通。

北欧当代文学充斥着对家庭历史的现实描述,展现了灰暗的时代图景,世界剧烈的变化映射在文字中,不安的灵魂试图在分崩离析的当今世界寻找意义。挪威当代小说自上世纪末就呈现出聚焦家庭关系的倾向。佩特松的作品常聚焦父子、母子关系且有较大自传性,但他的目的完全不同于一些小说家的兜售隐私,或制造噱头,他描绘痛苦的家庭关系中不曾明说的裂痕,描绘情感的苦闷如何世代相传,他挖掘历史是为了探究自我:“我”究竟是谁,是否像母亲否定的那样一钱不值,像父亲离开时的那样不足留恋,像梦中前妻断言的那样是无数人中的一个?“我”为何成为了“我”,假如说没能成为母亲希望的人,是否成了自己希望的,当“我”已来不及从头来过、成为自己希望的那个人时,怎么办?

佩特松不直接说破却让隐秘逐渐显现。他能鲜活地再现孩子当时正经历的事,自如地从当下转到过去进行时。一个人随着年龄增加,形状、气味、颜色等随时能勾起记忆,但能逼真地落到笔端实属难得,而这是佩特松擅长的,他以精确、细致而富有诗意的文字捕捉转瞬即逝的情感,对童年和成年的两个不相容但互相依赖的世界进行尖锐的分析。佩特松在当代挪威文学史上占有中心地位。他的母亲遇难前不久,对儿子第一部小说留下评论:“但愿下一本没这么幼稚。”很多年后,佩特松理解母亲望子成龙,却认为“她真不该这么说”。如此耿耿于怀,也许是因为伤痛:作家没机会让母亲看见,自己已走了很远。