李彦姝:《文城》的纯粹与简薄

余华每一部长篇小说的出版几乎都能衍生为一个文学事件,这充分彰显了他在批评界、出版界及读者中的影响力。时隔《第七天》八年,《文城》面世,再次在批评家和读者中引发不小反响。普通读者对《文城》总体印象尚佳,“豆瓣读书”的四星、五星评分接近百分之八十。批评家的评价则呈较为明显的两极分化趋势。肯定或赞扬的观点多从主题学视角出发,聚焦于“情义”“悲情传奇”“浪漫史诗”等关键词;商榷或质疑的观点则多从叙事学视角加以研判,聚焦“人物塑造”“行为动机”“情节建构”等关键因素。不难看出正反两方各自的着眼点所在——前者更关心作家表达了一个什么样的主题,后者更在意这一主题是如何表达的。应该说,双方的判断各有道理,而笔者更倾向从后一方观点出发,对小说加以评析。

1

《文城》中的人物虽然生在动荡的乱世,但都有稳定的价值观和人生观,对于传统儒家文化中“仁义”品格的彰显是小说的一大看点。谈论《文城》时,不少批评家都提及“人性”“情义”等关键词。丁帆认为在《文城》中,“‘人性’的呈现才是直取人心,击溃形式的巨大能量”[1]。杨庆祥认为“小说中主要人物行动的逻辑都在于‘义’,讲义气,有情有义”[2]。王春林也肯定《文城》表现出的“情义”[3]。的确,《兄弟》中书写无血缘关系的“兄弟”情义的主题延续到了《文城》当中,林祥福、陈永良、顾益民偶遇于溪镇,一见如故,义薄云天,他们几乎是良知的完美化身,是一身正气的“理想人物”,坚守正义的价值观。

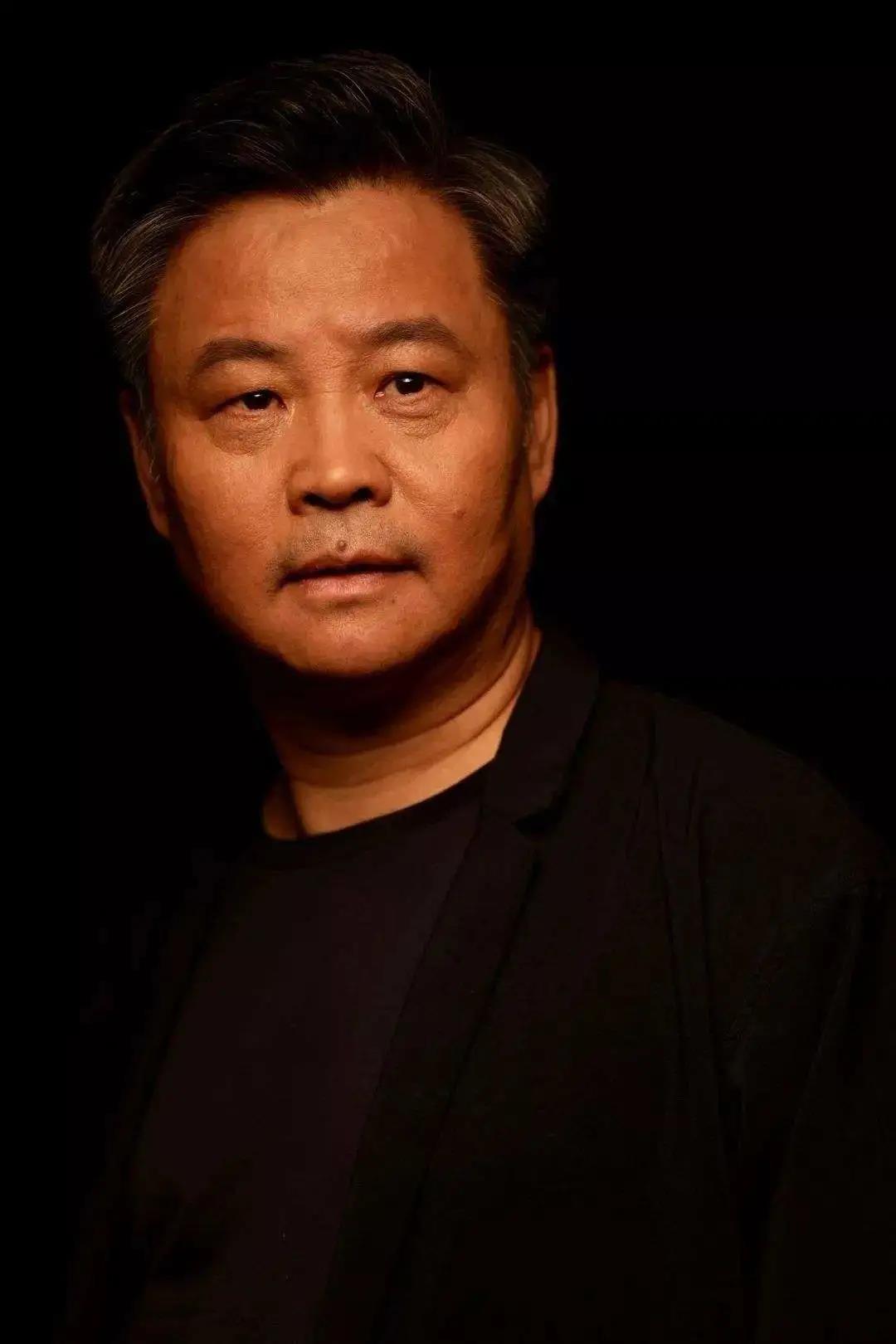

余华

余华坦言想在写作中尝试“写一个善良到极致的人是什么样子”[4],因此《文城》中的正面人物大多性格透明纯粹、表里如一,人性应然的光芒扫荡内心深处可能潜藏的幽暗阴影,人物不仅被赋予诗性,甚至具备了某种神性。这与评论家们以往对余华的评价一致:“他在根本上是简单的,他一直能够拎出简明、抽象、富于洞见的模式,告诉我们,此即人生。”[5]林、陈、顾携带善的先天基因,行善事从不纠结、犹疑或胆怯,他们几乎没有一丝缺点,没有任何外力可以破坏其纯粹性。余华相信“纯洁到令人难以置信的程度”的人物的存在,甚至将林祥福比附为圣经中善良到极致的圣徒。此种对善的执着向往,无疑充分表达了作家的道德理想。然而有时候“纯粹”很可能就是“简单”的代名词,它可能落入抽象化、概念化的陷阱,显露出人物形象塑造方面的一些问题。一方面,三位主人公虽出身各异,但道德品性、性格志趣看上去别无二致,像同心连体的“一个人”,我们无法说清楚三人之间的“善”有什么区别,从而很难辨认独属于其个人的“核心性格”或曰“终极性格”。另一方面,小说的确有责任塑造理想人物——颂扬人的良善品格是伟大文学作品的题中之义,就主题、原则、基调而言,追求真善美的文学作品在任何时代都不过时且值得称道。问题在于,“善”不应是简单乃至单薄的,“对小说家来说,善与恶不应是先验地给定的,而应是在对人的生活、人的灵魂的追问中雄辩地榨取和展现的”[6]。善只有经历尘世的磨砺甚至威逼才更显力道。而林祥福等人的善似乎“从来如此”,如铜墙铁壁般严丝合缝,这反倒遮蔽了人性的褶皱和纹理,削减了人物的丰富性。处于高位的叙事者可以轻而易举地抛出无一丝杂色的善恶观,然而文学虚构的魅力恰在于它是一项复杂的技艺,如何以更加高妙的反思与洞见、独特的切口与角度、缜密的逻辑与细节、细腻的叙述与描写,从文学的、人物的内面去探寻真善美曲折沧桑的生成史,是难度系数更大的任务,否则很可能像是交出了一份中规中矩但却挑战性不足的答卷。

《文城》中的善恶对立大多体现在不同个体、不同人群之间,可以进一步追问的是,具有辩证法意义的善恶较量,是不是还可以更为集中地注入某个主体的内部,呈现为一种人物内心的辩证法?这不禁让人想到歌德笔下的《浮士德》,这部作品真正撼动人心之处正在于浮士德的思想成长和人格建立的历程,是在内心深处一次次善恶的此消彼长、对抗搏击中完成的,善在恶的包围中被激发壮大,恶在善的顽强对抗下被压制并遗弃。正因为善的来之不易,人物形象才更加饱满,作品才更有力量和韧性。只要是人,内心就会有波动、震荡、纠结、权衡,伟大文学作品中的典型人物尤其如此。如果人物完全是这样或纯粹是那样,其现实感就削弱了。没有灰色地带的、只属于一种类型的人物是失真的。[7]善恶分明使小说变得好读,读者可以从中收获顺滑无碍的阅读快感,然而掩卷之后,却会感到余韵不足。心路历程一马平川、一览无余的主人公,也不免让人觉得缺了些惊艳与震撼。

在主人公之外,小说还塑造了若干组人物群像,如土匪、溪镇民众、主人公家族成员等。作为群体,他们更多起着辅助情节主线发展的功能性作用,但这并不意味着他们只能被机械地归为道具,从而被抽空差异性和鲜活性。可是,作品恰恰缺少对个体细微心理活动的描写。绝大多数土匪如同提线木偶,像杀人机器一样疯狂屠戮,没有对于利害得失的分毫考量。溪镇百姓也是一个庞大群体,无论是面对灾难,还是日常行事,似乎都被一种集体无意识驱动,做出完全机械性、趋同性的反应,这样的处理不免有简单粗糙之嫌。例如,林祥福千里迢迢来到溪镇,走街串巷探寻小美的过程中没得到任何有效的引导,难道没有任何人知道出身本地织补沈家的小美和阿强?还是他们与小美、阿强合谋骗人、秘而不宣?抑或他们只是跑龙套般穿行于溪镇的行走的道具,被看不见的手控制着全部知觉和情感?乡绅顾益民素来厚朴慈悲,四个儿子却基因突变般地全部成为好色顽劣之徒,四人复刻着彼此的面孔和内心,本质上就是一个人。小美的父母和三兄弟也是铁板一块的刻板愚昧、卑躬屈膝。作家对某个“群体”的刻画,固然应凸显其总体性的典型面貌,但由具体的人构成的群体,在小说中不应是抽象凝滞的“一”,参差不齐、歧见丛生的心理及行动才更易成为人物塑造的出彩之处。

2

不管是先锋文学时代的余华,还是后来的余华,在其简单纯粹的叙事中,人物行为逻辑和行事动机在小说中并不占重要位置,他“不打算对故事的来龙去脉下多少功夫,诸多悲惨的片断背后找不到独特的必然因果”[8]。比如早期小说《现实一种》中山峰、山岗兄弟的自相残杀,也许背后有社会性的动因,但落实到文本中,社会学、伦理学意义上的杀人动机被悬置,伤害行为的发生源自非理性与偶然性,因而兄弟二人面目模糊,他们更像是行走的荷尔蒙,而非纹理错综的社会人。诚如有评论家指出的,“过多地依赖‘本能’说明生活人物往往会变成僵硬的傀儡。‘本能’是生物性的固定的,不受意识形态左右的,无法与社会环境互动的。‘本能’所能解释的人性相当有限,尤其是难以解释人性的多变和丰富”[9]。

《文城》人物形象塑造上的简薄感的一个原因,就是对人物行为动机交代不细致、不充分。小说并不缺少细节描写,对环境、器物等细节甚至苦心经营,多有精妙修辞,但似乎忽略了另一种细节——人心内部的盘根错节。余华笔下的人物往往是有着单纯经验的人。这样的人目标明确,往往心有执念,行动力强,盯住一点,不及其余。他们的行事缺乏复杂动机的支撑,内心激情四射,但缺少迂回、摇摆、跌宕的电波,从不算计,没有不可告人的小心思。或者说,人物内心轨迹变化的速度,跟不上人物出自本能的行动速度。比如写土匪血洗齐家村的过程,叙事节奏紧锣密鼓,像是动作电影中一个机位固定的长镜头中的乱战画面,这样的场面书写,无需调动读者更深层次的理解力和感悟力,很容易激起阅读快感。民与匪之间的激烈争斗,多具有快意恩仇的动作性和天马行空的传奇性。人物身上仿佛被装置了一个启动按钮,生死抉择中只要按键,一种外在的神秘力量就可以牢牢操控人的内心及行动。厮杀格斗中,武器指挥着人,抑或人本身就变成了冰冷武器。

纪小美大概是小说中唯一会“算计”的、心思活泛的人物。《文城·补》对正文中纪小美行骗动机及失踪缘由进行了补写,看似乖巧柔弱的小美是阿强、林祥福二人命运的主宰,而阿强父亲因为入赘而对妻子俯首帖耳,这两位女性在男尊女卑的清末民初,意味着对封建传统的背离。《文城》主“情”,尤其是在小美身上寄寓了悲情。然而在作者笔下,纪小美似乎并不是一个懂真爱、挚情为何物的人,小说中的爱情和母爱描写算不上深刻,因此对她的悲情的书写就不免有煽情意味。她与阿强之间那种因自幼相随而形成的依附感,似乎不足以呈现爱情的真相;在她与林祥福两次短暂的生活经历中,作者并没有告诉我们,小美到底懂不懂爱,对林祥福是付出过真爱,还是出于欺骗的目的制造了爱的假象?她呈现于林祥福面前的温存懂事,是伪装巧饰,还是出于行骗后的愧疚?她一度迷途知返,执意为林祥福生下女儿,这或许是她良知抵达峰值的时刻,而后便颓然崩塌,决意抛弃刚满月的幼女,一去不返。后来,她即便明知女儿已随生父前来溪镇寻她,也不肯相见。作者写到她悉心保存女儿的胎毛和眉毛,写到她为孩子缝制衣物,以示内心的思念和忏悔,但这些并没有完全烘托出真正无私的母爱。作者十分善于写人的本能,可是到纪小美这里,作为本能的母爱已经完全被压抑了——忏悔背后是惶惶不可终日的惧怕,而非母性驱使下的母女相认。

《文城》对人物及情节的构建体现出浓重的传奇性色彩,使之在整体上成为一个可读性很强的文本。但精心设计的故事,很可能淹没人物心理设计,致使人跟着故事走,而非故事跟着人走。在小说中,传奇色彩浓重的转折性情节,大多不是源自人物心理逻辑、行为逻辑的起伏,而更多是依靠天灾人祸的反复上演。雨雹、龙卷风、雪冻等自然灾害具有道具化作用,为人物行动提供动力。小美与林祥福从眉目传情到确定恋人关系,是由一场狂烈雨雹促成的,这期间作者并未对双方内心世界的碰撞进行细致合理的摹写。情节脉络中的俭省之处看似无伤大雅,其实弱化了叙事逻辑的严整,不免在读者心中产生违和感。

我们不禁要问,余华近些年来在现实主义创作道路上受到的某些质疑,与其早期先锋文学创作经验是不是存在着某种隐秘的关系?这或许也就涉及对先锋文学利弊得失的深层次思考。余华从先锋文学现场的撤退,对他而言是一种转机,人们看到了余华的另一种可能,他可以从隐晦走向清晰,在历史与现实的张力中获得更宽广的题材支撑。但是当在现实主义的长镜头中观察余华时,评论家和读者又常常质疑余华攫取、甄辨、反思现实的能力。文学中的现实不是物自体,它存在于人的认识之内,折射为人物的内心活动与行为选择。余华在题材上转向了现实主义,但在写作方法上并没有从根本上摆脱先锋叙事思维及策略的笼罩。

先锋文学依靠悖谬、空白、跳跃、省略等叙事策略,可以避开书写人物性格的复杂之处,搁置对于人物内心动机的分析,将其让渡给读者的想象力。人物的行为动机在先锋文学中是可以被压缩乃至去除的叙事元素。动机的缺位使得先锋文学更凸显神秘的特质,给读者留下审美想象空间。失踪、死亡、暴力、复仇等先锋文学中惯有的情节在《文城》中亦有延续。但当回到现实主义的创作航道时,先锋文学的诸种策略及惯用桥段很可能引起读者的审美疲劳。要想由表及里地书写现实,作家就不得不经历一条更为笨拙和迂回的路线,如同绘画从写意转向工笔,有些原本模糊、虚化、抽象的人或事,最好详究线条脉络,起承转合处尽量依靠榫接,而非铆接,否则就会受到简单、生硬乃至失真的指摘。

从某种角度看,《文城》其实依然是“先锋性”的,先锋文学时不时错搭人的心理逻辑、生活逻辑和历史逻辑,遗留诸种令人疑惑的跳跃或空白,达到一种陌生化的审美效果。然而跳出先锋叙事范式的小说,还是要受制于现实逻辑的规训,在故事的来龙去脉、情节的起承转合、人物的内心曲线上下功夫。

3

小说区别于其他文体的显著特征是“讲故事”,或曰虚构性和叙述性。一般读者对于小说的基本要求是“有意思”,概括地说就是故事性强。人们通常觉得,阅读的速度及兴奋感、阅读过程的流畅,即能否全神贯注、一气呵成地读完一部小说,是小说是否“有意思”的一个指标。这是从读者反应的角度来考察的。《文城》被看作一部具有类型意义的传奇小说,它显然也是一部“有意思”、能制造阅读快感的小说。余华直言:“文学是什么?文学寻找的都是有意思的,哲学可能寻找的是有意义的。文学不要把哲学的饭碗给抢了,我们大家吃自己的饭。当然我们在一部作品中,肯定能够读到意义,但是文学的目的是为了寻找有意思的。”[10]余华对于小说有很清晰的定位:小说不是哲学,讲好有意思的故事即可,不要去苛求玄而又玄的意义。客观地说,《文城》不但有“意思”,一些地方也不乏“意韵”。意韵涉及氛围、意境、语言等要素,大抵指向小说的“调性”。即从审美层面论,《文城》可圈可点,语言风格向着与《兄弟》相反的平和收敛的方向走,修辞精致生动,情境描写细腻,节奏稳步推进。在“意思”和“意韵”层面有所收获的小说家,掌握了一套讲故事的章法,且形成了自我的风格标识。但是有更高远追求的小说家,必定不满足于此。有抱负的小说家一定应该对于“意义世界”有更大的兴趣,并愿意为此付出艰苦尝试。文学自然不同于哲学,但两者并非势不两立。哲学不是一个冰冷难及的大词,生命、文化、历史层面中都可以有它的无形参与。也许正是余华对于文学与哲学关系的某些“偏见”,导致他的小说缺少某种事外远致的形而上意味。

《文城》中对于一些经典文学母题有所回应。比如“离散”与“寻找”:没有林祥福与纪小美的失散,就没有道阻且长的苦苦寻觅,人生的无常感与悲悯感就体现在这自北向南的寻觅之中。再比如“孤独”与“交往”:林祥福南下途中以及寄居溪镇的举目无亲感,体现了命运差遣下个人难以排解的孤独怅然,然而陈永良一家对他的无私接纳又体现了超越血缘的伦理共同体的团结无间。小说对经典母题或正向价值观的弘扬无疑值得肯定,但是对人的生命意义的探究和澄清其实是可以继续深入的。在民团与土匪的对峙中,我们看出道德训诫意义,但在小美、阿强身上,作家的道德立场是暧昧的。从余华过往的创作经历看,小美或许是为数不多的性格较为复杂的女主人公。这个人物的塑造有其可圈可点之处,如早年做童养媳的察言观色和忍辱负重、与阿强私奔途中对林祥福的假意接近和设计诱骗、隐居溪镇之际的焦虑和忏悔、生命消逝之际的悲苦凄美等,作者都做了比较细致的铺陈和描摹。苛责小美为扁平形象并不公允,然而这个人物的典型意味仍不算浓厚,这是一个是非观模糊、主体意识涣散的女性,她随波逐流的短暂生命历程缺乏韧性和根基,她的死让人心生同情,死亡原因及方式戏剧性极强——源自自然灾害的侵吞以及对此的妥协,而非源自“非此不可”的必然动机,性格、社会、历史等因素游离于她的死,因此她的死似乎缺少某种深刻痛感。

余华大抵完成了从先锋文学向现实主义文学的转型。《兄弟》《第七天》分别试图逼近历史中的现实和晚近的现实,但都以夸张和怪诞为特点,和经典现实主义书写有所区别。在《文城》中,余华已经不再采取《兄弟》《第七天》那种对于历史或现实的“强攻策略”,而是向“历史传奇性”转型。远眺距今较为久远的清末民初局势混乱的历史,似乎意味着在《兄弟》《第七天》遭批评界质疑后,余华有意调整了兴趣准星,瞄向时间纵深处的靶点,从而放缓了现实题材的紧张缰绳。但《文城》中触及的这段清末民初的历史所指并不明晰,除了由依靠土匪的斑斑劣迹、行迹模糊的北洋军勾勒出的乱世底色,这段历史的时代、政治背景交代得较为单薄,“清末民初”更像是符号学意义上的人物活动的时间域,而不过多涉及曲折、复杂的特定历史进程、事件及现场。同为对这一段新旧时代交汇期的书写,让人比较难忘的有《银城故事》《人面桃花》等长篇小说,这些小说似乎内蕴着更为深长的历史意味。《文城》更多聚焦于个人的义或不义,时代中的社会矛盾化约为民匪之间的武力冲突,作品对匪患之恶的展现,充斥着暴力、血腥、酷刑等,与作家早期的偏好一脉相承。《现实一种》中血亲之间荒诞而惨烈的肉体折磨,《许三观卖血记中》中对身体“极端化的透支”的书写,《兄弟》中对人物敏感部位的荒诞窥私,《第七天》中的亡灵叙事等,都透露着高辨识度的“身体观”。在《文城》中,与身体相关的残暴或畸形的书写一以贯之。正反派人物间尖锐的生死对立,为暴力书写的出场提供了背景依据。如果说暴力等要素作为余华早期的个人标识,曾给人带来惊诧和震撼,那么在今天看来,残暴性要素的反复出现其实更像是符号性复制,并未真正起到为悲情的有机营造推波助澜的作用,感官冲击力和审美形式感已经不复当初。

《文城》中的历史叙事既区别于正统的革命历史叙事,也不同于歧义丛生的新历史主义小说。《文城》打造了一个具体的历史时空,但是仍欠缺对历史的深邃凝视、缜密思辨、大胆探索,因此提供的历史洞见也就较为有限。《文城》呈现了一个又一个悲剧,如小美卒于雪冻、林祥福葬身张一斧的尖刀、溪镇民团壮士舍生于土匪攻城、无名平民暴亡于乱战……这些悲剧的结局是惨烈的,但人物悲剧得以形成的历史动因似乎还有很大的揭示空间。《文城》中,那些历史的、社会的、伦理的、人心的因素似乎没能在悲剧发生过程中起决定性作用,而带有先验色彩的宿命论却更多地决定着悲剧的性质及其结果。

如果出自一般作家之手,如果放在类型小说的框架内,余华给出的这个传奇色彩浓重的悲情故事已足够精彩。但基于余华的创作实绩,读者有理由对他有更高期待——期待其对于人物、历史进行更复杂、生动、深刻的书写。但在《文城》中,尽管作者在小说中频繁地写到各色人物一次又一次的泪泉汹涌,但掩卷之后,阅读中的悲悯感和凄美感却无法在心间回荡太久。或许,这是余华要在下一部作品中加以解决的问题。

注释:

[1]丁帆:《如诗如歌 如泣如诉的浪漫史诗——余华长篇小说〈文城〉读札》,《小说评论》2021年第2期。

[2]杨庆祥:《余华〈文城〉:文化想象和历史曲线》,《文学报》2021年3月5日。

[3]王春林:《苦难命运展示中的情义书写——关于余华长篇小说〈文城〉》,《扬子江文学评论》2021年第3期。

[4]付子洋:《余华谈〈文城〉:“文学不要把哲学的饭碗给抢了”》,《南方周末》2021年4月29日。

[5]李敬泽:《〈兄弟〉:警惕被宽阔的大门所迷惑》,《新京报》2005年8月19日。

[6]同上。

[7]参见杰夫·格尔克:《情节与人物:找到伟大小说的平衡点》,曾轶峰、韩学敏译,中国人民大学出版社2014年版,第44页。

[8]南帆:《夸张的效果》,《当代作家评论》2006年第4期。

[9]南帆:《夸张的效果》。

[10]付子洋:《余华谈〈文城〉:“文学不要把哲学的饭碗给抢了”》。

本文原刊于《文艺理论与批评》2021年第06期

- 余华:人性在任何时代都是一样的[2022-01-21]

- 余华《文城》:在抵达与永恒的寻找之间[2021-11-12]

- 形式探索与《文城》的读法问题研究[2021-11-09]

- 王鹏程:奇外有奇更无奇[2021-10-31]