伯父教我“定向努力”

我的祖父徐一冰有五个子女,前三个是女儿,第四个是儿子,为“迟”(商寿),第五个又是儿子,为“止”(舜寿)。我是止的女儿,迟的侄女。

从小,依母家(成都大家族)习惯,称伯父为大爸。其实,父亲仅一位兄长,我们没有二爸、三爸。成年后通信,提笔“大爸”,他回“用大伯”。是,改口不易,落笔用大伯。

50年代初,大姑、三姑、大伯、父亲聚到北京,四家分住东城、西城。聚会时,大人们叙谈甚欢,孩子们嬉戏疯玩,留下欢快童年的三五彩页。1958年,父亲为飞机设计,举家迁往沈阳。1961年,大伯为长江三峡,阖家去了武汉。父辈追着事业走,我们跟着父母走,到哪儿都是家。

我们在沈阳生活了7年,对大伯的印象更多来自书架,过一段时间,就会多出一本书脊上印着徐迟著的新作,《美丽·神奇·丰富》《庆功宴》《诗与生活》,还有那些毛边的《诗刊》。我不懂:“这书怎么没裁齐,还没做好啊?”大人回答“就是要这样”。哦,大伯做事是不同一般的。

1965年,我们再随父亲迁往陕西。1966年,一切都不一样了。1968年,爸殒亡,家破碎。姑姑家、大伯家都落难。北京大姑家被迁到一间只能以天窗采光的陋室,成了家族的联络点,天各一方的亲人们以各种方式互通消息与关爱。

1973年,我在工厂做工,侥幸得机会去武汉公干。先与近20年未见面的大伯联系,那时他的关系还在干校,人恰在武汉,借住在伯母朋友江阿姨家。会后,我拎着行李找到江家,一眼望到站在门口的大伯,恍若见到远去的爸,顿时间泪如雨下,积压多年的苦水一泻而出。

江家三天,谈了三天。他细问我们这些年的经历,爸是怎么去的,妈与我们姐弟是怎么过来的,周边的人与发生的事……更多是听我讲,默默地听,反复地问,不放过细枝末节。他不仅要知道,还要记住。

那些年,我们几度被搬家,从院里到院外到村边,居住空间越搬越小,最后栖身于紧挨老乡厕所的一间土坯房。我从农村回去探家,妈感慨不已:……这一生,真正属于自己的只有学识,这不是别人给予的,也不是别人能夺走的。并郑重叮嘱:我们家世代读书,你即使不能上大学也要读书。说到这些,大伯问,你在看什么书。我边答边打开手提袋,拿出范文澜的《中国通史》。他说,回去把你看过的书开个单子寄给我。

第三天,他说,出去走走吧。出门时,他穿了一身长款皮夹克,我一下想起苏联电影里的捷尔任斯基和列宁的卫士,脱口赞:看着像契卡。他笑笑。近午时,我们在一家馄饨店前排队,一位女士走近悄声问:“你是徐迟吗?”他又笑笑。那一年,长大了的我,看到的是一个默而少语或笑而不语的伯父。

自此,陕西-湖北之间书信往还。每每看到那自由体操般的字体,暗道,该交作业了。先是我寄去已读书单,他回复:开卷有益不够,要定向努力。要一门一门地学,每一门都要深入进去。我遵嘱,排出顺序,先语文,再文学,再哲学……又过一段时间,我又报告,在读什么书,有什么收获。他又回复:要从源头学,文学史、诗歌史、哲学史。我又遵嘱,扩充书目,《中国文学史》《古诗源》《文选》……再过一段时间,我再报告,读什么书,有什么感悟。他再回复:不能只学中国的,还要学世界的。我再遵嘱,扩大选书,《欧洲哲学史》《欧洲文学史》《英国文学史纲》《法国文学史》……

3年之后,起念学英文。毕业于华西大学外文系的妈指出,你现在学外语已经过了最佳年龄,只能以下苦功弥补记忆力。不要贪多,即使学外语专业的也很少听说读写俱佳者。你要明确为什么学,主攻一样。我毅然:“为读原著。”

就这样,大伯指引着我,读书、读书、再读书,充实着工余时间和苦闷的心绪。长夜漫漫,不时生出“就这么一直读下去?”的不耐与困惑。而一句“厚积薄发”,让迷茫的心在书中得安。那几年,困顿中的我,感受的是一个循循善诱、代弟教女的伯父。

1978年,春来了。1月,《人民文学》发表大伯的《哥德巴赫猜想》,紧接着是《在湍流的涡漩中》《生命之树常绿》《徐迟报告文学集》。7月,有关方面为爸举行“骨灰安放仪式”。整整10年,终有说法。三姑、大伯及长姐徐律来到陕西阎良,他们是来告慰止弟与叔叔的在天之灵,也是来给孤困一隅的亲人以支持和温暖。秋季,恰值我在京期间,新华社邀请大伯,他带上我,对人介绍“这是侄姑娘”。李普陪着他步入会场,上台,演讲,交流,场面热烈,应答睿智而风趣。那时,我看到了一个博学通透、神采飞扬的伯父。此行让我这个跟班萌生了一丝记者梦,曾试探:“我能不能去陕西日报?”他不赞成:“新闻是要跟形势的……不急,再等等。”

1979年,春盎然。妈和我回到阔别多年的北京,永别伤心地。这个改变的提议有大伯,推动的是姑姑和姑父。中组部给了两个进京户口,自己联系工作单位。妈进入中国社会科学院世界历史研究所。报到那天,大伯与冯至不期而至地去世界史所串了个门儿。我则机缘巧合进了国家旅游局。

在国家机关,以我一年高中、三年务农、八年做工的履历,自是从最后一名干起。经历了杂务(发工资、分苹果)、剪报、联络记者,都没找到感觉,心有不甘,唯加紧学英文、旅游、经济。3年后,被调整到新成立的信息处,从事旅游市场调研,较快上路,逐步得到认可。某日,陡然醒悟,“定向努力”发功了!家师指点,循序读书,“潜移暗化,自然似之(语出《颜氏家训》)”,滋育着我的思辨能力与码字功夫。十年磨一剑,终得发力,毕生受益。

回首当年,我茫然不知路在何方,也没有明确的“五年计划”。只是弟子一步一步地报告读书进程,先生一次一次地指出所学不够,再多,再宽,再大。润物细无声地指导我在自学的路上“定向努力”。

几十年过去了,书柜里分类排列的“授业夫子”们已渐显沧桑,其中有大伯送我的臧克家赠他的《古诗源》(〈清〉沈德潜选),扉页上是:“赠迟兄 克家(签名下钤私章)”,内页有我读书的标记,还有女儿学习的标注。好书代代传。

回京后,与大伯通信少了,见面多了。家族聚聊,都喜欢听他侃侃而谈,散发着热量般地感染着周边的人。他爱用“好得不得了”来赞叹,我莞尔“这可是(英文形容词的)最高级啊!”有时他会走神,喃喃自语,我偷乐“构思呢?造句呢?”

80年代中期,我出差出国的频率渐增。1988年,在武汉水果湖大伯家里欢谈,他笑:“要去布达佩斯啊,回来讲讲。”此后,每次见面:“又去哪儿了?讲讲”。开始不经意,几次讲不出或讲不好他之所问,才悟出“讲讲”是作业,一如当年的书单啊。受“讲讲”的敦促,备了套《世界概况》,出行前先预习;行路中边看边想,多问几个为什么;旅行笔记的内容逐步拓宽;归途复习梳理。从“讲讲”体会到大伯是在用多棱镜观察社会,关注世界。

某年,他提出,出国时帮他找书,每次一本。不要贵,要新。不要文学的,要最前沿的思潮,最新的观点,科学的、技术的不论。不要译文,要英文原版。于是,每到一地,再忙也要钻书店,书目、作者、简介、版本、日期……不亦乐乎地为他选也为自己选。已经不记得选过哪些书,只记得他看一眼就叫好的那本书是向爱因斯坦叫板的。从“找书”体会到大伯的思绪越飘越远,在不停地思考中探究着人类的命运。

父辈的世纪过去了。如今,他们五姐弟都回到了故乡,落葬湖州南浔,团聚在父母身边。我每年都回大伯笔下那个“水晶晶”的江南小镇,感受桑梓根情,感恩庭训的滋养与亲情的温厚。

(作者系徐迟家属)

更多

更多

秦岭:在作品中思考中国社会心理

“我关注这一题材和领域,绝非偶然,至少有十多年的观察、思考与实践期,并根据创作灵感,不断在虚构和非虚构之间转换呈现方式。”

更多

更多

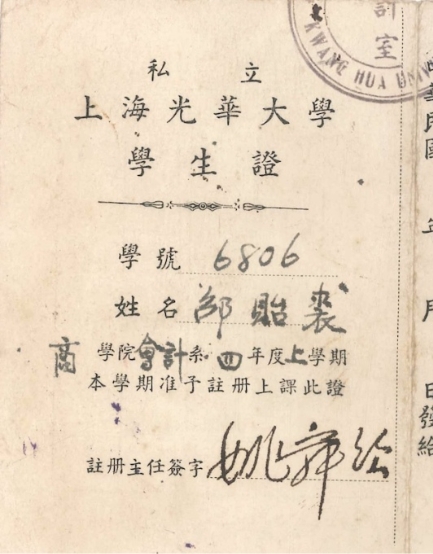

一生有光:“小人物”邵贻裘的光华情缘

邵贻裘何许人也?他与光华大学又有着怎样的不解之缘?