作家谢有顺:心气是写作的基本

谢有顺在授课中

8月27日下午,中山大学中文系教授谢有顺,以《写作的常道》为题,为鲁迅文学院海南省中青年作家文学创作培训班带来专题演讲。在课堂中,他抛开技巧和理论,从个人角度,结合亲身阅历,深入浅出地将四句写作常道向大家分享。

谢有顺说,所谓常道,就是平常的基本道理。这样的道理或许大家过去都熟悉,但未必都对其重视。他所分享的四句常道看似普通,但其实都与写作的提升密切关联。

谢有顺分享的第一句常道是,“心气要高一点”。直白地说,就是作家要对自己有更高的要求。“站得高一点、志向远一点,写作才能变得从容。”谢有顺说,这就好比我们站上更高的山,声音能传到更远的地方。有的人年轻的时候十分在乎名利、名次、奖杯和荣誉,但最后发现这些并没有多大意义。

“很多人看张爱玲的小说,总能生出一种悲凉之感,现世确实繁华、喧闹、热烈,但把时间拉长一点,这些东西可能都要归于虚无。我觉得恰恰是有一种非常积极的人生观,让我们看透那些虚无的东西,在逆境中依旧站在高点,非功利地规划自己的写作人生,胜不骄败不馁,知好辨坏有自己的丈量尺度。”在谢有顺看来,这份“心气”是写作的基本。

第二句是“要寻找和触摸到个人和时代的敏感点”。这句话可以从个人敏感点和时代敏感点两个方面来理解。从个人角度,是指要多研究自己,找到一个能让自己兴奋的敏感领域,使之成为自己的写作“根据地”,然后通过不断挖掘深度、磨炼锐度,成为这个领域的专家。谢有顺也特别提到,写作切忌“复制性”的盲目跟风和一心求全。写作必须要有自己的独特性和突出性,作家必须自己“有所专长”,才能写出精品。

从时代角度,谢有顺用“饥饿感”抛出了例子,“当你早上十点喊饿时,可能周围没什么人会理会你,但等到十二点,你的饥饿感一定会引起大家的共鸣。”“时代的敏感点”就如同这份“饥饿感”,当一个作家找到了和时代、社会一样的契合点,他的作品必然会引起同频共振,只有在个人情感和经验上挖掘出“通性”,才能引起广泛读者的共鸣。在谢有顺看来,领会好第二句话,也会帮助作家找到个人与时代的平衡。

第三句是,“多一点微观和实证的精神”。谢有顺说,写作是一句话、一个词、一个细节慢慢积累起来的,没有这些微小词汇,再大的理想抱负、时代精神都无法呈现。由此可见“小词”和细节的重要。“很多人不那么重视细节,但往往这样的细节漏洞会让读者发现逻辑的不严密,情节的牵强,进而失去读下去的欲望。”

谢有顺说,无论是语言、人物性格、场景塑造、情节逻辑,每一个细节都有可能影响成败,要想创作出好作品,就必须拥有这种“微观”和“实证”的精神,对自己有高要求,对每个表述有最精准的表达。“沈从文说,专家就是有常识的,我们作家其实也应如此,写什么就要认真钻研好什么。”

第四句话是,“通过思考来扩大自己”。有人曾向福克纳和海明威请教写作经验,他们都提到“观察”和“想象”。谢有顺说,“不可否认,‘观察’‘想象’都是写作不可或缺的才能,但光有这些还不够,还要再加上‘思考’。”

谢有顺说,“思考”其实包含对人的思考、对故事的思考,这个过程可能会有很多情节被假设,很多人物的思考过程会被拉开,然后一次次经过被推翻、被否定,“只有经历了不断的头脑风暴,你才能找到一个最合理的叙述方式,最终呈现的故事才会变得更深刻,你笔下的人物才会更‘可爱’。”

更多

更多

理解《红楼梦》的伟大,自然心生敬畏

在白先勇眼中,《红楼梦》是名副其实的“天下第一书”,是“越看越了不得的东西”。

更多

更多

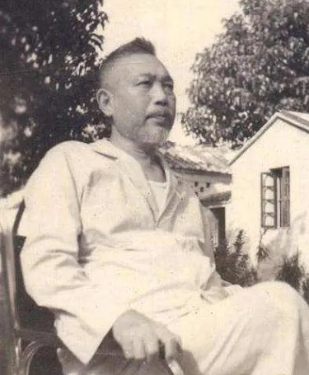

山雨欲来风满楼—— 李镜池在北平来去匆匆的一年

山河破碎的情况下,没有任何一人能够置身事外。

更多

更多

散文 | 一把雨伞和一棵杏树

一棵旺盛且勤劳的杏树,因为与我有关的一把雨伞而腰斩了,我内心充满了愧疚。

小说 | 刘老太太

固执的刘老太太用健康去交换农村所谓的“争一口气”,结果气是争了,体面地盖起了二层的楼房,但却彻底地失去了健康。失去健康的刘老太太连一只麻雀都羡慕。

散文 | 故乡的童年时光

故乡的青砖灰瓦下,鹅卵石巷道是儿时的乐园,留有我童年的足迹。故乡的山峦、溪流、田野、学堂在记忆里刻下了深深烙印,那亲情与乡音是生命中温暖的底色,是一生的眷恋。

诗歌 | 繁文缛节裹挟的人(组诗)

婚礼,旧藤椅,遗漏的情书

诗歌 | 夏日的自由

组诗《夏日的自由》,共 八首,以夏日为时空背景,以“自由”为精神核心,呈现出一个自由与真实交错的精神世界。