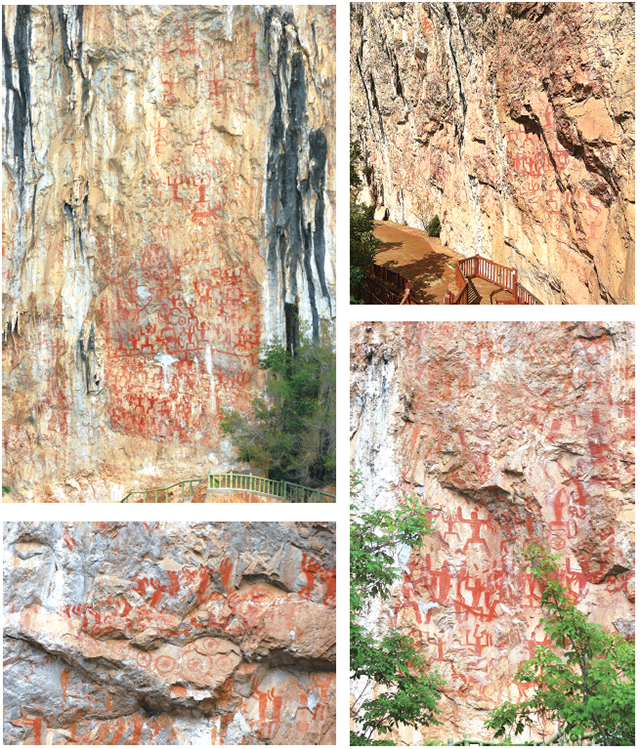

骆越文化的标志性遗产——左江花山岩画文化景观

广西左江花山岩画绘制年代久远,其地点分布之广、作画难度之大、画面之雄伟壮观,为国内外罕见,具有很强的艺术价值和考古科研价值。花山岩画宽221米,高45米,距离水面15~18米,画有人物、器物、禽兽图像1819个。2016年,“左江花山岩画文化景观”成功申报世界文化遗产,充分说明花山岩画的文化艺术价值及其历史与现实意义。

花山岩画是广西骆越文化的标志性遗产。花山岩画绘制于先秦战国至两汉时期,那正是百越族群分支之骆越(即壮族先民)等南方少数民族开始兴起的时候。在历史上,人们习惯将岭南地区视为“南蛮”、“荒蛮”、“瘴疠”之地,长期以来被历代封建统治者边缘化,使其在中华文明中的地位及意义被遮蔽。花山岩画是骆越创造的产物,画面中的人物画像,均为蛙状人形的蛙图腾崇拜原型,还画有铜鼓、环首刀、羊角纽钟、羊角头饰、舟楫以及猎犬鸟兽等图像,集中表现骆越族群的整体面貌及其社会生活场景。因此,我们可以将花山岩画作为骆越文化节点进行追根溯源,并把它与大石铲文化、石器文化、陶器文化、贝丘文化、洞穴文化、崖葬悬棺文化、稻作文化以及青铜文化形态结合起来,通过左江流域自然人文生态及其骆越遗风的田野考察,与文献所载“骆国”、“骆民”等史料相互印证,从而获得对于骆越文化的全面认识。因此,花山岩画对于骆越文化历史渊源探溯具有十分重要的价值。从骆越文化视角探讨花山岩画的价值意义,不仅可以深化对骆越文化内涵的研究,还可以阐明骆越文化创造对中华文化发展的贡献和意义。

从花山岩画中,我们可以更深入了解骆越精神信仰的建构情况。基于文化地理学与艺术发生学的研究视角,地处偏远地带的骆越地区在青铜器时代尚处于原始部落联盟时期,花山岩画作为骆越精神文化创造产物,必然体现着当时人们的原始精神信仰。比如,蛙状人形的画像造型,表征骆越图腾崇拜原型形象,揭示其原始宗教信仰意识中的精神内涵,形成以蛙图腾崇拜为核心的骆越精神信仰系统。绵延于左江流域几百里的200多处岩画群,构图均是整齐划一的蛙状人形画像,这充分证明这一画像形态业已形成文化原型,含有重要的象征意义,产生一种族群凝聚力、向心力、感召力。另外,花山岩画以涂抹式绘制方式进行绘制,只画出粗线条形象轮廓而不作细致描绘,恰似如影随形的身影形状,故称为影像造型,为民间传说与历代文献所言“鬼影”,寓含祖先灵魂永恒之意义,遂成为祖先崇拜的文化表征与精神象征形态。以赭红色绘图,在悬崖峭壁上呈现鲜艳夺目、热烈奔放的色彩效果,对于原始初民而言,意味着鲜血、生命、活力,体现出生命崇拜的精神信仰。我们不妨将花山岩画视为原始巫术宗教活动的反映及其精神创造产物,更不妨以之推测花山岩画创作场景与情境,或许正是原始巫术宗教祭祀仪式活动过程,绘画者及其绘画行为有可能正是祭师或族群首领所为。因此,花山岩画具有骆越精神信仰建构的价值意义。

花山岩画画面构图呈现恢弘壮观、气势磅礴、神圣庄重的整体效果,体现出自然、率真、朴拙、粗犷的风格特征。作为一种原始艺术,它一方面具备“前艺术”性质特征,即物质与精神、身体与心灵、现实需要与愿望追求的实用功利性与非实用功利性浑然一体的特征;另一方面体现出“前艺术”向“真正的艺术”转化、过渡时期的性质特征。从花山岩画绘制在临江的高高的悬崖峭壁上来看,意味着当时人们对这些创造物的顶礼膜拜。精神信仰与文化创造之间的紧密联系自然而然地体现出来。因此,花山岩画为我们探讨研究艺术起源问题提供了实践依据。

既然花山岩画对于骆越文化具有如此重要的意义,我们自然应该加强保护。我们还需要注意的是,骆越文化并没有消失,而是一脉相承,至今仍然还在广西民族文化中保留着骆越基因与历史遗痕。花山,当地民众用壮语称为“岜莱”,指画有花纹的画山,亦即神山、圣山、祖山,具有神圣性、神秘性、神奇性,应心怀敬畏、敬仰、敬重之情将之视为神灵与祖先加以崇拜和祭祀。左江流域民族地区至今保留祭祖文化传统,形成壮族“三月三”、蛙婆节、蚂拐节等民族节庆文化,歌圩、歌会、歌堂等山歌文化,傩戏、壮剧、师公舞、蚂拐舞、铜鼓乐等民族歌舞文化,壮锦、绣球、服饰、饮食、建筑、工艺等民族民俗文化,构成内容丰富、形式多样、特色鲜明的民族文化传统。如今,花山岩画引起世人瞩目,我们要立足花山,深入保护、挖掘骆越文化的重要意义。

此外,随着“一带一路”国家战略的推行,花山岩画的价值与意义更加得以凸显。花山岩画所处左江流域,具有沿边沿海沿江区位优势与地缘文化特征,多种文化元素在这里交融。花山岩画具有见证与记录南北文化交流、汉壮民族文化交流、跨境文化交流的价值意义。从这一角度而言,花山岩画在“一带一路”国家战略中的地位和作用得以彰显。 朱秋平/摄

更多

更多

理解《红楼梦》的伟大,自然心生敬畏

在白先勇眼中,《红楼梦》是名副其实的“天下第一书”,是“越看越了不得的东西”。

更多

更多

山雨欲来风满楼—— 李镜池在北平来去匆匆的一年

山河破碎的情况下,没有任何一人能够置身事外。

更多

更多

散文 | 一把雨伞和一棵杏树

一棵旺盛且勤劳的杏树,因为与我有关的一把雨伞而腰斩了,我内心充满了愧疚。

小说 | 刘老太太

固执的刘老太太用健康去交换农村所谓的“争一口气”,结果气是争了,体面地盖起了二层的楼房,但却彻底地失去了健康。失去健康的刘老太太连一只麻雀都羡慕。

散文 | 故乡的童年时光

故乡的青砖灰瓦下,鹅卵石巷道是儿时的乐园,留有我童年的足迹。故乡的山峦、溪流、田野、学堂在记忆里刻下了深深烙印,那亲情与乡音是生命中温暖的底色,是一生的眷恋。

诗歌 | 繁文缛节裹挟的人(组诗)

婚礼,旧藤椅,遗漏的情书

诗歌 | 夏日的自由

组诗《夏日的自由》,共 八首,以夏日为时空背景,以“自由”为精神核心,呈现出一个自由与真实交错的精神世界。