本周之星 | 坦次:哈扎尔的记忆(2024年第10期)

“本周之星”是中国作家网原创频道的重点栏目,每天经由一审和二审从海量的原创作者来稿中选取每日8篇“重点推荐”作品,每周再从中选取“一周精选”作品,最后结合“一周精选”和每位编辑老师的个人推荐从中选出一位“本周之星”,并配发推荐语和朗诵,在中国作家网网站和微信公众号共同推介。“本周之星”的评选以作品质量为主,同时参考本作者在网站发表作品的数量与质量,涵盖小说、诗歌、散文等体裁,是对一个写作者总体水平的考量。

——栏目主持:邓洁舲

本周之星:坦次

坦次,安徽人,摄影爱好者。

作品欣赏:

哈扎尔的记忆

哈扎尔老头在火燎平原时,放下了手中的绳子。他带着一丝说不尽的轻松,蹲在枯草之中。牛儿已经蹿出了视力可及的范围,他看见火舌像窈窕的红衣少女,随风舞动。他的脑海闪过一个画面,那股源自泪腺的酸楚,令眼睛模糊了起来。那个画面仿佛跳跃在眼前,他看见很久未见的少女娜梨,清瘦的身体,在火舌中奋力舞动。她多美啊,哈扎尔老头如六十年前一样,对这名叫娜梨的少女发出由衷的赞美。她的头纱随风起伏,灵动的眼眸扫过他时,哈扎尔的身躯乃至胸膛之中的心脏都无法控制地颤抖。他跪在了地上。那种多年未见的痛苦袭来,天地之间都黑了。他像是沉入了梦中,一遍又一遍看见六十多年前的少女娜梨,赶着小羊,走过那片绿油油的青草地。她像是轻盈的精灵,永远有使不完的力气,笑容像清风一样,在那些不安分的少年心间荡漾。

平原上的火被一阵罕见的冬雨给浇灭了,那头被哈扎尔老头放走的牛犊现在正卧在草堆上,咀嚼着从胃里反刍到嘴里的干草。它像是对这个世界没有多大抱怨,或许就像祖辈一样,直到死也无法说出一个不字。黑夜的强风吹得挂在牛圈里的电灯左右摇动,阴影也随之移动,那牛犊先前平静的神情在晃动的黑影中,显得变化莫测起来。哈扎尔老头微弱的咳嗽声从屋内传来,他靠在叠着几条被子的床上,正努力招呼着一位陌生来客。

屋内昏暗的光线,让哈扎尔老头无法看清眼前这个留满络腮胡的男人。男人叹了一口气,从脚边拿起一个布包放在桌上,起身走出了屋子。哈扎尔老头感受到男人走出屋的一瞬间,一股冰冷的风吹在他的脚趾上,隐隐的钝痛从指头爬到脚后跟。他伸手把布包拿到了床上,里面散乱叠放着一些衣物和用品,还有一个笔记本和信封。他翻开那些带着陈旧气味的衣服,不可思议地盯着那件红色的长裙。这是娜梨的衣服。他记得娜梨消失的那一年,是盛夏,那场盛大的村中晚宴上,娜梨就是穿着这件裙子吸引了现场所有人的目光。她拘谨地走向哈扎尔,满脸羞涩绯红。舞曲响起,哈扎尔轻扣着娜梨的双手,微微摆动了起来。那时,他们经常在旷野之中追逐彼此,跟着羊群寻找丰美的草地。在他们稚嫩的内心中已经深深扎下了爱慕彼此的种子。他们在等待时间,等待哈扎尔有足够的实力来迎娶娜梨。

风推开了门,哈扎尔老头看见外面的世界在黑夜里发出白莹莹的光。雪花不请自来,拍打在敞开的门上和屋内的地上。他看见白茫茫一片的世界里,有一个黑影跌跌撞撞奔跑而来。他听见了那个熟悉的声音离他越来越近。终于,那个奔跑的黑影像一辆失控的车子闯进了屋中。他回身锁好门,用力拍打身上的积雪。哈扎尔老头看着眼前这个身体壮实的青年,他在年轻的时候,也曾拥有过这样好的身体。哈扎尔老头看着青年的样子嘴里一直嘀咕:马哈,马哈,马哈。真好。

青年微笑地问哈扎尔老头为何夸赞他。哈扎尔老头低头没有回应。这位叫马哈的青年从怀里掏出了一些熟食放在桌上,他把桌子搬起来贴合着床沿,哈扎尔老头拿起一块肉吃了起来。在马哈没有到来之前,他的胃像是被填得满满的。而此刻他的胃像装满了酸性液体,不停烧灼,即使在吃进几块肉后,那种被烧灼后感到饥饿的痉挛依然没有消失。他躺了下来,闭上眼。克制让他的脸显得冰冷麻木。马哈看着躺下的哈扎尔老头,以为他想要休息。吃完最后一块肉,他打开门走了出去。在即将要关门的时候哈扎尔老头好像听到马哈对着他说:巴拉士死了。

巴拉士死了,那个令人愤恨的巴拉士死了。哈扎尔老头睁开眼,他的一腔愤恨让他忘却了身体的异样。他摸到布包里娜梨的衣服,泪眼婆娑。他一辈子都在想杀死巴拉士。就在这天的早上,他看见巴拉士一个人走在田地间,他内心里又有一股欲望在膨胀,像被什么驱使着,就近把牛犊拴在木桩上,从地上捡起半块砖头,趁巴拉士没有注意他时,用最快的速度向对方靠近。他的心极速跳动着,背在身后的双手不停颤抖,他感觉到砖头快要脱离开他的指尖了,他用另一只手死死地捏住砖头的另一端。越来越近了,他能看见巴拉士卷曲的白发被风吹向脖颈,仿佛他再冲上去几步,就能立马把他送进他应该去的地狱。可一股力量拉扯着他,他的脚步越来越慢,砖头不知何时已经在手中消失。他看着巴拉士,在远处的召唤声中,巴拉士离开了那里,他还算矫健的步伐,在地上扬起一阵烟尘,身影逐渐在哈扎尔老头的眼中模糊。

经过一夜沉积,雪已经厚得快要达到膝盖了。哈扎尔老头起身穿好衣服,用毛巾擦了擦那双被分泌物粘黏住的双眼,打开门费力地走向牛犊所在的屋棚。牛犊缩在角落中,嘴里嚼着干草,它没有看哈扎尔老头,眼睛一直望向同一个位置。哈扎尔老头用木铲清理了棚屋内的积雪,又把棚屋前的积雪往旁边推了推。他察觉到背后有汗渗出,手心发热。他看了一眼天,冬日里的阳光像是盖了无数条纱巾似的,一点也不刺眼。他感受到微风吹过他的耳尖,有些刺痛,摸了一下,耳尖有些黏液正在渗出。他想起在火烧平原的时候,也就是昨天,他倒在了地上。或许,就是那个时候受的伤。他往屋内走去,他拿上布包里的笔记本和信件,朝着树木葱郁的村庄方向走去。那条在平时很快就能到达的村庄,在有积雪的今天,令他倍感疲惫。

在离村庄不远时,哈扎尔老头被马哈叫住了,他正要去往哈扎尔老头家给他送吃的。哈扎尔老头看着马哈,突然想到昨晚为何忘记让马哈给他读那些书信。他拉住迎上来的马哈的手臂,说出了自己的想法。马哈扶着哈扎尔老头回到了自己家中,当他们刚走到屋前,马哈的奶奶颤巍巍地站在门口,用担心的口吻问起哈扎尔老头的身体如何,为何这个时候到这里来。她用嗔怒的语气训了马哈几句。屋内热哄哄的,哈扎尔老头吃着马哈端上来的饭菜,喝了几口燕麦奶后,拿出了信件和笔记本。马哈正要打开信封的时候,门外响起了脚步声和交谈声,她们高喊着马哈奶奶的名字。马哈奶奶站起身打开帘布,让那些站在寒风中受冻的人进了屋。她们谈起巴拉士,谈起他在昨天突然死亡的消息。她们商量着要去参加他的葬礼,询问马哈奶奶去不去。马哈奶奶看了一眼哈扎尔老头,岔开了话题,她问起了巴拉士是怎么死的。几人相互对看了一下,都摇了摇头。过了一会儿,坐在角落里的女人开口了。她叙述的大概意思是:昨晚来了一个陌生人,那人离开没多久他就突然死了。听说死的时候,手里还拿着一张纸。哈扎尔老头听到这里,想起昨晚的事情,他想他所见的那个人或许与巴拉士见的是同一个人。

他对那封信充满了好奇,想要立马知道信里到底有怎样的内容,他厌烦这些妇女在这样重要的时刻还坐在原地,不停说着无关紧要的话。他无法克制地拍了一下桌子,响亮的声音在屋内荡开。屋内的人在静默几秒后,拖着步伐走了出去。哈扎尔老头喝了一口手边的燕麦奶,他看着马哈扶着奶奶又回到了屋内。马哈的奶奶坐在哈扎尔老头对面的椅子上,她用手理了理头发,在深呼一口气后,缓缓地开了口。她所说是关于巴拉士的。她说这么多年如果没有巴拉士的帮助,村子里的人是无法度过一个又一个的困难时刻,她无法理解哈扎尔为何在近一年里开始对巴拉士充满了怨恨。就因为他曾与娜梨是恋人?她像是胃里有一股气要释放,停顿了一会接着又说:别忘了,是你造成了别人的痛苦。哈扎尔老头吃惊地看着眼前这位多年来对他照顾有加的堂姐,他不明白明明从几十年前就有的怨恨,怎么成了近一年?他才是娜梨的恋人,为何要忍受他人来骚扰娜梨。他咽下了那句在年轻时经常爆出的脏话。他已经诉说了许多次那年初秋时看见的情景。听的人总用沉默去敷衍。

马哈看着气氛凝滞,他提出回哈扎尔老头家里再阅读信件。哈扎尔老头起身率先走出了屋内。太阳还在,只是比之前要暗淡一些。他拍了拍有些不便的腿脚,希望返回的路上能好受些。他看见他的房子孤零零地立在远处略高的位置上,有一棵枯树在他房子的斜后方,那是一颗苹果树。娜梨最爱吃的就是苹果。这棵树活了快五十年了。

强烈的音乐声在哈扎尔老头耳边响起,那股直穿耳膜进入头脑中的疼痛,让他心里产生了无法抑制的烦躁感。他迈开步伐用尽全力,想要用最快的速度远离那声音。但没有成功,无论走得多远走得多快,那个声音一直在他耳边。他感觉到头脑昏沉,想要就地睡上一觉。他躺下了,看到天是铅灰色的,飞鸟是黑色的。他不明白怎么那么疲倦,他想他还年轻,应该对任何事物都会抱有好奇和想要体验的冲动,身体应该充满了年轻人怎么也使不完的精力。可现在,他正躺在空旷的地面上,眼皮重得无法抬起。在他即将完全陷入梦中的时候,他的脑海里充满了脚步声和叫喊声,他有些愤懑,想让那些干扰自己的声音消失,可又没有力气,只想好好睡一觉。他的身体一直往下沉,能感知到将要进入一段梦中,心里有数不尽的喜悦流向四肢,感觉身体又变得轻盈起来。他告诉自己:好梦就要开始了。

他好像和一个认识的人站在拥挤的人潮中聊了几句,他说他将要辞去职务回家乡一趟。听的人显得有些欣慰,拍了拍哈扎尔的肩膀。然后,朝哈扎尔说了几句话。可哈扎尔像是失去了听觉似的,无法捕捉到那人的声音。他把耳朵侧着尽量靠近那人的唇边,或许这种古怪的动作吓到了对方,那人转身随着人潮离去了。

他搭乘了一夜的班车,在清早终于回到了那片广阔的平原。他看见屋前有一个黑影正站在阳光底下。那是他最爱的萨莉奶奶。他快步走了过去,拉住老太太的手,告诉她,她的哈扎尔回来了。老太太眯着眼睛看了又看,在她的记忆里,她的哈扎尔应该还是个孩子,可眼前这个男人,显然不符合哈扎尔的模样。她关上门,把哈扎尔挡在了门外。哈扎尔以为这是老太太与他开的玩笑。他经历过,在他无父无母的日子里,老太太用她的诙谐幽默陪伴着哈扎尔许多年。他拍了几下门,门内静默。

他把行李放在门口,转身往村里走去。他看见年轻的堂姐正在给刚出生的儿子喂奶。她显然非常高兴哈扎尔的出现,她招呼着哈扎尔参观他们新盖的房子。哈扎尔落座后,从怀里拿出了一个首饰盒。这是他送给堂姐的新婚礼物。他没有想到时间过得那么快,他的这位堂姐已经有了一个属于她的小婴儿。哈扎尔拿着水杯一直听堂姐讲述因生活繁琐而感到的压抑和寂寞。当她提到他们的奶奶萨莉时,哈扎尔警觉起来。她说很多人向她提起过,老太太在与人相遇时,总会面无表情地走过去。她也曾到老太太家里去了几趟,但吃了闭门羹。后来,只能让她丈夫定期送些食物放在门口。老太太身体还算硬朗,精神也不错。所以,他们只能怀疑是不是因为有些时日未见哈扎尔而在发脾气。哈扎尔知道,他的这位奶奶是逢人必打招呼的。她是一个能苦中作乐的老人,不可能因为他的缺席,与别人发生不快。

哈扎尔明显不想再耗费时间听堂姐讲述了。他起身的时候有些猛,不小心把椅子弄倒了。他没有顾上扶起椅子就往家的方向跑去,他看见他爱着的亲人正站在门前,她像是看见了他,向他招了招手。哈扎尔微笑着停在老太太跟前。老太太看着眼前的哈扎尔,说道:信呢?哈扎尔不解地看着老太太。老太太用嗔怪的语气发起了火。原来,她曾遇见一个自称在镇上邮局工作的人,付给那人一些钱,让他把哈扎尔给她写的信送到村里来。哈扎尔拿起老太太的手放在自己的脸颊上,急迫地说他就是哈扎尔。老太太嫌恶地抽回了手,她说她的哈扎尔在城里学徒,还是一个半大的孩子。哈扎尔有些慌了神,他坐在行李上抽泣了起来。他不明白在这些流逝的时间里,他所爱的人到底经历了什么?

那几年里,哈扎尔没再离开过村庄,他陪着萨莉奶奶走完了最后的几年。在老太太下葬的那一天,哈扎尔看见苹果树的枝头第一次结上了果实,几年前还是幼苗的树,此刻正用它经历过的岁月来证明它的价值。哈扎尔拿起掉在地上的果子,用衣服擦了擦。然后,轻咬了一口,酸甜清脆的口感像是他与娜梨曾在一处水草丰美的河边,吃到的那棵苹果树上的果子一样。在他内心深处,娜梨从来都存在着。

哈扎尔经常穿梭于巷弄之中,那是他的工作。他要在新的布料到来之时,把它们推销给大大小小的裁缝店。他用实惠的价格和真诚的态度逐渐地在城市中站稳了脚跟,他没想要发多大的财,唯一的指望是在有生之年再看一眼娜梨。村子里的人常说:娜梨去过好日子了,而不是莫名其妙地失踪。他相信了。逐渐地怀疑和推翻那一年初秋时看见的情景。他让自己每天都忙碌,尽量避免与安静相处而掉进回忆。在前些年陪伴奶奶萨莉的日子里,哈扎尔一直精神紧绷。那是他想起娜梨最少的几年。他被这个丧失记忆的老人折磨得精神恍惚。他会在深夜的原野上四处奔跑寻找,也会在寻找无果后,绝望地站立在河边。经历了太多次的崩溃。渐渐地他的睡眠被改写了,以前,疲惫时头落在枕头上就能睡着的状态一去不复返了。他整天整夜都处于警觉之中,一丁点的响动就让他迅速清醒。他形销骨立的样子吓坏了堂姐,他们试图把老太太接到自己家中照料几天。可哈扎尔倔强地拒绝了。在他人看来,哈扎尔是个体贴和负责的人。但哈扎尔知道,有一小部分原因可能来自于想要回避在清醒时突然来袭的记忆。萨莉奶奶葬礼的那一天,所有人都为哈扎尔松了一口气。而哈扎尔却在葬礼后离开了村庄,他害怕寂静和放松带来的更为严重的思绪困扰。当他远离熟悉之地后,回忆便不再频繁出现。他回到城市中,忙碌的工作让他充实了不少,只偶尔在深夜未睡时陷入从前。

哈扎尔老头醒了过来,他记得刚才还在马哈家门前。可这时怎么已经躺在宽大的床上了。他看着外面还是白茫茫的一片,墙根处传来猎狗沉闷的吼叫声。他环视着房间,觉得有些陌生。帘子被掀开时,哈扎尔老头正在穿戴自己的衣帽。进来的人问哈扎尔老头要去哪儿。他看着眼前这个身体结实的陌生男人,茫然道:想回家。那男人笑了,拿了一袋食物放在桌上,把哈扎尔老头拉到椅子旁坐下。

哈扎尔老头坐在椅子上看着男人,突然问起昨天是不是起火又下雨了?那男人舒展的眉头立马紧锁在了一起。他反问哈扎尔老头还记得什么,哈扎尔老头想起巴拉士,他问那人,巴拉士死了?那人沉默地点了点头。死的时候手里拿着一张纸?那男人饶有兴趣地盯着他。哈扎尔老头急切地再一次向男人确认了一遍。那男人点了点头。哈扎尔老头像想起了什么,突然站了起来,在房间里四处翻找着东西。那男人上前拉住哈扎尔老头的手臂,把他拉回到座位中。哈扎尔老头有些迷糊了,他忘记了刚才想要找的是什么东西。他呆坐在那里,头突然有些晕眩。他爬上床躺了下来,渐渐地沉睡了过去。

他像是听到了有人在门外交谈的声音,爬了起来,想扶着桌角穿鞋时,不小心把桌上的杯子划到了地上,杯子触地的声音惊扰到屋外的人,他们快速跑了进来。哈扎尔老头正想伸手捡起玻璃碎片,其中一人把他扶了起来。他们打扫好地上的碎碴,从橱柜中拿出一个塑料杯子倒上牛奶,放在哈扎尔老头够得着的一角。其中一人问哈扎尔老头想不想出去走一走,哈扎尔老头看着眼前这三个陌生的男人,把头往回缩了缩,目光偏向一旁,没有搭腔。窗外亮堂得很,他感觉眼睛受到了刺激,又向另一边偏过头。三人沉默了半会儿,相互看了一眼,就向门外走去。他们还在原来的位置,继续交谈着。哈扎尔老头往窗边靠了靠,像个想要截取对方情报的间谍。他竖起耳朵,不想错过任何一个字。他陆陆续续接收到了许多信息。像巴拉士的葬礼,被人故意点燃的平原,被撞倒在地的巴拉士,还有奔跑的牛犊。哈扎尔发现墙外没了动静,在好奇心驱使下,他站了起来,从玻璃窗往左右的墙角看了看,正看见那个长着络腮胡的男人也看着他。他缩回了脑袋,像犯了错误的孩子般坐在床的一角。三个人又进屋,他坐在床角,用手使劲拍打脑袋,三个人赶紧上前想要控制住那双拍打脑壳的手。哈扎尔老头的身体却像是无法控制似的,使劲地想要挣脱他们。他咆哮了起来,他说要离开这个屋子。

好像又下了一场雪,哈扎尔老头在迷迷糊糊中走出了房间。他往旁边的棚屋走去,可那里只是一块空地,并没有棚屋。他又往村庄的方向看了一眼,可那里没有村庄。连成片的树林也消失了。他又往苹果树的方向看去,那里什么也没有。他走到屋后,那里有一个坡,他爬了上去。他看见无数的房子矗立在凹地上,那些走在街道上的人,犹如蝼蚁。他回过头,看着那望不到尽头的平原,除了那间房子,一切都空荡荡的。

直到深夜,有车的喇叭声响起。哈扎尔老头抬起正在打瞌睡的脑袋,看到车灯正透过玻璃穿透到屋内,让处在黑暗之中的屋子亮了起来。过了一会儿,车灯消失了,发动机运作的声音也消失了。门外有走动的声音。门被打开了,进来的人打开侧边的开关,屋内一下子亮了起来。哈扎尔老头看着眼前这个人,像是在某个地方见到过。他没有说话,盯着那个有络腮胡的男人。那男人把手里提着的食物放在了桌上,拉着哈扎尔老头来到桌边坐了下来。他打开袋子,从里面拿出食物放在哈扎尔老头面前。在哈扎尔老头啃食一块肉时,那男人像是想起了什么,他走出屋子,过了一会儿拿着一个巴掌大小的相框走了进来。哈扎尔老头看见相框里有一张老妪的照片,他看着有些眼熟,把相框拿起来凑近看了一眼,原来是他的萨莉奶奶。哈扎尔老头开心地笑了,他对着男人说:这是萨莉。男人顿了一下,温和地对哈扎尔老头说:她叫娜梨。哈扎尔老头抬眼看向那个男人,指着相框愤怒地对男人重复着:她是萨莉,我的奶奶。男人转到墙角,肩膀抑制不住地颤抖。哈扎尔老头爬上床,把相框放在枕边。他盖好被子静静等待困倦的到来。在男人转过身向桌边走去的同时,门被人用力打开了。一个年轻男人走了进来,他手里拿着一个旅行包和一袋食物。他把食物放在桌上,拿着布包正要向床边走去的时候,被有着络腮胡的男人拦住了,他拿过旅行袋,拉开拉链,他看见里面有些换洗的衣服和一个装满东西的布包,他认出布包是他前几天从城里家中带到这里的。这是他们来来回回折腾的第八回了。在哈扎尔老头执意要做某件事时,他们必须要配合。他无法得知这样的状态需要维持多久。他把行李包放在桌上,让年轻的男人跟他出去,他们把门锁好,把自行车放到后备箱中,朝山下开去。

哈扎尔老头缩在被窝中,他看着相框里的人,脑子里闪过一个画面,可一会儿的工夫,那个画面就彻底消失在记忆中了。他在往回找寻那段画面时,也把自身给忘了。他突然坐了起来,看着这屋子,有些陌生,但也有说不清的熟悉感。外面安静得很,跟他以往住的环境不一样。在他印象中,不管多晚,外面总有来来往往的喇叭声。喝醉的人总会把所有阻碍他们去路的事物当成敌人,他们的吼叫把睡在垃圾桶旁边的流浪狗吓得不轻。偶尔也会有人打开窗户对着醉汉泼一盆凉水,怒吼着让他们滚远一点。这里太安静了,令哈扎尔老头产生了严重的不安感,他走到门前,试图要打开这扇通往外界的门。可他怎么也打不开。他害怕极了,拿着旁边的矮凳用尽全力砸着门。他感觉到视线中的物体旋转着,身子晃了几下。然后,一下子坐在了地上。他又躺了下来,在冰冷的地上,那股晕眩让他无法再站起身回到床上。他就躺在地上,静静地等待晕眩的消失。

哈扎尔感觉到周身都处于冰冷之中,他睁开眼,看见自己正躺在街头的一处巷子中,他爬了起来,仔细确认周围的情景,这是离他家只有一个街区的地方。于是疾步往家的方向走去,上到二楼,摸到口袋里的钥匙,打开了门。屋内有一股熟悉的味道,像是奶香和香水混杂的气味,恍惚之间似乎有婴儿的哭声。他循着若有若无的声音来到卧室,无法相信眼前所看见的一切,一个女人怀里抱着一个婴儿,那女人走了过来,那股熟悉的气息更加强烈地笼罩着他。他望着眼前的这个女人,他并不认识她。他跑到门口确认了门牌号码,熟悉的旧蓝色的字体正是他记忆中家的号码。他走进屋子,朝着卧室走去。可卧室里没有人住过的痕迹,他在房间里四处找寻,连阳台放着的小型橱柜也被他打开翻找了一遍。他往楼下看去,所能见到的地方都空荡荡的。

再次睁开眼时,哈扎尔老头正坐在车上,沿街的房屋和行人慢慢地往后倒退。旁边留着络腮胡的男人正专心开车,可能是余光看见了哈扎尔老头已经醒来,男人拿了一瓶水递给他。哈扎尔老头看着沿街越来越热闹的陌生景象,心里生出了胆怯,他没有看开车的人,像是与自己对话:这是哪儿,要到哪里去。男人叹了一口气,他回答了哈扎尔老头自言自语一般的问题。他说他们正要回家。哈扎尔老头惊异地看着男人,他的家应该是在人迹稀少、空旷的平原上。可这里哪像他家的所在?他呆怔一会,不安地嘟哝着,渐渐地他的声音不受控制地喊了出来。男人把车停在路边,试图去安慰哈扎尔老头。可老头像是害怕他的碰触,使劲往角落退缩。男人退回到座位上,等哈扎尔老头自己平静下来。男人疲倦的脸上呈现出无人了解的痛苦神色,趴在方向盘上肆意哭了起来。他的情绪已经崩溃了,他曾问这样的境况为何要出现两次。他想要退缩到没有麻烦的空间里,可这样的奢望并不会眷顾他。在无数的夜晚,他都处于紧绷的状态,他的睡眠严重不足,让本应该敏捷的思维变得迟钝起来。他看着自己无法控制的场面,心态再一次坍塌了。他的人生像是要经历两场别人的返老还童,那种除了外表有着不太明显的变化,别的一切都往孩童时期快速奔赴的时光,让他无力招架。

他感到有一只手在轻拍他的后背,他抬起压在方向盘上的头,哈扎尔老头正用平静的目光看着他。他心里有很久不曾出现的暖流经过,他看着哈扎尔老头说,我们回家吧。哈扎尔老头微微点了点头。然后,咧开嘴朝他笑了一下。

他们回到家中,那间还算宽敞的屋子里挂满了相框,哈扎尔老头看见有着茂密络腮胡的男人也在其中。他看见其中一张是老妇和一个像是她丈夫的男人依偎在一起的照片,他低头沉思了一会,他觉得照片中的人和场景有些熟悉。可他脑袋中像是有座桥被人用炸药拦腰炸断了,他无法连接到另一端。男人看哈扎尔老头在看墙上的照片,他指着那个老妇问他:知道这是谁吗?哈扎尔老头用不太确认的语气回答:是萨莉奶奶?男人轻叹了一口气。他又指着旁边一张年轻男孩的照片问哈扎尔老头,哈扎尔老头认识这个男孩,那是他堂姐的孙子马哈。男人脸上的肌肉稍微松弛了一些,他肯定了哈扎尔的回答。

男人铺好床铺,把哈扎尔扶到床前,脱掉他的外衣,在床前放了一杯奶。他关好所有的窗户和门,又向着他刚来的方向开车回去。今天是巴拉士入葬的日子。可因为哈扎尔老头的闹腾,他不得不先把哈扎尔老头送回城里的家中,再去参加葬礼。一路上马哈不停往男人的手机上打着电话,男人没有去接听,他现在只想让大脑停滞下来。无数的风景从他车前经过,他逐渐进入了人烟稀少的平原,积雪还在,只是有些地方露出了黑黄的地表。他想起小时候一家人会来平原消暑,那些地方都有祖辈留下的老房子,虽然破旧,但还能住人。他看见马哈在村口等他,他把车停在路边。马哈拿着那个布包和旅行包,打开车门把东西放在后座上。马哈像是想起什么似的,他拿出那个布包问男人能不能把这里面的红色裙子送给别人,村子有个女孩挺喜欢的。男人没有吭声,示意马哈把包放回车里。

葬礼正在进行,村子里的人大多都来了。也有从别的地方赶来的人。男人和马哈站在最外侧,男人看着众人啜泣的场景,心里不免有些悲伤,他偷偷擦掉腮边滚落的泪珠,低下头,看着自己的脚尖。他觉察到有人拉住他的胳膊,抬眼看了一下,是巴拉士的儿子。他随着巴拉士的儿子来到屋外,两人都已十分疲累,他们倚墙站着。巴拉士的儿子拿出一根烟递给了男人,男人接了过来没有点燃,他把头朝向一边,没有看巴拉士的儿子,这种姿态能够缓解他想要掉下的眼泪和愧疚的心。巴拉士的儿子用手拍了拍男人的肩膀,他告诉男人,他父亲的死是源于心脏问题的猝死。牛犊冲向他时,并没有造成多大的伤。所以,他不用因为哈扎尔老头放了一把火,松开牛犊身上的绳子而自责。他父亲巴拉士也常说,如果没有哈扎尔抢走了娜梨,他或许没有机会遇见他的母亲。至于哈扎尔老头常在村中向人提及的初秋时看见的情景,的确是他的父亲和娜梨恋爱时所经历的。那时,他们情窦初开,在河岸的苹果树下吃同一个苹果,被哈扎尔老头碰见了,然后记了一辈子。现在他忘了很多的事物,唯独这件事情记得最清楚了。

巴拉士的儿子吸了一口烟,他把烟吐出后又接着说起,前两天哈扎尔老头拦住他的去路又向他说起了初秋的那件事,又从口袋里拿了一个相框指着里面的人,告诉他这是萨莉奶奶,可那照片中明明是他年老后的妻子娜梨。他想起村子里有人传言说哈扎尔老头疯了的话,可在他看来,这更像是失去了记忆。哈扎尔老头每次的诉说都是混乱的,那里掺杂着以前或他即时幻想出来的记忆。

巴拉士的儿子说:我想他的梦肯定也是混乱的,他或许也会把梦当成以前或现在的现实。他会忘记自己为什么会在这里,为什么许多的事儿都令他感到困扰。他应该很痛苦,当然,你也很痛苦。你经历过两次这样的境遇,的确很艰难。最后一次见你母亲也快十年了,那时你的父亲还好好的。只要见到我时就会说,你父亲还好吗?那你母亲呢?你呢,你过得怎么样?他还记得我以及我的家人。他每天都陪在你母亲的身边,他真的很爱你的母亲。即使那时你母亲像现在的他一样,忘记了很多人,但你父亲一直陪伴着她。我们经常在乡村公路上,看见你父亲拉着她散步。偶尔,她好像认出来一样,依偎在他的肩膀上。但大多数时候,我们看见的都是他跟在你母亲后面,他总是极耐心,在你母亲疲惫时,拦一辆车把她带回村子。曾经有一次,他正在跟你母亲说话,不知是什么原因,你母亲突然往他脸上甩了一巴掌,然后,又扑到他身上掐住他的脖子。她那种歇斯底里的样子吓坏了车上的人。人们把他们送回那间旁边有着苹果树的老房子里,我还记得我们小时候经常摘上面的果子吃。我们小时候的关系可比现在要亲近得多。我感到很遗憾,你的父亲也生病了。上天总会强加给人类一些磨难,让磨难本身成为一种智慧,让围绕在他周围所有的生灵生成更多的智慧。但其实大多平凡的人不过只想好好地过完这一生。巴拉士的儿子正要继续往下讲时,从里面出来一个人,他拉着巴拉士的儿子往葬礼现场走去。而男人此刻接到一个电话,电话是他的邻居打来的,他说他家里起火了。

男人带着马哈紧急回到了家中,火已经被扑灭了。他看见老父亲脸上布满了黑黢黢的烟灰,正无助地坐在阳台上,当他看见男人和马哈时,他像是孩子看见父母一样,扑在他们身上哭了起来。在老人喘气的间隙,男人好像听到了这样一句:卡拉奇,我的儿子。

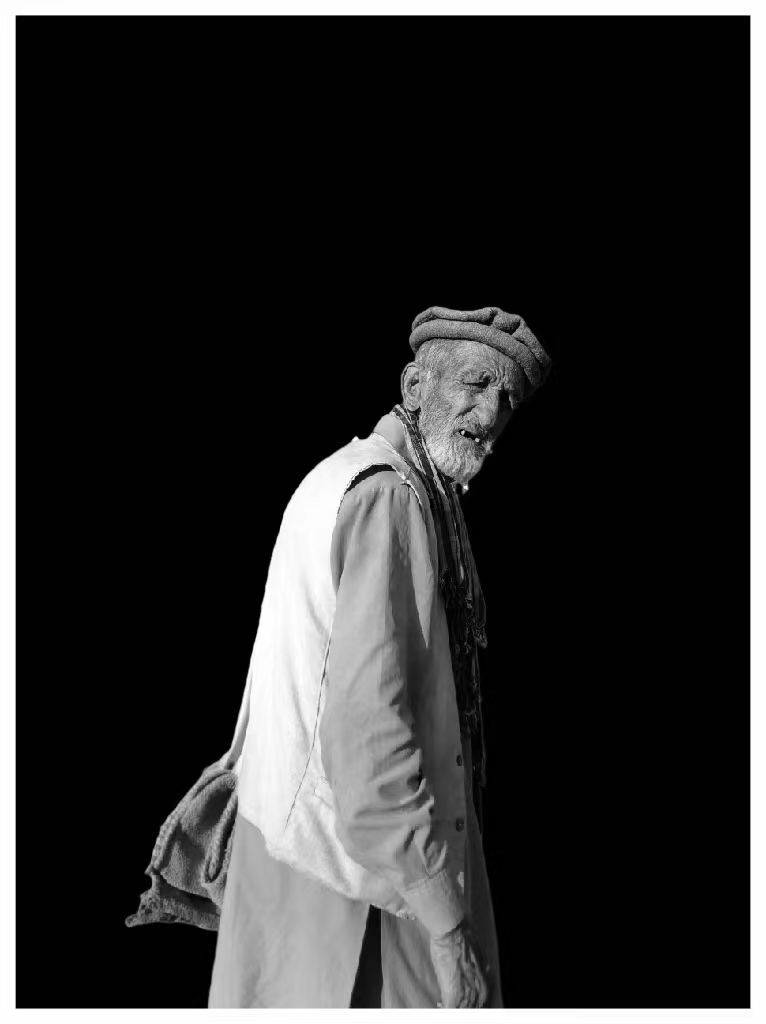

(摄影:坦次)

本期点评1:

《哈扎尔的记忆》题目取得不无大众化,或许源于作者对文本的信心。必须承认,开头部分的“火舌像窈窕的红衣少女”(后面类似意象也时有出现)瞬间攫住我的视线,随后,不断把我往作者构设的情境里拽。不经意间,我也成为小说里的一个人物,相当于观察员。场景的布局影绰,人物的形象朦胧,也算有意无意契合文题透露的氛围。

捆扎情节的白雪、冬雨、葬礼等场景是冷色调的,这是小说的基调,也是“记忆”的基调。提携人物的火、红裙子、苹果树等意象是暖色调的,只需一星半点的暖,“记忆”就有希望,也是小说分娩出的人性关怀。但冷与暖又是辩证的,比如雪天有人情之暖在流通,而苹果瞬间又折射出人的猜忌。

哈扎尔的记忆,可信又不可靠。可信,是因为他流露出的情感是真诚的,只是被回忆马赛克了;不可靠,是因为他言语所表述的,总跟他身边人的记忆构成冲突。恰恰是马赛克和冲突,让情节的推进具备了动力。

我们每个人,都像背负记忆这个重重的壳而努力前行的蜗牛。但主人公哈扎尔的壳好像损坏了。现实中也有不少人尤其老人如此,亲友很难介入其中提供实质性的帮助,唯有当事人自我修复,可真正能做到的,寥寥无几。作者在一定程度上是有特权的,于是在结尾留下所谓“光明的尾巴”,也算某种意义上“高于生活”的救赎吧。

娜梨,是一位几乎没有正式出场的主人公,却隐性地沟通诸多人物的关联与互动,又恰使关联不够紧密、互动不能充分,甚至借哈扎尔等人藏匿或遗漏关键的信息。或许这是作者的小心机,以便强有力地抓住读者,不让读者“出戏”。不过,原文中的人称与转述还不够精准顺畅,尤其“的”“得”“地”的使用欠规范的硬伤,可能给小说想要呈现的效果打了不少折扣。

娜梨、哈扎尔先后“失忆”或“失常”,看似生理上的自然表现,细思未必,多半源于他们与巴拉士的爱情纠葛等经历造成的,但真相一定稀释于哈扎尔的记忆。

记忆,往往是不断发展的,可任人打扮,哈扎尔等人或删或改或添地进行编校,目的是尽量让大伙勉强接受,达成一种平衡,更重要的是,为了让哈扎尔从中找到一条出路,最终“人间清醒”地来一句:卡拉奇,我的儿子。或许也是读者从小说世界回到现实生活的出路。

——江锦灵(《星火》编辑,青年作家)

本期点评2:

《哈扎尔的记忆》,令人耳目一新。

一个失忆症老人哈扎尔,陷入以前碎片或他即时幻想出来的记忆里,通过自我编织的剧本,以独特的方式,告别经过自己生命的女人。

雪夜,“风强劲地推开了门,哈扎尔老头看见外面的世界在黑夜里发出白莹莹的光。”敏锐的感受力,往往使人心动。

当蓦然来访的络腮胡男子,走出门的一瞬间,对屋内的哈扎尔来说,不是尖锐的刺痛,不是肤浅的伤痕,而是“一股冰冷的风吹在他的脚趾上,隐隐的钝痛从指头爬到脚后跟”。令读者浑身一激的冷风后,一位隔着岁月重嶂窥探的老人,在生命深处结痂的痛,愈显沉重与弥漫。小说不仅通过多处细节描写,而且通过象征、比喻、夸张等手法,以及耳目四肢、五脏六腑的逼真感受,将笔触探入生命不同节点的切片,探入一些飘忽未定的思绪与情愫,探入人物精神世界的幽微小径,乃至一头日常十分平静的牛,在灯影摇曳时神情里暗暗的汹涌。

无论走得多远多快,也无法摆脱方才令他烦燥的强烈音乐。头脑昏沉的哈扎尔,于是想倒地睡觉觉,他躺下了,看到天是铅灰色的,飞鸟是黑色。

在“他心里有数不尽的喜悦往四肢出发,他的身体又变得轻盈起来”时,一个好梦快开始了:在拥挤的人潮中,当他告诉别人要返“乡”时,倾听者说了话,他却失聪似的,无法捕捉那人声音,沉浸入自我的世界。萨莉奶奶的名字,与他一生深爱的红裙少女娜梨名字相似。无论梦境中紧密陪伴故乡患失忆症的萨莉奶奶,还是赴城卖布的穿梭忙碌里,他一直刻意逃避着——回忆。

对络腮胡卡拉奇,即哈扎尔儿子的痛苦,小说同样给予了描述。相隔数年,卡拉奇的母亲与父亲,先后患上失忆症“返老还童”,一片混乱,他受到的打击不言而喻。然而,另人动容的是,卡拉奇趴在方向盘上嚎啕痛哭时,旁人眼里的疯子,在平原上点火、放开牛绳,以至牛撞了他愤恨的情敌巴拉士的哈扎尔,稍前从司机卡拉奇口里得知,开车上路是要回“家”的哈扎尔,竟然慈父一般,轻轻拍了他后背。

从哈扎尔老堂姐等人口里,从遇害者巴拉士儿子那里,从众人在巴拉士葬礼上的啜泣悲伤,我们得知,巴拉士死前一封信的悬疑,巴拉士在村子里的善行,以及对抢走他恋人娜梨的哈扎尔的态度,对生活的释怀与感恩。

爱、理解与包容,永远启人思考。借巴拉士儿子之口,作者表达了“上天总会强加给予人类一些磨难,让磨难本身成为一种智慧,让围绕在他周围所有的生灵生成更多的智慧。”只不过,大多的平凡人并不向苦难致敬,只想好好过完一生罢了,闲话随风飘去,滋养后人的生存意志。

小说谋篇布局,颇具匠心,扑朔迷离中,驾驭自如。像那个“初秋的情景”反复出现暗缀,亦增强了艺术感染力。不过在局部,可以巧妙交待一下,使人物言谈与身份的契合,令人更加信服。

小说结尾笔锋一转,耐人回味。当城里家中又起火后,无助的哈扎尔一脸黑黢黢的烟灰,何尝不是往事的覆压?老人却像小孩子奔向关爱他的父母似的,扑在儿孙身上大哭。隐隐约约,老人喘息的间隙,夹杂一句“卡拉奇,我的儿子”。

卡拉奇的泪水,瞬间决堤。在穿越苦难时,浓厚的爱荡漾开来。

——卢静(山西文学院签约作家)

了解坦次更多作品,请关注其个人空间:坦次的作品集

往期佳作: