“生命两部曲”:慢慢练习如何告别 作家薛舒非虚构新作直面病痛与死亡

“两本书出了之后,我没送给任何亲戚,更不敢给我妈看。家里人好像心照不宣地保持沉默。”前不久,作家薛舒“生命两部曲”《当父亲把我忘记:隐秘的告别》《生活在临终医院:最后的光阴》出版,记录父亲患阿尔茨海默病并住进临终病房的日子。这套非虚构新作不仅写出了一个家庭面对病痛变故的体验与思考,更将目光投向广阔社会图景,呈现当下老龄化社会的真实侧影。

“我不能逃避,尽管我们害怕。这可能是送给即将老去的人们和未来一定会老的我们自己,以及现在还年轻着的你的礼物。我尽量没有让自己停留在某种个人情感的陷阱,情感是我写作这两本书的原动力,但不是唯一或最终的目的。我更愿意传达的是某种生命气象。”薛舒在接受本报专访时坦言,多次新书分享会现场,不少年轻面孔聊起看完书后“更珍惜当下了”:“尚未老去的时候,你已经看到了老,这时你对自己的青春,以及正在拥有的生命的过程,会产生更踏实的热爱,也慢慢练习如何告别。”

打捞正在消失的记忆碎片

2012年春天,70岁父亲忘性越来越大,忘了回家的路,把妻子儿女当成陌路,直至失智、失能,最后住进医院。“除了陪伴和照顾,我还能做什么?”薛舒形容,这趟写作就像“自曝家丑”。“把家里的事情拿出来示众,会有一种羞耻感,但我相信爸爸是一个开明的人,他不会怪我,也不会认为我是在丢他的脸,这是给我的最大底气。”

书中记录了父亲身患阿尔茨海默病之后的生活,从出现早期症状到发病,再到智能的全面衰退。“那样一个父亲,突然变成另一个人的时候,我们全家人都是很难接受的。当时我觉得小说都写不了,因为他一发病,我妈妈就把我叫过去,然后半夜三更也要开车去父母家……”薛舒发现父亲各种不对劲,原本开朗乐观、热爱唱歌、幽默风趣的人经常莫名其妙发脾气,忘东忘西,还爱挑刺;从家里的发言人、责任人、一家之主,渐渐变成缺乏逻辑“自私”的人。

漫长而艰难的照护,让家庭深陷崩塌,“我无法敞开怀抱接纳我那被‘困在时间’里、正在变成孩子的父亲”。写作成为她的光。“我开始记录他每天的情况,搜罗打捞那些正在消失的记忆碎片。父亲睡着时好不容易有一点点安静的时刻,我就一边写一边眼泪狂流,觉得日子没法过了。而写作给了我一点点出口和宣泄的机会。”

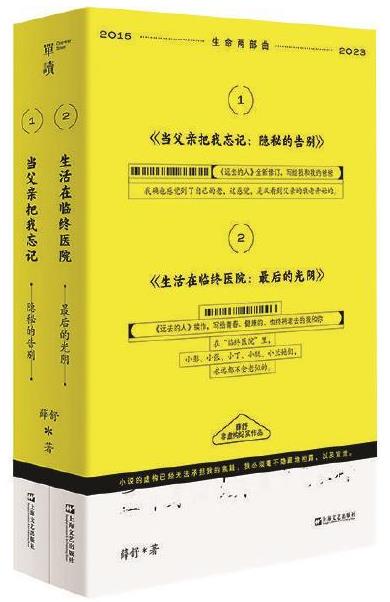

两本书的黑白封面裹着亮黄色函套,仿若是要冲破一种“禁忌”。“小说的虚构已无法承担我的焦躁,我必须毫不隐藏地袒露以及宣泄。要打破对病痛衰老的恐惧很难,但对我个人而言真的是一种治愈与救赎。”薛舒告诉记者,非虚构写作可能更加考验作者的价值观与生活理念,“你不可以躲避在角色背后,你只能用自己的亲历经验来告诉别人。作者的视角和眼光决定了你呈现给别人的精神世界。”

在终点站与死亡朝夕相处

从《当父亲把我忘记:隐秘的告别》到《生活在临终医院:最后的光阴》,视角从父亲个体、家庭内部,转移到临终医院场景里的老年病人和护工群体。在生命的终点站、一个人最后的光阴里,如何与死亡这件事朝夕相处?书中,生的活力与死的阴霾穿插,爱的治愈力与疾病的破坏力交织,一点点揭开有关生命的醇厚底色。

在“临终医院”里,并不是每天都在呼天抢地、肝肠寸断的离别中,虽然死神随时围绕着那些老人,但活着的每一天,哪怕是最后一天,也要吃喝拉撒,要清洁身躯,要打点滴吸氧气,或和亲人面面相觑,笑一笑,或相对无言……

“不会也不可能一口气看完,因为它特别消耗感情和体力”“看两页要缓缓,刷会微短剧调整下心情”……评论家李敬泽与张莉不约而同谈到:“有些东西,有些事情,我们不愿意面对,但它终究会来。也正是从这个意义上来说,我们最好在有些事情没来之前就有所准备。”李敬泽形容,现代文明中“有时没有衰老的位置,没有死亡的位置,这些都变成了隐私。我们自己不爱它,也不愿意窥探别人的事儿”。但最终,需要学习如何度过我们的一生,将那些暗黑的经验化作基本的情感生命学习。

在张莉看来,写作者需要克服很大的心理障碍,把衰老的狼狈写出来。“真正的衰老是非常不堪的,很大程度上,我们重新面对伤口,它让我们意识到,如何和疾病共生。”

令薛舒欣慰的是,有读者从书里读到“旺盛的生命力”,看到“一种宽阔和释放”。“这和我的处理方式有关,我倾向用一种更加明朗的方式来表达,这是我的性格底色。好像都是写日常生活,但你站在哪个位置写很重要。”她说,本来以一颗悲苦的心待在临终病院,却看到那里很多护工阿姨热火朝天、轰轰烈烈地在生活,“你会感觉到一种积极向上的东西,你有一颗什么样的心,看出来的世界就会是什么样的”。