“浙里新文学——浙江新荷作家群巡礼”系列访谈 徐衎:有难度的写作发生在当下时刻成为历史之前

编者按:

“浙里新文学——浙江新荷作家群巡礼”是浙江文学院推介文学新人的重要举措。中国作家网特邀入选该推介计划的9位青年作家进行独家专访,倾听他们的成长故事,聚焦当下青年写作的来路与远景。

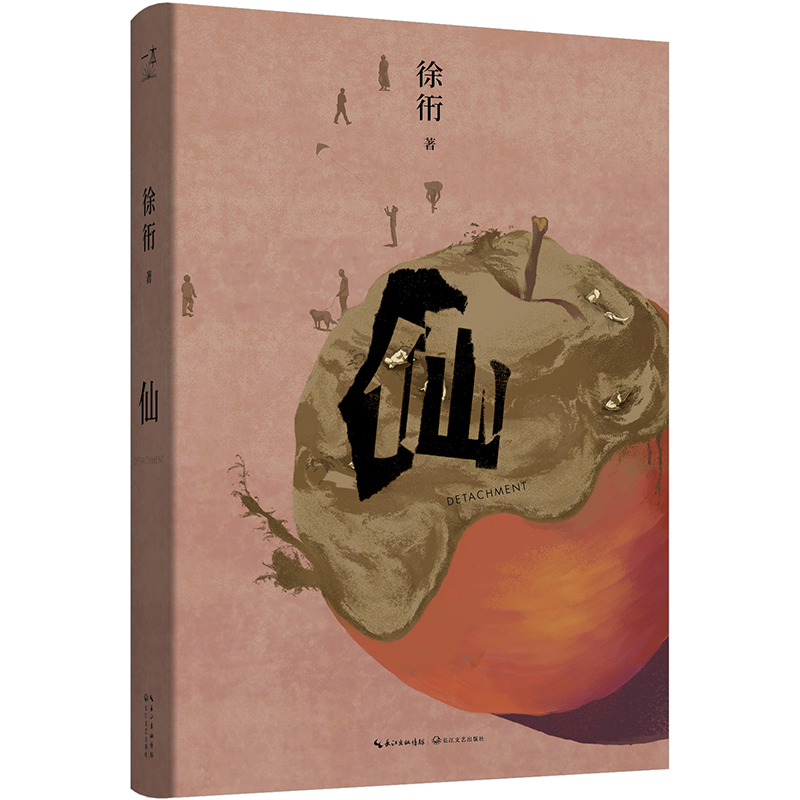

徐衎,南开大学2011级中国现当代文学硕士,中国作协会员,鲁迅文学院第三十四届青年作家高研班学员,小说见《收获》《西湖》《十月》《人民文学》《花城》《上海文学》《青年文学》《小说选刊》等,获第八届“西湖•中国新锐文学奖”、第五届“人民文学•紫金之星”文学奖、浙江省2015—2017年度优秀文学作品奖等、第十一届和第十二届全国新概念作文大赛一等奖;2015年入选浙江省作协第三批“新荷计划青年作家”;2020年入选首批浙江省宣传思想文化青年英才;2021年7月由长江文艺出版社出版首部中短篇小说集《仙》;2022年9月入选《Tatler》2022年度Gen. T亚洲新生代榜单。

2021年,80后作家徐衎短篇小说集《仙》出版,英译名为“DETACHMENT(超脱)”,令人联想到“致郁系”电影《超脱》。在一个名为“婺城”的地方,生活着晚景凄凉的人、孤残儿童、失业者、小保姆、曾经风光又被众人抛诸脑后的邮递员、小心隐藏自己身份的文艺青年……他们面临不同境地,却无一不吐露着正在发生的真实。

当下乃正在发生的真实,我们共同经历、塑造、见证它。我们中还有一些,试图完成记忆与抵抗。徐衎的写作也许是这样一种努力,字迹留驻的地方,属于个人亦属于时代的“生了锈的星星和泉水,被重新擦亮了”。

中国作家网:首先祝贺入选“浙江新荷作家”。你大概什么时候开始写作?许多人是通过在《收获》60周年纪念专刊上发表的短篇小说《肉林执》认识和熟悉你,请介绍下个人写作历史,特别是过程中印象深刻的发表经历。

徐衎:从小就不觉得写日记、写作文是个负担,第一次发表是小学三年级,在《金华晚报》的中缝“小幽默”栏目发了一则“小幽默”,就是抖机灵的段子,但是看到自己的铅笔字(当时投稿都是手写在四百字格子纸上)变成铅字,还是大受震撼、备受鼓舞的。小学因为参加小记者团的关系,后续还在《金华晚报》发了不少小学生作文。到了大学,念中文系,开始试着写小说,试着往中学阶段就心心念念的全国新概念作文大赛投了稿,连续参加了两届,连获了两个一等奖,再次大受震撼,备受鼓舞,以至于有些飘飘然,直到2009年春节期间,被姨夫当头棒喝:作文大赛是作文大赛,能在《收获》上发表作品才算得上真正的作家。关于《收获》的执念从此种下。真的在《收获》发表《肉林执》已经是2017年9月了,那一期《收获》在我床头放了好几个月,因为在此之前被《收获》退稿、打击也蛮多次的,所以就有一种复读七年终于考上了大学的释然和恍惚。2019年,收录到集子《仙》之前,把包括《肉林执》在内的七篇小说重新修订了一遍,发现其中还是有挺多遗憾的,在此也谢谢《收获》的鼓励和包容。最后还要感谢一下“浙江新荷作家”,2015年9月(也是这样秋高气爽的九月),我作为第三批入围“新荷计划”的浙江作家,在杭州集中学习了半个月,认识了一批文友,让我这个文科生重新找到了大部队,而这个大部队在之后也一直源源不断地给我帮助和滋养,《肉林执》正是那次集中学习的一环——改稿会的产物。

中国作家网:你目前的生活日常是怎样的?写作在其中占据怎样的位置?在你看来,生活与写作的关系是怎样的?

徐衎:我的日常生活比寻常上班族多了一项写作罢了,写作之于我就像炒股、电竞、搓麻、酒局等等之于其他人一样,都是自觉有意义或有意思地过完这一生的方式而已,毕竟一个人终将走上他的天性推着他走的路。生活与写作有点像老夫老妻,有时甜甜蜜蜜,有时也怀着紧张的敌意。

中国作家网:在持续至今的写作时间里,就你个人观察,周围的写作生态发生着怎样的变化?进入专业环境学习与步入社会,在写作心态上是否存在差异?

徐衎:就我观察而言,当下写作的队伍在壮大,包括公众号、vlog这些内容创作者,几十年前就在说的“文学边缘化”发生了,也没发生。诚然,小说以正儿八经的文本形态被阅读变得相对小众了,但小说又以灵活丰富的变形影响着短视频、长剧、特稿、音乐等等多种创作业态;另一方面,创作内容的单一、窄化似乎又与壮大的创作队伍,多元增长的线上线下平台有点不相匹配。

至于入学和入职的心态,因为生理年龄阶段的不同,肯定有差异,我参加工作以后反而享有了更大的自由度,莫不是经济独立的关系?至于环境,校园和职场各有其运转的机制,有差别,但对我的影响不是特别显著。

中国作家网:将你的写作放置到整个同时代写作之中考察,你认为两者之间的关系是怎样的?

徐衎:哪怕被评论家归为一个流派、一个路数的写作者,也是千差万别,世上没有两片完全相同的树叶,何况是孜孜追求创造性的写作者,所以我觉得每一个严肃又认真的写作者都是“一个人,没有同类”,但我们都行在江湖。

小说集《仙》书影

中国作家网:2021年集结出版的小说集《仙》的“江南叙事”显露无疑,但你也有在北方求学的经历,地域特质对你的写作构成何种影响?

徐衎:在北方上了七年大学,兰州四年,天津三年,我曾经特别羡慕北方作家那种“字正腔圆”,特别“干净”、利落的书面语,也一度往这方面靠拢,模仿北方作家的用语写过一些作品,但终究不是自己。我曾经也挺羡慕上海作家,因为现成的海派作品已经相当多,也挺成熟了,可以提供很多书写的范式,上海和我所在的浙江中部地区的语言有一些相通,但还是有差别,直到看完金宇澄的《繁花》才有一种叙事上的彻底解放,不单单是语言,还有体察、认知的思维,切入文本的角度等等,总之让我这个“江南”作者多了很多底气吧。

中国作家网:小说集《仙》当中写到很多处于生活边缘的人,其中一些人的生存境遇与生活细节烙印着上世纪八九十年代的影子,为什么将目光投向这些人和事,年代等距离的存在是否对你的书写构成难度?

徐衎:其实这种写作是最没难度的。正因为隔着几十年的距离,有了沉淀,也有了许多模板和现成的经典可以因循,父辈历史的书写在某种程度上是讨巧的。我认为相对有难度的写作是将那些还没成为历史的当下时刻,在它们成为历史之前,先把它们写出来,并注意辨析这些经验有多少是受制于社会意识形态话语等限制和规训,还剩多少是真正自我的真实经验,平视历史时代中的“小我”又不耽溺于“小”,既细腻又开阔。在我看来,有些青年作家在进行着这种有难度的写作,比如周嘉宁等。

中国作家网:你曾经谈到,有朋友曾善意提醒“你的小说有某种如临其境的‘浸入感’,这种‘浸入感’的造就和获得大概来自于作者自身在写作时的极度‘浸入’,势必会有比较大的投入与损耗,因为那些小说似乎很难冷眼旁观置身事外。”比起“冷静、节制”“有着与作者年龄不相符的成熟老练”之类的评论,这似乎更精准切中你的写作,能否谈谈这种“浸入感”从何而来,你又如何应对伴生的“投入和损耗”?

徐衎:“浸入”其实就是酝酿得比较久。有的朋友“十月怀胎”,甚至更快,就出来一个作品了,我感觉自己就像大象,大象是已知陆地生物中怀孕期最长的,长达二十三个月。这个长期的酝酿,一方面是做写作方面的准备,比如素材收集、筛选,比如在几十个开头的可能中选出最舒服的一个进入方式;另一方面是取悦自己,保持热情,保证自己对即将处理的题材有感觉,有感触,用构思与创作的甜蜜克服焦虑,避免堕入为写而写的僵硬与生涩,坦白讲,截至目前我还没有为了生计写过自己不想写的小说。每项工作都有投入和损耗,我能做的就是三餐规律,尽可能多运动,少熬夜。

中国作家网:作家李洱认为在你的小说中,“看似平静的日常生活,其实暗流涌动,危机四伏。不同性别的冲突、不同阶层的对望、不同视角的对峙、不同观念的对话,让不同的读者可以得到不同的思考。”你怎么看待这一评价?透过小说达成的对话和交流是你创作之初的期待与渴望吗?

徐衎:作为小说集的推广语,李洱老师已经尽量在帮我“商业吹捧”了,比较客观地概括了书里七个小说的面貌,其实私下李老师也给我提了一些小说建议,我希望在今后的写作中有所精进吧。透过小说先取悦自己,与自己对话和交流,然后和解,这个是我创作之初的原动力。

中国作家网:你曾经在创作谈中透露“在经验匮乏的苍白年纪,居然也写了不少小说,现在回头反省,那些文字中深埋着许许多多实实在在的空白,尽管技巧起到了一定的掩饰作用,尽管甚至有可能被理解阐释为是某种‘可贵的留白’,但我心知肚明它们是贫瘠的,因为白的后面和周围都没有坚实的可还原的填充物来支撑这样的‘白’。”这段“自我剖白”非常真诚。想知道随着经历的丰富,你在创作中是否越来越能实现自如的“补白”和真正意义上的“留白”?

徐衎:年纪大了不一定与经历丰富成正比,经历丰富也不一定与写作的丰盈成正比,但无可否认的一点是,写作技巧确实在成熟,“手感”会越来越凸显,比如小说里这句话该放在什么位置,这里应该出现一个怎样的细节作为小铺垫,出版小说集之前,照例要对收入其中的不同阶段的小说进行修订,真的太痛苦了,改完一对比,比之前发在期刊的版本可以少五千到几万字不等,这真的太绝望了,除了感谢当初期刊编辑们的包容之外,我实在羞愧得不知道说什么好。

技巧成熟的同时,我也怀念曾经笨拙的青涩,那种特别苍翠欲滴、纤毫毕现的敏锐,希望自己不要丧失了那种好奇和勇敢。

中国作家网:你在创作中是否遇到过瓶颈,是怎样克服的?

徐衎:学生时代写小说都是想到哪儿写到哪儿,有一点想法就下笔,所以写坏的不少,写不下去的也不少,写完了拿不出手的更不少,现在下笔谨慎一点,可能过了新手的那种自由期吧,当然工作关系,时间没那么自由也是客观原因,我平时会把想法、素材分门别类放到手机备忘录里相应的篇目下面,已经备忘了几千条记录了,一堆堆素材,哪个先成熟,哪个先动笔,所以目前倒是没有瓶颈期的感觉,因为可写的太多。

当然,写作久了是要面对自我重复的陷阱,但这个问题目前不算困扰我,毕竟手头的书,我这辈子再努力再用功也不可能看完了,以前一想到这个就焦虑,现在却是心安,意味着我有退路,浩瀚的退路,如何寻求写作新的增长点或者突破口,阅读、观影都可以,或者干脆不写,放下作家的自我暗示,安心做一阵子大生活家,也可以。前阵子看到一段话也可作为某种解脱之道:你要是把自己当一个散文家,就会很敏感,要是把自己当成是个剃头的,你就无所谓了。

中国作家网:请谈谈你的小说观。什么是你心目中的理想小说?

徐衎:作为写作者,我心目中的理想小说要么是“哦,我写不出,或者我暂时写不出”的小说,要么是“哇,小说还能这么写”的小说。

相关阅读: